莊子故里

莊子故里

莊子,姓庄,名周,字子休(亦說子沐),宋國蒙人。他是東周戰國中期著名的思想家、哲學家和文學家。創立了華夏重要的哲學學派庄學,是繼老子之後,戰國時期道家學派的代表人物,是道家學派的主要代表人物之一。

莊周因崇尚自由而不應楚威王徠之聘,生平只做過宋國地方的漆園吏。史稱“漆園傲吏”,被譽為地方官吏之楷模。莊子最早提出“內聖外王”思想對儒家影響深遠,莊子洞悉易理,深刻指出“《易》以道陰陽”;莊子“三籟”思想與《易經》三才之道相合。他的代表作品為《莊子》,其中的名篇有《逍遙遊》、《齊物論》等。與老子齊名,被稱為老莊。

莊子的想象力極為豐富,語言運用自如,靈活多變,能把一些微妙難言的哲理說得引人入勝。他的作品被人稱之為“文學的哲學,哲學的文學”。據傳,又嘗隱居南華山,故唐玄宗天寶初,詔封莊周為南華真人,稱其著書《莊子》為《南華真經》。

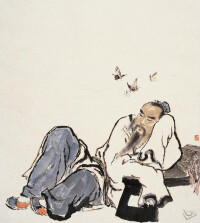

漆園吏莊子畫像

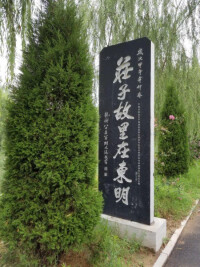

莊子故里遺址碑

馬敘倫等前輩學者的基礎上進一步考定莊子是宋人,其故里為宋國蒙邑,即今河南民權縣,其實道理也很簡單,用不著多說,司馬遷說莊子是“蒙人”,只能根據司馬遷當時及其以前的地理來判定,《史記》的諸多內證及《漢書·地理志》都確鑿無疑地證明蒙在今商丘之北,漢代屬梁,西周至戰國屬宋;而今安徽蒙城在漢代一直名叫山桑(漢前尚未置縣),直到唐玄宗天寶元年才改名蒙城,與司馬遷所說的“蒙”毫不相干。至此,這一結論已堅如磐石,不可動搖,這就為本文的討論打下了堅實的基礎。既然莊子的籍貫故里為宋國蒙邑,不言而喻,《莊子》自然是以宋國文化為背景而產生的。因此,認為《莊子》的文化背景並不是當前各種文章和書籍所說的楚文化,而是獨特的商宋文化。

八條證據

明人莊子像

蒙在何方?東漢時期置蒙縣,屬梁國,都城在睢陽,蒙縣縣城在今民權縣境內蒙牆寺村,而青蓮寺村距都城和縣城僅數十里,成三角形,廣義上講在蒙縣,狹義上講在青蓮寺。北魏酈道元的《水經注》、南宋史學家羅泌的《路史》等書均有記載:莊子生於蒙,考城人。因此我國數十年來各種史料上均標註莊子為河南省民權縣。

地方志上有記載唐《括地誌》、《元和郡縣誌》、舊《考城縣誌》、《民權縣誌》、《歸德府志》和《商丘縣誌》等志書無不記載:莊周故里在考城。而考城所轄的青蓮寺村,已於1956年划入民權縣版圖。

文物中有證據民權縣順河鄉青蓮寺村有一口老井,傳為莊子井。該村南有一土冢——莊子墓,墓前有清乾隆年間所立石碑,上書“莊周之墓”,距今有200多年的歷史。此石碑是全國各地有史以來對莊子記載最早的一塊。在青蓮寺村有一口老井,千百年來被傳為莊子井,此井深有數丈,井壁堅如石,光澤似黑玉,泉清而味甘,為莊子汲水處,至今保存完好。此外,在青蓮寺村,還有莊子故居、莊子衚衕等遺址。

地圖上有標記《中國歷史地圖集》春秋戰國一圖,明顯標記:蒙在睢陽北15公里,屬宋國管轄。此圖標記為漢置蒙縣縣城,而青蓮寺村在縣城西北20公里,正是蒙縣下屬的一個村莊。

新中國成立以後,國家出版的所有註明文化古迹的地圖上,把莊子故里都標在民權縣境內。

報刊上有文章《人民日報》、新華通訊社等國內眾多新聞媒體刊載文章,莊子故里在河南民權。新加坡《聯合早報》、泰國《亞洲日報》等多家華文報紙先後載文:莊子故里在中國河南民權。

僑胞中有確認僑居在新馬泰和港澳台地區的庄氏宗親,都先後組團到民權莊子故里進行多次尋根拜祖。泰國、新加坡等庄氏宗親會還邀請民權人士兩次到曼谷、新加坡,以庄氏故里代表的名義參加會議。

戴敦邦莊子像

莊子出生在戰國時期宋國蒙,今址河南省商丘市東北梁園區蒙牆寺村,莊子死後葬於宋國故地今河南省民權縣莊子鎮一帶,後人立有莊周墓,河南省民權縣被中國民間藝術家協會授予中國莊子文化之鄉榮譽稱號,所以民權縣乃莊子的生地及葬地。《帝王世紀·殷商》“......殷有三亳......谷熟為南亳,即湯所都也;蒙為北亳,...湯所盟也;偃師為西亳,湯所徙也......”北亳即古蒙縣,今梁園區蒙牆寺。《史記·絛侯周勃世家》云:“攻豐。擊秦軍碭東。還軍留及蕭。復攻碭,破之。下下邑,先登,賜爵五大夫。攻蒙、虞,取之。擊章邯車騎,殿。定魏地。”這裡在敍述周勃的進軍路線時,所提到的豐,在今江蘇豐縣;碭東,在今安徽碭山縣;留,在今江蘇沛縣;蕭,在今安徽蕭縣;下邑,在今安徽碭山縣;虞,在今河南虞城北;魏地,指今河南開封、鄭州一帶。顯然,司馬遷所提到的這些地方基本上可看成是在一條直線上,那麼既處在這條直線上而又離下邑、虞最近的“蒙”,也就自然非商丘東北的“蒙”莫屬了。由此可見,司馬遷《史記·老子韓非列傳》所說“莊子者,蒙人也”之“蒙”必指商丘東北的古蒙縣無疑。

最早提到莊周故里的文獻是《史記》。在《老子韓非列傳》中說:“莊子者,蒙人也,名周。周嘗為蒙漆園吏,與梁惠王、齊宣王同時。”《史記》雖說出了莊周是蒙人,並未言明蒙在哪裡。至唐代,《史記》三家注則給予了明確說明。《集解》說:“《地理志》蒙縣屬梁國。”

莊子像

莊周夢蝶

關於蒙地問題,還有另外一些資料足可參考。《左傳·庄公十二年》:“宋萬弒閔公子蒙澤。”《後漢書·郡國志》:“蒙有蒙澤。”關於蒙澤,《水經注》說得很具體:“汳水出陰溝於浚儀縣(今開封西北)北,又東至梁郡蒙縣為獲水,餘波南入睢陽城中”,“獲水出汳水於梁郡蒙縣北”,“獲水又東逕於樂固北己氏縣(今山東曹縣東南)南,東南流經於蒙澤。《十三州志》曰:‘蒙澤在縣(指蒙縣)東’。”

第一,漢代蒙縣城位於古汴水與獲水的分界點西南側;第二,蒙澤在蒙縣以東,其北岸為古汴水注入之處,東南岸似應為獲水之出口,然後東南流向古虞城(今虞城縣利民鎮西)境。《水經注》又載:“獲水出汳水於梁郡蒙縣北,俗謂之小蒙城也。《西征記》曰:‘城在汳水南十五六里,即莊周之本邑’。”又說:“獲水又東逕虞城縣故城北,古虞國也。”這就更明確地表明,漢代蒙縣位於古汴水南十五六里,虞城古城西北。

莊周墓位於河南省民權縣老顏集鄉唐庄村的東頭,墓地方圓四十餘畝,現有清朝乾隆五十四年立“莊周之墓”石碑一座在六角涼亭之中,在涼亭的兩側有泰國庄氏和日本及法國學者、民權縣政府、老顏集鄉政府、莊子協會立的石碑數座。陵墓高9.5米,墓的後面是刻有全國各地名人書法的石碑一百餘座,稱為碑林。

由於經歷自然風化,加之人為破壞,至清乾隆年間此碑已毀壞嚴重。為懷念一代文哲大師莊周,清貢生仲振淵、張士先、趙訴等聯絡當地官紳和平民數百人,籌集資金,購買石料,再次重立保存至今的一通石碑。此碑為清乾隆五十四年(1789)冬日重立,呂律書丹。碑高1.8米,寬0.67米,正面陰刻楷體“莊周之墓”四個大字,背面鐫刻著上自州縣官員、下至平民百姓326名立碑人的姓名。其碑刻書法甚佳,刻工精細,字跡清晰,保存完整,為當地歷史文物中之瑰寶。2000年9月25日,經中國社會科學院和中國歷史博物館專家論證認可,河南省人民政府公布為省級重點文物保護單位。

2006年4月民權縣舉辦第二屆國際莊子文化節,隆重紀念莊子誕辰2375周年,邀請世界莊嚴宗親參加祭祖大典。

1981年,國家文物局編輯出版的我國第一部《中國名勝詞典》,莊周故里條目:“莊周故里在安徽蒙城東門外”。

莊子故里

《史記》為證

太史公曰:“莊子者,蒙人也,名周,周嘗為蒙漆園吏。”司馬遷作史記,遣詞造句十分嚴謹,而在記述莊周故里時,一句話連用兩個“蒙”字,決非偶然,亦非筆誤,更非“語焉不詳”。據《蒙城縣誌》和史學家李燦先生考證:春秋戰國時期的蒙地(今安徽省蒙城縣)主要屬楚,處於楚、宋爭奪的邊緣地帶,直至楚國滅亡,此後有史可考的三百年間不是封國,沒有建制。故而太史公言及莊周故里時,無法言其國言其縣,然而,為了不讓後人誤解,在“蒙人也”后,“漆園吏”前,又加一“蒙”字,意思是說:莊周是蒙地人,在蒙地之漆園為吏。用心可謂良苦。即是說:有蒙又有漆園的地方,或曰有“漆園”之“蒙”,方是莊周故里之“蒙”。

蒙城,商稱“北蒙”,周稱漆邑、漆園、楚北地等,后稱山桑,蒙縣、蒙郡,唐天寶元年定名為蒙城,延用至今。莊子為吏之漆園故城,遺址在今蒙城縣城東北三公里,與今縣城隔渦河相望。《蒙城縣誌》載:“漆園,漆雕氏食邑之地,莊子為吏之所”。1990年,漆園故城遺址東北角,出土一塊墓誌方碑,碑文記:“維嘉慶二十三年……卜葬先考、妣於漆園城東北新瑩。”證實漆園城自古有之。漆園古城遺址呈長方形,總面積約十萬平方米。古城牆及城中心高出地面數米,清晰可見,城區內繩紋瓦片俯拾即是。而今各地古稱蒙者,有;稱漆園者,也有;但稱“蒙”兼有“漆園”者,僅安徽蒙城一地,信史明證,非民間口碑。

莊子祠堂為證

蒙城莊子祠堂,始建於宋元豐元年(1078),在漆園城內。蘇東坡為之作《記》曰:“莊子者,蒙人也,嘗為蒙漆園吏。沒千餘歲而蒙未有祀之者,縣令、秘書丞王競始作祠,求文以為記。”(見《蘇東坡全集》)。即是說,莊子故里蒙城之莊子祠堂,是王競始建,而且是王競在蒙城當縣令時所建。王競為朝廷秘書丞,佔有文書資料,他在蒙城為莊子建立祠堂,決非草率。他地也有莊子祠和蘇氏《莊子祠記》的,但是,如果王競並未在其地當過縣令,則其地之莊子祠堂,即非王競所建,其地蘇氏之《莊子祠記》文,便不是王競所求之正版文本了。

蒙城宋代莊子祠於明天順年間沒於黃水。明萬曆七年(1579),蒙城知縣吳一鸞,在縣城東郊捐俸買地重建莊子祠,此祠經歷代修葺,一直留存到“文革”後期,因城區擴建被拆除(遺址在今蒙城縣棉麻公司院內)。1995年,蒙城縣人民政府 集資於漆園古城遺址——原宋代莊子祠遺址之上——重建莊子祠。

濮水為證

《史記 - 莊子傳注》和《莊子 - 秋水》篇都記載“莊子釣於濮水之上。”據《水經注 - 渠水注》記:“沙水又東,分為二水”“一水東注,即濮水也,俗謂之艾水,東徑城父縣之故城南,東流注也。”城父故城在今蒙城縣城西北四十多公里處,“艾水”亦有版本印作“父水”者,疑字誤,應為“芡水”,即今蒙城縣城南八公里之芡河,流經“城父縣之故城南”,就是莊子垂釣之濮水。今芡河上仍存有莊子釣魚台遺址,《廣輿記》記:“濮有廟”,今與莊子釣魚台遺址隔河相望,有保存完好的的莊子廟,經中國科學院古建築專家張馭寰教授考證:此廟建築結構為唐代樣式。廟右有一條大路,今仍沿用古名,稱唐路。歷史學家常征先生著《從莊子隱釣濮水看莊周故里》一文,經嚴密考證,得出結論:莊子垂釣之濮水,即是今之芡河,“蒙地臨於濮水,故蒙人莊子得隱釣於濮水之上。”“生於此蒙、隱於此蒙而又受楚威王禮聘的莊子,當然是楚人,也只能是楚人。”“莊周故里即今安徽蒙城說,我認為是合乎歷史實際的,是正確的。”

文徠人墨客著述為證

秦漢以來,文人墨客為蒙城留下詠庄詩文和遺跡者代不絕書。竹林七賢之一的嵇康、金國丞相劉海、道教大師陳摶,都因仰慕莊子來蒙城隱居求道,在蒙城留下了嵇山及喚嵇樓、陳仙橋和陳摶卧跡、劉海廟與劉海井等遺跡。宋朝研究老、庄之學者甚眾。理學大師朱熹在《朱子語類》中說:“莊子自是楚人”“莊子生於蒙,亦淮西間。”著名文學家蘇舜欽,“舉士第,改光祿寺主簿,知蒙城縣”(見歐陽修《蘇君墓誌》)。蘇舜欽任蒙城知縣時建清燕堂,今遺址尚存。王安石為之留《題蒙城清燕堂》詩,詩中有名句“清燕新詩得自蒙,行吟如到此堂中,吏無田甲當時氣,民有莊周後世風……”(見《王荊公文集》)。蘇東坡為蒙城作《莊子祠堂記》。此四位文豪,均為一代宗師,而王安石號稱稽古,考史亦有建樹,四人異口同聲,稱蒙城為莊周故里。故晚明蒙城知縣李時芳在崇禎五年(1632),重修莊子祠時,所作《新修莊子祠記》中說:“以東坡之才、介甫之學,為宋人一代宗工,寧有考證不確而輕托詩文者乎?”

皇帝頒詔祭拜為證

為莊周故里在蒙城作證的皇帝有兩個,一是風流天子唐明皇,《舊唐書》有記:唐天寶元年二月,頒詔:號莊子為南華真人,尊《莊子》書為南華真經;九月,詔命莊周故里隋山桑更名為蒙城,沿用至今。唐明皇崇道通道研道,尊老子為祖,不可能不考不證而輕易頒詔。命名“蒙”城,而不命名“南華”或其它,除沿用商代“北蒙”古城之名外,兼有“莊子者蒙人”之城,或曰“莊周故里蒙”地之城,應是其考證了“莊子者,蒙人也”之後的必然結論。二是宋徽宗,據《宋史紀事本末》和《中國歷代帝王錄》記:宣和元年(1119)六月,自稱道君皇帝的宋徽宗,追封莊子為“微妙元通真君”。靖康元年(1126)正月,金軍攻宋,徽宗禪位后東下,經亳來蒙城,祭拜莊子。兩位皇帝均視蒙城為莊周故里,決非一時心血來潮。

出土文物為證

蒙城縣文物局先後發掘發現有關莊子的石碑七塊,尤以宋代蘇東坡《莊子祠堂記》碑和明代宗伯汪鏜《新建莊子祠記》碑為珍貴。今蒙城縣漆園古城址發現刻有“漆園”字樣的墓碑一塊。在離蒙城百餘華里的阜陽,發掘的汝陰侯夏侯灶墓中,出土了《莊子》一書的竹簡,夏侯灶逝於公元前165年,距莊子逝世不過百餘年,這應該是《莊子》一書的最初版本。距離蒙城一百多華里的潁上、臨泉兩地,出土兩件戰國兵器,一為戈,一為劍,二兵器上均鑄有陰文鳥篆“蒙”字,當為蒙地所鑄造,這又為蒙城戰國時期仍稱為“蒙”,提供了有力的佐證。這些文物現存於蒙城縣莊子祠,縣文物局和阜陽市博物館內。

北冢為證

宋羅泌著《路史:國名記(丁)》記載:“商氏后,

冢?。《紀年》盤庚自奄遷於北冢?,曰殷墟。北冢,蒙字爾,即景亳,湯都,今亳之蒙城,漢之山桑。”北蒙故城,後為紀念檀道濟在此守城“量沙唱籌”智退敵兵而更名為檀公城,俗稱檀城,就是今蒙城縣檀城鎮。城中巍然屹立著北?山,遺址上多處出土商代及戰國時代文物,古城牆至今高出地面一至二米,全城總面積約52平方公里。氣勢磅礴,無愧於湯都。(湯都北?說另有論證)據中國社科院考古所王吉懷教授和許宏博士初步考察,認為:現存地面上的城牆“為漢至戰國以前”,北冢故城“不排除是商城的可能性”,“需要發掘來認證”。

據查,從《路史》到明、清、民國《蒙城縣誌》和明《壽州志》《潁州府志》等史志書籍都明確記載:蒙城商稱北?,以及“北冢山”“殷墟北?”等。“冢”字,查《康熙字典》:“?:莫紅切,音蒙”。《中華大字典》記:“?,謨蓬切,音蒙。[段注]:凡蒙覆童?之字,今字皆作蒙,依古當作?,蒙行而?廢矣。”可見,冢蒙本是一字,今“蒙”字是北?二字合成,古書豎寫,極有可能,故羅泌言“北冢,蒙字爾”。今“蒙”字流行,古“冢”字便廢而不用了。蒙城自商代就稱為蒙,是中原歷史上最早稱蒙之地。后曾置蒙縣、蒙郡,唐天寶元年定名蒙城至今,確鑿無疑。清順治年間蒙城教諭汪作霖作《蒙城縣誌》序中寫到:“……(有人)意以為今之蒙為漢山桑,戰國無所謂蒙城也,不知盤庚時遷殷墟北?,‘北冢’為蒙,其來遠矣。”

地域文化作證

莊子乃道家文化宗師,道家文化崇尚自然,有樸素唯物主義傾向,是以莊子才有妻子去世時“鼓盆而歌”的言行。這和信天命鬼神、重人事孝悌的儒家文化大相徑庭。依地域文化學來說,道家文化和楚文化淵源很深。據《蒙城縣誌》記載:蒙城在春秋戰國時期,約自公元前595年楚將庄蹻築瑕城(城在今蒙城東北二十公里烏集,遺址尚存)直至公元前223年秦滅楚,約三百年間,蒙城一帶雖曾被宋、齊、吳等短期攻佔,但主要屬楚。在濃濃的楚文化亦即道文化的氛圍中,誕生了莊子這樣的道家文化宗師。如果說濃厚的儒家文化氛圍中孕育出了道家文化宗師,似乎不合情理。

《莊子》一書為證

《莊子》一書中的很多用語,出於世俗,司馬遷在《史記 - 莊子傳》中說:莊子的文章“雖當世宿學不能自解免也”。蘇東坡在《莊子祠堂記》中說:“凡分章名篇,皆出於世俗”,二公所言不虛。如《莊子:秋水》中鳳凰“非練實不食”,王力解:“練實,成玄英說,舊註:竹實。未詳。”兩位大師未詳,而蒙城人知之甚詳,練楝同音,練實就是楝樹的果實,蒙城俗語稱“楝棗子”,是喜鵲等鳥類冬天最喜愛的食物。蒙城民間有兒歌云:“小雞子,小小子,鳳凰單吃楝棗子”。如《人世間》中的“宋有荊氏者,宜楸柏桑,其拱把而上者……”之“拱把”,邵漢明解:“拱把,細的。”此解也不詳。蒙城木匠量樹,至今仍有以“拱把”為準者,俗稱一棵樹幾把幾拱粗云云。把,是大拇指到中指尖的距離,約半尺;拱,是中指中節的長度,約一寸。再如《胠篋》中的“鉤餌網罟罾笱,則魚亂於水也。”中的“笱”,不少大家解為“網”,其實不然,蒙城民間有一種竹子編的捕魚的工具,多用來捉泥鰍,蒙城人別稱泥鰍為“泥漬狗”,因而此工具叫“笱籠子”,即捉“泥漬狗”的籠子。再如《天運》中的“播糠”,《天地》中的“托生”,《逍遙遊》中的“不龜手”,《秋水》中的“嚇我”等詞語,幾乎篇篇都有,不勝枚舉,不少專家大多不解或解之不詳,而其讀音、詞義都和今天蒙城的方言俗語相同。時隔兩千多年,仍有如此淵源,豈是偶然?

再者,《莊子:秋水》中記下了莊子的兩件事,一是楚威王聘莊子為相。也就是《史記》中記載的“楚威王聞莊周賢,使使重幣迎之,許以為相”,而莊子以犧牛為喻,堅辭不就,留下了喻牛辭相的佳話。時莊子正隱釣於蒙地濮水。蒙地時處楚、宋交界,今蒙城西北約三十多公里有古蒙關,今稱“蒙關店”,即是當時的重要關隘。楚、宋兩國一直征戰不休,宋國是北事晉而南拒楚。蒙地屬楚,楚威王派人帶重禮去請莊子為相,順理成章。去他國聘請人才,戰國時雖不乏其例,但是,若說派人偷偷地攜帶重禮,去敵國甚至越過敵國去聘為相之人,卻是不可思議。二是莊子和惠子“濠上觀魚”。惠子名施,曾在魏為相,后被張儀逐至楚,和莊子為友,二人游於濠梁,留下“魚樂人樂”之名言。濠梁,在今安徽鳳陽境內,距離今蒙城縣一百多華里,兩人結伴出遊,順濮水而下則一日可至,順水順情而順理。

《漢書·地理志》謂蒙縣屬梁國,在山東曹縣,司馬貞《史記索隱》、裴駰《史記集解》等,皆從其說。因曹縣境內古代有蒙縣。莊子晚年,離開家鄉,北游南華山(今東明縣、牡丹區境),釣於濮水(今鄄城),築台授徒講道(在今牡丹區)。

唐代李吉甫所編《元和郡縣圖志》說:“宋州小蒙故城,縣北二十二里,即莊周之故里。”據考,小蒙城在今山東曹縣西北,東明縣境內尚有漆園、莊子垂釣之濮水、釣台、莊子觀等。《史記》載:莊子曾當過漆園﹙今東明縣東有遺址﹚吏。《莊子》一書載:他垂釣於濮水﹙東明縣域古有濮水二支,又稱普河﹚,曾借粟於監河侯。他拒絕楚威王為相的禮聘,而隱居於南華﹙今東明縣東北﹚,著書授徒,生兒育女,直至終老。唐代據此,於公元742年﹙天寶元年﹚詔改離狐為南華縣,詔號莊子為“南華真人”、所著《莊子》一書為《南華真經》。1995年、2007年,召開的兩次全國莊子研討會,都認定東明縣為莊子故里。

莊子嘗為漆園(今東明縣境)吏。雖一生貧寒,但鄙視名祿,拒絕楚威王重金聘以為相。遂退隱曹之南華(今東明縣境),終身不仕,以著書為務。

《歸唐書·玄宗本紀》記載:唐天寶元年(742年),玄宗李隆基賜號莊子為南華真人,詔改離狐縣(今東明)為南華縣。從此,《莊子》亦改稱《南華經》,該書是道家經典著作之一。

莊子除《史記》有傳外,《曹州府志》、《東明縣誌》均有傳。東明有莊子為吏的漆園,隱居著書的南華山,有莊子墓,亦有歷代祭祀的莊子觀、莊子廟等名勝遺址和莊子的後裔集居地——庄寨。1996年,在東明縣召開的“全國莊子研討會”,東明縣被認定為莊子故里,破解了莊子故里的千古之謎。