冒廣生

文學

冒廣生(1873—1959),字鶴亭,號疚齋,江蘇如皋人,因出生於廣州而得名,我國近代文化史上的著名人物;其先祖為元世祖忽必烈;冒氏為如皋大族,書香門第,冒辟疆是他的祖輩;1889年他歷縣、州、院三試皆列第一;1894年被錄取為舉人;擔任刑部及農工部郎中,民國歷任農商部全國經濟調查會會長、江浙等地海關監督;抗戰勝利後任中山大學教授、南京國史館纂修;新中國成立后,陳毅市長特地聘任他為上海市文管會特約顧問;冒廣生著作有《小三吾亭詩文集》、《疚齋詞論》、《冒鶴亭詩歌曲論著述》、《四聲鉤陳》、《蒙古源流年表》等等。

冒廣生先生像

冒廣生先生清同治十二年(一八七三)生於廣州,早歲從外祖父周星詒受經史、目錄、校勘之學,為一八九四年甲午科舉人。光、宣兩朝歷任刑部、農工商部郎中,東陵工程處監修官。

新中國成立后,歷任上海文物保管委員會特約顧問,上海文史館館員;毛澤東、陳毅對其尊敬有加,曾虛心聽取他的意見,稱其“是一條道路上的人”。

1957年春,應陳毅之請,撰寫《對目前整風的一點意見》,當年夏天前往北京,接受毛澤東與周恩來的召見,贈毛澤東《疚齋詞論》、《宋曲章句》、《四聲鉤沉》、《傾杯考》等書;一九五九年在上海病逝,葬於蘇州靈岩山五龍公墓,其墓在文革時被毀;文革后其後人在北京植物園內櫻桃溝建衣冠冢。

一九九七年,北京文物局將其墓定為海淀區文物保護單位;1961年其遺物全部捐贈給上海博物館;有子冒舒湮。

他的學術著作包括經、史、子、集等各個方面,其《冒鶴亭詞曲論集》、《後山詩注補箋》二書,已分別由上海古籍出版社及中華書局出版;冒廣生先生是近代著名的詩人、詞家和有精湛造詣的漢學家;編有《永嘉詩人祠堂叢刻》、《永嘉高僧碑傳集》、《二黃先生集》、《如皋冒氏絲書》等近百卷,對溫州文化事業發展深有影響。

冒廣生

毛澤東主席曾說:“明末四公子中,真正具有民族氣節的要算冒辟疆,清兵入關后他就隱居山林,不事清朝,全節而終。”冒辟疆名襄,號巢民,入清后不肯出仕,隱居在家鄉,築建了一片園林,名為水繪園。其園極具匠心,臨水而建,不築圍牆,至今仍是如皋著名園林。冒辟疆著有《影梅庵憶語》一書,是一部頗有名的筆記體著作。冒辟疆與愛妾董小宛的愛情故事因涉及順治皇帝,演繹了一段十分凄怨的歷史故事,至今在學人中還是考證的對象。

冒姓是如皋大姓,冒氏的書香門第自是源遠流長,冒廣生就是冒辟疆之後人。

1873年(清同治十二年),農曆三月十五日,冒廣生在廣州出生。冒廣生幼時即聰慧過人,有神童之稱。11歲那年,他隨母親去探望七外祖父周星譽。七外祖父是冒廣生的外祖父周星詒的哥哥,排行老七,時任兩廣鹽運使,居廣州。七外祖父能詞,寫有一本《東鷗草堂詞》,冒廣生時常誦讀,一些詞讀起來朗朗上口,令人迴腸盪氣,給他留下極深的印象。這時家中常有戲曲班子來家演戲,戲曲中的唱詞對他影響很大,培養了他對詞曲的興趣愛好。因此,他常試著填寫一些詞曲。

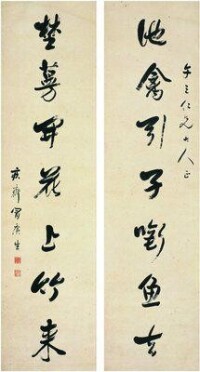

行書七言

冒廣生先生書法作品

不久冒廣生離滬來到風景如畫的蘇州,與外祖父周星詒生活在一起。這次居地的改變對他一生傾心學問和對中國文化的特別關注產生了重大影響。原來外祖父周星詒是清代著名的藏書家和版本目錄學家,曾官福建建寧知府,罷官后便歸田於蘇州,與當時學者如譚獻、俞樾、王鵬運、鄭文焯、文廷式、曹元忠及書畫家吳昌碩等人多有往來,常相聚唱和談藝。冒廣生來到這樣一個文人薈萃的家庭氛圍里,受到極好的文化薰陶。外公的書齋名叫瑞瓜堂,藏有數萬卷古籍圖書與金石書畫,冒廣生如入寶山,在此得天獨厚的藏書樓中,研讀了大量珍本古籍,並且從外公學習校讎之學。

此時,冒廣生已經學會填詞了,還集成了一冊。一次,執晚清詞壇牛耳的譚獻從友人處借來冒廣生詞集,讀著讀著,感到詞中有“幽憶怨斷之音”,十分喜愛,打算予以評定,不料友人來信索還,只得歸還詞集,心中甚為遺憾。後來冒廣生編成《小三吾亭詞》一集,譚獻仍然有了評語,稱“鶴亭詞格甚成就”。另有當時詞壇中臨桂派領袖王鵬運也有評語,稱其詞:“托體風騷,含情綿邈,擬之國朝,當於竹?、水雲間分踞一席。”竹?是清代著名詞學家朱彝尊,水雲是指清代著名詞人蔣春霖,王氏將冒詞與此二人詞作相比,雖有過譽之嫌,但也可以看出冒詞在當時大詞家心目中的地位。

1898年,康有為和梁啟超發動了戊戌變法,冒廣生入京參加了“公車上書”活動,其名列於保國會之中。冒廣生與“戊戌六君子”之一的林旭相交極深,林旭被捕前夕,冒廣生竟不避殺身之禍,與林旭相伴通宵,以盡同志之情。戊戌變法失敗后,冒廣生留在北京,當時曾被薦應試經濟特科,不料因他在試卷中提到一個外國人的名字——盧梭而被除名。那次的閱卷大臣正是張之洞,他十分惋惜冒廣生才華出眾而不能錄用,在試卷上批了一句說:“論稱引盧梭,奈何!”其後兩年中,冒廣生來往於蘇州、揚州、廣州等地,有時助閱童生的試卷。一次在揚州閱卷時,他評選了第一名考生,就是後來成為著名學者的劉師培。

冒廣生先生書法作品

於唐代詩人元結三個景觀,即浯溪、台、亭,冒廣生藉此景為書名,可說既是對先祖的一種懷念,也是對冒氏書香頗有淵源的一種自炫。《小三吾亭詞話》以晚清詞人為對象,對與自己交往頗多的詞家作品作了收錄與點評,其中也保留了一些難得的晚清詞人作品及其行蹤、詞學思想。

冒廣生友朋書札

1928年北伐戰爭勝利以後,冒廣生來到南京,當時戴季陶任考試院院長,正網羅人才,冒廣生接受了考試委員一職(見《檔案與史學》2001年第2期載顧音海的《冒鶴亭及其收藏》)。

抗日戰爭時期,冒廣生來到上海,一心從事著述。對中國古代典籍中經史子集皆有深入的研究和著述,如經學方面有《京氏易三種》、《大戴禮記義證》、《納甲說》、《納音說》;史學方面有《唐書吐蕃世系表》、《蒙古源流年表》;諸子方面有《管子集釋長編》未完稿,校釋方面有《淮南子》、《晏子春秋》、《文子》、《列子》、《春秋繁露》等;詞曲方面有《四聲鉤沉》、《傾杯考》、《宋曲章句》、《新?雲謠集雜曲子》、《疚齋詞論》等,這些都是頗見功力的學術專著和論文。抗日戰爭勝利后,冒廣生應聘為國史館纂修,起草人物傳記多篇。他在南京和當時名流多有往來,如柳詒徵、汪辟疆、尹炎武、于右任、程潛等。

30年代末到40年代初,曾樸的小說《孽海花》在上海流行。1943年冬,冒廣生也讀到了這本書,一時勾起他的回憶,決定寫些他所了解的一些有關《孽海花》的人物、事迹的掌故,文字著重於書中人名索隱,間附訂誤瑣聞,詳載各人籍貫、科分、職業,後來這些書稿收集在魏紹昌先生所編的《〈孽海花〉資料》中,名為《〈孽海花〉閑話》。

一天,冒廣生的兒子帶來一人,說是要拜訪先生,相談后才知來者原來是遊學歐洲歸來的錢鍾書。談話間,錢鍾書看到冒氏寫的《後山詩任淵注補箋》,十分欽佩。後來錢鍾書在他的《談藝錄》中記到此次的會見,評價冒氏的《補箋》一書時說:“其書網羅掌故,大裨徵文考獻,若夫劉彥和所謂‘擘肌分理’,嚴儀卿所謂‘取心析骨’,非所思存。”

1949年,新中國剛成立,上海百廢待興,冒廣生為舊時文史職員,雖學問深博,政府亦無暇顧及安置,失去工作的冒氏生活一時陷於困境。

不久,時任上海市長的陳毅得知此事,於1950年7月來到冒老的住所——上海延安路模範村的一所舊宅里,一見面,陳毅市長就說:“仰慕已久,仰慕已久!”又關心地問冒老的生活起居和著述情況,賓主一同笑論詩詞。臨走時,陳毅對冒老說:“我知道你現在很清苦,我先給您一些錢用,你要保重身體,安心讀書寫作,生活問題一定會妥善安排的。”冒老十分感激,靜心在家中著述研究。不料幾天後,上海文物保管委員會送來聘書,聘冒老為文管會的顧問。為此冒廣生專為陳毅市長書寫扇面,另請上海畫壇巨匠吳湖帆先生作畫,以答謝陳毅的知遇之恩。陳毅在調往北京前,還多次殷殷詢問冒老的生活及著述情況,使冒廣生深感晚年居得其所,生逢其時,交遇知音。

1957年初春,冒廣生來到北京探望兒子冒舒湮,住在兒子家。來京后,冒老致書陳毅以敘舊情。陳毅當時已是元帥了,得信后即派秘書持一封親筆信到冒老下榻之處,誠邀冒廣生參觀故宮博物院,並在御花園品茗。冒氏欣然應允前往,同行者有多年的好友程潛和謝無量。6月,應陳毅之請,冒廣生撰寫了《對目前整風的一點意見》,文章見報后,《人民日報》記者來到冒老住所採訪,寫了一篇專訪《八五老人一席話——訪冒廣生先生》,此文也在《人民日報》上登載,兩篇文章後來在海內外多家報紙上轉載。

轉眼已是夏天,一天上午,冒廣生在北京的兒子家中接到國務院來的一個電話,說午後有位中央領導人來探望他。他一時奇怪,是誰呢?陳毅元帥來時是不會先通電話的,不久陳毅來電話告訴他說是周總理要來看望他。下午3時,一輛黑色轎車在大門口戛然而止,只見輕車簡從、身穿淺灰色中山服的周恩來總理,穩步緣梯拾級而上,兒子舒湮忙迎上去。總理問:“冒老在家吧?”“父親正等候大駕光臨。”總理握著舒湮的手端詳著說:“我們在重慶見過面,當時還不曉得你是鶴老的公子。”冒廣生也跟著迎上來。總理笑盈盈地說:“我聽陳毅同志說鶴老來了,早就想來探望的,政協正在開會脫不了身,昨天剛閉幕,今天才有空。抱歉,抱歉!”冒老說:“你是大忙人,我怎敢驚動呀?”總理在沙發上坐定后,呷了一口茶。當時北京仲夏燥熱,總理卻裝束齊整,連領口也未解扣。舒湮剛剛打開電扇,總理卻擺手阻止說:“老人家怕受不了風寒,還是關上的好。”然後開始了話頭:“峋芝叔父和鶴老是多年同事。他自從李純死後就不再當官,晚年信佛,窮困潦倒。解放后,我接他上北京住,前幾年才去世。鶴老來遲一步,可惜緣慳一面了。”

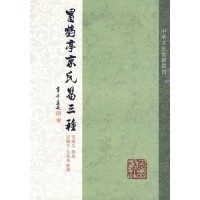

冒鶴亭京氏易三種

果然不幾天後的一個晚上,毛主席派來兩輛小車來接冒老去中南海。汽車緩緩開進中南海后,只見毛主席早已等在門前,見到車來,忙趨步向前迎接,與冒老握手問好。讓入書房后,二人敘談良久,話題談到時局時,毛主席說:“你們過去提倡革新,我們後來號召革命,大家都是為了救中國,是一條道路上的人。”冒老一時感到如沐春風。後來又談到詩詞上去,這時冒老將帶來的自己的著作《疚齋詞論》、《宋曲章句》、《四聲鉤沉》、《傾杯考》四大本贈給了毛主席,主席接過書十分高興。

臨走前,毛主席問冒老:“冒先生今天來可有一言相贈?”

冒老坦言說:“黨內正在整風,我是經歷過幾個朝代的人,共產黨能把中國搞得這樣強大,譬如一頭雄獅,身上也不免長幾隻虱子。古人云:蟣虱雖小,為害亦大焉。可得提防呀!”主席聽后連聲說:“講得好,講得好,我一定記在心裡!”

冒老起身辭別,主席親自送冒老上了汽車,還用手遮住車門上沿,怕冒老碰了頭,一片尊敬之情令冒老終生難忘。

冒廣生回到上海,身體漸不如前,陳毅曾多次邀其去京參加政協,皆因病未能成行。

1959年8月10日,冒廣生先生在上海病逝,遺體葬於蘇州靈岩山五龍公墓。

冒廣生墓在“文革”時被毀,“文革”后其後人在北京植物園內櫻桃溝建了一個衣冠冢,趙朴初先生為其寫了碑文;1997年,北京文物局批准將冒廣生先生墓定為海淀區文物保護單位。

吳湖帆繪《冒廣生小像》

他國學基礎十分深厚,他對地方文化事業的關心比對海關的政務要多得多。這種研究文化和當朝做官的矛盾在中國古代文人中早就取得了十分協調的統一,是有悠久傳統的。宋代的歐陽修、蘇軾、王安石、朱熹,明代的王陽明、楊慎,清代的紀曉嵐、畢沅、阮元、龔自珍等莫不如是。甚至如張之洞者,不光是朝廷大員,在我國的政治、經濟、軍事、教育等方面開了創許多具有里程碑性質的事業,而其在學術上的研究也是頗有建樹的。這種以官護文,以文立官的現象,是我國封建社會千百年來保存下來的一種優良傳統,它在冒廣生身上又一次得到體現。

從他對歷次革命運動所表現的態度上,我們可以斷定他的思想是傾向進步的。他不光以文會友,而且以同志交心,他曾與“戊戌六君子”之一的林旭相交極深。林旭被捕前夕,他竟能不避殺身之禍,與林旭相伴通宵,足見其之為人。中國在上世紀的前半葉,戰爭頻仍,冒廣生作為一個有著極深的家學淵源的舊式文人,最終離開了政壇,回到了自己所熟悉和愛好的古典文化中去,從事研究工作,而且成就卓著。

他對經學、史學、諸子、詩詞都有深入的研究,學術面頗廣。尤其在詞學上的成就,應該說在近代詞史上佔有一定的學術地位。他的《小三吾亭詞話》,保留了大量近代詞人的詞作和學術行蹤,是今天研究近代詞人的重要參考資料之一,后被收入唐圭璋先生編的《詞話叢編》。他在詞學理論上的貢獻則有:他提出了詞來源於唐詩中的五、七言絕句的觀點。他認為詞的本體是絕句,而以簡馭繁,用增、減、攤、破的方法來加以變化,漸進為詞;他指出填詞不一定要墨守四聲,古人之詞中早有先例,並認為:“無論詞曲,是陶冶性靈之事,非梏桎性靈之事,……若於句之首字、三字,平仄亦不許移易,甚至通首平、上、去、入,一字不許移易,何苦在高天厚地之中,日日披枷帶鎖作詞囚也。”這一論斷不光說明他對詞體研究之深,更表現出他有一種敢於衝破束縛的革新精神,可以說是當時沉悶詞壇中的一聲洪鐘。

新中國的到來使他的生命又一次迸發出青春的火花。他不是遠離政治,也不是抱著舊式文人的逆反心態來挑新中國這頭雄獅身上的虱子,而是以一種讚賞的目光看待身邊發生的一切,所以他能和陳毅暢所欲言,和總理靈犀相通,和主席促膝而談。這一點是許多舊時代從事文學研究的文人難以做到的。他對主席說的幾句話是他一生政治和文化閱歷的切身體會,也表達了他對新中國的熱愛之情,還可以從中感受到他當年參加戊戌變法時的青年理想在今天得以實現的欣慰之嘆。

從外伯祖周星譽受詞章之學,從外祖周星詒受校讎、目錄之學。一生刊刻圖書頗多,尤以詩文集為專,光緒至民國間編刻有《如皋冒氏叢書》34種、附錄6種,共42冊。1915年編印《永嘉詩人詞學叢刻》12種、附錄2種,共8冊。1921年編刊《楚州叢書》第1集24種。藏書曾接受了外祖父周星詒的舊藏,因其舅父去世后,周星詒晚年苦於孤獨,遂將其“書抄閣”舊藏,悉歸其收藏。另建藏書樓為“絳雲樓”、“溫語樓”等,1920年,家庭被火,“絳雲樓”藏書被焚,其間2000餘種精本藏書被毀。剩餘之書和手稿、文物等,分別捐獻給上海圖書館和博物館。收藏的文物,主要是祖上的遺存,有書畫、印章、硯台,以及師友手書信札;如明李痴和畫冒起宗(冒襄之父)肖像軸、清人畫冒襄肖像軸、請吳歷贈冒襄行書八言聯、戴本孝為冒襄篆刻的六面印石章和《水繪園圖》等,均為極有歷史價值的珍貴文物。病逝后,家人遵照遺願,將珍藏了300餘年的先祖遺存文物900多件,於1961年全部捐贈給上海博物館。1989年11月,為紀念冒廣生逝世30周年,上海博物館舉辦了《冒廣生先生遺存文物展覽》。