佛學家

佛學家

佛學家,指對佛學進行研究、編寫、翻譯、整理等有突出貢獻的學者或佛門弟子。如我國的季羨林,字希逋,又字齊奘。著名的古文字學家、歷史學家、東方學家、思想家、翻譯家、佛學家、作家。他精通12國語言。曾任中國科學院哲學社會科學部委員、北京大學副校長、中國社科院南亞研究所所長。

而佛教的教主——釋迦牟尼,他來到人間的第一句話就說:‘天上天下,唯我獨尊。’這裡要請讀者們注意的是:‘唯我獨尊’的‘我’字,並不是單指的釋迦牟尼本身,而是指的全體人類的每一個人。這句話的正確解釋應該是:人在宇宙中是頂天立地的,每一個人都是自己的主宰,決定著自己的命運,而不必聽命於任何人或任何超乎人的神。

釋迦牟尼將他的覺悟、成就及造詣,完全歸功於人自己的努力與才智。釋迦牟尼認為,一個人的吉凶禍福、成敗榮辱,決定於自己的行為之善惡與努力與否。沒有一個人可以提拔我上天堂,也沒有一個人可以把我推入地獄。讚美與謳歌不能離苦得樂,只有腳踏實地去修心養性,才能使自己的人格凈化、升華,使自己享受到心安理得的快樂。

釋迦牟尼也不能像變戲法似地點石成金。他主張”要收穫什麼,就先要栽種什麼“。他不能使一棵蓮霧樹長出蘋果來,你若想收穫蘋果,就先要播下蘋果的種子。釋迦牟尼只不過是告訴你如何栽培,以便來日有豐碩的收穫,但栽培的工作還是要你自己動手。

梁啟超先生在《學問的趣味》一文中,不是也做過這樣的比喻嗎?他說冬天曬太陽的滋味舒服透了,但‘太陽雖好,總要諸君親自去曬,旁人卻替你曬不來。’

釋迦牟尼說法四十九年,談經三百餘會(次),無非是為我們指出一條‘成佛之道’——自己創造最徹底圓滿的智慧與人格。但這一條路卻是要自己憑著毅力、智慧、恆心去走完它。所以佛說:‘工作須你們自己去做,因為我只教你們該走的路。’成佛沒有捷徑,修行是點滴功夫,‘不經一番寒澈骨,焉得梅花撲鼻香?’

我說佛是真平等者,並不是信口胡說的,我們先就當時印度的社會背景來觀察:誰都知道釋迦牟尼時代的印度,社會分成婆羅門、貴族、平民、奴隸四大階級,而貴為太子的釋迦牟尼眼見社會階級的不合理,毅然樹起平等的旗幟,主張廢除階級對立,倡言眾生平等。

(一)無緣大慈:佛教主張不但對跟自己有關係的人要慈愛,如自己的父母、親戚、朋友等;同時對跟自己沒有親戚、朋友關係的人也要慈愛,如跟我從不交往或素不相識的人,也一樣地關懷愛護。‘無緣大慈’用儒家的話來說就是:‘老吾老以及人之老;幼吾幼以及人之幼。’也就是《禮運大同篇》所說的‘不獨親其親、子其子。’的意思。

(二)同體大悲:同體大悲就是一種人飢己飢、人溺己溺的精神,把宇宙間一切眾生看成人我一體,休戚與共、骨肉相連。

儒家所說的:‘海內存知己,天涯若比鄰。’又說:‘四海之內皆兄弟也。’正可表現‘同體大悲’的胸襟。而地藏王菩薩‘我不入地獄,誰入地獄?’的悲願深心,更是同體大悲的極致。

最後要加以說明的,也就是最能表現佛教‘真平等’精神者,就是佛教平等的觀念,並不只局限於萬物之靈的人,佛教反對”人類以外的一切動物都是被創造來給人飽享口腹“的論調。一切動物臨死時的悲鳴哀號,真是慘不忍睹,慟不忍聞,連孟子都要慨言:‘聞其聲不忍食其肉。’

佛教更進一步地肯定,這些被我們自詡為萬物之靈的人類所濫捕亂殺的動物,無不具有佛性——一種來日可以成佛的潛能,縱使人與其他動物之間,在形體上、智慧上有所不同,但在求生存的權利上,在佛性上卻是平等的。就像一個窮凶極惡或是愚蠢無知的人,他亦具有‘人性’一樣,我們要以‘人道’來對待他,用‘人道’來教育他、感化他。古人說:‘天有好生之德。’又說:‘萬物與我並生。’都是一種視萬物為一體的平等思想。只是沒有佛教說得如此透徹罷了。

華裔美籍佛學家沈家楨博士

‘佛’只是對一個覺悟者的通稱而已。就像我們稱能夠‘傳道、授業、解惑’的人為‘教師’一樣,教師不只一位,人人可以做教師,處處可以有教師。同樣的道理,佛不是單指釋迦牟尼一個人,人人可以成佛,處處可以有佛,就像安明居士申寶峰在《論佛》中精闢的點到:“佛為自然,自然為佛。人在佛中,自然成佛。機智的辯證出了佛就是自然,而自然就是萬萬千千,包括花草樹木,人鬼禽獸,即便縱然是魔,只要放下屠刀,也可成佛。而人若想成佛則需自然,萬萬不可急於求成,要心如止水,要破除貪,嗔,痴三毒。只有這樣就會自然而然,順理成章立地成佛。其外,不只這個世界有佛,宇宙中無數個星球上都可以有佛。(當然也有眾生。)

這一點也是佛教同他教根本不同的地方,其他的宗教只能承認他們‘獨一無二’的神,而儘力地攻訐、否定他教的神,稱他教的神為‘假神’。

同時在他們的教義下,人類無論如何地努力奮鬥,永遠不能與神並駕齊驅,同處於平等的境地(永遠是主僕關係)。因為神是造物者,而人只不過是神所造的‘物’之一而已。

釋迦牟尼是一個平平凡凡的人,他姓喬達摩,名叫悉達多,西元前六世紀生於北印度,亦即今天毗鄰尼泊爾南方國境,卡德曼多約二百公里處倫明麗的地方。

他在二十九歲那年捨棄了即將可以繼承的王位,出家學道,尋求解脫人生苦惱的方法。六年後,也就是三十五歲的時候,釋迦牟尼在尼連禪河旁的菩提樹下證得了正覺,正確而透徹地覺悟了宇宙人生的根本道理。我簡單介紹佛陀修行的經過,主要的目的是要告訴各位,釋迦牟尼同我們一樣都是平凡的人,他能夠藉修行而悟道,所有千千萬萬的人類也都可以群起仿效,依照他所垂示的教法修行而證果。

釋迦牟尼——他祗是人類無數的先知先覺之一,而我們是後知後覺者。佛與我們的不同,不是在人格上、地位上的不同,只是在一個‘覺’字的不同罷了。即韓愈說的:‘聞道有先後。’

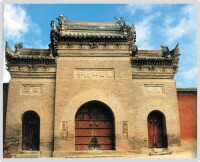

世界著名佛學家、旅遊家、翻譯家玄奘法師靈骨所在地

古人說:‘浪子回頭金不換。’世上做人父母的,永遠敞開著大門,盼望著浪子能夠回頭,儘管他們的子女是個罪惡滿盈的強盜。從來沒有一對父母,希望或忍心自己的孩子永遠在暗無天日、水深火熱的地獄中受苦的。

佛教承認人性是善良的,只要放下屠刀,立地就可以成佛。佛更認為真正的‘犯人’不是罪惡,而是無知,一切罪惡都是由於無知(佛教叫‘無明’)所引生出來的。因此苦口婆心地、日夜不停地開導、啟發眾生,就變成佛的責任了。佛關懷眾生,‘如母憶子’,不但不忍心眾生身受地獄之苦,而且廣發‘地獄未空,誓不成佛;眾生度盡,方證菩提。’的誓願。(菩提是‘覺悟’或‘正道’的意思,證菩提就是得道或成佛之意。)這是何等的慈心!何等的悲願!這才是真博愛!這才是真憐愍呀!

季羨林年輕時代照片

1930年,考入清華大學西洋文學系,專業方向德文。從師吳宓、葉公超學東西詩比較、英文、梵文,並選修陳寅恪教授的佛經翻譯文學、朱光潛的文藝心理學、俞平伯的唐宋詩詞、朱自清的陶淵明詩。與同學吳組緗、林庚、李長之結為好友,稱為"四劍客”。同學中還有胡喬木。喜歡"純詩",如法國魏爾蘭、馬拉梅。比利時維爾哈倫,以及六朝駢文,李義山、姜白石的作品。曾翻譯德萊塞、屠格涅夫的作品。大學期間,以成績優異,獲得家鄉清平縣政府所頒獎學金。

1936年春,季羨林選擇了梵文。他認為“中國文化受印度文化的影響太大了,我要對中印文化關係徹底研究一下,或許能有所發現”。因此,“非讀梵文不行”。“我畢生要走的道路終於找到了,我沿著這一條道路一走走了半個多世紀,一直走到現在,而且還要走下去。”(《留德十一年》)“命運允許我堅定了我的信念。”

季羨林在哥廷根大學梵文研究所主修印度學,學梵文、巴利文。選英國語言學、斯拉夫語言學為副系,並加學南斯拉夫文。季羨林師從"梵文講座"主持人、著名梵文學者瓦爾德施米特教授,成為他唯一的聽課者。一個學期40多堂課,季羨林學習異常勤奮。佛典《大事》厚厚3大冊,是用混合梵文寫成的,他爭分奪秒,致力於讀和寫,"開電燈以繼晷,恆兀兀以窮年"。

1945年10月,二戰終結不久,即匆匆束裝上道,經瑞士東歸,"宛如一場春夢,十年就飛過去了"。離開哥廷根35年後的1980年,季羨林率中國社會科學代表團重訪哥市,再謁83歲高齡的瓦爾德施米特恩師,相見如夢。後來作感人至深的名文《重返哥廷根》。1946年5月,抵達上海,旋赴南京,與李長之重逢,經李介紹,結識散文家梁實秋、詩人臧克家。在南京拜謁清華時期的恩師陳寅恪,陳推薦他去北京大學任教,遂又拜見正在南京的北京大學代理校長傅斯年。秋,回到北平,拜會北大文學院院長湯用彤。

解放后,繼續擔任北大東語系教授兼系主任,從事系務、科研和翻譯工作。先後出版的德文中譯本有德國《安娜·西格斯短篇小說集》(1955年),梵文文學作品中譯本有印度伽梨陀娑《沙恭達羅》(劇本,1956年)、印度古代寓言故事集《五卷書》(1959年)、印度伽梨陀娑《優哩婆濕》(劇本,1962年)等,學術著作有《中印文化關係史論叢》(1957年)、《印度簡史》(1957年)、《1857-1859年印度民族起義》(1985年)等。1956年2月,被任為中國科學院哲學社會科學部委員。1954年、1959年、1964年當選為第二、三、四屆全國政協委員。並以中國文化使者的身份先後出訪印度、緬甸、東德、前蘇聯、伊拉克、埃及、敘利亞等國家。"文革"中受到"四人幫"及其北大爪牙的殘酷迫害。1978年復出,繼續擔任北京大學東語系系主任,並被任命為北京大學副校長、北京大學南亞研究所所長。當選為第五屆全國政協委員。 1983年,當選為第六屆全國人大常委。

季羨林

1978年-1984年兼任北京大學副校長。其著作已彙編成《季羨林文集》,共24卷。 1988年,任中國文化書院院務委員會主席。並曾以學者身份先後出訪德國、日本、泰國。季先生長年任教北大,在語言學、文化學、歷史學、佛教學、印度學和比較文學等方面都有很深的造詣,研究翻譯了梵文著作和德、英等國的多部經典,現在即使在病房每天還堅持讀書寫作。

70年代後期以來擔任的學術回體職務有:中國外國文學會副會長(1978年)、中國南亞學會會長(1979年)、中國民族古文字學會名譽會長(1980年)、中國外語教學研究會會長(1981年)、中國語言學會會長(1983年)、中國敦煌吐魯番學會副會長(1983年)、中國史學會常務理事(1984年)、中國高等教育學會副會長(1984年)、中國作家學會理事(1985年)、中國比較文學會名譽會長( 1985年)、中國亞非學會會長( 1990年)等。 1998年4月,《牛棚雜憶》出版( 1988年3月一 1989年4月草稿,1992年6月定稿)。出版界認為"這是一本用血淚換來的和淚寫成的文字。這是一代宗師留給後代的最佳禮品"。季羨林的學術研究,用他自己的話說是:"梵學、佛學、吐火羅文研究並舉,中國文學、比較文學、文藝理論研究齊飛。

1.印度古代語言,特別是佛教梵文

2.吐火羅文

3.印度古代文學

4.印度佛教史

5.中國佛教史

6.中亞佛教史

7.唐史

8.中印文化交流史

9.中外文化交流史

10.中西文化差異和共性

11.美學和中國古代文藝理論

12.德國及西方文學

13.比較文學及民間文學

14.散文及雜文創作

溫家寶為季羨林祝壽稱讚

(1)印度古代語言研究--博士論文《〈大事〉渴陀中限定動詞的變化》、《中世印度語言中語尾-am,向-o和-u的轉化》、《使用不定過去式作為確定佛典的年代與來源的標準》等論文,在當時該研究領域內有開拓性貢獻;

(2)佛教史研究--他是國內外為數很少的真正能運用原始佛典進行研究的佛教學學者,把研究印度中世語言的變化規律和研究佛教歷史結合起來,尋出主要佛教經典的產生、演變、流傳過程,藉以確定佛教重要派別的產生、流傳過程;

(3)吐火羅語研究--早期代表作《〈福力太子因緣經〉吐火羅語諸本諸平行譯本》,為吐火羅語的語意研究開創了一個成功的方法,1948年起即對新疆博物館藏吐火羅劇本《彌勒會見記》進行譯釋,1980年又就7O年代新疆吐魯番地區新發現的吐火羅語A《彌勒會見記》發表研究論文多篇,打破了"吐火羅文發現在中國,而研究在國外"的欺人之談;

(4)中印文化交流史研究--《中國紙和造紙法輸入印度的時間和地點問題》、《中國蠶絲輸入印度問題的初步研究》等文,以及《西遊記》有些成分來源於印度的論證,說明中印文化"互相學習,各有創新,交光互影,相互滲透";

(5)中外文化交流史研究--80年代主編《大唐西域記校注》、《大唐西域記今譯》,並撰10萬字的《校注前言》,是國內數十年來西域史研究的重要成果,而1996年完成的《唐史》更展示了古代中國、印度、波斯、阿拉伯、埃及、東南亞,以及歐、美、非三洲和這些地區文化交流的歷史畫卷,有重要的歷史和現實意義;

(6)翻譯介紹印度文學作品及印度文學研究--《羅摩衍那》是即度兩大古代史詩之一,2萬餘頌,譯成漢語有9萬餘行,季羨林經過1O年堅韌不拔的努力終於譯畢,是我國翻譯史上的空前盛事;

(7)比較文學研究--80年代初,首先倡導恢複比較文學研究,號召建立比較文學的中國學派,為我國比較文學的復興,作出了巨大貢獻;

(8)東方文化研究一一從8O年代後期開始,極力倡導東方文化研究,主編大型文化叢書《東方文化集成》,約50O余種、8OO余冊,預計15年完成;

(9)保存和搶救祖國古代典籍--9O年代,擔任《四庫全書存目叢書》、《傳世藏書》兩部巨型叢書的總編纂;

(10)散文創作--從17歲寫散文起,幾十年筆耕不輟,已有80餘萬字之多,鍾敬文在慶賀季羨林88歲米壽時說:"文學的最高境界是樸素,季先生的作品就達到了這個境界。他樸素,是因為他真誠。""我愛先生文品好,如同野老話家常。"

80年代後期以來,季羨林對文化、中國文化、東西方文化體系、東西方文化交流,以及21世紀的人類文化等重要問題,在文章和演講中提出了許多個人見解和論斷,在國內外引起普遍關注。

季羨林先生為人所敬仰,不僅因為他的學識,還因為他的品格。他說:即使在最困難的時候,也沒有丟掉自己的良知。他在他的書,不僅是老先生個人一生的寫照,也是近百年來中國知識分子歷程的反映。季羨林先生備受關注的《病榻雜記》近日公開發行。在書中,季羨林先生用通達的文字,第一次廓清了他是如何看待這些年外界“加”在自己頭上的“國學大師”、“學界泰斗”、“國寶”這三項桂冠的,他表示:“三頂桂冠一摘,還了我一個自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大歡喜。”