面偏側萎縮症

面偏側萎縮症

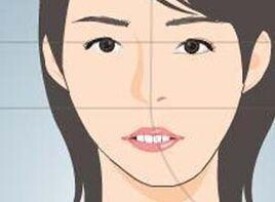

面偏側萎縮症(progressivehemifacialatrophy)也稱之為Parry-Romberg。為一種進行性單側面部組織的營養障礙性疾病,少數病變範圍累及肢體或軀體,稱為進行性半側萎縮症。

其臨床特徵是一側面部局灶性的皮下脂肪及結締組織的慢性進行性萎縮,肌纖維並不受累,嚴重者侵犯軟骨及骨骼。多數學者認為,本病與交感神經功能障礙有關,各種原因所致交感神經受損,引起面部組織神經營養障礙,最後導致面部組織萎縮。其他學說牽涉到局部或全身感染損傷、三叉神經炎、結締組織病遺傳變性等,病程發展的速度不定,大多數病例在進行數年至十餘年後趨向緩解,但伴發的癲癇可能繼續。

本症的原因尚未明了。由於部分病例伴有包括Horner綜合征在內的頸交感神經障礙癥狀,一般認為與自主神經系統的中樞性或周圍性損害有關。近年研究發現,部分患者常併發錯構瘤、先天性動脈瘤、腦發育不全等,推測遺傳因素致胚胎髮育異常,也可能與本病有關。另外,本病少數可繼發於某些感染如脊髓灰質炎、外傷、內分泌功能異常、自身免疫性疾病等。

臨床表現:1.好發於20歲前的青少年偶見1歲內發病,女性多見。起病隱襲,緩慢進展,萎縮過程可以在面部任何部位開始多為一側面頰額等以眶上部顴部較為多見,起始點常呈條狀,略與中線平行;皮膚乾燥、皺縮毛髮脫落,稱為“刀痕”。病變緩慢地發展到半個面部,嚴重者出現前額眼眶、耳部、顴部、頰部、舌部、牙齦等組織萎縮偶爾可波及對側面部頭蓋部頸部、肩部,或累及身體其他部位部分以面頰部疼痛或感覺障礙起病,少數起病表現為癲癇發作。

3.部分病例並呈現瞳孔變化、虹膜色素減少、眼球內陷或突出眼球炎症繼發性青光眼面部疼痛或輕度病側感覺減退、面肌抽搐鵻,以及內分泌障礙等,可隨病程進展面偏側萎縮與局灶脂肪萎縮症者也常伴有身體某部位的皮膚硬化。累及病變側肢體和軀幹時鵻,出現肢體變細變短、乳房變小、腋毛變稀少臟器變小等,但肌力正常。有的萎縮侵及對側肢體稱為交叉偏側萎縮。

鑒別診斷:僅在初期需與下列疾病鑒別:

1.先天型脂肪營養健康搜索不良(congenitallipodystrophy)又稱Lawrence-Seip綜合征本病主要表現軀體、四肢或面部散在分佈脂肪萎縮,常染色體隱性遺傳起病於嬰兒期常併發外陰部肥大多汗、頭部多毛症黑色棘皮症。後期發展為糖尿病可出現肝、腎功能不全或心肌肥大,以及合併肢端肥大症等。

2.局限性硬皮症疾病初期可能產生混淆但頭面部並非硬皮症好發部位而皮膚硬皮症與下面組織粘連甚緊不易捏起,也無刀痕式分佈可幫助鑒別。

尚需與脊髓空洞症、肌萎縮側索硬化症、肌營養不良等疾病相鑒別

目前無有效治療方法,本病通常呈自限性,治療尚限於對症處理。有人用樟柳鹼(氫溴酸樟柳鹼)5ml與生理鹽水10ml混合,作面部穴位注射,對輕症可獲一定療效。還可採取針灸、理療、推拿等。有癲癇、偏頭痛、三叉神經痛、眼部炎症者應給予相應治療,嚴重者可行整形美容手術。

預后:尚無有效預防措施,主要是預防可能的原發病誘因。