郭麟閣

郭麟閣

郭麟閣曾任輔仁大學講師、北平師範學院教授、中法大學教授、法國文學系和文史系主任、代理文學院院長。新中國成立后,歷任北京大學教授、法語教研室主任、民革中央委員、第六屆全國政協委員、教育部教材編審委員會委員、全國法語教學研究會顧問、《法國研究雜誌》顧問、北京市教授職稱評審委員會委員。

著有《紅樓夢研究》(法語)、《法國文藝論集》(法語)、《法國文學簡史》(法語)、《法語文體學教程》,主編《大學法語》教材、《漢法詞典》、《漢法成語詞典》、《法國歷史語法》等,譯有(法)馬爾賽勒·巴尼奧勒《竇巴茲》、(法)普羅斯佩·梅里美《雅克團》等。

郭先生從事教育工作達半世紀之久,知識淵博,治學嚴謹。他一貫熱心執教,積極從事學術研究,勤勤懇懇,孜孜不倦,成績斐然。其學生遍及國內外,可謂"桃李滿天下"。

1904年12月15日,郭麟閣出生在河南省西平縣農村一個書香門第,祖父和父親都是秀才。他幼年時代聰敏好學,受私塾教育,讀《百家姓》、《神童詩》、《四書》、《五經》,作八股文。辛亥革命后,少年郭麟閣以優異的成績考入河南省舞陽蠶桑學校,以後又不顧有封建保守思想的父親之反對,毅然放棄繼承家產,僅帶著十分簡單的行李,徒步遠走他鄉求學,於1919年考入開封歐美預備學校法文班,時年15歲。這個學校的課程除中文和歷史外,全部使用外國教材,用外語講課,4年畢業。當時在該校就讀的學生中,後來有不少人成為社會的精英,如董其武、侯鏡如等。15歲的郭麟閣在選擇人生道路上,敢於獨立自主,追求光明和進步,表現出堅強的意志力。

當時,偉大的五四愛國運動正在蓬勃發展,全國各地學生罷課,工人罷工,並舉行遊行示威,聲援北京的學生運動,抗議帝國主義侵略和政府當局的賣國罪行。在日益高漲的愛國熱潮推動下,郭麟閣也和學生們一起參加遊行和抵制日貨運動,在這場反帝反封建的愛國運動中,經受了一次深刻的愛國教育。在新思潮的影響下,郭麟閣更加堅定了為振興祖國而出國留學的志向。1923年,開封歐美預備學校改建成河南大學,原校法語班學生被送到上海震旦大學繼續學習。一年以後,郭麟閣考入北平西山大學(中法大學的前身)服爾德學院,來到了文化古都北京。

在中法大學服爾德學院,郭麟閣打下了研究法蘭西語言文學的深厚功底。與此同時,他還廣泛涉獵文史哲學科的相關知識,更沒有放棄從小以來對中國文學、歷史的濃厚興趣。也經常到北大文學院聽著名教授講課,如聽魯迅先生主講《中國小說史略》、沈尹默的《詩經》、胡適的《中國哲學史》等等。

1928年,郭麟閣在中法大學法國文學系畢業,考試成績列全校第一名,由校方出資派送法國里昂大學留學深造。至此,他終於實現了自己的夙願。這一年秋天,他離開祖國,乘貨輪飄洋過海,來到嚮往已久的歐洲大陸。

從1928年至1935年這7年的時間裡,郭麟閣輾轉奔波於法國里昂、馬賽、巴黎等地,過著艱苦的官費留學生活。學校提供的經費少得可憐,難以維持最低的生活標準,他節衣縮食,經常忍飢挨餓。但他始終依靠堅定的信念,以頑強的毅力刻苦用功讀書,取得了優異的成績。

在里昂大學文科,郭麟閣接受著名的法國比較文學大師卡哀·古昂教授的指導,學習"比較文學",同時選修"美學"、"法國歷史"等課程。在這裡,他大量閱讀了法國各時期著名作家,如法郎士、司湯達、梅里美、莫泊桑、巴爾扎克、雨果、左拉的原著,以及著名文學理論家、批評家泰納、聖佩夫等人的文藝評論。

他還跟隨法國著名小說家維卡爾先生學習寫作,整整學習了3年,使自已的應用法文寫作能力有了明顯的提高,博得老師的讚許。在維卡爾的指導下,郭麟閣開始翻譯唐詩、宋詞,並在報刊上發表。1932年,他大膽翻譯了中國文學巨著《紅樓夢》的前50回。當它們陸續在報刊上登載后,立即在法國文壇甚至整個歐洲都引起了轟動,因為這是第一次用法文將這部偉大的作品介紹給西方讀者。歐洲人驚嘆不已,他們稱曹雪芹是"中國的巴爾扎克",中國古典文學引起了法國人廣泛、濃厚的興趣。

經維卡爾先生的介紹,郭麟閣參加了當時不少法國文人社團,其中"里昂作家協會"比較著名。他在這裡結識了許多活躍在文壇上的作家和詩人,從他們那接受了許多文學理論知識和創作技巧。

繼翻譯《紅樓夢》后,經過充分準備,在卡哀教授的指導下,郭麟閣以充沛的精力和飽滿的熱情投入博士論文的寫作:用法文撰寫《紅樓夢研究》。在這篇論文里,他利用國內胡適等人研究考證的成果,大膽借鑒西方美學思想和理論,特別是採用了法國聖佩夫、泰納、朗松等人確立的藝術哲學理論和歷史科學的文藝批評方法,對《紅樓夢》產生的時代背景、封建社會的特徵以及《紅樓夢》的文學特色、藝術成就展開了充分的倫述和分析。尤其是他在文中強調了《紅樓夢》從一個家庭崩潰過程反映出封建制度的腐朽和沒落,從而使這部作品具有極為深刻的社會政治意義。這在當時是十分罕見的評論,卡哀先生給予了高度評價。

論文答辨在1935年6月10日正式通過,郭麟閣榮獲法蘭西文學博士學位,這是他一生中難忘的日子。參加答辯會的多達200餘人,其中有許多作家和學者紛紛向郭麟閣表示熱烈祝賀。里昂著名的包斯克兄弟出版了這篇論文,它轟動了整個法國文學界和學術界。

在西山大學,郭麟閣有幸結識了陳毅同志,兩人建立了深厚的友誼。當時陳毅因在法國參加革命活動,被法國政府強行押送回國,比郭麟閣早一年進入西山大學。兩人同在該校學法國語言文學,住在一起,地點在碧雲寺山坡的學校宿舍,號稱"雲木山莊"。郭麟閣永遠也忘不了陳毅同志對他在思想和學術上的幫助和啟迪,以至數十年以後回憶起當年的情景,仍覺赫然在目,恍如昨天。陳毅雖高郭麟閣一屆,但有許多公共課程在一起上。有一次,胡適應邀到校講演,題目是《談談讀書和翻譯》,談到翻譯方面,他特彆強調要尊重原著,多查字典,做到準確無誤。最後他還念了一首順口溜:"多攢幾塊錢,少買幾畝地,千萬買部好字典。你攜它到天邊,若能常常請教它,管保少丟幾次臉。"胡適走後,陳毅對郭麟閣等同學說:"胡博士勸我們買字典,尊重原著,可他自己卻沒有做到。我們都讀過他譯的小說《兩漁夫》,連題目都隨心所欲地瞎翻亂譯,竟把'朋友'翻成'漁夫',還談什麼忠實原著!"對陳毅這一針見血的灼識,大家無不稱道。他們經常在一起談論法國文學,陳毅特別喜歡雨果和繆塞的浪漫主義作品,經常給郭麟閣講解分析《悲慘世界》的思想內容和藝術特色,其見解獨到精闢,令郭鱗閣受益匪淺。那時,陳毅在李大釗同志領導下從事很多革命活動,經常很晚才回來,郭鱗閣總是在爐台上烤些饅頭或窩窩頭,並準備些辣椒,等他回來一邊吃一邊講些外面的新鮮事,在陳毅熏陶下,郭麟閣逐漸有了一些革命意識和進步思想。

1925年3月12日,孫中山先生在北京逝世,舉國哀悼。一個月後,中山先生靈柩由中山公園移往西山碧雲寺。當時任中法大學學生會主席的陳毅,召集同學組成執紼隊,郭麟閣也加入其中。在陳毅的帶領下,執紼隊在北辛庄迎接中山靈柩,並一路護送到香山碧雲寺。1925年暑假后,學校在市內東皇城根建成新校舍。郭麟閣同陳毅一起進入中法大學服爾德學院(文學院)。這時期郭麟閣認真研究泰納、聖佩夫、廚川白村、小泉八雲的文藝理論,孜孜不倦,廢寢忘食,一心想考第一,爭取官費留學深造。這時期,他還在劉半農先生介紹下,開始給一些報刊、雜誌撰寫介紹法國小說、詩歌、戲劇的文章。陳毅笑稱他"兩耳不聞窗外事,一心只讀法國書",是個"十足的書獃子",勸他也關心一下時事。在陳毅的幫助和引導下,郭麟閣也積極地參加了當時的一些進步學生運動。

1926年,日本炮擊大沽口事件,激起了全國人民的極大憤怒,終於引發了震驚中外的"三·一八"慘案。3月18日這天,北京各界5000多人在李大釗等共產黨人的領導下在天安門前舉行抗議集會,會後遊行示威。遊行隊伍到達段祺瑞執政府門前時,段祺瑞竟令軍警開槍射擊,當場打死50餘人,重傷200餘人。這一天,郭麟閣也參加了示威遊行。當他看到身旁不少同學中彈倒地,心裡也異常緊張。領隊的陳毅沉著冷靜,奮不顧身,正在指揮隊伍疏散,當他一眼看見驚慌失措的郭麟閣時,立即衝過去將他拉出來,送他鑽進小衚衕,隨後又返身衝進鐵獅子衚衕,冒死救出不少同學。親眼目睹了陳毅臨危不懼、捨身忘死的英雄行為,郭麟閣的身心受到極大震動,對陳毅光明壘落、肝膽照人的偉大胸懷更是終身難忘。(雲木山莊)

《法國文學簡史》(卷一、卷二)是我國法語界耆宿郭麟閣先生的遺著,也是第一部中國人用法語撰寫的法國文學史。郭老在書中論述了中世紀至十九世紀法國主要的文學流派、相應的社會背景以及燦如繁星的作家群體。作為法語文字工作者,我有幸拜讀了郭老的書,深覺獲益匪淺。郭老的長子郭瑜先生曾向我講述了郭老的生平和一些不尋常的經歷。郭老早年赴法深造,獲里昂大學文學博士學位。學成歸國,先後在中法大學、輔仁大學等高校任教。1952年中法大學與北大合併,他便在北大任教直至1984年病逝。他學識淵博、治學嚴謹,是我國著名的法國語言文學家、文學翻譯家。他的社會活動非常活躍,曾任民革中央委員、全國政協委員等重要職務。郭老畢生從事法國語言和文學研究,為教育事業辛勤耕耘半個世紀,他的學生有的已是法語界的領軍人物,可謂桃李滿天下,芬芳人共知。他的主要著作都是教學實踐的積累和總結,像參與編寫的《漢法詞典》、《漢法成語詞典》、《大學法語課本》、《法國歷史語法》等。

談及《法國文學簡史》的創作緣起,郭瑜先生回憶說,經過多年的教學實踐,郭老積累和搜集了大量的材料,醞釀用法語編寫一部綜述法國文學歷史的著作,作為法語專業高年級學生和研究生的必讀書目。在我們求學的年代,研修法國文學的學生常常苦於原版資料的匱乏,不得不依靠老師口授的課堂筆記和複印材料,中文參考書只有柳鳴九先生主編的《歐洲文學史》,偶見其他零星文章,圖書館里的原版書也因為僧多粥少幾乎借不到,不可謂不艱苦。此書若能在當時出版,相信可以惠及一大批學生。

在世界文學寶庫里,法國文學一直以其博大精深為文學愛好者矚目。如何駕馭分散的原始材料、架構自己的體系,是每個修文學史者必須面對的問題。況且,用法語寫作,沒有極深的語言功底是無法勝任這項使命的。而郭老正是這樣一位合適的人選。

與時下流行的文學評論潮流不同的是,郭老沒有套用某一當紅的文學批評理論,而是基本沿著時間的主線,分階段、分時期將原始資料忠實地呈現在讀者面前。這套書一方面為初級讀者勾勒出法國文學及其歷史的主線和脈絡,另一方面又為研究者提供了基礎材料,而此書全部以法語寫成,又為讀者日後深入研究時查閱原版著作提供了極大的方便,我想這正是郭老的初衷吧。

作者在書中批判地採用了法國著名文學批評家、文學史家如聖佩夫(Sainte-Beuve)、泰納(Taine)、布呂乃基耶(Brunetière)、朗松(Lanson)等的觀點,記述了上至中世紀標誌法語形成的第一部重要的羅曼語文獻《斯特拉斯堡誓言》、以及隨後的英雄史詩、騎士文學、市民文學、諷喻文學;文藝復興時期法國空前繁榮的文學;古典主義時期的悲劇、喜劇和散文;十九世紀的浪漫文學,包括抒情詩歌和象徵主義詩歌,浪漫主義、現實主義、自然主義的戲劇和小說,當然更少不了每個時期的代表作家及其代表作。

當然,除了清晰地描繪線性法國文學的整體脈絡外,郭老還非常注重對點的展開,例如文藝復興時期的拉伯雷。文藝復興運動雖始於義大利,但在近一個世紀后席捲了整個歐洲,覆蓋了知識、藝術、哲學、宗教、社會諸方面,觸及個人社會方式和集體生活方式、對社會和世界的概念、人與上帝、宇宙、歷史甚至和自己的關係。文藝復興運動在法國更表現為與封建文明、教會文化的決裂和建立在人文主義原則上的世俗文學的蓬勃發展。拉伯雷作為法國文藝復興運動最早和最突出的作家,郭老不吝筆墨,施以濃墨重彩。在講述拉伯雷的生平時,作家年輕時不甘修士生活的禁錮、廣交朋友、渴望求知的形象躍然紙上,也從另一個側面幫助我們理解為什麼他的主人公會是如此不拘一格。除了對《卡岡都亞和龐大固埃》的介紹,郭老還結合拉伯雷的一生詳細分析了他的人文思想、作品的現實主義和生動、豐富的語言藝術。但是,對於大家耳熟能詳的雨果,也許是國內對他的翻譯和介紹已經到了無以復加的地步,郭老竟然一筆帶過,僅佔了第二卷分論19世紀法國文學十幾頁的篇幅,這似乎和國內文學界對雨果的評價不太相稱,我想,這正反映了郭老堅持自我的風骨。

郭瑜先生還曾講過郭老帶病創作《法國文學簡史》的經歷。郭老1980年參加政協會議期間因病入院,他在病榻上依然堅持撰寫書稿,並不顧自己的身體狀況,將學生召至身邊授課。1984年郭老辭世后,他的學生加工整理了這部未完成的手稿,商務印書館於2000年正式出版。這期間,國門大開,西方的各種文藝理論、文學思潮不斷被介紹進來,衝擊著人們的思想,影響著人們分析問題的方式。考慮到這套文學史的成書年代,或許我們不應該套用現代的標準評價它,而是應該承認它在那樣一個知識匱乏的年代所起到的寶貴作用和它的歷史價值。至少,它為研究法國文學史的人們提供了一家之言,尤其是這樣一位學界泰斗之言。(張文英)

懷念郭麟閣先生

柳鳴九

每次在書店看到梅里美的選集時,我都特別要注意裡面是否收入了郭麟閣先生所譯的《雅克團》,但幾乎每次都令我失望,我只在60年代見過人文出的《雅克團》單行本,此後既沒有見過它再版,也沒有見過它被收入梅里美的選集,而梅里美的中篇小說《卡門》,在各種選集中總是屢見不鮮,它在國內的各種譯本,似乎已經有十 幾個之多了!

《雅克團》是梅里美寫於1828年的一個劇本,就其題材與過去馬列主義文藝學所特別重視的“人民性”而言,它在法國文學以至世界文學中都要算鳳毛麟角了,它寫的是法國中世紀的一次著名的農民起義,那時,封建領主與天主教會對農民的剝削極為殘酷,再加上正值英法百年戰爭,還有入侵的英國軍隊與英國浪人對法國百姓進行野蠻的搶掠與殘害,農民如同生活在地獄里一樣,不得不揭竿而起,進行反抗。梅里美的劇本就是寫這一歷史事件,通篇充滿了作者強烈的革命情緒與民主主義精神,因為寫作年代正是復辟王朝後期,整個法國都在醞釀著、積蓄著對這個封建殘餘政治實體的爆炸情緒,只等1830年革命一聲炮響,而這時,梅里美正血氣方剛,年僅25歲。

《雅克團》這個劇本的原文,我在大學三年級時讀過,那一年級的法文精讀課,用的是原蘇聯高等院校本科法文課的正式教科書,那裡面就選了《雅克團》的一些篇章。說實話,那是我們在高年級所碰見的最麻煩的原文,雖然都是口語對白,即“大白話”也,但那是16世紀的“大白話”呀,如果沒有古法語的知識基礎,一句簡單的話,一個簡單的詞,也許就成為你難以逾越的障礙,而且那還是法國北部省區地方方言的“大白話”,其中還有一些“泥腿子”農民的粗話與俚語,是一般的法文字典中難以查找到的。總之,說不上有什麼艱深,但要把這種原文對付下來,著實有些麻煩,就像進入了一個荊棘叢生、蚊蟲密布的森林,每前進一步,都要費點勁兒。

因此,當我第一次見到郭麟閣的《雅克團》譯本時,我不禁頗有所感,我沒有想到這位老先生如此不怕麻煩,竟昂然走進這一片密林荊棘地帶,確有一種“藝高人膽大”的氣概。而他作為翻譯家選中的《雅克團》,顯然並不是一部“好看”的作品,不會給他帶來好多好多的讀者,他是為了什麼呢?看來是為了忠實貫徹人民性這樣一個選材標準,也許還受了農民戰爭是歷史發展動力這種革命論斷的思想影響與《湖南農民運動考察報告》的“泥腿子”造反精神的感染,而在翻譯工作中“堅持政治第一”的結果。這在五、六十年代中國知識分子的身上,是太自然、太必然的事了,後來,我每想到此事,總感到麟閣先生的確是一個很實沉、太實沉的人。

麟閣先生是我們在北京大學時的法文主課老師,頭三年,他並沒有教我們,是從第四年才開始的。法文主課是我們這個專業最基本、最重要的課程,是培養我們作為“法國語言文學專門人才”的主要“平台”,高年級的這一課程,一般都是安排法國語言與法國文學造詣都比較深的老教授來擔任,對於郭先生,我們在低年級時就“聞名已久了”。

上了他一年的課,果然受惠無窮。他的課不用現成的教材,而是他自己編的講義,他的講義編得很是認真、很是細緻,一堂課往往就有好幾大篇,把涉及的法語語言現象解釋得很清楚而透徹,並有豐富的例句幫學生理解得更深入、掌握得更能“舉一反三”,在課堂上,他又操起造句措辭十分精當的並有文化品位的法語進行講解,使學生又受益一層。麟閣先生在課堂上還有一絕,他能隨口背誦大段大段、成篇成篇的法國文學名著,甚至是高乃依與拉辛那些令人生畏的長篇韻文。而且他背誦起來津津有味,如醉如痴,他那種背誦的“硬功夫”與執著投入的熱情,都贏得了我輩的格外敬佩。

應該說,他是我們的恩師,他的精讀課,再加上陳占元先生的翻譯課以及陳定民先生的口語課,盛澄華、李錫祖先生的選讀課,的確使西語系法文專業的學生在高年級受到了嚴格的科班訓練,在閱讀、理解、翻譯、寫作各方面都打下了紮實良好的基礎,僅以我們這一班為例,就是一個有力的證明。我們這一班的同學畢業后廣泛地分配到了外語教學、口譯、筆譯與文化交流、學術研究等各種工作崗位,後來都在各自的領域成為了出類拔萃的人才,如丁世中在聯合國的同聲翻譯、羅新璋中譯法、法譯中的文學翻譯、呂永禎、劉君強的外語教學、李恆基的電影文化交流等。我們後輩學子的成功中,凝聚了先師們培養的心血。

但麟閣先生這樣學問精深、人品高雅的名師卻並沒有“閃光的外表”(這似乎是五四以來北大名家的一個傳統)。在見到他之前,他對我們來說,是“如雷貫耳”,但一見卻多少令人有點失望,他與我們在低年級見過的那種戴金絲眼鏡、西裝穿得一絲不苟的教授很是不同,看起來顯得很有些土氣,全然沒有他留學法國多年的痕迹。他的外觀像一個憨厚的農民,一口河南鄉音,常穿一身再普通不過的卡其布中山服,剪裁縫製得甚不講究,看上去也不那麼整潔,甚至胸前還有個把小污漬。他身材高大,滿臉通紅,精神充沛,聲音洪亮,他常以自己“身體好”而驕傲。有時,他不無得意地說,“我滿可以工作到九十歲,一百歲,沒問題”,說到最後一個片語,頭沉醉地擺動一下,用手輕輕地由上往下,再由下往上一揚,作了個動作,就像一個老師滿意地在學生的作業本上劃上一個鉤。據他說,他保持了強健的身體就是由於胃口好,能吃,而且,他很喜歡吃主糧、吃飯,就像我小時候聽家鄉的老一輩所說的“人是鐵,飯是鋼”那句“古訓”,他這些話是否在課堂上講過,我記不得了,但記得有一次我有幸在他家共同進餐時,他身上有濃濃的鄉土味,他這鄉土味顯然是從他原生的環境里直接帶來的。構成了他作為一個人的底色,沒有被長期國外的鍍金所磨損,沒有被他大半生在知識分子堆里司空見慣的附庸風雅、矯情矯飾所掩蓋,他是一個清澈見底的人,他是一個完完全全的本色人。

他是如此本色,我沒有看見他身上有任何附麗、炫耀、文飾、裝點、增色、聚光、美化、藉用等等的方式與雜質,我除了聽見過他以自己的飯量與背誦法文詩的苦功夫自詡外,就沒有見過他拿別的什麼來增加自己分量與光度。有這樣一個例子我不知道引用出來是否恰當,反正它多少給了我些許震撼,那就是他與陳毅的關係,他與陳毅是在中法大學時期的同窗同學,而且同住一個宿舍,後來在法國也有交往,聽說,陳毅造反時有一次曾遇“麻煩”,他還伸出過援手,而新中國成立之後,他們仍保持著同窗之誼。對於這樣一層“紅彤彤的”、在常人眼裡足以給自己添光增彩的關係,我在學校時從未聽他說過,也沒有聽到過同學中對此有任何傳聞,我走上工作崗位,在與麟閣師多次個人交往,包括飯後暢談,病中傾訴中,也均未聽他提及,直到他去世后,我才偶然從一個外交界一個同志口裡聽說。

本色者,與算計、謀略、手段、機巧等等,總是格格不入的,甚至往往本能地不屑於此。大凡以本色行世,莫不易受損折,此世之常情也。按我個人的俗見,以麟閣先生的學力與資格,他本該有更多的空間,有更大的活動天地,然而,他顯然沒有充分實現自己的人文學術抱負,對此,他在心底里是否感受過遺憾與苦澀?我想是的,他這種遺憾與苦澀如果有所表露的話,那也是按照他本色的方式,表露得很本色的,至少,我親身感受過一次。那是在20世紀80年代,他的腿部受傷,長久未能癒合,為防止惡變之患,住進了北京醫院,我去看過他一次。和以往一樣,師徒二人促膝長談,暢達盡興,無話不敘,其中有一段話至今我想起來,仍深感其苦澀與凄清,那是他對於他未能當上法國文學研究會理事一事而發的,他那段話大至是說,自己對法國文學摯愛了一輩子,也做了不少法國文學的工作,為什麼一個區區的理事頭銜也不給自己呢?他沒有表示憤慨,也沒有埋怨,只是有點無奈,說了一句:“未免太過分了吧”?此事在我看來,的確“過分”,而且“很不像話”,學界之中竟有這種排斥異己、踐踏起碼公正原則的事,竟有如此專橫跋扈、惟我獨尊、對他人學術生命任意打殺的“家長”,簡直就令人震驚。此事的過程我略知一二,本來是有人力主郭先生以及另外一位頗有學術業績的先生應為研究會的當然理事,然而卻被“掌門人”以“他們只是法語教師,而不研究法國文學”這樣無視事實的借口隨意否決掉了,要知道,郭麟閣譯《雅克團》,郭麟閣用法文寫作並出版了一部《法國文學史》,在本學界里有誰能做到?而區區一頂“理事小帽”又算什麼呢?當時,我在本學界還是一個“小媳婦”,自己頭上也懸著一條“霸王鞭”,(事實上,不久之後,這鞭子就狠狠地抽將下來了),因此,除了陳述自己的意見以外,對麟閣先生遭受如此不公正的待遇實在無能為力,莫可奈何,乃至後來我自己忝為“掌門人”,能夠主事,想要進行“糾偏”時,麟閣師已乘仙鶴他去,把那種鼠肚雞腸、雞零狗碎的小動作棄之不屑,遠遠拋在身後世俗的塵埃里。

在校期間,我與郭先生並沒有什麼個人接觸,1957年走上工作崗位后,由於作為編輯,需要與專家學者有各種聯繫,又因為工作單位就在中關村,離北大很近,才與郭先生有了較多的來往。我曾多次去過他家在北大朗潤園那個僻靜而略帶荒蕪氣味的院子,也曾不止一次享用過他家的家常便飯,他對我一直充滿了師長一般的關懷與愛護,卻又絕無“師道尊嚴”的架式與居高臨下的目光,倒是像平輩朋友一樣親切隨和,我感到,這也正是他心善而純樸的本色。他不僅使我獲得了為學的教益,也使我獲得了為人的感悟。後來,我的工作單位搬離西郊中關村,落座在東城邊上,我與麟閣師的來往才日漸稀少。

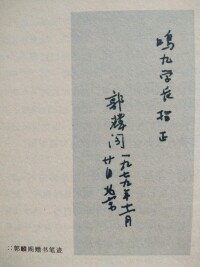

1979年11月,我收到他寄贈給我一本他所主編的《漢法成語詞典》,該書的扉頁上這樣端端正正地寫著:“鳴九學長指正,郭麟閣於北京”。這題詞使我震驚,使我汗顏,使我深感無地自容。從各方面來說,我都是他的學生,他都是我的老師,永遠的老師,這樣的題辭我是承受不起的。然而,他卻這樣寫了。這不只是“禮賢下士”的姿態,不是士林中故作謙虛的俗套,這是一種真正的精神境界,是一種高尚的人格力量。它以其絕對的大氣,真正的虛懷若谷而愈加高遠超脫。

郭麟閣

郭麟閣

我珍藏著他贈送的這本書,作為一份紀念,更作為一種昭示與楷模。因為,他所做到的,很多我都沒有做到。