共找到4條詞條名為梁實秋故居的結果 展開

梁實秋故居

北京故居

梁實秋故居,有位於內務部街39號北京故居,有俊愛方市南魚山路33號青島故居,有重慶舊居。梁實秋是著名學者文學家。

梁實秋在內務部街20號前後三次共住了二十多年,第一次,從1903年住到1919年;第二次,從1934年住到1937年;第三次,從1946年住到1948年。

梁實秋

北京內務部街梁實秋故居掠影

梁實秋故居景色

梁實秋故居

北京故居西廂房

內務部街20號是梁實秋的出生地。對於梁實秋而言,“故居的一枝一葉,一草一木,是那樣的引人動情。”梁實秋在故居卧室後面建有一個在當時屬於很講究的衛生間,衛生間的外面有一棵大棗樹,品種是北京的特產——郎家園尜尜棗的,棗樹至今仍在。1981年,梁實秋的女兒采了一枝掛滿青棗的樹枝,作為家鄉的禮物送給身在台北的梁實秋。引起文人傷感,“青棗一枝傳佳話,掀起遊魂未了愁”。

梁實秋的祖籍是浙江省杭縣(今餘杭市),但梁家早已入了北京籍;所以,北京是梁實秋的故鄉。梁實秋稱北京是他“兒時流連的地方,悠閑享受的所在。”梁實秋懷念全聚德的燒鴨(烤鴨)、六必居的醬菜、玉華台的核桃酪、信遠齋的酸梅湯……梁實秋懷念北京的豆汁、灌腸、老豆腐、羊頭肉……以致抗戰勝利后回到北平的家中,聽到衚衕里賣羊頭肉的吆喝聲,已經快入睡的他,還是披上衣服跑到外面買了一包,回來躺在被窩裡,品著蘸有椒鹽的羊頭肉進入夢鄉。

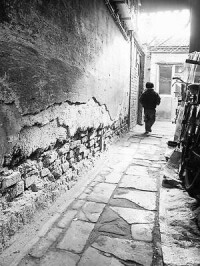

北京故居巷道

梁實秋是“新月社”③的主要成員,主編過《新月》月刊。在20世紀20年代末期至30年代初期的“關於文學階級性”的論爭中,梁實秋主張文藝是超階級的,一是反對以功利的眼光看待文學,二是認為文學應該表達亘古不變的人性。毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》中說:“像魯迅所批評的梁實秋一類人,他們雖然在口頭上提出什麼文藝是超階級的,但是他們實際上是主張資產階級的文藝,反對無產階級的文藝的。”

為什麼毛澤東專門指出“像魯迅所批評的梁實秋一類人”呢?實在是魯迅對梁實秋批評的太狠,說他是“喪家的資本家的‘乏’走狗”、“職業比劊子手還更下賤”。其實,梁實秋對魯迅的批評又何嘗不狠呢?!河北教育出版社編輯出版的《回望魯迅叢書》的《圍剿集》,所收錄的文章以梁實秋的最多,且冠以“梁實秋等著”。所收錄的文章有梁實秋的《論魯迅先生的“硬譯”》、《答魯迅先生》、《“無產階級文學”》、《資本家的走狗》、《魯迅與牛》。

梁實秋在《魯迅與牛》一文中寫道:“魯迅先生究竟現在是吃哪一家的草,屬於哪一個黨,我並不知道,也並不想知道。”接著,引用《萌芽》月刊第五號有關批評魯迅的一段文字:“魯迅先生……將舊禮教否定了……將國家主義罵了,也將無政府主義,好人政府,改良主義……等勞什子都罵過了,然而偏偏只遺下了一種主義和一種黨沒有嘲笑過一個字,不但沒有嘲笑過,分明的還在從旁支持著它。”引文之後,梁實秋髮表評論:“這‘一種主義’大概不是三民主義罷?這‘一種政黨’大概不是國民黨罷?”這一段文字是耐人尋味的。

梁實秋故居的主人梁實秋

“梁實秋的文藝觀與當時那種‘文章下鄉,文章入伍’的文藝觀,分屬於兩種截然對立的文藝體系,彼此發生衝突就是完全合乎邏輯的事情,絕不是僅僅出於某一方的‘誤解’和‘栽誣’。在那樣一種敵人的刺刀對準了我們民族胸膛的血與火的年代,愛國作家究竟是應該‘拿筆桿代槍桿,寓文略於戰略’呢,還是應該繼續恬淡閑適之中來尋求藝術的人生情趣呢?如果我們談問題不脫離特定的歷史條件,應該是不難作出正確判斷的。”

注

①如意門,是北京四合院採用最普遍的一種宅門形式。

②垂花門,在府邸、宅院建築群中常作二門,起著聯繫分隔內宅和外宅的作用。

東四是北京東城一個熱鬧的所在。從東四往南,過了幾條衚衕,便拐人了一條僻靜的小街,名喚“內務部街”。雖說是街,其實寬不過六七米而已。那兒原叫“勾欄衚衕”,後來因為清朝內務部設在衚衕里,人們改口稱之為“內務部街”。街道兩旁,一溜灰牆,一色青磚平房,門牌的號碼已經改過。不過,很容易就找到了梁實秋先生的故居,如今梁宅大門口掛著白底黑字的“內務部街居民委員會”木牌,當年那兒則掛著“梁治耀律師事務所”的牌子。梁治耀是梁實秋之弟,梁實秋原名梁治明,上小學時改名梁治華,實秋是他的字。大門依舊。門口那對石獅子還蹲在那裡。大約常有孩子騎在上面玩耍,青石表面泛著青光。

據梁文茜(梁實秋的長女)回憶,大門上原有一對銅門環,現已不見蹤影,門上的對聯“忠厚傳家久,詩書繼世長”,橫匾“積善堂梁”,無從找尋。大門旁開了個小小的個體戶飲食店,正在賣油餅。

北京故居正房

歷經風風雨雨,柱子、門、窗脫盡油漆,房子還保持原樣,只是幾家合住在此院,廊下堆滿雜物,十分凌亂。據梁實秋自云:“我生在西廂房,長在西廂房。”他的兒時,是在西廂房內那個大炕上度過的。“這西廂房就是我的窩,夙興夜寐,沒有一個地方比這個窩更為舒適。”——步入晚年的梁實秋,仍念念不忘兒時的“窩”。其實,認真點講,梁實秋應稱作“北京作家”,他是土生土長的老北京。一九五○年那時這兒成了《大公報》的宿舍。後來,《大公報》的職工遷往香港,這兒由房管所接管,分配給一般的居民。在西跨院的南房,是梁實秋當年的書房。據梁文茜告知,那兒原本滿牆是大書架,堆疊著許多書,如今已找不到那些書架和書,但她保存著當年書房中所用的銅鎮尺、小香爐,後來轉送到台北,梁實秋見了舊物,欣喜不已,勾起心中無限的回憶漣漪。

書房對面的北房,是梁實秋的卧室。文茜說,屋裡原是一張很大的木床,床上搭著很大的木架子,看上去像間小屋。這樣的大床,原是當年江南農村流行的式樣,不知怎麼會搬入梁府,成了梁實秋的眠床。屋後有棵棗樹,迄今仍青枝綠葉。文茜說,那是因為附近有個化糞池,使棗樹長得格外茂盛。後來,文茜之妹文薔從美國西雅圖來北京,從這棵棗樹上摘下一棵青棗,還帶著幾片綠葉。文茜把這棗子送到父親手中,梁實秋撫愛良久,曾寫道:“長途攜來仍是青綠,並未褪色,浸在水中數日之後才漸漸干萎。這個棗子現在雖然只是一個普通干皺的紅棗的樣子,卻是我惟一的和我故居之物質上的聯繫。”誠如陶淵明所云:“羈鳥戀舊林,池魚思故淵。”

梁實秋晚年,常常想念北京故居,因為那兒是他的出生地,是他金色童年度過的地方。他曾寫道:“想起這棟舊家宅,順便想起若干兒時事。如今隔了半個多世紀,房子一定是面目全非了,其實人也不復是當年的模樣,縱使我能回去探視舊居,恐怕我將認不得房子,而房子恐怕也認不得我了。”梁教授離世了,未曾實現他的還鄉夢。他的故居亦“不復是當年的模樣”。人世滄桑,浮沉莫測。倒是那棵棗樹歷盡千變萬化,依然亭亭如蓋,依然春華秋實。

西廂房下舊時光

京城東四往南,穿過幾條衚衕,拐進一條僻靜的小街,即“內務部街”。雖說叫街,其實不過是一條衚衕,原名“勾欄衚衕”,後來因為清朝將內務部設在這裡,人們改稱為“內務部街”。

街道兩旁,一溜灰牆,一色青磚平房。

來到20號院門前,大門已經拆掉,據說準備安裝防盜門。門上原來寫著對聯“忠厚傳家久,詩書繼世長”,如今已不見蹤影。門口放著一對門墩,青石表面泛著青光。步入大門,裡面成了個大雜院,住著20來戶人家。雖然院子里搭建了許多小棚屋,但原先的老屋仍在,乃是北京典型的四合院民宅。

我來到西廂房,這裡已成幾家合住之地,歷經風風雨雨,柱子、門窗脫盡油漆,廊下堆滿雜物,十分凌亂。然而在梁實秋看來,內院的西廂房最親切,也最溫暖。1903年1月6日(舊曆的臘八),他就降生在西廂房那條溫暖的大炕上。“這西廂房就是我的窩,夙興夜寐,沒有一個地方比這個窩更為舒適。”他依偎在父母身邊,在西廂房嬉戲玩耍,度過了一生中最難忘的童年時光。

直到步入晚年,每當想起西廂房,他還禁不住心情激動,老淚縱橫:“我生在西廂房,長在西廂房,回憶兒時生活大半在西廂房的那個大炕上。炕上有個被窩垛,由被褥堆垛起來的,十床八床被褥可以堆得很高,我們爬上爬下以為戲,直到把被窩垛壓倒連人帶被一齊滾落下來然後已。”

綠葉青棗寄深情

在20號院里度過了美好的童年,梁實秋考入了清華學校,逐漸走上了文學道路。旅美歸來,梁實秋投入了與魯迅曠日持久的論戰。

1937年北平淪陷,梁實秋逃往昆明,後轉重慶。也正是在此期間他寫下了膾炙人口的《雅舍小品》。那些文字,讀來讓人感覺如同在冬日煦暖的陽光下品一杯芬芳的紅茶。1949年,梁實秋去了台灣。1974年,老伴程季淑因偶然被梯子砸中頭部而去世,相伴48年的恩愛夫妻從此生死兩隔。隨著韓菁清的出現,梁實秋擺脫了喪妻之痛,他的心情變得明朗起來,然而北京的舊宅始終讓梁實秋牽掛。

據說他晚年曾無數遍地吟詠杜甫的詩句:“露從今夜白,月是故鄉明。”

1982年秋,梁實秋的次女梁文薔得到了一個去北京探親的機會。歸來時,姐姐文茜在內務部街20號故宅的一棵棗樹上剪下一束棗枝,交妹妹帶給父親。在台北,文薔把這一特殊禮品送給梁實秋時,他興奮得熱淚盈眶。他親切地端詳這從生身之地攜來的棗枝,見上面還有一個棗子,梁實秋撫愛良久。

跨海尋夢終難圓

故園讓梁實秋魂牽夢繞,一道海峽,卻無情地阻擋住了梁實秋的歸途。他寫道:“人誰不愛自己的家鄉?我生在一個四合院里,喝的是水窩子里打出來的甜水,吃的是抻條面煮餑餑,睡的是鋪席鋪氈子的炕,坐的是騾子套的轎車和人拉的東洋車,穿的是竹布褂,大棉襖、布鞋布襪子,逛的是隆福寺、東安市場、廠甸,游的是公園、太廟、玉泉山,——能說我不是道地的北平人么?”那一腔熾熱的真情,即使是鐵石心腸的人也難免為之淚下。

1987年,台灣當局宣布允許島內民眾赴祖國大陸探親,梁實秋心情大快。他離開北京近40年了,這是一個多麼漫長的歲月。故園時常在他的夢中,那裡有他的親人,有他的骨肉同胞,有他的同窗學友,有他青年時代許許多多的朋友。

梁實秋希望韓菁清為他回大陸、回北京探親訪友打前站,韓菁清也已收到在祖國大陸的侄子、侄女——哥哥韓德厚子女的信,他們都希望儘快與久別的親人見一面。尤其是梁實秋,耄耋之年更是思鄉深切,他懷念北京內務部街的故居,他回憶小時候在北京喝豆汁兒的情景:“我小時候在夏天喝豆汁兒,是先脫光脊樑,然後才喝,等到汗落再穿上衣服。”他寫信給在北京的長女文茜,希望給他帶點豆汁去。

然而,“故人故情懷故宴,相望相思不相見。”正當他的夙願即將實現的時候,11月1日晚11時,他突然感到心臟不適,11月3日8時20分,梁實秋的心臟停止了跳動,帶著他未曾實現的還鄉夢離世了。