心臟驟停與心肺腦復甦

心臟驟停與心肺腦復甦

心臟驟停是指各種原因引起的心臟突然停止跳動,有效泵血功能消失,引起全身嚴重缺氧、缺血,臨床表現為捫不到大動脈搏動和心音消失;繼之意識喪失,呼吸停止,瞳孔散大,若不及時搶救可引起死亡。一般認為,心臟停搏5~10秒可出現眩暈或暈厥,超過15秒可出現暈厥和抽搐,超過20秒可出現昏迷;若心搏停止超過5分鐘常可造成大腦嚴重損傷或死亡,即使復跳也往往會遺留不同程度的後遺症。因此,心臟驟停是臨床上最危重的急症,必須爭分奪秒積極搶救。

● 1.冠狀動脈疾病

● (1)冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 冠心病是心臟性猝死中最常見的病因。

● (2)冠狀動脈痙攣 是由於冠狀動脈痙攣所致,而缺少顯著的、明確的冠狀動脈病變,目前已較肯定,嚴重的冠狀動脈痙攣足以使ST段抬高,且可以是無癥狀性的,也可以伴有嚴重的心律失常,自發性ST段抬高與嚴重心律失常在變異型心絞痛患者同時出現,常提示預后不良。

● (3)其他 如冠狀動脈起源異常。

● 2.非冠狀動脈性疾病

● (1)原發性心肌病 肥厚性心肌病常發生猝死,其中半數以上發生於20歲以前,但亦可發生於任何年齡。室間隔肥厚≥25mm者猝死的危險性增加。

● (3)先天性心臟病 發紺型先天性心臟病中以法洛四聯症,尤其是術前有嚴重肺動脈瓣狹窄者猝死多見,其次為艾生曼格綜合征。近年來對致心律失常性右室發育不全在發生猝死上引起重視。致心律失常性右室發育不全常表現為“健康”成人,在活動時有不適或心悸,活動常可引起室性心動過速。一半的患者原先體檢可正常,部分患者右室多極度擴大,胸壁呈現不對稱。年輕人在運動后發生室性心動過速,包括多形性室性心動過速、多發性室性心動過速和原發性室顫,臨床表現暈厥或心搏驟停以致猝死。

● (4)其他 心肌炎多發生於兒童及青少年,急性瀰漫性心肌炎引起猝死的危險性很大。心肌炎為猝死的第2位病因,多系統性結節病不少見,少數病例可有心臟受累,是猝死的一種原因,心臟性結節病時可有心臟肥大,病變廣泛時可發生各種傳導阻滯,頻發室早,室速及折返性複雜性心律失常等,少數可引發猝死,其他如心臟腫瘤等(黏液瘤)亦可發生猝死。

● 3.電生理異常

● 先天性或獲得性長QT間期綜合征;預激綜合征;傳導系統病變。

● 心臟性猝死的發生具有上午發生率增高的節律變化。上午發生率增高可能與患者此時體力和精神活動增加有關,心肌缺血、心室纖顫及血栓形成等是上午易發生心臟性猝死的可能原因。猝死發生前患者可無任何癥狀,甚至可無明確器質性心臟病史。約半數以上的猝死患者在2周內常有胸痛、心悸、恐懼、漸重的疲乏無力等先兆癥狀。心臟喪失有效收縮4~15秒,即出現臨床體征。主要有:突然意識不清或抽搐,呼吸迅速變淺、變慢或停止,大動脈搏動消失,心音消失,瞳孔散大,皮膚出現發紺,神經反射消失,有些患者在睡眠中安靜死去。

● 可出現由於缺氧所致的代謝性酸中毒,血pH值下降;血糖,澱粉酶增高等表現。

● 必須指出,確立心臟驟停的診斷主要靠臨床表現,實驗室和器械檢查是次要的。

● 1.心電圖

● 心臟驟停時做的心電圖常有3種類型:

● (1)心室顫動 最常見,占絕大多數;表現為QRS波消失,代之以規則或不規則的心室撲動或顫動波;

● (2)心室停頓 占極少數,因心室電活動停止,心電圖呈一直線或尚有心房波;

● (3)電-機械分離 佔少部分,表現為緩慢,寬大,低幅的QRS波,但不產生有效的心室機械性收縮,一般認為,心室停頓和電機械分離復甦成功率較低。

● 2.腦電圖

● 腦電波低平。

● 心電圖檢查可發現PQRS波消失而出現粗細不等的室顫波形,或心電圖呈緩慢畸形的QRS波,但不產生有效的心肌機械性收縮,心室停搏心電圖呈直線或僅有房波。

● 1.臨床表現特點

● ①突然意識喪失或抽搐;②大動脈搏動(股動脈、頸動脈)消失;③聽不到心音,測不到血壓;④急性蒼白或發紺,繼之呼吸停止,瞳孔散大、固定,肛門括約肌鬆弛。其中,以①和②項最為重要。

● 2.實驗室和器械檢查

● 心電圖出現心室顫動、心室停搏或室性自搏心律等;腦電圖的表現為腦電波低平。

● 事實上只要患者有急性意識喪失和大動脈搏動消失兩項,就足以確立心臟驟停的診斷,不必依靠心電圖和其他檢查,以免延誤搶救時機。

● 心臟驟停時,常出現喘息性呼吸或呼吸停止,但有時呼吸仍正常。在心臟驟停的過程中,如復甦迅速和有效,自動呼吸可以一直保持良好。心臟驟停時,常出現皮膚和黏膜蒼白和發紺,但在燈光下易忽略。在心臟驟停前如有嚴重的窒息或缺氧,則發紺常很明顯。心臟驟停因可引起突然意識喪失應與許多疾病,如昏厥、癲癇、腦血管疾病、大出血、肺栓塞等進行鑒別。

● 由於心臟呼吸驟停所導致的缺氧,二氧化碳瀦留及酸中毒,電解質紊亂尚未糾正,機體各重要臟器細胞損傷后其功能尚未恢復,經常會在自主循環恢復后出現心血管功能和血流動力學等方面的紊亂,常出現休克,心律失常,腦水腫,腎功能不全及繼發感染等併發症。

● 1.心肺腦復甦

● 心肺腦復甦(CPR)是針對心臟驟停而採取的儘快建立有效循環,提高心輸出量的一系列措施。心臟停搏時間越長,全身組織(特別是腦組織)經受缺氧的損害越嚴重,維持生命的可能性就越小。因此,心臟驟停搶救成功的關鍵是開始搶救時間的早晚。

● 整個復甦搶救過程大致可以分為3個階段:一是基本的生命支持;二是進一步的支持生命活動,爭取恢復心跳;三是復甦后處理。無論何種原因引起的心臟驟停,其處理原則大致相同,首要任務是儘快建立有效循環,保持呼吸道通暢,提高心輸出量,給予有效的生命支持。在現場一般可先按照Gordon等提出的A、B、C、D方案進行搶救。即呼吸道(airway,A)保持通暢,進行人工呼吸(breathing,B),人工循環(circulation,C),在建立有效循環和人工呼吸的基礎上,再轉院或確定進一步治療(definite treatment,D),處理心臟復跳后的各種後遺症及原發病。心臟驟停的復甦處理大致可分為3期:

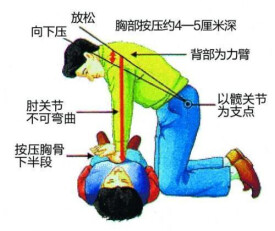

● (1)第1期 給予基本的生命支持:①胸外心臟按壓法:是現場搶救最基本的首選方法,必須立即進行,且效果良好,是心臟復甦關鍵措施之一;②心前區捶擊(拳擊):目前認為心前區捶擊不宜常規列為心臟復甦的第一項措施。③人工呼吸:現場搶救最簡便的方法是口對口吹氣或口對鼻吹氣,在施行前首先要保持呼吸道通暢,患者仰卧,雙肩墊高,解松衣領及褲帶,挖出口中污物、義齒及嘔吐物。然後術者用一手托起患者下頜使其頭部後仰,另一手捏緊患者鼻孔,深吸一口氣,緊貼患者口部用力吹入,使患者胸廓擴張;吹畢立即鬆開鼻孔,讓患者胸廓及肺部自行回縮而將氣排出,如此反覆進行,口對口或口對鼻吹氣的主要缺點是可能引起胃擴張,避免的方法是在吹氣時用手在患者上腹部中度加壓,或預先插入食管阻塞器,以免將氣吹入胃內。一旦有關人員到達現場,應即作氣管插管加壓給氧,必要時施行氣管切開術;④胸內心臟按壓:近年來胸內心臟按壓術又重新被重視,通過胸內心臟按壓與胸外按壓的對照,前者效果確切,心排血量增加程度和心、腦血液灌注量均優於後者,且較少遺留神經系統後遺症。

● (2)第2期 進一步的支持生命活動,恢復自動心跳。在基本生命支持基礎上,還必須進行決定性診治,概括起來可稱為3D,即明確診斷(diagnosis)、除顫(defibrillation)和藥物(drug)治療。

● (3)第3期 復甦后的處理。由於心臟驟停可引起腦、心、腎等重要臟器的嚴重損傷,因此,治療原發病,維持有效循環和呼吸功能,防止再度發生心臟驟停,糾正酸中毒及電解質紊亂,防治腦水腫和急性腎功能衰竭以及防止繼發感染和加強護理是處理的重點。

● 2.心臟驟停高危患者

● 包括心臟驟停復甦的患者,預防發生心臟驟停,可進行以下預防措施:

● (1)藥物治療 長期使用抗心律失常藥物的患者猝死發生率未見顯著降低,主要原因在於不正確地選用藥物和抗心律失常藥物的致心律失常作用。目前多數學者認為器質性心臟病患者伴4級以上室性期前收縮時應積極治療,最好根據電生理藥物試驗結果合理選用藥物。①β受體阻滯葯:為第Ⅱ類藥物,長期應用該葯可減少心絞痛發作,增強患者體力,降低抬高的ST段,減少心肌梗死早期的心律失常並縮小梗死範圍,減少猝死。此外,可降低高血壓和擴張型心肌病的猝死發生率。但有心力衰竭和低血壓患者禁忌長期使用。②利多卡因:為ⅠB類葯,對急性心肌梗死早期防治猝死有意義。③普羅帕酮(心律平):為ⅠC類藥物,對室性心律失常有較好療效。④胺碘酮:為第Ⅲ類藥物。若用一般的抗心律失常葯不能抑制患者的心律失常,應考慮胺碘酮治療。此葯亦有強的致心律失常作用,故應謹慎用藥。

● (2)非藥物治療 藥物治療室速無效,不能控制複發又危及生命屬猝死高危者宜選用非藥物治療。①手術治療:精確標測室速起源點,進行室速灶或室壁瘤的切除,或室速灶心內膜全部或部分環切等手術治療。先天性多形性室速伴長QT間期綜合征,藥物治療暈厥不能控制時可進行高位左胸交感神經節(胸1~5)切除,術后可明顯降低死亡率。②消融治療:對頑固性室速可用直流電、射頻及化學等方法。③植入埋藏式自動心臟除顫器:原理是當發生室性心動過速或室顫時,植入的自動心臟除顫器的電極可根據感知的心電,發生25J的電能進行電復律。應用該項自動心臟除顫器后,心臟猝死率有所下降,目前的安置技術也由原先的開胸手術改為經靜脈置放電極,無關電極置入心前皮下。持續性室速發作先用猝發脈衝或連續遞減性刺激使其終止,如無效則發作低能量復律。室顫時則發放高能除顫脈衝,除顫后如出現心臟停搏或緩慢自搏心律,則發放脈衝維持正常心率,故此為理想的糾律器,但目前該項儀器尚在使用早期。

● 3.終止復甦的指征

● 對於原無心臟病的心臟驟停(如溺水、電擊、創傷等)的患者,應千方百計儘力搶救,其復甦成功率相對較高。相反,原有嚴重心臟病或疾病晚期的患者,其復甦成功率較低,也應實事求是。一般認為,若已出現腦死亡,如完全而持續意識喪失,瞳孔散大、固定,對光和角膜反射消失達20min以上,腦電圖電活動消失;或心搏停止30分鐘以上,或經積極心肺復甦處理半小時仍不能復跳者,可考慮終止復甦。