大事件

早年就讀於金華中學、之江大學。

民國4年(1915年)1月,赴日本留學,先後在東洋大學、早稻田大學、中央大學等校學習文學、哲學、法律等並閱讀馬克思主義書籍。

民國8年(1919年)5月回國;同年6月,任杭州浙江省立第一師範學校國文教員。1920年12月起,負責《新青年》的編輯工作。

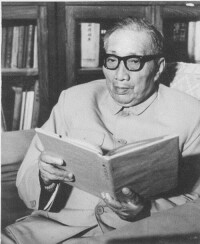

年輕時期的陳望道

民國9年(1920年)5月,與陳獨秀等在上海組織

馬克思主義研究會,並參與社會主義青年團籌建工作。同年春翻譯並出版了《共產黨宣言》第一個中文全譯本。8月加入上海

共產主義小組。民國10年脫離共產黨。1922年出版的《作文法講義》(民智書局)一書,是中國有系統地講授作文法的第一部書,在社會上產生很大影響。民國16年兼復旦大學教授,並任《民國日報》副刊《覺悟》編輯。民國17年任復旦大學中文系主任,民國20年7月離開復旦大學,從事寫作。民國22年7月,任《文學》月刊編委。

1934年,針對當時社會上出現的“文言復興”現象,與人一起發動了“

大眾語運動”。主張建立真正的“大眾語”和“大眾語文學”,並創辦《太白》半月刊,撰寫多篇文章,宣傳大眾語運動。民國26年(1937年)6月回上海,參加上海文化界救亡協會。1938年開始,他積極提倡

拉丁化新文字運動,發起成立“上海語文學會”“上海語文教育學會”,並撰文支持文字改革,積極從事語文運動。民國29年秋赴重慶,任復旦大學中文系主任,民國31年任新聞系主任、代教務長。民國35年6月,隨國立復旦大學遷回上海,解放後任復旦大學第二任校長。

上個世紀30、40年代,陳望道在上海和重慶發動了中國文法革新問題的討論。在討論中,他先後發表了《談動詞和形容詞的分別》(1938)、《“一提議”和“炒冷飯”讀後感》(1938)、《文法革新的一般問題》(1939)、《從分歧到統一》(1939)、《回東華先生的公開信》(1939)、《漫談文法學的對象以及標記能記所記意義之類》(1939)、《文法革新問題答客問》(1940)、《答覆對於中國文法革新討論的批評》(1941)、《文法的研究》(1943)等10餘篇論文。這些論文從方法論上批判了機械模仿、生搬硬套的錯誤,明確地提出了用功能觀點來研究漢語語法的見解。中華人民共和國建立以來,他仍繼續研究

語法。1955年12月,他在復旦大學設立了“語法、修辭、邏輯研究室”,並主持研究室的工作。在此期間,撰寫了《漫談“

馬氏文通”》(1958)、《對於主語賓語問題討論的兩點意見》(1956)等論文。

陳望道塑像

1949年之後,他積極支持文字改革和推廣普通話工作,為我國語言學的現代化、規範化、科學化作出了貢獻。他在修辭學研究方面的貢獻集中體現在《修辭學發凡》(大江書鋪,1932年)一書中。其中對漢語文中的修辭方式作了系統而詳盡的分析、歸納,對修辭格式作了全面的概括(分為38格),首先提出“

消極修辭”和“積極修辭”兩大分野的說法。該書創立了我國第一個科學的修辭學體系,開創了修辭研究的新境界,是我國第一本系統的修辭學著作。

1949年9月,任中國人民政治協商會議特邀代表;同年10月,任復旦大學文學院院長、主任委員。1950年任華東軍政委員會文化教育委員會副主任兼文化部部長。1953年任華東行政委員會委員。1954年任第一屆全國人民代表大會代表。1955年3月,任上海市人民委員會委員;同年5月,任中國科學院

哲學社會科學學部委員,上海市哲學社會科學聯合會主席,並任第二、三、四屆全國人民代表大會代表,

第四屆全國人民代表大會常務委員會委員,第三、四屆全國政治協商會議常務委員會委員,上海市政協副主席,民盟中央副主席,民盟上海市主任委員等職。1957年重新加入共產黨。1961年後,任修訂《辭海》總主編。著有《標點之革新》等。專著《修辭學發凡》在建立中國現代修辭學體系方面具有傑出的貢獻。

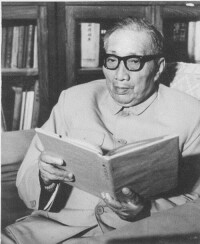

陳望道先生

1977年,他在病榻上完成了他最後一部著作《文法簡論》(1978)的定稿工作。這本書共分7章,其中不少地方是上個世紀30年代末40年代初一些見解的進一步發揮。書中對詞類問題用了較多的筆墨,既講了詞類區分的依據,又講了漢語的詞類系統。他把漢語的實詞分為體詞、用詞、點詞、副詞 4大類。體詞包括名詞、代詞;用詞包括動詞、形容詞、斷詞、衡詞;點詞包括數詞、指詞;加上副詞,合為9類。虛詞包括介詞、連詞、助詞3類。在實詞、虛詞之外另立感詞一類,共計13類。句法部分講得比較簡單,他把複合謂語分為並列、順遞、接合、提帶4種。這本書是他繼《修辭學發凡》之後又一部重要的學術著作。

此外,他還有許多篇論文。他的論著均已收入四卷本《陳望道文集》中或依專題而分別收入《陳望道語文論集》、《陳望道修辭論集》等當中。陳望道曾任復旦大學、上海大學(指1922-1927年間辦學的老上海大學)、

國立安徽大學、廣西大學、中山大學等高校教授。

1977年10月29日,陳望道因肺部感染不幸逝世,享年86歲。1980年1月23日,

中共上海市委組織部根據黨中央的指示精神,在上海市革命公墓隆重舉行了為陳望道同志骨灰盒覆蓋黨旗儀式。

陳望道

1891年 陳望道出生在浙江義烏

分水塘村—個中農家庭。先後就讀於義烏綉湖書院、金華中學、浙江之江大學。1915年赴日本留學,先後在早稻田大學、東洋大學、中央大學學習文學、哲學、法律,獲中央大學法學士學位。

1919年五四運動爆發后,陳望道返回祖國。那年6月,他任教於杭州浙江第一師範學校教授語文課,與進步師生一起積極投身於五四新文化運動,反對舊道德、舊文學,提倡新道德、新文學。不久,即遭到迫害,被強扣上“非孝、廢孔、共產、公妻”的罪名。反動當局責令校長

經亨頤將他革職查辦。此令受到一師校長和全校師生的堅決反對。反動當局隨即出動警察包圍學校,從而釀成了著名的浙江“一師風潮”。這一風潮得到全國聲援,最終迫使反動當局收回成命。

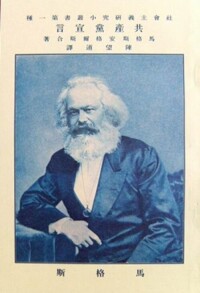

在這次風潮中,陳望道通過革命烈火的磨鍊受到深刻的教育。他進一步認識到,改良是無濟於事的,必須對舊制度進行根本的改革。為了傳播真理,他於1919年底毅然返回故鄉義烏分水塘村,著手翻譯馬克思、恩格斯合著的《共產黨宣言》。基於堅定的信念,他在家宅旁一間破陋的柴屋裡,克服寒冷等多種困難,夜以繼日地忙於翻譯。1920年4月下旬,《共產黨宣言》一書譯稿終於完成,經過陳獨秀、

李漢俊校閱后,於8月,《共產黨宣言》中譯本由上海社會主義研究會列為社會主義研究小叢書的第一種中文全譯本正式出版。初版的千餘冊立即銷售一空,又應讀者要求於同年9月重版。1921年9月,中國共產黨在上海成立了人民出版社決定重印《共產黨宣言》,至1926年5月,此書已相繼印行17版,足見其流傳之廣和受讀者歡迎的程度。

陳望道

陳望道的 《共產黨宣言》中譯本對當時傳播馬克思主義影響巨大。毛澤東同志1936年曾對斯諾說過:“有二本書特別深刻地銘記在我心中,建立起我對馬克思主義的信仰……這二本書是:《共產黨宣言》,陳望道譯,這是用中文出的第一本馬克思主義的書……”魯迅先生也稱讚陳望道說:“現在大家都在議論什麼‘過激主義’來了,但就沒有人切切實實地把這個‘主義’真正介紹到國內來,其實這倒是當前最緊要的工作。望道在杭州大鬧了一陣之後,這次埋頭苦幹,把這本書譯出來,對中國做了一件好事。”陳望道除翻譯《共產黨宣言》外,於1919年至1921年間還翻譯和介紹了《空想的和科學的社會主義》等書,為傳播真理作出重大貢獻。

1920年4月底,陳望道應陳獨秀之邀,到上海參加《新青年》雜誌的編輯工作。年底陳獨秀赴廣東,陳望道遂主持《新青年》的編輯。《新青年》雜誌是陳獨秀於1915年創辦的,五四運動后,由一個

激進民主主義刊物轉變為宣傳馬克思主義的刊物。陳望道主持《新青年》的編輯工作后,使它成為宣傳馬克思主義的重要陣地,不僅譯介了大量的革命論著,還開闢了《俄羅斯研究》專欄,介紹蘇維埃俄國的變化和成就,影響很大。

1920年8月,中國第—個“馬克思主義研究會”(亦稱共產主義小組)在上海正式成立。書記為陳獨秀。參加的成員有陳望道、李漢進、李達等。上海共產主義小組成立后,陳望道積極參與並做了許多工作,諸如社會主義青年團的籌建、共產主義小組出版的內部理論刊物《共產黨》月刊的創刊等。陳望道還一度擔任勞工部長,曾幫助籌建上海機器工會、印刷工會、紡織和郵電工會等,為積極組織和發動工人運動作出了重要的貢獻。

繼上海共產主義小組成立后,全國各地的共產主義小組隨之紛紛建立,促使工人運動蓬勃發展,馬克思主義思想深入人心。1921年7月23日,

中國共產黨第一次全國代表大會在上海召開,這是共產黨正式誕生的標誌。陳望道身為中國共產黨最早的五名黨員之一,為籌備一大召開出了大力,同時也被推選為上海地區出席一大的代表。但由於對陳獨秀家長制領導作風不滿,以及陳獨秀根據不確實的事實,作出有損於他名譽的行為,陳望道憤而提出脫離組織的請求,因而未能參加中國共產黨的第—次代表大會。陳望道雖然沒有出席黨的—大,但當時也沒有脫離黨的組織。他正式離開黨的組織,是在黨的三大召開以後。一大召開后,中國共產黨中央局要求上海、廣東等地建立區執行委員會。不久,上海成立了中共上海地方委員會,陳望道任第一任書記,積極為中國共產黨做了許多工作。但陳望道擔任中國共產黨上海地方委員會書記為時不長、約在1922年下半年正式提出辭呈。

1923年8月5日,上海地方兼區執行委員會召開第六次會議,中央委員毛澤東代表中央出席指導。在會上,毛澤東曾代表中央建議:對邵力子、

沈玄廬、陳望道的態度應緩和,勸他們取消退出黨的意思;還建議把他們“編入小組”。中央這一建議,是針對上海的一些青年黨員因不了解陳望道等人要退黨的緣由,背後對他們很有過不滿意的議論而發的。黨組織還指定

沈雁冰去對三人勸說。沈雁冰回憶說:“黨組織又決定派我去向陳、邵解釋,請他們不要退出黨,結果邵同意,陳卻不願。他對我說:“你和我多年交情,你知道我的為人。我既是反對陳獨秀的家長作風而要退黨,陳獨秀的家長作風依然如故,我如何又取消退黨呢?我信仰共產主義終身不變,願為共產主義事業貢獻我的力量。我在黨外為黨效勞也許比黨內更方便。”

陳望道塑像

從這以後,陳望道雖然暫時離開黨的組織,但對黨組織所交予的各項任務,仍一如既往堅韌不拔地努力去完成,從不顧及環境多麼險峻,道路多麼艱辛。

陳望道於1923年秋天到1927年在上海大學任中文系主任、教務長、代理校務主任等職。上海大學成立於1922年10月,實際上是中國共產黨直接創辦的學校,為宣傳共產黨的思想和方針服務。在黨的領導下,他率領全校師生投入反帝反封建的鬥爭。上海大學成為共產黨進行革命活動的重要場所。上大師生不僅參加廠1925年的“五卅”運動,而且在上海工人第三次武裝起義中,組織了行動委員會,與工人一起並肩戰鬥。

1931年九一八事變后,全國各階層人民掀起了抗日民主運動的浪潮。陳望道在抗日救亡運動中始終走在前列。1932年1月17日,由陳望道等35人發起組織成立了中國著作者協會。該協會的綱領是:“爭取自由,反抗壓迫,保障生活,反帝反封建反法西斯,以集團的力量促進文化事業的發展。”1932年“一·二八”事變后,上海文化界精英

茅盾、魯迅、

葉聖陶、陳望道等43人聯合發表《上海文化界告世界書》,宣告“我們堅決反對帝國主義瓜分中國的戰爭,反對強加於中國配眾的任何壓迫,反對中國政府的對日妥協,以及壓迫革命的群眾”。並集會討論組織“中國著作家抗日會”,選舉出17人組成執行委員會,陳望道被選為秘書長。他在中共地下黨組織的領導下,團結各界愛國人士,為抗日救國鬥爭作出了應有的貢獻。

1934年,國民黨加緊進行反革命文化圍剿,策動御用文人汪懋祖、許夢因等掀起“文言復興”、“尊孔讀經”的逆流。上海進步文化界人士針對這一逆流組織力量予以反擊。一向團結在魯迅周圍的陳望道出面邀請胡愈之、

夏丏尊、

葉紹鈞、

陳子展等十多位知名人士共同商議,決定發起—場“大眾語”運動。與會者輪流在《申報·自由談》發表文章,不但反對提倡文言文,對當時

白話文運動中出現的脫離群眾語言的傾向也提出批評。同時提倡白話文應進一步接近群眾的口語,“大眾語”就是“大眾說得出、聽得懂、看得明白、寫得順手”的語言,主張建立真正以群眾語言為基礎的“大眾語文學”。為了實踐大眾語運動,陳望道創辦了《太白》半月刊,先後發表了《關於大眾語文學的建設》、《大眾語論》、《這一次白話和文言的論戰》等多篇文章,對“大眾語”的性質以及如何建立“大眾語”等問題提出了不少建設性意見。不久這一討論擴及全國,主張文言復興的論調在強大的輿論反擊下銷聲匿跡。當時的“大眾語”運動儘管存在某種歷史局限,但它給復古思潮和國民黨反動的語文政策以強有力的打擊,其歷史功績是應該充分肯定的。

1937年抗日戰爭全面爆發,陳望道在中共地下黨組織的領導下,同韋愨、

鄭振鐸等人組織上海文化界抗日聯誼會,積極投身於抗日救國運動。為了動員民眾團結一致抗日,他積極提倡拉丁化新文字,開展對新文字的系統研究,於1939年7月成立了“上海新文字研究會”。陳望道在上海孤島從事文化界抗日救亡活動,屢遭汪偽特務迫害,不得已離開上海。1940年秋,他取道香港,轉赴抗日後方,回到當時遷校重慶北碚的復旦大學中文系任教。自1943年起,擔任復旦大學新聞系主任歷時八年,為我國新聞事業的創建付出了艱辛的勞動。陳望道還在重慶籌建了新聞館。新聞系成為該校民主力量最強的一個系。

抗日戰爭勝利后,1946年秋,陳望道隨復旦大學師生返回上海。回遷后的復旦大學在教育界聲譽日益提高。國民黨為了控制進步學生,派遣不少特務。陳望道積極配合中共地下黨組織,奮力支持和保護進步學生。同年,全國人民奮起抗議駐華美軍暴行,復旦師生也舉行了遊行示威。為了開展反飢餓、反迫害、反內戰的民主鬥爭的需要,成立了上海地區大專院校教授的進步組織——“大學教授聯誼會”,陳望道被選為該組織的主席。

1948年秋後,國民黨教育部策劃將復旦大學遷往台灣,結果遭到全校師生的堅決反對。復旦大學師生員工成立了應變委員會,陳望道擔任副主席,努力做好護校工作,以迎接解放。1949年4月,國民黨大肆逮捕屠殺愛國人士,陳望道被列入黑名單。復旦中共地下黨組織通知他即刻轉移。陳望道被轉移到葉波澄家中,住至5月25日,終於迎來了上海解放。

陳望道作為政治活動家,他的貢獻是卓越的;作為學者,他在學術上的成就,同樣為世所矚目。從20世紀20年代起,他就陸續撰寫了《作文法講義》《因明學》《美學概論》《修辭學發凡》等著作,亦文章學、邏輯學、美學、修辭學等多個領域均有獨到的研究。尤其是他於1932年出版的《修辭學發凡》,莫定了現代修辭學的基礎,被後人譽為里程碑式的著作。

陳望道先生夫婦

陳望道六 歲時即開始讀《大學》《中庸》《論語》。他有兩個舅舅。一個舅舅愛寫清真文章,主張文筆簡練,要求文句通順,因而希望他體會《四書》、《五經》中文筆的簡潔通達。另一個舅舅是個秀才,愛寫華麗的文章,講究文字的形色聲調美,並且愛喝酒,一喝酒,華麗的辭藻就會脫口而出,搖頭長吟,得意非凡,但卻講不出這些辭藻用得為什麼好,好在哪裡。陳望道小時候深受這兩個舅舅的影響,長大之後,學了外國修辭學,才知道兩個舅舅所愛好的是兩種不同的修辭手法,一種是消極修辭,一種是積極修辭。

陳望道1915年留學日本的早稻田大學是日本修辭學的搖籃。當時著名的修辭學家坪內逍遙和他的學生島村瀧太郎(又名島村抱月)、五十嵐力都在該校執教。坪內逍遙的《美辭論稿》,島村瀧太郎的《美辭學》《新美辭學》和五十嵐力的《修辭學講話》均為日本權威性的修辭學著作。早稻田大學校長高田早苗的《美辭學的方法》對學生也有影響。陳望道在早稻田大學雖不是主攻修辭學,但他對修辭學的興趣和知識很可能是在這時莫立了基礎。

從日本回國后,1920年9月他剛到復旦大學任教時便開設了修辭學課程,並開始撰寫《修辭學發凡》。該書最早的油印本問世於1923年。到1932年正式出版前,油印稿已先後修改印行過5次。舊稿曾由田漢、馮三昧、章鐵民、熊昌翼等先生拿去試教。《修辭學發凡》一書經過多年試教、反覆修改,使之精益求精。

陳望道之所以要研究修辭學,是為了當時社會的需要。據他自己所說:第一,當時西學東漸,有些人一味崇洋迷外,認為外國的什麼都好,中國什麼都不行。他聽到有人說中國語文沒有規則,比外國語文低一等,非常氣憤,決心駁斥這種謬論,從而決定研究修辭和文法,以探討中國語文的規則。第二,當時舊的被否定了,新的一時還未建立起來。許多學生確實不知道白話文文章該怎麼寫。有的人造句時只會寫“花是紅的”這類句式。因此向學生講授作文和修辭的規律就成了當務之急。

為了撰寫《修辭學發凡》,加深這門學科的基礎,陳望道同時還研究鄰近的相關學科,撰寫了文章學、美學、邏輯學等著作。他認為,修辭學與多門學科有著密切的聯繫。他於1921年9月26日至1922年2月13日陸續在《民國日報·覺悟》上連載了《作文法講義》,3月底正式出版成書。此書對文章的構造、體制和美質等問題進行了探討,當時影響很大。

陳望道的《美學概論》,於1926年由上海民智書局出版。該書用較多的篇幅探討了“美的材料”、“美的形式”。在“美的形式”一章中所論述的“反覆與齊一”、“對稱與均衡”、“調和與對比”,“形式原理”等論題,為後來《修辭學發凡》的辭格研究確立了美學基礎。

陳望道的《因明學》一書,於1931年由上海

世界書局出版。這是我國用白話文寫成的第一本因明學著作,其中有的內容與《修辭學發凡》中的“消極修辭”存在著一定的聯繫。

修辭學發凡

1932年 由上海大江書鋪出版的《

修辭學發凡》,提出了新的修辭理論,發前人所未發。歸納起來主要有:調整語辭說、總結“條理”與概括“系統”說、“以語言為本位”說、表達論與理解論相結合說、修辭現象發展變化說、“修辭以適應題旨情境為第一義”說等。《修辭學發凡》還創建了修辭手法“兩大分野”的新體系。它把整個修辭現象和修辭手法一分為二。凡能使語辭呈現明白、清晰情貌的,稱為消極修辭;凡能使語辭呈現生動、形象情貌的,稱為積極修辭。

陳望道撰寫《修辭學發凡》融古今中外先進方法為一爐,運用了較為科學的研究方法。他既批判地繼承古代之精華,又批判地借鑒外國的經驗,並從

漢語修辭現象的實際出發,從而構建成一個科學的修辭學理論新體系。因此,該書問世后即受到學術界的普遍重視,併產生深遠影響。

劉大白在《序》中讚譽《修辭學發凡》是我國“第一部有系統的兼顧古話文今話文的修辭學著作”,並且認為出版此書的1932年是我國學術界“最可紀念的一年”。

在該書問世后短短的六七年間,我國修辭學界第一次掀起了“修辭熱”,相繼湧現了20本左右的修辭學著作。不少修辭學著作都在扉頁中註明,在寫作過程中,《修辭學發凡》(以下簡稱《發凡》)是重要參考書。游叔有在《協大藝文》第20期(1927年)所發表的《修辭學漫談》一文中稱讚說:“能融合中西、兼該新舊,為我國修辭學專著者,其陳望道之《修辭學發凡》乎!”他還認為《發凡》具有相當的影響力,指出

楊樹達《中國修辭學》、徐梗生《修辭學教程》、

章衣萍《修辭學講話》、

郭步陶《實用修辭學》等書的問世,均為“陳望道影響之力也”。

50年代問世的一些修辭學著作,如

周振甫《通俗修辭講話》、張照侯《現代漢語修辭》、呂景先《修詞學習》、張劍聲《漢語積極修辭》等,或在辭格體例上,或在辭格分析上,都不同程度地受到《修辭學發凡》的影響。1963年出版的張弓的《現代漢語修辭學》讚揚《發凡》對修辭方式的處理“見解精確,系統清楚”。張志公在《〈修辭學發凡〉給我的教益》一文中則稱《發凡》為“具有里程碑性質的重要著作”,並說正因為讀了《發凡》,才使他認識到“修辭學是—個寬廣的,很值得探索的領域,是一門既有理論意義,又有實用意義的學問。”新加坡學者鄭子瑜於1965年在日本出版的《中國修辭學變遷》一書中說:“在中國,《修辭學發凡》是大家公認的獨一無二的權威巨著。”

陳望道不僅潛心研究修辭學,而且也重視研究文法學。他從20世紀20年代初開始研究文法,發表論文多篇。他曾於1938年在上海語文學界發動了一場關於中國文法革新的討論。這場討論從1938中起至1941年,歷時四載。其歷史背景是:“從中陰文法和兩樣文法學術接觸之後,……大多以模仿西洋文法教科書為能事……最近十年來則因中國文法的特殊事實漸漸地發現了,模仿體制已有難以應付裕如之苦。”因而討論中“總的傾向就是革新《馬氏文通》以來,中國文法不從中國語文的實際出發,一味機械模仿和照抄照搬外國文法的傳統風氣”。討論中涉及的問題有文法學的研究對象、體制、研究方法和詞類區分等。陳望道提出:“根據中國文法事實,借鏡外來新知,參照前人成說,以科學的方法,謹嚴的態度,締造中國文法體系”的建議,並先後發表了《“一提議”和“炒冷飯”讀後感》、《文法革新的一般問題》、《漫談文法學的對象以及標記能記所記意義之類》等十餘篇論文。他還明確提出應以功能的觀點來研究漢語文法,把組織功能作為區分詞類的依據。在討論過程中,陳望道還做了大量組織、協調工作,倡導從團結的願望出發,求同存異,鼓勵大家學術爭鳴。這次學術討論,為我國文法學史寫下了光輝的篇章。陳望道彙集所有討論的文章編輯出版了《中國文法革新論叢》一書,成為漢語文法史上很有價值的文獻。

新中國成立后,陳望道在政治活動和學術活動兩個方面,繼續作出重要貢獻。他歷任華東軍政委員會委員、文化教育委員會副主任兼文化部長、上海市人民政府委員,全國人民代表大會第一至四屆代表和第四屆常務委員會委員、中國人民政治協商會議第一至四屆委員和第三、四屆常務委員會委員、

民盟中央副主席、復旦大學校長、中國科學院哲學社會科學學部委員、上海市哲學社會科學聯合會主席、

上海市語文學會會長、《辭海》主編等職。

毛澤東會見陳望道

1956 年元旦,毛澤東主席在上海親切地接見了陳望道,並對他的文法修辭研究表示重視和關心,陳望道為此受到極大的鼓舞。這時他正在籌備成立復旦大學文法、修辭、邏輯研究室(后改名為語言研究室),並確定研究室的方針任務是:(1)根據學術與教育的需要,在馬克思主義指導下,進一步研究漢語的話法與修辭的理論與實際。(2)在語法修辭研究中隨時注意形式邏輯與辯證邏輯的研究與運用,以期能更快更多地認清條理、闡明規律,充實現有的科學內容,提高現有的學術水平。研究室分為語法、修辭、語言學理論三個小組,每周進行學術交流一次。陳望道為學術研究付出了艱辛的勞動,除按時出席例會外,還經常來研究室暢談他的學術見解。後來,他的這些談話內容被整理編輯成《陳望道修辭論集》。

1957年6月,根據陳望道本人的請求,經中共上海市委報請中共中央批准,由中央直接吸收他為中國共產黨黨員。至此,他又重新回到黨內,實踐了他“願為共產主義事業奮鬥終身”的誓言。陳望道重新入黨后,黨中央考慮到他的歷史情況以及當時的具體政治環境和工作需要,沒有公開他的黨員身份,直到黨的十大召開時才予以公開,並被選為十大代表。

陳望道

60年代初期,陳望道的學術思想有了較大發展,他提出了“語言研究必須中國化”的觀點,反對語言學研究中不注重漢語實際、不概括漢語事實的不良傾向。並利用一切時機在滬、杭、寧等地進行宣講。1961年他在上海語文學會作了《談談修辭學的研究》的報告,同年10月赴南京大學作了《我對研究文法、修辭的意見》的演講,1962年1月到華東師大作了《修辭學中的幾個問題》的學術講演,1964年4月到杭州大學作了《關於語言研究的建議》的學術報告。他在這一時期的系列演講,表明他對修辭學研究的對象、任務、性質、範圍、作用、態度及方法等一系列基本理論,均作出了更為明確、更為清晰的解答。這對新中國成立后修辭學理論的建設和健康發展,都起到非常重要的作用。

1960年冬,《辭海》主編舒新城逝世后,由陳望道繼任主編。他以高度負責和一絲不苟的精神,團結和組織各方面的專家學者來共同完成重新編寫任務。1962年初出版了《辭海·試行本》十六分冊;進一步修改後,於1965年出版了新《辭海·未定稿》。他還親自為該辭典題寫了書名。

正當陳望道想在學術研究中大展宏圖之時,一場政治大風暴突然降臨了。在“文化大革命”中,復旦大學語言研究室被解散,陳望道也被剝奪了工作的權利。直至1971年,陳望道以周恩來總理關於高等院校研究機構不能隨便撤銷的指示為根據,堅決要求恢復語言研究室。1972年語言研究室恢復后不久,他就發表了《論現代漢語中的單位和單位詞》、《漢語提帶複合謂語的探討》等論文,並修訂重印了《修辭學發凡》。1977年,他在病榻上完成了他一生從事文法研究的結晶——《文法簡論》的定稿工作。這本書是他在40年代發起中國文法革新討論后所建立的文法體系,集中體現了用功能研究文法的觀點,唯因限於種種條件,最後捧出來的只能是“簡論”,而不是原先計劃的“新論”。陳望道先生一生堅持不懈地從事學術研究,到《文法簡論》完稿,算是劃上了一個圓滿的句號。

新中國成立后的數十年間,陳望道在社會工作方面傾注精力最多的,就是他擔任復旦大學校長這件事了。1949年8月,陳望道被任命為復旦大學校務委員會副主任,主任委員是張志讓。由於張志讓不久即赴北京擔任最高人民法院副院長,因而未到校任職。陳望道便挑起重擔,配合軍管會做好各項工作。1952年秋季,毛澤東主席親自任命陳望道為復旦大學校長。此後,他在中國共產黨的領導下,積極貫徹黨的教育路線和各項方針政策,團結全校廣大師生員工,為把復旦大學建設成為新型大學而鞠躬盡瘁,歷時達25年之久。他是復旦大學歷史上任期最長的校長之一。

陳望道特別重視加強學校的教學和科學研究的領導。他認為—個學校不發展科學研究,教學上作就不去,培養德智體全面發展人才就會成為空話。新中國成立初期,他即在校務委員會上號召教師積極從事科學研究:“我們一定要為中國共產黨爭氣,要對文化有所創造,不能把別人的東西翻來複去地講,教師一定要從事科學研究,要進行創造性勞動,否則文化事業就不能發展,教育事業也不能發展。”1954年校慶時,陳望道在祝賀詞中寫道:“綜合大學應當廣泛地經常地結合教學,開展科學研究工作,為祖國建設服務。”從1954年開始,每年校慶節舉辦科學報告會,就是這時定下的規矩。

陳望道的一生是勇往直前獻身革命的一生,也是在學術上不斷追求、不斷創新的一生。他給世人留下了寶貴的精神財富,永遠值得我們珍惜和懷念!

陳望道

陳望道,原名參一,筆名佛突、雪帆,浙江義烏人。我國著名的思想家、教育家、社會活動家、語言文學家和文學家。是中國共產黨的創始人之一,《共產黨宣言》的第一個中文本全譯者。1923年至1927年擔任上海大學中國文學系主任、學務長、代理校務長、行政委員會主席等職。1952年至1977年為復旦大學校長,是復旦任期最長的校長之一。

1923年,陳望道受黨的委託,出任上海大學學務長,1925年後代理校長工作。他的教學風格民主空氣濃厚,學生學習活潑生動;學術研究也非常活躍,僅研究文藝的學術組織,就有春風文學會、青風文學會、湖波文藝研究會等。上海大學無論從教學內容、教學方法以及學校的管理等方面,在當時都是別具一格的。

當時,中國文學系設有古文名著選讀、詩詞、戲曲、小說、修辭學、古籍校讀法、語言學、社會心理學、倫理學、歷史哲學、科學方法論和第一、第二外語等課程。在這所大學簡陋的教室里,可以聽到當時最新湧現的文學家、社會科學家的講課。在學生眼裡,講課的都是最新的人物,他們的言論、思想、風采和才幹,給學生留下一生難忘的印象。在陳望道的主持下,上大的文學系編輯了《文學》,作為《民國日報》的文藝副刊隨報發行,先是半月刊,后改為周刊。

在陳望道領導下的上大學生,幾乎全部參加了“五卅”運動,在“五卅”運動中,上大學生起了不小的作用。上大是共產黨用來為自己培養幹部的一所學校,陳望道接受黨的委派在上大工作四年,為黨培養了許多優秀的幹部,如陽翰笙、丁玲等都是上大畢業生。

大革命失敗后,上海大學被查封,陳望道開始任復旦大學中文系主任,1931年7月,因保護左派學生,南京國民政府密令加以迫害,陳望道被迫離開復旦。新中國建立后,1952年9月,陳望道任被任命為復旦大學校長。他還擔任中國科學院哲學社會科學學部委員、國務院科學規劃委員會語言文字組副組長、上海哲學社會科學聯合會主席、民盟中央副主席等職。

耿直,是學生們對陳望道的一致評價。

1944年秋,復旦大學,新聞系新生入校,當時陳望道講授修辭學。第一節課,他走進教室,打開皮包把一堆小額鈔票放在講台上。然後,陳望道讓買了他的《修辭學發凡》的學生舉手示意,學生們疑惑不解地舉起手來。他微笑著說:“凡已買書的都上來,你們買書時,在定價中有一小部分是出版社付給我的版稅,現在我把版稅退給你們,我不收自己學生的版稅。”學生們簡直有點不相信自己的耳朵,陸續地走上講台領取退回的版稅,然後畢恭畢敬地給先生鞠上一躬。

抗戰勝利后,陳望道回到上海,他所主持的復旦大學新聞系成為全校進步力量最強的一個系,但也因此引起國民黨反動派仇視。1948年下半年,國民黨“新新聞社”分子在校門口張貼了一份致陳望道的“公開信”,其中稱:“新聞系的赤化,系主任陳望道應對此負總的責任”。面對威脅,陳望道處之泰然。上海解放前夕,國民黨特務瘋狂屠殺進步人士,他也被列入了黑名單。地下黨得知這一情況后,安排他暫時隱蔽,才躲過黎明前最黑暗時刻的大搜捕。

新中國建立后,陳望道由毛澤東親自任命為復旦大學校長,他在這個位置上從1952年一直待到他病逝的1977年,是復旦大學第二位任期最長的校長。

1952年,復旦大學與前蘇聯列寧格勒大學結成友好大學。因該大學是以城市名字命名的,有人建議要把復旦大學改為上海大學。改還是不改,一時間校園內外議論紛紛。陳望道經過深思熟慮,在一次校會上動情地說:“‘日月光華,旦復旦兮’,光華大學已經沒有了,我看復旦還是留著吧。”他還積極爭取時任上海市委書記柯慶施的支持,柯慶施最終一錘定音:“復旦改校名的事就到此為止,以後不要再提了!”

雖是資深黨員,又在學術上名望遠播,但陳望道處事始終非常低調。

陳望道與魯迅是關係密切的好友,共同主編過進步刊物《太白雜誌》。在魯迅逝世后,很多人邀請陳望道寫紀念文章,都被推辭。

陳望道帶的第一個研究生叫陳方磊,陳方磊勸過老師很多次,希望他能給後代留下些真實的文字,最後陳望道才同意提筆。陳方磊說:“望老不是在寫回憶文章,簡直是在考證歷史!”為了寫一篇《回憶魯迅先生二三事》,陳方磊在老師的要求下查了幾乎所有的《太白雜誌》,以確保一字不差。不僅如此,陳望道還曾在年輕時學過8年的武當拳,在從事地下工作時常常靠著縱身一躍的本事甩掉特務的跟蹤。

但這些,陳望道從不向人提起。

1965年,復旦大學為慶祝建校60周年,要建造邯鄲路220號校門,預算要兩萬餘元,學校卻只有一萬元的投入,為此陳望道拿出了自己積攢的稿費一萬多元,這在當時是一筆相當可觀的數目。也因為這,1991年陳望道誕辰100周年時,曾有知情的教師建議將復旦校門命名為“望道門”,以為紀念。

復旦地處上海城郊結合部,過去屬寶山縣地界。因為未劃歸市區,在那個年代不論糧油還是副食品供應都比市區差,復旦職工子女讀書、升學、就業也多有不便。身為一校之長的陳望道,為此多次向相關部門反映復旦員工的實際困難,希望能儘快解決,並提出了將復旦劃歸市區的要求。對於有近二萬名師生員工的復旦,市政府覺得十分為難,但父親還是不斷反映。直至父親彌留之際,市有關領導來華東醫院探望,問他有什麼要求時,他再次提出:“我個人沒有什麼要求,只是想為復旦說句話,請一定解決好把復旦劃歸市區的問題。”在他去世后不久,這一問題終於得到解決。

陳望道就是這樣一位即便是彌留之際,仍然心繫師生、心繫人民的共產黨人。

修辭方面

陳望道

陳望道畢 生從事文化教育和語文研究工作,是中國現代修辭學研究的開拓者和奠基人。所著《修辭學發凡》出版於1932年,全書共分12篇,分別講述修辭學的各個方面。其特色之一是引例豐富。所引用的書約250部,單篇論文約170篇,方言、白話各種文體兼收並蓄。二是歸納系統,闡釋詳明。該書在大量語言材料的基礎上,對漢語文中種種修辭方式作了系統而詳盡的分析歸納。在批判地繼承前人成果的基礎上,首先提出了“消極修辭”和“積極修辭”兩大分野的理論,進而把積極修辭分為辭格、辭趣兩種。辭格歸納為38格,每格又分若干式,對漢語文中的修辭格式作了全面的概括。陳望道是中國第一個把馬克思主義觀點、方法帶進漢語修辭領域的學者。

他在談到寫作的目的時說,該書“是想將修辭學的經界略略畫清,又將若干不切合實際的古來定見帶便指破。除了想說述當時所有的修辭現象之外,還想對於當時正在社會的保守落後方面流行的一些偏見,如復古存文,機械模仿,以及以為文言文可以修辭,白話文不能修辭,等等,進行論爭,運用修辭理論為當時的文藝運動盡一臂之力”(《1962年重印前言》)。《修辭學發凡》創立了中國第一個科學的修辭學體系,開拓了修辭研究的新境界。劉大白(1880年~1932年)在序言中指出,正如《馬氏文通》(1898年)是中國第一部系統的語法著作一樣,《修辭學發凡》是中國第一部系統的修辭學著作,“書中既引古人文章為證,並及今時通用語言,不但可以為通文者之參考印證,而且可以為初學者之津梁。”(《修辭學發凡》初版劉序)

語文改革

陳望道也是語文改革的積極主張者和實踐者。早在30年代,他就積極提倡新文字運動,並組織和領導當時上海的語文運動。他主編《

每日譯報》的《語文周刊》,經常在拉丁化新文字的理論刊物《中國語文》上發表文章,有《中國語文的演進和新文字》(1938年)、《拉丁化北音方案對讀小記》(1938年)、《中國拼音文字的演進》(1939年)、《語文運動的回顧與展望》(1940年)、《從“詞兒連寫”說到語文深入研究》(1940年)等,並編製了《

拉丁化漢字拼音表》(1938年),對語文運動的發展作出了重大的貢獻。1949年以後,他積極支持文字改革和普通話推廣工作,曾多次參加有關這些工作的專門會議。在現代漢語規範化工作中,他為確定“以北京語音為標準音、以北方話為基礎方言、以典範的白話文著作作為語法規範”的漢民族共同語的科學概念,作出了積極的貢獻。

大眾語

陳望道還發動了“大眾語運動”,於1934年先後發表了《關於大眾語文學的建設》《建立大眾語文學》《這一次文言和白話的論戰》《大眾語論》《怎樣做到大眾語的“普遍”?》《文學和大眾語》等文章,對大眾語的建立提出許多科學性、建設性的意見,促進了

文學語言的大眾化和大眾語文學的發展,同時也為拉丁化新文字運動打下了良好的基礎。為了實踐“大眾語”,他於1934年 9月創辦並主編《太白》半月刊,首創“

科學小品”新文體,開闢“掂斤簸兩”新欄目,專登匕首式的雜感,並首倡採用民間的“手頭字”。

其他方面

此外,陳望道所著的《作文法講義》(1922年),是中國有系統的講作文法的第一部書。他還是最早在刊物上提倡使用新式標點符號的學者之一。陳望道從事文化學術活動和教育工作達60年,幾乎涉獵了社會科學的各個領域,撰寫和翻譯了許多論文和著作。他的論文和著作,已由復旦大學語言研究室編成《陳望道文集》3卷(第1卷1979,第2卷1980,第3卷1981,

上海人民出版社)、《陳望道語文論集》(1980,

上海教育出版社)、《陳望道修辭論集》(1985,

安徽教育出版社)。

陳望道先生自1920年9月到復旦大學任教起,直到1977年10月29日逝世,在復旦大學這塊園地里辛勤耕耘了半個世紀。他先後擔任復旦大學中文系教授、中文系主任、新聞系主任、文學院代院長、復旦實驗中學主任、校務委員會副主任兼文學院院長、校長等職,陸續開設了修辭學、邏輯學、文法學、文藝理論、美學、新聞學等課程。他畢生熱情培養學生,並鼓勵他們走向社會,為中國人民的革命事業培養了大批優秀幹部和人才。

陳望道先生是我國共產黨的發起人和黨的早期成員之一,深深懂得幹革命需要共產黨的領導,辦教育同樣離不開黨的領導。在他主持復旦大學行政工作期間,自覺堅持黨的領導,忠誠於祖國的教育事業。

當時學校實行黨委領導下的校長分工負責制,有關辦學方針、重大決策和幹部任免,他都提交黨委集體討論然後作出決定。這就使學校在黨委的領導下,沿著正確的方向發展,並取得較大的成就。

在辦教育的過程中,陳校長堅持根據我國教育實際,制訂學校的教學制度。他擔任校長初期,就遇到了如何借鑒蘇聯經驗的問題:是不顧民族特點,一味照抄照搬呢,還是以實事求是的態度,從我國具體情況出發?

這裡舉一個小的例子,五十年代初期,我們高校曾借鑒蘇聯的辦學經驗,當然其中有不少好的地方,不過當時把他們的"六節一貫制"的作息制度也照搬過來了。一個上午學生要連上六節課,上完第四節課之後,給每個學生髮一個小麵包,接著再上兩節課。事實證明這種做法是不適合中國國情的。陳望道校長指出:"中國的午餐時間同蘇聯不一樣,兩國學生的健康素質也有差別,怎能不顧事實照搬別國的經驗呢? "後來這一做法很快被糾正過來了。

1952年院系調整后,

華東地區11所大學的有關專業調整到復旦大學。與此同時,許多著名教授專家也一起調到復旦。起初有些教授對院系調整想不通,情緒不穩定。陳望道先生針對這一實際問題,認真做好思想工作,促進教授間的團結,充分調動他們的積極性。例如為了動員外文系一位教授出來擔任系主任,他一連三次登門造訪。

對中青年知識分子,他更是愛護倍至,創造各種條件,使他們健康成長,一旦作出成績,又及時給予提拔。由於陳校長善於團結知識分子,熱情關懷他們,許多教授的思想問題逐步得到解決,安心從事教學和科研工作,並取得了一批成果。事實證明這些教授的到來,壯大了復旦大學的師資隊伍,也為後來的發展奠定了良好的基礎。

建設一個良好的學風,對於任何一所大學來說,都是必要的。為了使復旦有一個好的學風,陳校長在一些重要的場合都要談學風問題。

1963年他專門向全校師生作了學風問題的報告。陳校長指出:學風問題是一個綜合性的問題,涉及面廣,與全校一切人、一切事有關,因此要動員全校所有人都來參與學風建設。同時,他又指出:"優良學風的形成,是一個需要長時期的思想上啟發和行動上實踐的問題。但是主要是思想先行。"陳校長的報告在全校師生中引起了強烈反響。

通過這次全校範圍對學風問題的討論,大大促進了學校優良學風的建立。許多學生樹立起為人民服務的思想,堅持走又紅又專的道路。學生學業基礎紮實,畢業後分配到祖國各地,大都成了棟樑之才。

陳望道先生不僅倡導建立優良的學風,而且還身體力行,積極實踐。他堅持用馬列主義、毛澤東思想指導科學研究和教育工作,主張講究實際,反對說空話,無論是辦事還是寫文章,他都堅持科學的實事求是的態度。

他常說,評價一個人,關鍵在於看他做了些什麼,不在於聽他說了些什麼。他反對寫那種長而空的文章,強調必須注重調查研究,掌握第一手材料。他積極提倡從事創造性的研究,反對人云亦云,總之,無論在治學精神方面,還是文風方面,陳望道先生都不愧為復旦人的楷模。

陳望道先生在復旦長期從事教學工作,對科學研究也十分重視。他清楚地認識到,搞好教學,培養又紅又專的人才,是大學的一件頭等大事。但是,如果學校不同時重視和發展科學研究,教學水平就無法提高,培養高水平的人才也就成了一句空話。因此,陳校長極力倡導開展經常性的學術研究工作,並且強調學術研究中的科學態度。

為了適應文化教育、科學研究事業的需要,復旦大學自1954年1起開始舉行校慶科學討論會。通過一年一度的大型科學報告和討論,既檢閱了全校師生年來的科研成果,也有力地推動全校學術討論的開展。

這種形式,除了"文革"期間被迫停止了一段時間外,直到今天,復旦大學仍然每年都舉辦一次科學報告會,到1990年已舉行了24屆,參加的除文理科、科學技術外,還擴大到機關和管理部門。這種科學討論會,按照過去陳校長的意見,要認真貫徹黨的"百花齊放,百家爭鳴"的方針,他認為"堅持開展不同學派、不同見解的自由討論,既是繁榮科學的途徑,也是提高科學工作者的手段。實踐證明這種看法是完全正確的。

陳望道先生不僅積極提倡科學研究工作的開展,而且還身體力行,帶頭從事科學研究工作。他從事一輩子進步的語文運動,也從事了一輩子語文研究。1952年起他歷任中國科學院哲學社會科學學部委員、國務院科學規劃委員會語言組副組長、上海市語文學會會長等職。

陳望道先生的《修辭學發凡》一書曾得到毛澤東同志和海內外學者的高度評價,在市委和校黨委支持下,他在我校設立了語法、修辭、邏輯研究室(後來在改為語言研究室),由他親自主持工作,取得了一大批研究成果。1961年,陳望道先生擔任《辭海》主編的任務。經過全體編寫人員四年的辛勤勞動,《辭海》於1965年出版了。

1975年以後,他的健康狀況越來越差,但仍堅持學術研究,最後竟然在病榻上完成了《文法簡論》一書的定稿工作。

陳望道先生將畢生的精力奉獻給了我國的教育事業,可以說是"著作遍海內,桃李滿天下"。特別是他本人治學嚴謹,是值得後人紀念的。

陳望道先生與哲學的緣分,可以從早年在

日本早稻田大學、東洋大學留學時算起,當時他學的雖然是法科,但對人文類課程卻有極大的興趣,系統涉獵了哲學,特別是經過日本學者消化的西方哲學。再加上他先前在國內熟讀四書五經所打下的國學基礎,哲學功底可謂深厚。

1920年秋,先生應聘到復旦大學國文部任教。20年代初,先生研究美學、因明學、倫理學。20年代中期先後作《美學概論》和《因明學概略》。前者是我國第一部現代意義上的簡明美學著作。而後一部書則把因明學與西方的邏輯學相互參照,以說明其異同。這兩本書都是為了教學之用而寫的,其中后一本書還專門是為復旦學生學習因明學而寫的,在學生中產生了較大影響。另外,先生除翻譯了《共產黨宣言》外,還與施存統合譯蘇聯的波格達諾夫的《社會意識學大綱》,是又一部具有馬克思主義哲學色彩的譯著。受該書觀點的啟發,先生牢固確立了馬克思主義的文化觀,反對把文化當作一種休閑,當作“咖啡”、“冰激凌”或“風花雪月”,而是把其當作獲取新知和真理、追求人類自我解放的事業,其哲學立場十分鮮明。

1939年秋,先生時隔八年重返復旦,到重慶北碚的復旦大學中文系任教。1942年起任新聞系主任,直至1950年。在主持新聞系工作時,先生主張學生要“好學力行”,把“宣揚真理,改革社會”作為辦系原則。先生認為,撰寫新聞評論不僅要有膽,還要“有識”。而要做到“有識”,就必須接受哲學熏陶和邏輯學訓練,培養自身宏大的視野、清晰的思維。為此先生專門為學生開設邏輯學課程。先生強調,語法、修辭、邏輯三者密切相關,寫文章不講邏輯,以其昏昏,使人昭昭,不可能做到以理服人。而日常生活中的很多說法也有不合邏輯之處,如“物必先腐而後蟲生”,就犯了顛倒因果之誤,需要加以糾正。

“文革”後期,“批林批孔”,貶斥儒家,吹捧法家,很多曾經服膺儒家的知識分子紛紛改變立場,但先生卻批評法家“殺氣太重”,體現了哲人風骨。

先生平時表情嚴肅,言語不多,但一旦發言,總能別開生面,幽默詼諧,常常讓人捧腹。為了推動復旦招收女生,先生曾對老校長李登輝採用激將法,提議把復旦改名為“復旦男子大學”,以與北京女子大學相呼應。后老校長很快改變態度,同意招收女生。綜觀先生一生的學術和生命實踐,先生完全可以稱得上是一位知行合一、亦莊亦諧的哲人。明刊《哲壇女傑陳珪如》。

陳望道

“有三本書特別深刻地銘記在我的心中,使我樹立起對馬 克思主義的信仰。我接受馬克思主義,認為它是對歷史的正確解釋,以後,就一直沒有動搖過。這三本書是:陳望道譯的《共產黨宣言》,這是用中文出版的第一本馬克思主義的書,考茨基著的《階級鬥爭》,以及柯卡普著的《社會主義史》,到了1920年夏天,我已經在理論上和在某種程度的行動上,成為一個馬克思主義者,而且從此我也自認為是一個馬克思主義者了。”這是毛澤東在1936年回顧自己的思想轉變情況時說的。

陳望道,浙江義烏人,1891年1月生。1915年東渡日本留學,1919年6月回國。我國早期傳播馬克思主義思想的先驅。

在經歷了聞名全國的“一師風潮”后,陳望道感到要從根本上解決中國的問題,應該從制度上進行根本改革。因此,必須有一個更高的判別準繩,便是馬克思主義。基於這一認識,他潛心研究新思潮,翻譯《共產黨宣言》。

《共產黨宣言》是馬克思、恩格斯所著國際共產主義運動第一個最重要的綱領性文獻,內容博大精深,表述文采飛揚,要翻譯這部經典著作,把這些都通過中文確切地傳達出來,是非常不容易的。《共產黨宣言》在中國雖然早有不少人作過介紹,但有的只是摘錄,有的半文不白。所以,完成一部完整的《共產黨宣言》中譯本就非常必要了。翻譯者起碼得具備三個條件:對馬克思學說有深入的了解,至少得精通一門外語,要有很高的漢語言文學的素養。這樣,才有可能把這部經典著作譯得準確無誤。

於是,陳望道擔負起了這個重任,應上海《星期評論》社的約請,依據英文本和日文本,在1920年的早春,回到故鄉——浙東的山村分水塘,開始了他的翻譯工作。

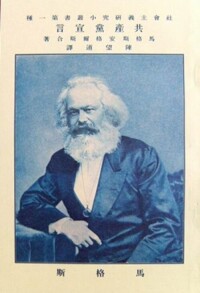

《共產黨宣言》陳望道 譯本

陳望道就住 在陳宅旁破陋不堪的柴屋中,裡面有一塊鋪板和兩條長凳,既當書桌又當床。時值早春天氣,還相當寒冷,到了夜晚,刺骨的寒風透過四壁漏牆向他襲來,凍得他手足發麻。陳望道的一日三餐和茶水等,常常由母親給他送過來。為了讓陳望道補補身子,有一次,母親特地弄來糯米,包了粽子送來給他吃,還加上一碟當地盛產的紅糖。過了一會兒,母親在屋外高聲問他,還要不要再添些紅糖,他連聲答話:“夠甜夠甜了。”待到母親進來收拾碗碟,只見他滿嘴的墨汁,不由得哈哈大笑。原來,陳望道專心致志地譯書,竟把墨汁當做紅糖蘸著吃粽子,自己卻全然不覺。就這樣,陳望道以平時譯書的五倍功夫進行翻譯,一盞昏暗的煤油燈,伴隨著他送走了無數個漫長的寒夜,迎來了黎明前絢麗的曙光。1920年4月下旬,陳望道終於在分水塘完成了《共產黨宣言》的中文翻譯工作。

陳望道簽名的《共產黨宣言》

1920年4月末,陳望道終於譯完《共產黨宣言》全文,再經陳獨秀與李漢俊二人校閱。陳獨秀想方設法給予出版。這部書的出版,還得到了共產國際維經斯基以及他的翻譯俄籍華人楊明齋的幫助。當時,共產國際派維經斯基來中國,與中國的共產主義者建立了聯繫,商討在中國發起建立共產黨的事宜。他們得知出版《共產黨宣言》遇到困難,便立即決定從帶來的共產國際的經費中抽出一部分資助出版。於是,就在上海拉斐德路成裕里12號建起了一座名叫“又新”的小型印刷廠。1920年8月,《共產黨宣言》第一個中文全譯本問世。1920年8月17日,維經斯基在給共產國際的信里講到,中國不僅成立了共產黨發起小組,而且正式出版了《共產黨宣言》。

這部譯著的初版本為豎排版,小32開;全書用3號鉛字刊印;水紅色封面,印著一張馬克思的大照片,是半身坐像;還印著幾行小字“社會主義研究小叢書《共產黨宣言》書影第一種,共產黨宣言,馬格思、安格爾斯合著,陳望道譯”。書末版權頁上還印著“一千九百二十年八月出版;印刷及發行者:社會主義研究社;定價:大洋一角”。

此書一出版,就在社會上,尤其是文化思想界引起強烈反響,受到廣泛歡迎,在上海首次出版印刷1000本,很快售盡。當即再版,9月重印,仍然旋即售罄。後來又一次一次地再版重印,到1926年5月止,已經達到了重印17版之多,成為國民黨統治時期,國內流傳最廣的一部馬克思主義經典著作。

陳望道翻譯的《共產黨宣言》,是國內出版的第一部中文本的馬克思主義經典論著,它的刊行,對馬克思主義在中國的傳播,對促進當時的先進知識分子接受共產主義,都產生了巨大影響。同時,也為中國共產黨的創建提供了思想上理論上的準備。

20世紀20年代,中國產生了共產黨,這是開天闢地的大事。陳望道參與了中國共產黨的建黨工作。

1920年5月,陳獨秀、李漢俊、李達、陳望道等人以《新青年》編輯部為中心,經常開座談會,研討中國社會的改造問題。在研討過程中,他們都覺得有組織中國共產黨的必要。於是,就先秘密組織起來。8月,上海共產主義小組在上海法租界老漁陽里2號《新青年》編輯部成立。這是中國第一個早期共產黨組織。在中共“一大”召開前,先後參加上海的共產黨早期組織的有十餘人,陳望道是其中之一。

上海共產主義小組實際上擔負起了成立中國共產黨的發起組乃至籌備組的任務。陳望道作為這個小組的負責人之一,在黨的創建中發揮了積極的作用。

《新青年》

除了參與和主持把《新青年》雜誌改組為共產主義小組的機關 刊物,陳望道還與邵力子一起把《民國日報》副刊《覺悟》變成了小組的外圍刊物;他又翻譯了《空想的和科學的社會主義》一書及《馬克思的唯物史觀》《唯物史觀的解釋》《個人主義和社會主義》等介紹宣傳馬克思主義的文章;對

梁啟超、張東蓀等人攻擊馬克思主義、鼓吹基爾特社會主義的言論進行了批判;他參加了上海共產主義小組出版的內部理論刊物《共產黨》月刊(1920年11月始)和《勞動界》(1920年8月15日起)的創刊和編輯工作——這些都是為黨的創建從思想理論上進行準備工作的一部分。

陳望道擔任共產主義小組的勞工部長,在組織工人運動方面也做了許多工作。1920年5月1日,他和陳獨秀、施存統共同發起和組織了“五一”國際勞動節的紀念大會,這是中國工人階級第一次紀念自己的節日;1921年5月1日他又參與組織了“五一”紀念活動。1920年11月、12月,他直接參與籌建上海機器工會、印刷工會及紡織、郵電工會,他到滬西工人區宣講勞工神聖和勞工聯合;他參與社會主義青年團的籌建工作,1920年8月22日社會主義青年團成立,上海共產主義小組把青年團的中央機關設在霞飛路新漁陽里6號,他是早期負責人之一;他參與上海外國語學社(共產主義的幹部學校)的活動——這些都是為黨的創建從群眾基礎和幹部培養上進行準備工作的一部分。

由於後來國民黨將《宣言》定為“禁書”,不準再版,見之即查繳,陳望道本人手中一本都未能保存。1975年1月,陳望道去

北京圖書館參觀,副館長

鮑正鵠教授取出該館珍藏的1920年9月版《

共產黨宣言》,特請譯者陳望道簽名紀念時,年已85歲高齡的陳望道才得以重見他所翻譯的《宣言》版本。

2021年1月,為隆重紀念陳望道誕辰130周年,慶祝中國共產黨成立100周年,一場以“心有所信,方能行遠,走好新時代長征路”為主題的座談會近日在復旦大學舉行。會上,電影《望道》宣布開機。