味覺

味覺

味覺是指食物在人的口腔內對味覺器官化學感受系統的刺激併產生的一種感覺。最基本的味覺有甜、酸、苦、咸、鮮五種,我們平常嘗到的各種味道,都是這五種味覺混合的結果。味覺是人體重要的生理感覺之一,在很大程度上決定著動物對飲食的選擇,使其能根據自身需要及時地補充有利於生存的營養物質。味覺在攝食調控、機體營養及代謝調節中均有重要作用。

味覺是指食物在人的口腔內對味覺器官化學感受系統的刺激併產生的一種感覺。

味覺的適宜刺激是能溶解的、有味道的物質。當味覺刺激物隨著溶液刺激到味蕾時,味蕾就將味覺刺激的化學能量轉化為神經能,然後沿舌咽神經傳至大腦中央后回,引起味覺。

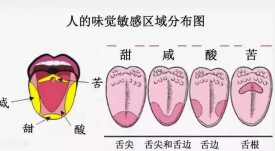

最基本的味覺有甜、酸、苦、咸四種,我們平常嘗到的各種味道,都是這四種味覺混合的結果。舌面的不同部位對這四種基本味覺刺激的感受性是不同的,舌尖對甜、舌邊前部對咸、舌邊後部對酸、舌根對苦最敏感。

味覺的感受性和機體的生理狀況也有密切的聯繫。例如,飢餓時對甜和鹹的感受性比較高,對酸和苦的感受性比較低;吃飽后就相反了,對酸和苦的感受性提高了,對甜和鹹的感受性降低了。因此餓的時候吃東西香,飽了以後吃什麼都不覺得香了。

味覺的感受性和嗅覺有密切的聯繫,在失去嗅覺的情況下,如感冒的時候,吃什麼東西都沒有味道,可見香和味是密不可分的。

A 味覺產生的過程 呈味物質刺激口腔內的味覺感受體,然後通過一個收集和傳遞信息的神經感覺系統傳導到大腦的味覺中樞,最後通過大腦的綜合神經中樞系統的分析,從而產生味覺。不同的味覺產生有不同的味覺感受體,味覺感受體與呈味物質之間的作用力也不相同。

B 味蕾 口腔內感受味覺的主要是味蕾,其次是自由神經末梢,嬰兒有10000 個味蕾,成人幾千個,味蕾數量隨年齡的增大而減少,對呈味物質的敏感性也降低。味蕾大部分分佈在舌頭表面的乳狀突起中,尤其是舌黏膜皺褶處的乳狀突起中最密集。味蕾一般有40-150 個味覺細胞構成,大約10-14 天更換一次,味覺細胞表面有許多味覺感受分子,不同物質能與不同的味覺感受分子結合而呈現不同的味道。人的味覺從呈味物質刺激到感受到滋味僅需1.5-4.0ms,比視覺13-45ms,聽覺1.27-21.5ms,觸覺2.4-8.9ms 都快。

舌前2/3味覺感受器所接受的刺激,經面神經之鼓索傳遞;舌後1/3的味覺由舌咽神經傳遞;舌後1/3的中部和軟齶,咽和會厭味覺感受器所接受的刺激由迷走神經傳遞。味覺經面神經,舌神經和迷走神經的軸突進入腦幹后終於孤束核,更換神經元,再經丘腦到達島蓋部的味覺區.

味覺的分佈主要有:舌頭中間、舌根、舌尖和舌兩側。

苦味形成的生物學機理

苦味是由含有化學物質的液體刺激引起的感覺。味覺的感受器是味蕾,味蕾呈卵圓形,主要由味細胞和支持細胞組成,味細胞頂部有微絨毛向味孔方向伸展,與唾液接觸,細胞基部有神經纖維支配。味覺的形成機理是:分佈於味蕾中味細胞頂部微絨毛上的苦味受體蛋白與溶解在液相中的苦味質結合后活化,經過細胞內信號傳導,使味覺細胞膜去極化,繼而引發神經細胞突觸后興奮,興奮性信號沿面神經、舌咽神經或迷走神經進入延髓束核,更換神經元到丘腦,最後投射到大腦中央后回最下部的味覺中樞,經過神經中樞的整合最終產生苦味感知。

呈酸生物機理

酸味是由H+刺激舌粘膜而引起的味感,AH酸中質子H+是定味劑,酸根負離子A-是助味劑,酸味物質的陰離子結構對酸味強度有影響:有機酸根A-結構上增加羥基或羧基,則親脂性減弱,酸味減弱;增加疏水性基因,有利於A-在脂膜上的吸附,酸味增強。

呈辣味機理

辣味刺激的部位在舌根部的表皮,產生一種灼痛的感覺,嚴格講屬痛覺和溫度覺,辣味物質的結構中具有起定味作用的親水基因和起助味作用的疏水基因,而且辣味物質屬於刺激性物質,可促進食慾、幫助消化。

甜味形成的生物學機理

甜通常是指那種由糖引起的令人愉快的感覺。某些蛋白質和一些其它非糖類特殊物質也會引起甜味。甜通常與連接到羰基上的醛基和酮基有關。甜味是通過多種G蛋白耦合受體來獲得的,這些感受器耦合了味蕾上存在的G蛋白味導素。

鮮味形成的機理

鮮味是一種非常可口的味道,由L-谷氨酸所誘發,鮮味受體膜外段-的結構類似於捕蠅草,由兩個球形子域構成,兩個域由3股彈性鉸鏈連接,形成一個捕蠅草樣的凹槽結構。L-谷氨酸結合與凹槽底部近鉸鏈部位。IMP則結合與凹槽開口附近。研究人員對鮮味受體的形狀進行了少許的改動,發現了一種特殊的變構效應,即IMP結合於L-谷氨酸附近的部位可以穩定VFT閉合構象,增強L-谷氨酸與味覺受體結合的程度及鮮味味覺。

閾值是指某一化合物能被人的感覺器官(味覺或嗅覺)所辨認時的最低濃度。由於人的味覺感受器(味蕾)的分佈區域及對味覺物質的感受敏感性不同,所以感覺器官對味覺化合物的感受敏感性及閾值各不相同。對於基本味覺來講,各個典型代表物的閾值一般認為是:蔗糖為0.3%(質量分數),檸檬酸為0.02%(質量分數),奎寧約16mg/kg,氯化鈉為0.2%(質量分數)。

某一呈味化合物所產生的味覺強度,還會由於其他呈味化合物存在而受到影響。如酸味和甜味之間存在著所謂“相殺”關係,二者之間的調和會使味覺強度降低並變得緩和。酸味和鹹味之間存在相乘作用,二者的調和會使味覺變得更酸及更咸。酸味和苦味之間的相互作用不大,鹹味和甜味之間存在著兩種相反的作用,當食鹽濃度約0.5%時會增加甜度,當食鹽濃度達1%時會降低甜度。

當長時間感受某一種味覺化合物的刺激后,再品嘗同一味覺的化合物,就會感到味覺強度下降,這就是味覺的疲勞,味覺疲勞的產生通常與心理有關。在神秘果中存在一種鹼性蛋白質,它可以掩蓋食品的酸味,在食用神秘果后再進食酸性食品,不僅無酸味感覺,甚至有甜味,這就是所謂的變調作用。

溫度對味覺的影響表現在閾值的變化上,感覺不同味覺所需要的最適溫度有明顯差別。甜味和酸味的最佳感覺溫度在35~50℃,鹹味在18~35℃,苦味則在10℃。呈味物質只有在溶解狀態下才能擴散至味覺感受體,進而產生味覺,因此味覺會受呈味物質所在介質的影響。介質的黏度會影響可溶性呈味物質向味感受體的擴散,介質性質會降低呈味物質的可溶性,或者抑制呈味物質的釋放、

身體患某些疾病或發生異常時,會導致失味、味覺遲鈍或變味,例如人在患黃疸病的情況下,對苦味的感覺明顯下降甚至喪失;患糖尿病時,舌頭對甜味刺激的敏感性顯著下降;若長期缺乏抗壞血酸,則對檸檬酸的敏感性明顯增加;血液中糖分升高后,會降低對甜味感覺的敏感性。這些味覺變化有些是暫時性的,有些則是永久性的。

年齡對味覺敏感性有影響。60歲以下的人群味覺敏感性沒明顯變化,而年齡超過60歲的人則對咸、酸、苦、甜四種原味的敏感性顯著降低。造成這種情況的原因一方面是隨年齡增長舌乳頭上的味蕾數目減少,另一方面是老年人自身所患的疾病也會阻礙對味覺感覺的敏感性。

①物質的結構:

味覺

②物質的水溶性:

成為物質必須有一定的水溶性才可能有一定的味感,完全不溶於水的物質是無味的,溶解度小於閾值的物質也是無味的。水溶性越高,味覺產生的越快,消失的也越快,一般呈現酸味、甜味、鹹味的物質有較大的水溶性,而呈現苦味的物質的水溶性一般。

③溫度:

一般隨溫度的升高,味覺加強,最適宜的味覺產生的溫度是10-40℃,尤其是30℃最敏感,大於或小於此溫度都將變得遲鈍。溫度對成為物質的閾值也有明顯的影響。

25℃:蔗糖0.1%,食鹽0.05%,檸檬酸0.0025%,硫酸奎寧0.0001%

0℃:蔗糖0.4%,食鹽0.25%,檸檬酸0.003%,硫酸奎寧0.0003%。

④味覺的感受部位

我們通過味蕾感受味覺,每一個味蕾包含50到150個不同味道的受體細胞,每一個味蕾都能夠感受到所有的基本味覺。所以,無論味蕾如何分佈,舌頭各個區域對於不同味覺的敏感程度都是相差無幾的。

⑤味的相互作用

兩種相同或不同的成為物質進入口腔時,會使二者上午呈味味覺都有所改變的現象,稱為味覺的相互作用。

A 味的對比現象:

指兩種或兩種以上的呈味物質,適當調配,可使某中呈味物質的味覺更加突出的現象。如在10%的蔗糖中添加0.15%氯化鈉,會使蔗糖的甜味更加突出,在醋酸心中添加一定量的氯化鈉可以使酸味更加突出,在味精中添加氯化鈉會使鮮味更加突出。

B 味的相乘作用:

指兩種具有相同味感的物質進入口腔時,其味覺強度超過兩者單獨使用的味覺強度之和,又稱為味的協同效應。甘草銨本身的甜度是蔗糖的50 倍。但與蔗糖共同使用時末期甜度可達到蔗糖的100 倍。

C 味的消殺作用:

指一種呈味物質能夠減弱另外一種呈味物質味覺強度的現象,又稱為味的拮抗作用。如蔗糖與硫酸奎寧之間的相互作用。

D 味的變調作用:

指兩種呈味物質相互影響而 導致其味感發生改變的現象。剛吃過苦味的東西,喝一口水就覺得水是甜的。刷過牙后吃酸的東西就有苦味產生。

E 味的疲勞作用:

當長期受到某中呈味物質的刺激后,就感覺刺激量或刺激強度減小的現象。

致病機理

藥物通過直接或間接途徑影響味覺感受器而導致味覺障礙,已知的途徑可能有:藥物本身的味道;通過直接的或繼發過程(例如酸通過胃食管反流)而損害味覺受體;免疫抑制和有關的後遺症(如口腔念珠菌病)的影響;紊亂的神經元衝動散播(如通過影響鈣內流,使外周神經元脫髓鞘);神經遞質功能改變;與味覺相關的更高級的感覺信息過程改變;口腔黏膜的乾燥限制了化學物質通過受體部位;抗精神病藥物可致口腔乾燥綜合征而影響味覺;改變唾液和黏液成分的產生和化學組成,雖然唾液的基本作用是提供口腔水分並起滑潤作用,但它對於緩衝酸鹼及增加可溶性化學物質到味覺受體是必需的;在藥物所致味覺功能低下的患者中,約50%的患者血清鋅濃度是降低的,其原因可能是藥物及其代謝產物與鋅形成水溶性絡合物,或某些藥物增加尿中鋅的排泄,從而導致體內鋅不足而引起味覺障礙。

預防與處理

預防應從多方面入手。首先,可改變飲食結構,多食富含鋅的食物,如牡蠣、豬血、豬肝、肉類、芝麻、松蘑、黃豆等。其次,測定血鋅濃度,如果血鋅濃度低可通過加服鋅製劑以提高血清鋅濃度。第三,如果明確了致味覺障礙的藥物,應在醫生的指導下減量使用看能否改變味覺障礙狀況,如無效則換用作用相同而致味覺障礙作用低或無此作用的藥物。

抗精神病藥物

苯妥英、苯二氮卓類、鋰鹽

鎮靜催眠葯

三唑侖、氟硝西泮、氟西泮、佐匹克隆

抗震顫麻痹葯

賽利吉林(優麥克斯)、左旋多巴等

抗微生物葯

阿莫西林、甲硝唑、替硝唑、地紅黴素、克林黴素、阿奇黴素、諾氟沙星、環丙沙星、氧氟沙星等

抗真菌葯

特比萘芬、伊康唑、氟康唑、灰黃黴素等

抗病毒藥

無環鳥苷;抗HIV核苷類藥物,如齊多夫定等;蛋白酶抑製藥,印地那韋等

消炎鎮痛葯

降糖葯

抗高血壓葯

抗高血脂藥物

他汀類,如辛伐他汀;普羅布考

抗心律失常葯

利尿葯

速尿、乙醯唑胺

平喘葯

異丙托溴胺

抗潰瘍葯

奧美拉唑;鉍劑,如枸櫞酸鉍鉀

甲高用藥

磺脲嘧啶類,如甲巰咪唑、丙硫氧嘧啶

甲低用藥

碘化鉀(長期服用:口中金屬味),碘化油膠丸(中毒癥狀:口內銅腥味)

抗類風濕葯

D-青黴胺

抗高尿酸血症葯

秋水仙鹼

抗癌藥

維生素

Vit D2、D3(中毒早期癥狀:口內有金屬味等)

重金屬及其製劑

砷、汞、鉛(中毒癥狀:口內金屬味)

消毒劑

高錳酸鉀(中毒癥狀:口內金屬味)

另外,氨硫脲抗結核葯和山梨醇鐵注射液也可能引起口中的味覺改變(金屬味)

味覺的感受器是味蕾,主要分佈在舌表面和舌緣,口腔和咽部黏膜的表面也有散在分佈。人的味蕾總數約有8萬個。兒童味蕾較多。老年時因萎縮而減少。味蕾是由味覺細胞組成的,其上表達味覺受體,可檢測和辨別各種味道。根據這些細胞的功能將其分為3種:支持細胞,受體細胞和基細胞。支持細胞頂端有微絨毛,可分泌物質進入味蕾的內腔。基細胞系由周圍的上皮細胞內向遷移所形成,它轉而分化為新的感受器。味感受器既是神經細胞,又是上皮細胞,可以再生,其上有微絨毛,稱為味毛,伸入腔內,在舌表面的水溶性物質能通過味孔擴散至味蕾的內腔,與感受器微絨毛的膜相接觸,引起感受器興奮。味覺細胞無軸突,而其周圍繞有感覺神經末梢,兩者之間形成軸突聯繫,後者被味覺細胞釋放的遞質所激活,產生神經衝動,傳入中樞,引起味覺。

不同部位的味蕾對不同味刺激的敏感度不同,一般舌尖對甜味比較敏感,舌兩側對酸味比較敏感,舌兩側前部對鹹味比較敏感,而軟齶和舌根部則對苦味敏感。味覺的敏感度常受食物或刺激物本身溫度的影響,在20℃~30℃之間,味覺的敏感度最高。另外,味覺的辨別能力也受血液化學成分的影響,例如,腎上腺皮質功能低下的人,由於血液中低鈉而喜食鹹味食物。因此,味覺的功能不僅在於辨別不同的味道,而且與營養物質的攝取和機體內環境穩定的調節也有關係。

味覺是一種快適應感受器,長時間受某種味質刺激時,對其味覺敏感度可降低,但此時對其他物質的味覺並無影響。不同物質的味道與它們的分子結構形式有關,但也有例外。通常NaCl能引起典型的鹹味,H是引起酸感的關鍵因素,有機酸的味道與它們帶負電的酸根有關,甜味覺的引起與葡萄糖的主體結構有關,而奎寧和一些有毒物的生物鹼的結構能引起典型的苦味。另外,即使是同一種味質,由於其濃度不同所產生的味覺也不相同,如0.01~0.03mol/L的食鹽溶液呈微弱的甜味,0.04mol/L呈甜鹹味,濃度大0.04mol/L時才純粹是鹹味。一般情況下,對苦味的敏感程度遠遠高於其他的味道,當苦味強烈時,可引起嘔吐或停止進食,這是一種保護性的反應。

味覺系統能感受和區分多種味道,目前認為這些味道都是由酸、甜、苦、咸、鮮5種基本味覺組成的。一般認為,不同的基本味質為不同的味覺感受器所覺察。味覺感受器電位的特點是其具有廣譜性,即通常對各種味質均有反應,只是幅度不同。5種基本味質分子在味蕾上可能存在幾種轉導途徑,通過多種轉導機制編碼味覺信息。

1.鹹味

鹹味由Na或其他一價陽離子直接通過味覺細胞頂端膜上的通道介導。這些通道靜止時開放。鹹食物中Na濃度(>100mmol/L)比唾液中高,Na單純擴散進入味覺細胞,使之去極化。鈉通道是非電壓門控通道,它由3個同源亞基組成,可被amiloride阻遏。

2.酸味

酸味由高濃度質子引起。機制之一是它們可以從被amiloride阻遏的通道進入味覺細胞,另一機制是質子使K通道關閉而去極化。除此之外,鹽和質子還可通過味孔旁細胞通路作用於細胞基底膜上相同或不同的離子通道(包括一些對amiloride不敏感的通道)。

3.甜味

此類分子通常為大分子,以高度特異性與受體結合,絕大多數此類味質與G蛋白耦聯受體相互作用而激活第二信使途徑。苦味質激活磷酸肌醇,從而觸發胞內鈣增加,導致遞質釋放。甜味質的換能可能有兩種機制:或是通過位於味覺感受器頂端膜上的非電壓依賴性鈉通道,或是通過使cAMP增高關閉位於側基膜上的電壓依賴性泄漏鉀通道。目前已克隆出一種味覺細胞特異的G蛋白——味轉導蛋白,也鑒定出多種下游作用因子。缺失味轉導蛋白的轉基因大鼠可辨別鹹味與酸味,但不能感受苦味或甜味。

4.鮮味

鮮味一般指谷氨酸鈉的味道或指一般的氨基酸味。由G蛋白耦聯的代謝型谷氨酸受體介導,這種受體在味蕾上特異表達,而在周圍的非感覺舌上皮不表達。MSG可與其結合,激活特殊的化學門控通道,產生感受器電位。

5.苦味

因為苦味與甜味的感覺都由類似的分子所激發,所以某些分子既可產生甜味也可產生苦味。甜味分子一定含有兩個極性基團,還含有一個輔助性的非極性基團,苦味分子似乎僅需一個極性基團和一個疏水基團,、大多數苦味物質也具有與甜味分子中同樣的AH/B基團及疏水基團。在特定受體部位中,AH/B單元的取向決定分子的甜味與苦味,而這些特定的受體部位則位於受體腔的平坦底部,當呈昧分子與苦味受體部位相契合時則產生苦味感;如能與奎寧甜昧部位相匹配則產生甜味感。若呈味分子的空間結構能適用上述兩種受體,就能產生苦一甜感。