戴維·霍克思

戴維·霍克思

戴維·霍克思(David Hawkes,1923.07.06~2009 .07.31),英國漢學家、紅學家。師承韋利,戰爭期間,霍克思離開牛津參軍從事文職工作,先是學日語,後來教士兵和即將開赴戰場的人學日語。他的重大成就是翻譯一百二十回的《紅樓夢》全譯本,他名之為《石頭記》,這是英語世界第一個《紅樓夢》全譯本,也是西方漢學史和翻譯界一件大事。霍克思為中國文學走向世界做出了重大貢獻。霍克思也以專研楚辭、杜詩著名,所譯《楚辭·南方之歌—中國古代詩歌選》和《杜詩初階》,為世所重。

2009年7月31日,戴維·霍克思在英國牛津去世,享年86歲。

霍克思(1923-2009)

霍克思(中)與燕卜蓀夫婦,北平,1947年

霍克思也以專研楚辭、杜詩著名,所譯《楚辭·南方之歌——中國古代詩歌選》和《杜詩初階》,為世所重。在牛津大學任職期間,他主編牛津東亞文學叢書,出版英文本的《劉志遠諸宮調》《李賀詩集》《中國漢魏晉南北朝詩集》《戰國策》《陶潛詩集》等多種。

譯介《楚辭》

霍克思與太太瓊,北京,1951年

霍克思這種嚴謹的治學態度,無疑有助於英國讀者得以更深入地了解楚辭的內容與特點。他以同樣的嚴謹,討論18篇楚辭的作者問題,並探討了屈原在漢代受崇敬的原因:“漢代的作家們崇敬他(指屈原)是因為對他們來說,他是為表達自己心愿而殉難的正人君子的典型。”

此本為《楚辭》首次西譯,註釋或詳或簡,既適合一般讀者,又適合專家和學者的口味。譯者採用聞一多等人的研究,對原文做了一些校勘。

人類演進的文化探究

霍克思師承了韋利的巫術文化研究的專長。他在1967年的第十三卷《大亞細亞》雜誌發表了一篇重要論文《女神的求索》,著重探討從楚辭向漢賦過渡的問題。其中一個重要觀點,就是認為楚辭與漢賦共有的巫術文化的內核,是兩者嬗遞最關鍵的內在機制。具體說有以下幾個方面:

第一,兩者都以巫術性的巡遊作為重要題材。他舉《九歌》的《湘君》一篇為例。《湘君》清晰地描寫巫者追求湘水女神的遊歷,只可能是在祭祀活動中,借用巫術,通過象徵性的環境布置與道具而進行的想象性巡遊。在漢賦中,如司馬相如的《上林賦》、《大人賦》、《遠遊》等,同樣寫了帝王在眾多神靈與靈物的護衛下的巡遊。這種巡遊,原是巫術法力的顯示與證明。

第二,楚辭和漢賦所反映的時空觀,都有注重空間位置而忽略時間過程的特點。《湘君》、《離騷》等,只重於列舉到達的重要地位。漢賦里,這種從東、南、西、北方位依次描述的手法更加突出。兩者共有的“依次列舉手法”是巫術常用的。

第三,兩者都體現了一定的宇宙觀。《遠遊》描述了一個環行活動的過程,最後到達環行活動的中心,即巫術法力的中心,由此祭祀活動達到高潮。在漢賦里,這種由四個方面及至中央的宇宙模式同樣表現得更為突出。

正因為這樣,原來主要流傳民間的楚辭,能夠毫不費力地演變為服務於宮廷的漢賦。顯示巫者法術力量並表明巫者與神靈同在的巡遊,轉而變成了帝王炫耀權力與威風的儀式。霍克思運用文化學和人類學方法,側重從文化背景與心理模式的角度分析兩者的必然聯繫,是頗有說服力的。他證明了,在巫術文化的共同影響下,通過想象把握空間的宇宙,是這一歷史時期文學想象共有的“原型”。

全真劇與道教文化研究

在英國對中國戲劇文學的譯介中,霍克思對元雜劇的研究尤其有特色。他撰文介紹了馬約瑟翻譯的雜劇《趙氏孤兒》及其對歐洲戲劇的影響,並對元雜劇的特殊形式——“全真劇”進行了研究。對於“全真劇”的研究這個課題較少有人論及,方法上它突出了宗教與文學的關係,處於超學科研究的前沿。具體地說,霍克思的研究,涉及元代全真劇流行對雜劇創作的影響,以及雜劇作品里曲折反映的全真教祖師的形象及有關宗教傳說的形成過程。這是霍克思運用文化學和人類學方法研究中國古代文學的另一成功實例。金、元以來,道教盛行,雜劇創作受宗教的影響,在題材上專門有一類劇作描寫神仙或真人度化凡眾的,一般稱為“神仙道化劇”。“全真劇”可謂是“神仙道化劇”中的一個特殊品種。通過有關的研究,霍克思指明了,在全真教形成併流傳的過程里,它所施加給元雜劇的影響一方面是相關的宗教題材的產生,另一方面是專門的人物形象、故事情節或術語的移入。但這種移入在一定程度上吸收或添加了傳說與神話的成分,這種現象甚至在史籍中都難以避免。

元雜劇描寫全真教祖師的作品,主要有著名劇作家馬致遠的《馬丹陽三度任風子》和楊景賢的《馬丹陽度脫劉行首》,霍克思的研究就從這兩個劇本開始。霍克思對《任風子》的研究,十分講究文本。第一,他把劇本的曲調與賓白區分開來。第二,注意不同版本的比較。他進一步比較了脈望館抄本和《元曲選》刻本賓白。兩個版本有一段基本相同的文字引起了他的注意,那是馬丹陽自敘悟道經過。霍克思引用傳記材料指出,馬丹陽的悟道歸真顯然進一步神話化了。但有關馬丹陽的三髻髮式各不相同的意義解釋,留下了歷史向傳說轉變的種種痕迹。霍克思附帶指出,甚至《陝西通志》和《周至縣誌》這樣的地方史籍,也摻入了宗教傳說的成分。在這裡,霍克思實際上揭示了人類普遍共有的“神話情結”。

2009年7月31日,英國著名漢學家、紅學家、中國古典文學名著《紅樓夢》最受認可的英譯者霍克思,在牛津去世,享年86歲。

霍克思的葬禮8月14日舉行。此前一周,其家人通過《泰晤士報》的分類廣告欄刊發了出喪公告,而遲至8月26日,方有《衛報》約翰·基廷斯(John Gittings)撰寫的整版訃聞刊出,其中包含大量生動的細節,令人感佩。

霍克思身後遺下太太瓊、三個女兒蕾切爾、薇雷蒂和卡洛琳,以及兒子喬納森。

霍克思再未回過中國。他終生思念北平——那個已消失很久的老城。“我會夢遊北京,一如50年前。”他在1998年的一次採訪中說。隨後,他一個名字又一個名字,說起了那些不斷在夢中復現的街道、城門,以及塵土飛揚的衚衕。

霍克思英文版《紅樓夢》

霍克思的譯本語言精確優美,幾乎是逐句翻譯,力圖保持原本的風味,考訂嚴密,有根有據,備受海內外紅學界和翻譯界褒獎。《泰晤士報文學增刊》發表評論說:該譯本在規模和質量上均足以同韋利翻譯的《源氏物語》相比美。譯作達到如此高的水平,當然與霍克思廣博的學識、精湛的研究分不開。

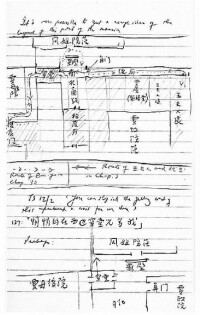

霍克思翻譯《石頭記》期間的工作筆記

霍克思自覺地意識到《紅樓夢》流傳過程中各種版本的差異性和複雜性,在選擇底本和決定文本時他最終選擇並遵循了這樣的原則:譯者“可以在不同版本之間斟酌,選擇他認為足以構成最佳故事的東西,自行組織一個特殊本子”。這樣做是因為,《紅樓夢》不同的文本間有些矛盾,已經造成了現在通行的一些版本文字和描寫上的矛盾。比如柳五兒一角,在“脂評本”第77回里據王夫人說已死去,而在高鶚本里卻又復活,且對後來的情節發展起了重大作用。不同文本之間存在的類似矛盾,確是一個難以避開而又必須解決的問題。事實上,霍克思的翻譯,是在仔細比較基礎上的有選擇的全譯。而這樣的譯法難度更高,牽涉的問題更多。由此還引發出一連串的基本問題,如小說的作者情況及其發展演變、評註者身份的確定、早期編輯者的可信程度、其版本的性質,如此等等。所有這些,霍克思都根據自己的研究結論作了相應處理。不少地方,即使對國內紅學界,也不乏參考價值。

霍克思的全譯,偶爾也有省略。如英譯本第二卷就對原書中結詩社、品戲文、集聯句等內容作了少量刪節。不過這些地方,他又附以註釋說明。譯本惟一可商榷之處是人名的翻譯。霍克思採取音譯與意譯共用的原則,但有的意譯失落了中文原有的意趣。然而這是中外譯事的共同難題,似也不便苛求。

霍克思的譯作傾向於一種“交際翻譯”。彼得·紐馬克在《翻譯的方法》一文中指出:“交際型翻譯試圖使譯文對譯語讀者產生與原文對原語讀者相同的效果。理論上,交際型翻譯只針對譯語讀者,而譯語讀者並不希望在閱讀中遇到任何晦澀難懂的地方,相反地,他們期待著譯者將國外的東西大膽地移入本族文化。”在《紅樓夢》的翻譯中,就可以看出霍譯主要以“交際”為主,很多地方譯得很傳神,譯文流暢通順,是地道的英語,但是由於他過多地注意了譯文對譯語讀者的影響,因此原文的民族色彩在譯文的某些部分顯得淺淡。

霍克思對《紅樓夢》中詩詞的翻譯也是他詩歌理論的完美實踐,在《中國詩歌與英國讀者》(Chinese Poetry and the English Reader) 一文中,從比較文學的角度,對漢語四聲、韻律、韻腳、無人稱句、文學典故以及中西詩人的品性都做了詳盡分析。他首先明確漢語的聲調在翻譯時不能傳達;韻律則是理論上可譯,實際上不能譯的漢語特徵。而另一個幾乎不能再現的特徵是漢詩的韻腳。他還指出將漢詩的對偶譯成英文,結果必然會破壞作為漢詩本質的簡潔。因為西文的文法嚴密,不如中文字句構造可自由伸縮顛倒,使兩句對仗得很工整。此外,中文詩句可以沒有虛字,而英文句子卻少不了冠詞、介詞、副詞之類。因而簡潔含蓄工整是中詩的本質。詩歌的不可譯性早已成為中外譯界流行的觀點,但霍克思的努力與成就證實了他所主張的“可譯論”。

霍克思對《紅樓夢》的研究有兩篇論文:《象徵主義小說<;紅樓夢>;》(Le Hong Jeou mong. Roman Symboliste),收入《奉獻戴密維先生:中國文學集》卷2,1974年巴黎法蘭西大學出版社出版。文章討論《紅樓夢》不同人物的特性及其有趣的象徵性。

2009年10月9日,時任中國駐英國大使傅瑩在《人民日報》發表《憶霍克思先生》一問,追思霍克思:夏末回到倫敦,突然聽到霍克思先生去世的消息,悵惘不已。霍克思是牛津大學一位中國古代文學學者,他把中國人最喜歡的古典文學作品之一《紅樓夢》(他譯成《石頭記》)翻譯成了英文,並因此而成名。霍克思第一次接觸《紅樓夢》是60多年前在牛津求學的時候,同學裘克安借書給他看。他被書中描述的大觀園悲歡離合的故事和其中揭示的多彩社會生態所深深吸引,一輩子的紅樓情緣就此結下。1970年,他下定決心把《紅樓夢》翻譯成英文,開始了10年的譯著苦旅。為了能夠專註於翻譯,他竟然辭去了牛津大學教授的職位,轟動一時,表現出巨大的奉獻精神。翻譯《紅樓夢》幾乎是不可企及的目標,不僅因為這部書滲透了中國化的語言文化精髓,也因為它包含著對人生很深的哲學感悟,而且許多思想是通過貫穿全書的上百首詩詞歌賦曲折含蓄地表現出來的。我第一次讀《紅樓夢》是在十幾歲時,後來又重溫過兩遍,始終感覺意猶未盡。對霍克思來說,他還面臨著貫通兩種截然不同的文化和生活方式的挑戰。他明知不可為而為之,聲明自己恪守的一條原則是一切都不放過,包括雙關語也要譯出來。《紅樓夢》有兩條相互聯繫的敘述主線。一條是凄美動人的愛情故事,描述出身貴族的寶玉同一群容貌美麗而命運凄婉的女子在封建制度束縛中一起成長的經歷。另一條是由盛轉衰的貴族家族史,折射出18世紀中國社會的變遷。作者曹雪芹未能完成整部作品,為後人留下了很多無法破解的懸案,至今為學術界所關注和爭論,還由此派生出“紅學”這個研究領域。霍克思的譯著實現了自己的目標。他對中國古典文字的精通,對英文音韻修辭的把握,加之辛勤不輟的努力,使他得以跨越文化的界線,將這部18世紀的巨作以其本色而同時又是容易理解的方式傳達給英文讀者。對我來說,拜讀他的英文譯作是一種享受。我尤為喜歡霍克思翻譯的開篇詩——《好了歌》。這首詩代表著全書的中心思想,但是,只有到故事結尾的時候,當生長於富貴之家的寶玉從錦衣玉食淪落到了“圍破氈”、“噎酸齏”的境地時,當他終於意識到人生的歡樂如夢一般稍縱即逝之際,全詩的含義才表露無遺。霍克思將詩譯得很到位,意、韻均佳。

霍克思已去。他將中國人民最鍾愛的古典小說以通俗易懂的方式引薦給西方讀者,為中英兩國人民架起一座文化溝通的橋樑,他的貢獻將永為世人銘記。