共找到2條詞條名為蘇門四學士的結果 展開

- 蘇軾門下四位才學出眾的文人

- 蘇門四弟子

蘇門四學士

蘇軾門下四位才學出眾的文人

都出自蘇軾門下,最先將此四人並稱加以宣傳即蘇軾本人。他說:“如黃庭堅魯直、晁補之無咎、秦觀太虛、張耒文潛之流,皆世未之知,而軾獨先知。”(《答李昭玘書》)。另,蘇門四學士又和陳師道、李廌合稱蘇門六學士。

蘇門四學士

“蘇門四學士”這一稱號只是表明這四位作家得到過蘇軾的垂青和指導,接受過他的文學影響,而並不意味著他們或他們與蘇軾可以統稱為一個文學流派。實際上四學士造詣各異,受蘇軾影響的程度有差別,文學風格也大不相同。比如黃庭堅的詩自創流派,與蘇軾並稱蘇黃;秦觀的主要成就在詞,但是他的詞卻不走蘇軾的路子,作品內容多寫抒情,亦有感傷身世之作。風調婉約清麗,辭情兼勝。

秦觀(1049-1100)字太虛,又字少游,漢族,北宋高郵(今江蘇省 高郵市)人,稱“蘇門四學士”,別號邗溝居士、淮海居士,世稱淮海先生。被尊為 婉約派一代詞宗,官至 太學博士,國史館編修。代表作品: 《鵲橋仙》《淮海集》《淮海居士長短句》;

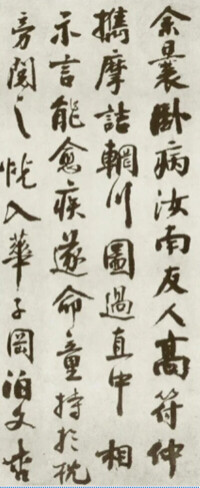

秦觀墨寶

蘇軾:“少游已矣,雖萬人何贖。”

蘇軾:“有屈、宋之才。”

王安石:“其詩清新嫵媚,鮑、謝似之。”

張炎《詞源》:“體制淡雅,氣骨不衰,清麗中不斷意脈,咀嚼無滓,久而知味。”

孫兢《竹坡老人詞序》:“蘇東坡辭勝乎辭,柳耆卿情勝乎情,辭情兼勝者,唯秦少游而已。”

張耒:“世之文章,多出於窮人,故后之為文者,喜為窮人之辭。秦子無憂為憂者之辭,殆出此耶!”

元好問《論詩絕句》評秦觀詩:“有情芍藥含春淚,無力薔薇卧晚枝。拈出退之山石句,始知是女郎詩”

李調元《雨村詞話》:“首首珠璣,為宋一代詞人之冠。”

周濟《介存需論詞雜著》曾經引用前人評語評秦詞說:“少游正以平易近人,故用力者終不能到。”

周濟《宋四家詞選》:“少游最和婉醇正,稍遜清真者,辣耳。少游意在含蓄,如花初胎,故少重筆”

樓敬思:“淮海詞風骨自高,如紅梅作花,能以韻勝,覺清真亦無此氣味也。”

馮煦:“其淡語皆有味,淺語皆有致。”

紀昀《四庫全書總目》:“而詞則情韻兼勝,在蘇黃之上。”

王國維評秦觀與周邦彥說:“少游雖作艷語,終有品格,方之美成,便有淑女與倡伎之別。”

王國維《人間詞話》:“少游詞境最為凄婉,至‘可堪孤館閉春寒,杜鵑聲里斜陽暮’,則變為凄厲矣”

馮煦評論秦觀的詞:“少游詞寄慨身世,閑雅有情思,酒邊花下,一往而深,而怨悱不亂,悄悄乎得小雅之遺。後主而後,一人而已。”

王士禎說:風流不見秦淮海,寂寞人間五百年。

善書法,小楷學鍾、王,姿媚遒勁可愛,草書有東晉風味,真、行學顏真卿。建炎四年(1130),南宋朝廷追贈秦觀為“直龍圖閣學士”。高郵文游台、秦觀讀書台、《秦郵帖》石刻、揚州雲山圖、“淮東第一觀”石刻,保存至今。

黃庭堅

黃庭堅擅文章、詩詞,尤工書法。詩風奇崛瘦硬,力擯輕俗之習,開一代風氣。早年受知於蘇軾,詩與蘇軾並稱“蘇黃”,有《豫章黃先生文集》。詞與秦觀齊名,有《山谷琴趣外篇》、龍榆生《豫章黃先生詞》。詞風流宕豪邁,較接近蘇軾,為“江西詩派”之祖。晁補之云:“魯直間作小詞固高妙,然不 是當行家語,自是著腔子唱好詩。”(見《詩人玉屑》)另有不少俚詞,不免褻諢。有《山谷詞》又名《山谷琴趣外篇》。主要墨跡有《松風閣詩》、《華嚴疏》、《經伏波神祠》、《諸上座》、《李白憶舊遊詩》、《苦筍賦》等。書論有《論近進書》、《論書》、《清河書畫舫》、《式古堂書畫匯考》著錄。黃庭堅是“蘇門四學士”之一,詩與蘇軾齊名,人稱“蘇黃”,詩風奇崛瘦硬,力擯輕俗之習。開一代風氣,為江西詩派的開山鼻祖。書法精妙,與蘇、米、蔡並稱“宋四家”。詞與秦觀齊名,藝術成就不如秦觀。晚年近蘇軾,詞風疏宕,深於感慨,豪放秀逸,時有高妙,有《山谷詞》。

同他的前輩一樣,黃庭堅對西昆體也是猛烈攻擊的。西昆詩人講究聲律、對偶、辭藻,為了在藝術上擺脫西昆詩人的影響,從歐陽修、梅堯臣開始就企圖在立意、用事、琢句、謀篇等方面作些新的探索。到北宋中葉以後,這百年以上的承平局面和新舊黨爭的風險,即使許多詩人愈來愈脫離現實;當時大量書籍的刊行,封建文化的高漲,又使他們不滿足於尋常典故的運用,而務求爭新出奇(註:歐陽修與梅堯臣書,不滿意當時人作白兔詩“皆以常娥月宮為說”,蘇軾《聚星堂雪》詩“禁體物語”,皆見當時詩人爭新出奇的風氣,到黃庭堅更變本加厲。)。這樣,他們雖努力在詩法上向杜甫、韓愈以來的詩人學習,卻未能更好地繼承杜甫、白居易以來詩家的現實主義精神。他們擺脫了西昆體的形式主義,又走上了新的形式主義道路。這就是從北宋後期逐漸形成的江西詩派。這一派詩人並不都是江西人,只因黃庭堅在這派詩人里影響特別大,所以有此稱呼。

《苕溪漁隱叢話》曾稱引黃庭堅的詩說:“隨人作計終後人。”又說:“文章最忌隨人後。”可見他在文學創作上是有開闢道路的雄心的。然而他的社會接觸面較之前輩詩人歐陽修、王安石、蘇軾都遠為狹小,長期的書齋生活與脫離現實的創作傾向使他只能選擇一條在書本知識與寫作技巧上爭勝的創作道路。他說:“詩詞高勝,要從學問中來。”(見《苕溪漁隱叢話前集》)又說:“老杜作詩,退之作文,無一字無來處;蓋後人讀書少,胡謂韓杜自作此語耳。古之能為文章者,真能陶冶萬物,雖取古人之陳言入於翰墨,如靈丹一粒,點鐵成金也。”(《答洪駒父書》)可以看出他的這種傾向。那麼怎樣取古人陳言點鐵成金呢?就是根據前人的詩意,加以變化形容,企圖推陳出新。他稱這種作法是“脫胎換骨”,是“以俗為雅,以故為新”,是“以腐朽為神奇”。比如王褒《僮約》以“離離若緣坡之竹”形容那髯奴的鬍鬚。黃庭堅《次韻王炳之惠玉版紙》詩:“王侯須若緣坡竹,哦詩清風起空谷。”進一步用空谷的清風形容王炳之那聞聲不見嘴的大鬍子,就有了新的意思。又如後人根據李延年《佳人歌》,用“傾城”、“傾國”形容美色,已近俗濫。黃庭堅《次韻劉景文登鄴王台見思》詩:“公詩如美色,未嫁已傾城。”意思就深了一層,而且符合於這些文人的雅趣。這些運用書本材料的手法,實際是總結了杜甫、韓愈以來詩人在這方面的經驗的。他同一般低能文人的慕擬、剽竊不同之處,是在材料的選擇上避免熟濫,喜歡在佛經、語錄、小說等雜書里找一些冷僻的典故,稀見的字面。在材料的運用上力求變化出奇,避免生吞活剝。為了同西昆詩人立異,他還有意造拗句,押險韻,作硬語,連向來詩人講究聲律諧協和詞彩鮮明等有成效的藝術手法也拋棄了。象下面這首詩是比較能表現他這一方面的特點的。

我詩如曹鄶,淺陋不成邦;公如大國楚,吞五湖三江。赤壁風月笛,玉堂雲霧窗;句法提一律,堅城受我降。枯松倒澗壑,波濤所舂撞;萬牛挽不前,公乃獨力扛。諸人方嗤點,渠非晁張雙;袒懷相識察,床下拜老龐。小兒未可知,客或許敦龐;誠堪婿阿巽,買紅纏酒缸。

——《子瞻詩句妙一世,乃雲效庭堅體,次韻道之》

這是他答和蘇軾的一首詩。開首四句說他的詩沒有蘇軾那樣闊大的氣象。中間十二句寫蘇軾對他的賞識,同時表現他的傲兀性格,象倒在澗壑里的枯松,波濤推不動,萬牛挽不前的。結四句說他兒子或可以同蘇軾的孫女阿巽相配,言外之意即說他的詩不能同蘇軾相比。這正是後來江西派詩人說的“打猛諢入,打猛諢出”,用一種詼諧取笑的態度表示他們的情誼。這詩從用字、琢句以至命意布局,變盡建安以來五言詩人熟習的道路。然而比之曹植贈丁儀、沈約寄范雲、杜甫贈李白等詩篇,黃庭堅雖然字敲句打,作意出奇,卻仍未能有效地表達他的真情實感。

當然,作為一個開創詩流派的藝術大匠,黃庭堅的詩並不是每篇都這樣生硬的。當他受到真情實境的激發,一定程度上擺脫了刻意好奇的習氣時,依然能夠寫出一些清新流暢的詩篇,象下面的例子。

投荒萬死鬢毛斑,生入瞿塘灧預關。未到江南先一笑,岳陽樓上對君山。

滿川風雨獨憑欄,綰結湘娥十二鬟。可惜不當湖水面,銀山堆里看青山。

——《雨中登岳陽樓望君山》

痴兒了卻公家事,快閣東西倚晚晴。落木千山天遠大,澄江一道月分明。朱弦已為佳人絕,青眼聊因美酒橫。萬里歸船弄長笛,此心吾與白鷗盟。

——《登快閣徠》

前人論宋詩,每以蘇黃並稱。蘇詩氣象闊大,如長江大河,見起濤涌,自成奇觀;黃詩氣象森嚴,如危峰千尺,拔地而起,使人望而生畏,在藝術上各自創造了不同的境界。然而黃庭堅的成就究竟不能同蘇軾相比,因為他的詩雖能屏除陳言濫調,形成一種以生新瘦硬為其特徵的風格,但仍無法掩蓋他生活內容的空虛和脫離現實的傾向。

宋詩最初形成反西昆的流派,是由於當時作者如歐陽修、蘇舜欽、梅堯臣等的面向現實,以詩配合他們的政治鬥爭,一定程度上反映了人民的意願。黃庭堅論詩說:“詩者,人之性情也,非強諫諍於庭,怨憤詬於道,怒鄰罵座之為也。”又說:“其發為訕謗侵凌,引領以承戈,披襟而受矢,以快一朝之憤者,人皆以為詩之禍,是失詩之旨,非詩之過也。”(《書王知載朐山雜詠后》)顯然,這是取消了詩歌的戰鬥作用,其結果必然要走上脫離現實、片面追求藝術技巧的道路,偏離了詩文革新運動的方向。

黃庭堅書法初以宋代周越為師,後來受到顏真卿、懷素、楊凝式等人的影響,又受到焦山《瘞鶴銘》書體的啟發,行草書形成自己的風格。黃庭堅大字行書凝練有力,結構奇特,幾乎每一字都有一些誇張的長畫,並儘力送出,形成中宮緊收、四緣發散的嶄新結字方法,對後世產生很大影響。在結構上明顯受到懷素的影響,但行筆曲折頓挫,則與懷素節奏完全不同。在他以前,圓轉、流暢是草書的基調,而黃庭堅的草書單字結構奇險,章法富有創造性,經常運用移位的方法打破單字之間的界限,使線條形成新的組合,節奏變化強烈,因此具有特殊的魅力,成為北宋書壇傑出的代表,與蘇軾成為一代書風的開拓者。後人所謂宋代書法尚意,就是針對他們在運筆、結構等方面更變古法,追求書法的意境、情趣而言的。黃庭堅與蘇軾、米芾、蔡襄等被稱為宋四家。

黃庭堅對書法藝術發表了一些重要的見解,大都散見於《山谷集》中。他反對食古不化,強調從精神上對優秀傳統的繼承,強調個性創造;注重心靈、氣質對書法創作的影響;在風格上,反對工巧,強調生拙。這些思想,都可以與他的創作相印證。

黃庭堅的書法,小字行書以《嬰香方》、《王長者墓誌稿》、《瀘南詩老史翊正墓誌稿》等為代表,書法圓轉流暢,沉靜典雅。大字行書有《黃州寒食詩卷跋》、《伏波神祠字卷》、《松風閣詩》等,都是筆畫遒勁郁拔,而神閑意穠,表現出黃書的特色。草書有《李白憶舊遊詩卷》、《諸上座帖》等,結字雄放瑰奇,筆勢飄動雋逸,在繼承懷素一派草書中,表現出黃書的獨特面貌。此外黃庭堅的書法還有《伯夷叔齊墓碑》、《狄梁公碑》、《游青原山詩》、《龍王廟記》、《題中興頌后》等。

《經伏波神祠詩》,行書墨跡,紙本,46行,每行字數不一,共477字。原跡現在日本。此詩帖,洋洋數十行,揮灑自如,筆筆精到,氣勢開張,結體舒展,范成大評“山谷晚年書法大成,如此帖毫髮無遺恨矣,心手調合,筆墨又如人意。”此帖正是一種心平氣和的境況下的經意之作,具有黃庭堅書法藝術的特點,是黃庭堅晚年的得意之作。

晁補之

元豐二年(公元1079年)進士,授澶州司戶參軍、北京國子監教授。元祐間調京,歷任秘書省正字、校書郎、後派任揚州通判,又召回秘書省等職。紹聖初,出知齊州,後來因修《神宗實錄》失實罪名,連貶應天府、亳州、信州等地。宋徽宗立,召拜吏部員外郎、禮部郎中。崇寧追貶元佑舊臣,出知河中府,徙湖、密等州,後退閑故里,嘯傲田園。晚年起知泗州。死於任所。

晁氏為北宋名門,文學世家。高祖晁迪,贈刑部侍郎。曾祖晁宗簡為尚書刑部郎中,知越州,贈特進吏部尚書。又高叔祖晁迥,宋真宗朝任翰林學士承旨、太子少傅。迥子晁宗愨官至參知政事,可謂名重一時。補之族叔晁端禮(1046—1113),字次膺。一作元禮。詞人。常與補之唱和。徽宗政和三年(1113年),進《並蒂芙蓉》詞,得徽宗稱賞,於是以承事郎為大晟府協律。“與万俟雅言(詠)齊名,按月律進詞”。(《唐宋諸賢絕妙詞選》卷七)未及供職即病逝。著有《閑適集》、《閑齋琴趣外篇》。由於世族的逐漸衰落。補之父晁端友僅做過上虞令、新城令之類小官。

補之堂弟晁沖之(生卒年不詳)字叔用。詩人。早年師事著名詩人陳師道,隱居陽翟(今河南禹縣)具茨山。為呂本中《江西詩社宗派圖》所列26人之一。其詩“專學老杜詩”。(《紫微詩話》)筆力雅健,風格高古,為劉克莊、王漁洋等詩家所稱賞。有《晁具茨先生詩集》15卷。其子晁公武(約公元1105—1180年),字子止,人稱昭德先生,是宋代著名學者、目錄學家、藏書家,所著《郡齋讀書志》,是我國最早的一部附有提要的私家藏書目錄。補之從弟晁詠之(生卒年不詳),字之道,少有異才,深受蘇軾賞識,著有文集50卷,已佚。其他,如其從叔晁端淑、從弟晁說之等,皆有文名。

晁補之少時即受到蘇軾知賞,宋神宗熙寧四年(公元1071年),晁補之19歲時(《宋史》本傳雲時年17,誤),從父遊宦杭州,觀覽錢塘風物之盛麗,山川之秀異,於是寫了《七述》一文。此時,大文學家蘇軾正做杭州通判,喜歡杭州美景,欲作杭州賦。晁補之以《七述》謁見蘇軾,蘇軾“讀之嘆曰:‘吾可以擱筆矣!’又稱其文博辯雋偉,絕人遠甚,必顯於世,由是知名”(《宋史》本傳),具體原文為“於文無所不能,博辯俊偉,絕人遠甚。”(《晁君成詩集引》)

晁補之在詩、文、詞諸方面均有所建樹,《四庫全書總目》卷一百五十四《雞肋集》提要說:“今觀其集,古文波瀾壯闊,與蘇氏父子相馳聚,諸體詩俱風骨高騫,一往逡邁,並駕於張、秦之間,亦未知孰為先後。”又卷一百九十八《晁無咎詞》提要云:“其詞神姿高秀,與軾可肩隨。”胡仔在《苕溪漁隱坐話前集》卷五十一中則特別提出:“余觀《雞肋集》,惟古樂府是共所長,辭格俊逸可喜。”

晁補之詩以古體為多,七律次之,其詩善學韓愈、歐陽修,骨力遒勁,辭格俊逸。也有失於散緩,散文化傾向較顯著。今存詞160餘首,風格與東坡詞相近,但缺乏蘇詞的曠達超妙。寫景、詠花、贈和、悼亡而外,還多寫貶謫生涯和田園風光,而綺艷語較少。有的篇章氣象雄俊,追步東坡,如《摸魚兒·東皋寓居》、《水龍吟·問春何苦匆匆》等篇,詞氣慷慨,筆如游龍,為後來名家所競效,有人認為亦是辛棄疾詞所本。晁詞時有健句豪語,如“牙帳塵昏余劍戟,翠帷月冷虛弦索”(《滿江紅·次韻吊汶陽李誠之待制》),但缺乏蘇詞的曠達超妙,而趨於凄壯沉咽。

他的詩風與耒來接近,而且以樂府詩見長。他的樂府詩具有濃郁的民歌風味,如《豆葉黃》:蒹葭蒼,豆葉黃,南村不見岡,北村十頃強。東家東滿箱,西家未上場。豆葉黃,野離離,鼠窟之,兔入畦。豕母從豚兒,豕啼豚咿咿,銜角復銜箕。豆葉黃谷又熟。翁媼衰,?糜粥。豆葉黃,葉黃不獨豆。白黍堪作酒,瓠大棗紅皺。豆葉黃,穰穰何朊朊,腰鐮獨健婦,大男往何許?官家教弓刀,要汝殺賊去。這是一幅農村的風俗畫,它畫出了農民生活的艱辛和負擔的沉重。另一首著名的長篇歌行《芳儀怨》,是寫南唐後主李煜的妹妹入宋后嫁孫某,又在宋遼戰爭中被遼聖宋所擄,封為芳儀的悲劇:“秦淮潮水鐘山樹,塞北江南易懷土”,“國亡家破一身存,薄命如雲信流傳”,辭句凄宛動人,當時曾傳誦一時。

晁補之的詞風頗能追步蘇軾。如《洞仙歌·填盧仝詞》就是效法蘇軾的《哨遍》之隱括陶潛的《歸去來辭》的。《摸魚兒·東皋寓居》則被公認為其代表作:“買陂塘,旋載楊柳,依稀淮岸湘浦。東皋嘉雨新痕漲,沙嘴鷺來鷗聚。堪愛處,最好是、一川夜月光流渚。無人獨舞。任翠幄張天,柔茵藉地,酒盡未能去。青綾被,莫憶金閨故步,儒冠曾把身識破。弓刀千騎成何事?荒了邵平瓜圃。君試覷,滿青鏡、星星鬢影今如許!功名浪語。便似得班超,封侯萬里,歸計恐遲幕。”

此詞先是描述歸來園的清麗景色,充分呈現嘯傲風月、寄興詩酒的意趣襟懷;過片轉而悔痛年輕時徒然為館閣侍臣消磨歲月,接著迭用舊典坐實儒冠誤人,一時的榮華顯赫也不足恃,總不如歸隱高蹈。證諸有關史實及他的生平,就會明白晁補之心中實在是積鬱著一股不易消解的憤懣,所以才激出“功名浪語”的反筆,質率徑直,酣暢奔瀉,以氣象的闊大見長,全然不同於傳統藝術規範的密麗婉曲。故《氣概》卷四說:“無咎詞堂廡頗大,人知辛稼軒《摸魚兒·更能消幾番風雨》一闋為後來名家所競效,其實辛詞所本,即無咎《摸魚兒·東皋寓居》之波瀾也。”此外,如《一叢花·十二叔節推以無咎生日,於此聲中為辭,依韻和答》二首,簡直同《摸魚兒》如出一轍,只不過有些句子情緒更加激切,吐屬更為率直發露,猶似骨鯁塞喉,盡出方快。這與含蓄曲幽、婉而不露的流行風格實在是背道而馳的。

當然,說晁補之屬豪放詞家,師承蘇軾,只是就其主導傾向而言,實際上,晁補之全部詞章中,傷春惜別、相思憶舊之傳統題材的作品仍占約半數之多,並頗具清新蘊藉韻味與柔麗綿邈情調,合乎詞的當行本色。如他的《引駕行·梅精瓊綻》一詞,起首說春光滿園,人卻獨自落淚,中間略事點染,歇拍便揭示出“憶年時,把羅袂”的緣由:全在舊情難忘啊!過片轉過筆意呼應,只寫了戀人留在印象最深處的一個細微動作,則她的風采便躍然可見。那艷紅的櫻桃彷彿一根基線,將今春與去春連綴起來,韻華依然,芳姿歷歷能跡,人竟一去無音訊,當時的離別實出無奈,但此情有誰知,又堪向誰人道呢!全詞用鋪敘手法,章法縝密不懈,不作大幅度跨躍搖曳,率拙間饒見渾厚氣,表現出作為駕馭長調的能力,得益於柳永處實多。

又如《鷓鴣天》,上闋先以“欲上面湖”虛似,暗示蟄居貶地的苦悶,隨之點明“還思”齊州風物景光的本旨,見出眷念摯情。下厥慨喟年華漸老去,猶自連蹇仕途,以後縱或有幸重遊舊境,只怕也沒有當時豪興了。詞中即景言情,於輕歌微吟間透出流連遲回的惆悵,雖淡淡,卻餘味繚繞不盡,全在情思的厚重真切。

晁補之畫跡

《宋史·氣文志》曾錄有晁補之《左氏春秋傳雜論》一卷、《續楚辭》二十卷、《變離騷》二十卷、《雞肋集》一百卷和《晁補之集》七十卷。這些集子在宋徽宗崇寧二年均遭禁,現存的僅有《雞肋集》七十集,其中詩賦二十三卷,散文雜著四十七卷,系補之從弟晁謙之於紹興七年編成刊行於建陽。有明晁瑮本、明嘉靖三十三年重刊宋慶元五年黃汝嘉本、明崇禎八年顧凝遠詩瘦閣依宋本重刊本、四部叢刊本。另補之間現存一百六十餘首,有明毛晉汲古閣刊《晁氏琴趣外篇》六卷本、舊鈔《雞肋集詞》一卷本、舊鈔《晁補之樂府》一卷本、清道光十年晁氏裔孫貽端刊《晁氏叢書》本、涵芬樓刊林大椿七卷本、吳昌綬煦樓影刊宋金元明本詞本,龍榆生《蘇門四學士詞·晁氏琴趣外篇》校點本等。

張耒,字文潛,號柯山,生於北宋至和元年(1054),歿於政和四年(1114),享年六十一歲。他是宋代著名的詩人,“蘇門四學士”(秦觀、黃庭堅、張耒、晁補之)中辭世最晚而受唐音影響最深的作家。因其曾擔任過起居舍人,所以人又稱其張右史;因其晚年居陳(今河南淮陽),陳地古名宛丘,所以人亦稱其宛丘先生;因其儀觀甚偉,魁梧逾常,所以人復稱其“肥仙”。

張耒祖籍亳州譙縣(今安徽省亳州市),后遷居楚州(今淮安)。他在《思淮亭記》中稱“予淮南人也,自幼至壯,習於淮而樂之。”祖父任職於福建,父親中進士后,遊宦四方,官至三司檢法官,因親老,乞請離京做吳江知縣。母親李文安。外祖父李宗易先以著作佐郎為譙縣知縣,歷官尚書屯田員外郎,知光化軍事,仕至太常少卿,以詩文名世,長於寫詩,深受當時的大詩人晏殊的賞識。正是在這樣的家庭里,張耒從小就受著正統的封建詩禮的熏陶,加之受業於“山陽學官”,少年時即表現出對文辭的靈感,“十有三歲而好為文”(《投知己書》),十七歲作《函關賦》,傳誦人口。此後,他遊學於陳州,得到當時在陳為學宮的蘇轍的厚愛。熙寧四年(1071),蘇軾出任杭州通判前,來陳州與其弟話別,張耒得以謁見蘇軾,頗受青睞,自此便成為蘇氏兄弟的門下客,並在東坡引薦下,應舉姑蘇。熙寧六年(1073),即張耒二十歲時,由神宗親策為進士,王安石負責提舉,授臨淮(今安徽泗縣)主簿,開始步入仕途。熙寧八年,蘇軾在密州修“超然台”,張耒應約寫了《超然台賦》蘇軾稱他“超逸絕塵”,有秀傑之氣,“其文汪洋淡泊,有一唱三嘆之聲”(《答張文潛書》),這是他們詩文交往的開始。與此前後,張耒與秦觀、晁補之也有詩文唱和,結為知交。

熙寧六年至元豐八年(1073-1086),張耒先後在安徽、河南等地做了十多年縣尉、縣丞一類地方官,並因秩滿改官不斷,往來京洛間,為政特別辛勞。“我迂趨世拙,十載困微官”(《悼逝》),“飄然羈孤,挈其妻孥,就食四方,莫知所歸”(《上蔡侍郎書》)說的就是這段經歷。張耒為官清廉,他本想憑著他那微薄的俸祿養其親小,淡泊平生,然厄運頻頻而至,他的父母、前妻相繼謝世,家境每況愈下,經濟拮据,生活困窘。

元豐八年41085),神宗崩,年幼的哲宗登位,支持舊黨的高太后垂簾聽政,起用反變法派司馬光,蘇軾、蘇轍相繼奉調晉京。元祐元年(1086)大臣范純仁薦舉張耒參加太學學士院考試。這次被薦參加考試的還有黃庭堅、晁補之等人,由翰林學士蘇軾命題,考試結果三人同被拔擢,張耒被任為秘書省正字,其後歷任著作佐郎、秘書丞、史館檢討,直到起居舍人。元祐二年(1087)春,蘇軾主持禮部貢舉,張耒被聘為讀卷官,入試院檢點審閱舉子試卷。元祐三年(1088),秦觀被召到京師,任太學博士,校正秘書,亦入蘇軾門下。在暇日與張耒或舉酒歡宴,或同游京都名勝,詩文酬唱,作畫題跋,互相砥礪,共受蘇軾薰沐。這是他們難以忘懷的歡樂年代,也是北宋文壇上的盛事。他們“一文一詩出,人爭傳誦之,紙價為貴”。館閣八年,張耒有緣披覽國家藏書,過著“圖書堆枕旁,編簡自相依”的生活,其文翰學術也日有進益。

宋哲宗親政后,新黨得勢,竭力報復元佑舊臣,隨著蘇軾等人的被貶,蘇門弟子也受到株連。紹聖元年(1094),張耒在以直龍圖閣知潤州(今鎮江)任上,徙宣州(今宣城)}紹聖四年(1097)貶黃州(今湖北黃岡)酒稅監督,再貶復州(宋地名,在今廣西境內)監竟陵郡酒稅。元符二年(1099)起為黃州通判。宋徽宗即位,四十七歲的張耒一度內召為太常少卿,后又被啟用為兗州、潁州(今阜陽)知州,但為時都很短促。當時蘇軾自海南遷內地,張耒賦詩相慶;“今晨風日何佳哉?南極老人度嶺來。此翁身如白玉樹,已過千百大火聚。”不久,噩耗傳來,蘇軾於途中卒於常州。張耒在潁州舉哀行服,痛悼一代文豪和恩師。未想竟觸怒了上方,於崇寧元年(1102)被貶為房州(今湖北房縣)別駕,安置於黃州,這是他在短短六七年內第三次被貶到那裡,他在黃州先後共住了七八年,作為逐臣,他不得住官舍和佛寺,只能在柯山旁租屋而居。荒樹枯木,蓬蒿滿眼,自然令人惆悵莫名,但“江上魚肥春水生,江南秀色碧雲鬟”,倒也給他不少安慰。特別值得一提的是在柯山腳下,張耒與蘇軾弟子潘大臨結為緊鄰,兩人彼此安慰,相濡以沫,共守大節。據載,當時的郡守瞿汝文憐其家貧,欲為其購買一份公田,以種植豆粟蔬菜等,貼補家用,張耒敬謝不取。正是此地的哀和樂使他難以忘懷,故他自號為“柯山”。

崇寧四年(1105),秦觀的兒子自藤州(今廣西藤縣)奉父柩歸葬揚州,路過黃州時張耒臨江祭奠,他為好友的“竄身瘴海,卒仆荒陋”而痛哭失聲。淚水未乾,黃庭堅又相繼去世。崇寧五年,宋徽宗詔除一切黨禁,張耒才得任便居住。這年冬天,他自黃州經潁州,回到故鄉淮安,大約住了一年多時間。大觀年間,移居陳州,監南嶽廟,主管崇福宮。由於晚年長期賦閑,他貧病交加,《歲暮即事寄子由先生》雲,“肉似聞韻客,齋如持律徒。女寒愁粉黛,男窘補衣裾。已病葯三暴,辭貧飯一盂。長瓶卧牆角,短褐倒天吳。宵寐衾鋪鐵,晨飲火數珠。”可以想見他當時已衣食不繼,三月不知肉味了。

儘管政治環境是如此惡劣,生活是如此困窮,但詩人並沒有向腐朽的蔡京集團屈服。以聞道蘇軾自負,終生恪守不移,即使遭受打擊也不後悔,且引為人生最大的志趣。詩人就這樣堅持著,繼蘇轍和晁補之謝世之後,也在寂寞和痛苦中死去,據乾隆《山陽縣誌》載,葬於故土淮安“治北七里”。

張耒平生仕途坎坷,屢遭不幸,可他從未忘懷操寫詩文。其著作被後人多次雕版印行,名為《柯山集》、《張右史文集》、《宛丘集》等,今人李逸安、孫通海、傅信三人編輯的《張耒集》,收詩約二千三百首,散文、史論、議論近三百篇,真可謂洋洋大觀矣!其詩早年體制豐腴,音節瀏亮,東坡稱之“汪洋沖淡,有一唱三嘆之音”,晚歲落其華,趨務平易,酷肖白樂天(居易)、張文昌(籍),一時獨步吟壇;其文則雄深雅健。纖穠瑰麗,無所不有,蔚然成家。

由於他自己早年生活窮困,顛沛流離,后又屢遭貶謫,長期任地方卑官,對社會現實體察甚深,因而對勞苦百姓的關心也頗切,如在《勞歌》一詩中對那些“筋骸長彀”、“半衲遮背”的“負重民”以憐憫;在《和晁應之憫農》一詩中對那些“夜為盜賊朝受刑”的“南山壯兒”以同情等等,等等。也正因為其“哀哉天地間,生民常苦辛”(《官粟有感》)的憫農意識,才使他在政治觀點上追隨蘇軾,反對王安石的“變法”,而在實踐中則主張富國強民,改革弊政,以減輕人民負擔,這與司馬光等人純粹的因循守舊乃是有著本質區別的。與此同時,面對遼、夏對北宋的侵凌,他也積極主張開邊禦敵,建立奇功。他的《少年行》、《昭陵六馬》、《聽客話澶淵事》等無不洋溢著一股勃鬱的愛國主義精神,讀來令人感奮不已。

張耒對詩文創作亦有他自己的觀點,其核心則是以理為主,辭情翼之。“學文之端,急於明理,如知文而不務理,求文之工,世未嘗有也。夫決水於江、河、淮、海也,順道而行,滔滔汩汩,日夜不止,沖砥柱、絕呂梁,放於江湖而納之海,其舒為淪漣,鼓為波濤,激之為風飆,怒之為雷霆,蚊龍魚鱉,噴薄出沒,是水之奇變也。水之初,豈若是哉!順道而決之,因其所遇而變生焉。……江、河、淮、海之水,理達之文也,不求奇而奇至矣。”(《宋史》本傳)。又云:“文章之於人,有滿心而發,肆口而成,不待思慮而工,不待雕琢而麗者,皆天理之自然而情性之道也”(《賀方回樂府序》),一時之學者奉為至言。平心而論,強調在創作過程的發抒真情、筆隨意驅,自有其合理性的一面,而且的確也是把握了文藝創作的規律,但一味地否認構思、修飾、琢磨、錘鍊等在創作過程中的必要性,則又不免矯枉過正。作者本人的創作也正因了其自立的樊籬,因而多少顯得肌理有餘而文采不足,略嫌枯槁相。其創作成就前未及東坡(蘇軾),后不如放翁(陸遊),痼或即是。

南宋高宗即位后,下詔追贈蘇軾為資政殿學士,贈張耒集英殿修撰,誥詞說:“四人以文採風流為一時冠,學者欣慕之及繼述之”。既概述了張耒等人的影響,又肯定了其文學成就,終於使張耒等巨名昭彰,流芳千秋。