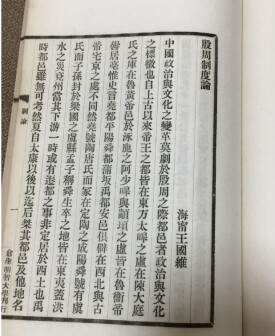

殷周制度論

王國維所著的經典論著

《殷周制度論》是王國維先生的經典論著,論述了殷周相關制度變革。

《殷周制度論》

王國維

中國政治與文化之變革,莫劇於殷、周之際。都邑者,政治與文化之標征也。自上古以來,帝王之都皆在東方。太皞之虛在陳,大庭氏之庫在魯,黃帝邑於涿鹿之阿,少皞與顓頊之虛皆在魯、衛,帝嚳居亳。惟史言堯都平陽,舜都蒲坂,禹都安邑,俱僻在西北,與古帝宅京之處不同。然堯號陶唐氏,而冢在定陶之成陽;舜號有虞氏,而子孫封於梁國之虞縣,孟子稱舜生卒之地皆在東夷。蓋洪水之災,兗州當其下游,一時或有遷都之事,非定居於西土也。禹時都邑雖無可考,然夏自太康以後,以迄后桀,其都邑及他地名之見於經典者,率在東土,與商人錯處河、濟間,蓋數百歲。商有天下,不常厥邑,而前後五遷,不出邦畿千里之內。故自五帝以來,政治文物所自出之都邑,皆在東方,惟周獨崛起西土。武王克紂之後,立武庚,置三監而去,未能撫有東土也;逮武庚之亂,始以兵力平定東方,克商踐奄,滅國五十。乃建康叔於衛,伯禽於魯,太公望於齊,召公之子於燕。其於蔡、郕、郜、雍、曹、滕、凡、蔣、邢、茅諸國,碁置於殷之畿內及其侯甸;而齊、魯、衛三國,以王室懿親,並有勛伐,居蒲姑、商、奄故地,為諸侯長;又作雒邑為東都,以臨東諸侯;而天子仍居豐、鎬者凡十一世。自五帝以來,都邑之自東方而移於西方,蓋自周始。故以族類言之,則虞、夏、皆顓頊后,殷、周皆帝嚳后,宜殷、周為親;以地理言之,則虞、夏、商皆居東土,周獨起於西方,故夏、商二代文化略同。《洪範》“九疇”,帝之所以錫禹者,而箕子傳之矣;夏之季世,若胤甲,若孔甲,若履癸,始以日為名,而殷人承之矣。文化既爾,政治亦然。周之克殷,滅國五十;又其遺民,或遷之雒邑,或分之魯、衛諸國。而殷人所伐,不過韋、顧、昆吾;且豕韋之後仍為商伯,昆吾雖亡,而已姓之國仍存於商、周之世。《書·多士》曰:“夏迪簡在王庭,有服在百僚”,當屬事實。故夏、殷間政治與文物之變革,不似殷、周間之劇烈矣。殷、周間之大變革,自其表言之,不過一姓一家之興亡與都邑之移轉;自其里言之,則舊制度廢而新制度興,舊文化廢而新文化興。又自其表言之,則古聖人之所以取天下及所以守之者,若無以異於後世之帝王;而自其里言之,則其制度文物與其立制之本意,乃出於萬世治安之大計,其心術與規模,迥非後世帝王所能夢見也。

欲觀周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大異於商者,一曰“立子立嫡”之制,由是而生宗法及喪服之制,並由是而有封建子弟之制,君天子臣諸侯之制;二曰廟數之制;三曰同姓不婚之制。此數者,皆周之所以綱紀天下。其旨則在納上下於道德,而合天子、諸侯、卿、大夫、士、庶民以成一道德之團體。周公製作之本意,實在於此。此非穿鑿附會之言也,茲篇所論,皆有事實為之根據,試略述之。

殷以前無嫡庶之制。黃帝之崩,其二子昌意、玄囂之後,代有天下。顓頊者昌意之子,帝嚳者玄囂之子也;厥後虞、夏皆顓頊后,殷、周皆帝嚳后。有天下者,但為黃帝之子孫,不必為黃帝之嫡。世動言堯、舜禪讓,湯、武征誅,若其傳天下與受天下有大不同者。然以帝系言之,堯、舜之禪天下,以舜、禹之功,然舜、禹皆顓頊后,本可以有天下者也;湯、武之代夏、商,固以其功與德,然湯、武皆帝嚳后,亦本可以有天下者也。以顓頊以來諸朝相繼之次言之,固已無嫡庶之別矣。一朝之中,其嗣位者亦然。特如商之繼統法,以弟及為主,而以子繼輔之,無弟然後傳子。自成湯至於帝辛三十帝中,以弟繼兄者凡十四帝(外丙、中壬、大庚、雍己、大戊、外壬、河亶甲、沃甲、南庚、盤庚、大辛、小乙、祖甲、庚丁);其以子繼父者,亦非兄之子,而多為弟之子(小甲、中丁、祖辛、武丁、祖庚、廩辛、武乙)。惟沃甲崩,祖辛之子祖丁立;祖丁崩,沃甲之子南庚立;南庚崩,祖丁之子陽甲立:此三事獨與商人繼統法不合。此蓋《史記·殷本紀》所謂中丁以後九世之亂,其間當有爭立之事,而不可考矣。故商人祀其先王,兄弟同禮;既先王兄弟之未立者,其禮亦同,是未嘗有嫡庶之別也。此不獨王朝之制,諸侯以下亦然。近保定南鄉出句兵三,皆有銘:其一曰“大祖日已、祖日丁、祖日乙、祖日庚、祖日丁、祖日己、祖日已”;其二曰“祖日乙、大父日癸、大父日癸、中父日癸、父日癸、父日辛、父日己”;其三曰“大兄日已、兄日戊、兄日壬、兄日癸、兄日癸、兄日丙”。此當是殷時北方侯國勒祖父兄之名於兵器以紀功者;而三世兄弟之名先後駢列,無上下貴賤之別。是故大王之立王季也,文王之舍伯邑考而立武王也,周公之繼武王而攝政稱王也,自殷制言之,皆正也(殷自武乙以後,四世傳子,又孟子謂:“以紂為兄之子,且以為君,而有微子啟、王子比干。”《呂氏春秋·當務篇》云:“紂之同母三人,其長子曰微子啟,其次曰仲衍,其次曰受德。受德乃紂也,甚少矣。紂母之生微子啟與仲衍也,尚為妾;已而為妻而生紂。紂之父,紂之母欲置微子啟以為大子,大史據法而爭之曰:‘有妻之子而不可置妾之子。’紂故為後”。《史記·殷本紀》則云:“帝乙長子為微子啟,啟母賤不得嗣;少子辛,辛母正後,故立辛為嗣。”此三說雖不同,似商末已有立嫡之制。然三說已自互異,恐即以周代之制擬之,未敢信為事實也)。舍弟傳子之法,實自周始。當武王之崩,天下未定,國賴長君;周公即相武王克殷勝紂,勛勞最高,以德以長,以歷代之制,則繼武王而自立,固其所矣。而周公乃立成王而已攝之,后又反政焉。攝政者,所以濟變也;立成王者,所以居正也。自是以後,子繼之法遂為百王不易之制矣。

由傳子之制而嫡庶之制生焉。夫舍弟而傳子者,所以息爭也。兄弟之親本不如父子,而兄之尊又不如父,故兄弟間常不免有爭位之事。特如傳弟即盡之後,則嗣立者當為兄之子歟,弟之子歟?以理論言之,自當立兄之子;以事實言之,則所立者往往為弟之子。此商人所以有中丁以後九世之亂,而周人傳子之制正為救此弊而設也。然使於諸子之中可以任擇一人而立之,而此子又可任立其欲立者,則其爭益甚,反不如商之兄弟以長幼相及者猶有次第矣。故有傳子之法,而嫡庶之法亦與之俱生。其條例,則《春秋左氏傳》之說曰:“太子死,有母弟則立之,無則立長。年鈞擇賢,義鈞則卜。”公羊家之說曰:“禮,嫡夫人無子,立右媵;右媵無子,立左媵;左媵無子,立嫡侄娣;嫡侄娣無子,立右媵侄娣;右媵侄娣無子,立左媵侄娣。質家親親,先立娣;文家尊尊,先立侄。嫡子有孫而死,質家親親,先立弟;文家尊尊,先立孫,其雙生也,質家據現在,立先生,文家據本意,立後生。”此二說中,后說尤為詳密,顧皆后儒充類之說;當立法之初,未必窮其變至此。然所謂立子以貴不以長,立適以長不以賢者,乃傳子法之精髓,當時雖未必有此語,固已用此意矣。蓋天下之大利莫如定,其大害莫如爭。任天者定,任人者爭;定之以天,爭乃不生。故天子諸侯之傳世也,繼統法之立子與立嫡也,後世用人之以資格也,皆任天而不參以人,所以求定而息爭也。古人非不知官天下之名美於家天下,立賢之利過於立嫡,人才之用優於資格,而終不以此易彼者,蓋懼夫名之可藉而爭之易生,其敝將不可勝窮,而民將無時或息也。故衡利而取重,絜害而取輕,而定為立子立嫡之法,以利天下後世;而此制實自周公定之。是周人改制之最大者,可由殷制比較得之。有周一代禮制,大抵由是出也。

是故由嫡庶之制而宗法與服術二者生焉。商人無嫡庶之制,故不能有宗法。藉曰有之,不過合一族之人奉其族之貴且賢者而宗之;其所宗之人,固非一定而不可易,如周之大宗、小宗也。周人嫡庶之制,本為天子諸侯繼統法而設,復以此制通之大夫以下,則不為君統而為宗統,於是宗法生焉。周初宗法雖不可考,其見於七十子後學所述者,則《喪服小記》曰:“別子為祖,繼別為宗,繼禰者為小宗。有五世而遷之宗,其繼高祖者也。是故祖遷於上,宗易於下,敬宗所以尊祖禰也。”《大傳》曰:“別子為祖,繼別為宗,繼禰者為小宗,有百世不遷之宗,有五世則遷之宗。百世不遷者,別子之後也;宗其繼別子者,百世不遷者也;宗其繼高祖者,五世則遷者也。尊祖故敬宗,敬宗尊祖之義也。是故有繼別之大宗,有繼高祖之宗,有繼曾祖之宗,有繼祖之宗,有繼禰之宗,是為五宗。其所宗者皆嫡也,宗之者皆庶也。此製為大夫以下設,而不上及天子諸侯。”鄭康成於《喪服小記》注曰:“別子,諸侯之庶子,別為後世為始祖者也;謂之別子者,公子不得禰先君也。”又於《大傳》注曰:“公子不得宗君。”是天子諸侯雖本世嫡,於事實當統無數之大宗,然以尊故,無宗名。其庶子不得禰先君,又不得宗今君,故自為別子,而其子乃為繼別之大宗。言禮者嫌別子之世近於無宗也,故《大傳》說之曰:“有大宗而無小宗者,有小宗而無大宗者,有無宗亦莫之宗者,公子是也。公子有宗道,公子之公為其士大夫之庶者,宗其士大夫之適者。”《注》曰:“公子不得宗君,君命適昆弟為之宗,使之宗之,此傳所謂有大宗而無小宗也。又若無適昆弟,則使庶昆弟一人為之宗,而諸庶兄弟事之如小宗,此傳所謂有小宗而無大宗也。”《大傳》此說,頗與《小記》及其自說違異。蓋宗必有所繼,我之所以宗之者,以其繼別若繼高祖以下故也,君之嫡昆弟、庶昆弟皆不得繼先君,又何所據以為眾兄弟之宗乎?或云:立此宗子者,所以合族也。若然,則所合者一公之子耳;至此公之子與先公之子若孫間,仍無合之之道。是大夫士以下皆有族;而天子諸侯之子,於其族曾祖父母、從祖祖父母、世父母、叔父母以下服之所及者,乃無綴屬之法,是非先王教人親親之意也。故由尊之統言,則天子諸侯絕宗,王子公子無宗可也;由親之統言,則天子諸侯之子,身為別子而其後世為大宗者,無不奉天子諸侯以為最大之大宗,將以尊卑既殊,不敢加以宗名,而其實則仍在也。故《大傳》曰:“君有合族之道。”其在《詩·小雅》之《常棣序》曰:“燕兄弟也。”其詩曰:“儐爾籩豆,飲酒之飫,兄弟既具,和樂且孺。”《大雅》之《行葦序》曰:“周家能內睦九族也。”其詩曰:“戚戚兄弟,莫通具爾,或肆之筵,或授之幾。”是即《周禮·大宗伯》所謂以飲食之禮親宗族兄弟者,是天子之收族也。《文王世子》曰:“公與族人燕則以齒。”又曰:“公與族人燕,則異姓為賓。”是諸侯之收族也。夫收族者,大宗之事也。又在《小雅》之《楚茨》曰:“諸父兄弟,備言燕私。”此言天子諸侯祭畢而與族人燕也。《尚書大傳》曰:“宗室有事,族人皆侍終日。大宗已侍於賓奠,然後燕私。燕私者何也?祭已而與族人飲也。”是祭畢而燕族人者,亦大宗之事也。是故天子諸侯雖無大宗之名,而有大宗之實。《篤公劉》之詩曰:“食之飲之,君之宗之。”《傳》曰:“為之君,為之大宗也。”《板》之詩曰:“大宗維翰。”《傳》曰:“王者,天下之大宗。”又曰;“宗子維城。”《箋》曰:“王者之嫡子,謂之宗子。”是禮家之大宗限於大夫以下者,詩人直以稱天子諸侯。惟在天子諸侯,則宗統與君統合,故不必以宗名。大夫、士以下皆以賢才進,不必是嫡子,故宗法乃成一獨立之統系。是以喪服有為宗子及其母、妻之服皆齊衰三月,與庶人為國君、曾孫為曾祖父母之服同。適子、庶子祇事宗子,宗婦雖貴富,不敢以貴富入於宗子之家;子弟猶歸器,祭則具二牲,獻其賢者於宗子,夫婦皆齊而宗敬焉,終事而敢私祭,是故大夫以下,君統之外復戴宗統,此由嫡庶之制自然而生者也。

其次則為喪服之制。喪服之大綱四:曰“親親”,曰“尊尊”,曰“長長”,曰“男女有別”。無嫡庶,則有親而無尊,有恩而無義,而喪服之統紊矣。故殷以前之服制,就令成一統系,其不能如周禮服之完密,則可斷也。喪服中之自嫡庶之制出者:如父為長子,三年;為眾子,期。庶子不得為長子三年。母為長子,三年;為眾子,期。公為適子之長殤、中殤,大功;為庶子之長殤、中殤,無服。大夫為適子之長殤、中殤,大功;為庶子之長殤,小功。適婦,大功;庶婦,小功。適孫,期;庶孫,小功。大夫為嫡孫為士者,期;庶孫,小功。出妻之子為母,期。為父後者,則為出母,無服;為父後者,為其母,緦。大夫之適子為妻,期;庶子為妻,小功。大夫之庶子為適昆弟,期;為庶昆弟,大功;為適昆弟之長殤、中殤,大功;為庶昆弟之長殤,小功。為適昆弟之下殤,小功;為庶昆弟之下殤,無服。女子子適人者,為其昆弟之為父後者,期;為眾昆弟,大功。凡此皆出於嫡庶之制。無嫡庶之世,其不適用此制明矣。又無嫡庶則無宗法,故為宗子與宗子之母妻之服無所施。無嫡庶,無宗法,則無為人後者,故為人後者為其所后及為其父母昆弟之服亦無所用。故《喪服》一篇,其條理至精密纖悉者,乃出於嫡庶之制即行以後,自殷以前,決不能有此制度也。

為人後者為之子,此亦由嫡庶之制生者也。商人諸帝,以弟繼兄者,但后其父而不后其兄,故稱其所繼者仍曰兄甲、兄乙;既不為之子,斯亦不得云為之後矣。又商之諸帝,有專祭其所自出之帝,而不及非所自出者。《卜辭》有一條曰:“大丁、大甲、大庚、大戊、中丁、祖乙、祖辛、祖丁,牛一,羊一。”(《殷虛書契后編》卷上第五頁,及拙撰《殷卜辭中所見先公先王繼考》)其於大甲、大庚之間不數沃丁,是大庚但后其父大甲,而不為其兄沃丁后也。中丁、祖乙之間不數外壬、河亶甲,是祖乙但后其父中丁,而不為其兄外壬、河亶甲后也。又一條曰:“囗祖乙(小乙)、祖丁(武丁)、祖甲、康祖丁(庚丁)、武乙衣。”(《書契后編》卷上,第二十頁,並拙撰《殷卜辭中所見先公先王考》。)於祖甲前不數祖庚,康祖丁前不數廩辛,是亦祖甲本不后其兄祖庚,庚丁不后其兄廩辛,故後世之帝,於合祭之一種中乃廢其祀(其特祭仍不廢)。是商無為後者為之子之制也。周則兄弟之相繼者,非為其父后而實為所繼之兄弟后。以春秋時之制言之,《春秋經》文二年書“八月丁卯,大事於大廟,躋僖公。”《公羊傳》曰:“譏何?譏爾逆祀也。其逆祀奈何?先禰而後祖也。”夫僖本閔兄,而《傳》乃為閔為祖,僖為禰,是僖公以兄為弟閔公后,即為閔公子也。又《經》於成十五年書“三月乙己,仲嬰齊卒。”《傳》曰:“仲嬰齊者,公孫嬰齊也。公孫嬰齊則曷為謂之仲嬰齊?為兄后也。為兄后則曷為謂之仲嬰齊?為人後者為之子也。為人後者為之子,則其稱‘仲’何?孫以王父字為氏也。然則嬰齊孰后?后歸父也。”夫嬰齊為歸父弟,以為歸父后,故祖其父仲遂而以其字為氏,是春秋時為人後者無不即為其子。此事於周初雖無可考,然由嫡庶之制推之,固當如是也。

又與嫡庶之制相輔者,分封子弟之制是也。商人兄弟相及,凡一帝之子,無嫡庶長幼,皆為未來之儲貳,故自開國之初,已無封建之事,矧在後世,惟商末之微子、箕子。以微、箕為二國名,然亦王子而無封,則微、箕之為國名,亦未可避定也。是以殷之亡,僅有一微子以存商祀;而中原除宋以外,更無一之國。以商人兄弟相及之制推之,其效固應如是也。周人即立嫡長,則天位素定,其餘嫡子庶子,皆視其貴賤賢否,疇以國邑。開國之初,建兄弟之國十五,姬姓之國四十,大抵在邦畿之外,后王之子弟亦皆使食畿內之邑。故殷之諸侯皆異姓,而周則同姓異姓各半,此與政治文物之施行甚有關係,而天子諸侯君臣之分亦由是而確定者也。

自殷以前,天子諸侯君臣之分未定也。故當夏后之世,而殷之王亥、王恆,累葉稱王;湯未放桀之時,亦已稱王;當商之末,而周之文、武亦稱王。蓋諸侯之於天子,猶後世諸侯之於盟主,未有君臣之分也。周初亦然,於《牧誓》、《大誥》,皆稱諸侯曰“友邦君”,是君臣之分亦未全定也。逮克殷踐奄,滅國數十,而新建之國皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而魯、衛、晉、齊四國,又以王室至親為東方大藩。夏、殷以來古國,方之蔑矣!由是天子之尊,非復諸侯之長而為諸侯之君。其在喪服,則諸侯為天子斬衰三年,與子為父、臣為君同。蓋天子諸侯君臣之分始定於此。此周初大一統之規模,實與其大居正之制度相待而成者也。

嫡庶者,尊尊之統也,由是而有宗法,有服術,其效及於政治者,則為天位之前定,同姓諸侯之封建,天子之尊嚴。然周之制度,亦有用親親之統者,則祭法是已。商人祭法,見於《卜辭》所紀者,至為繁複。自帝嚳以下,至於先公先王先妣,皆有專祭;祭各以其名之日,無親疏遠邇之殊也。先公先王之昆弟,在位者與不在位者祀典略同,無尊卑之差也。其合祭也,則或是上甲至於大甲九世,或自上甲至於武乙二十世,或自大丁至於祖丁八世,或自大庚至於中丁三世,或自帝甲至於祖丁二世,或自小乙至於武乙五世,或自武丁至於武乙四世,又數言自上甲至於多后衣。此於卜辭屢見,必非周人三年一祫、五年一禘之大祭,是無毀廟之制也。雖《呂覽》引《商書》言“五世之廟,可以觀怪”,而卜辭所紀事實,乃全不與之合,是殷人祭其先無定製也。周人祭法,《詩》、《書》、《禮經》皆無明文。據禮家言,乃有七廟、四廟之說。此雖不可視為宗周舊制,然禮家所言廟制,必已萌芽於周初,固無可疑也。古人言周制尚文者,蓋兼綜數義而不專主一義之謂。商人繼統之法,不合尊尊之義,其祭法又無遠邇尊卑之分,則於親親、尊尊二義,皆無當也。周人以尊尊之義經親親之義而立嫡庶之制,又以親親之義經尊尊之義而立廟制,此其所以為文也。說廟制者,有七廟、四廟以殊,然其實不異。《王制》、《禮器》、《祭法》、《春秋穀梁傳》皆言天子七廟、諸侯五;《曾子問》言“當七廟五廟無虛主”;《荀子·禮論》篇亦言“有天下者事七世,有一國者事五世”;惟《喪服小記》獨言“王者禘其祖之所自出,以其祖配之,而立四廟”。鄭註:“高祖以下也,與始祖而五也。”如鄭說,是四廟實五廟也。《漢書·韋玄成傳》:“玄成等奏:《祭義》曰:‘王者禘其祖之所自出,以其祖配之,而立四廟。’言始受命而王,祭天以其祖配,而不為立廟,親盡也;立親廟四,親親也;親盡而迭毀,親疏之殺,示有終。周之所以七廟者,以後稷始封,文王、武王受命而王,是以三廟不毀,與親朝四而七。”《公羊宣六年傳》何注云:“禮,天子諸侯立五廟。周家祖有功,宗有德,立后稷、文、武廟,至於子孫,自高祖以下而七廟。”《王制》鄭注亦云:“七者,太祖及文、武之祧,與親廟四。”則周之七廟,仍不外四廟之制。劉歆獨引《王制》說之曰:“天子三昭、三穆,與太祖之廟而七。七者其正法,不可常數者也。宗不在此數中,宗變也。”是謂七廟之中,不數文、武,則有親廟六。以禮意言之,劉說非也。蓋禮有尊之統,有親之統。以尊之統言之,祖愈遠而愈尊,則如殷人之制,遍祀先公先王可也。廟之有制也,出於親之統;由親之統言之,則親親以三為五,以五為九,上殺、下殺、旁殺而親畢矣。親,上不過高祖,下不過玄孫,故宗法服術皆以五為節。喪服有曾祖父母服而無高祖父母服,曾祖父母之服不過齊衰三月。若夫玄孫之生,殆未有及見高祖父母之死者;就令有之,其服亦不過袒免而止,此親親之界也。過是,則親屬竭矣,故遂無服。服之所不及,祭亦不敢及。此禮服家所以有天子四廟之說也。劉歆又云:“天子七日而殯,七月而葬;諸侯五日而殯,五月而葬,此喪事尊卑之序也,與廟數相應。”《春秋左氏傳》曰:“名位不同,禮亦異數”,“自上以下,降殺以兩,禮也。”雖然,言豈一端而已。禮有以多為貴者,有以少為貴者,有無貴賤一者。車服之節,殯葬之期,此有等衰者也。至於親親之事,則貴賤無以異。以三為五,大夫以下用之;以五為九,雖天子不能過也。既有不毀之廟以存尊統,復有四親廟以存親統,此周禮之至文者也。宗周之初,雖無四廟明文,然祭之一種限於四世,則有據矣。《逸周書·世俘解》:“王克殷,格於廟。王烈祖自大王、大伯、王季、虞公、文王、邑考以列升。”此太伯、虞公、邑考與三王並升,猶用殷禮,然所祀者四世也。《中庸》言“周公成文、武之德,追王大王、王季,上祀先公以天子之禮。”於先公之中追王二代,與文、武而四,則成王、周公時廟數雖不必限於四王,然追王者與不追王者之祭,固當有別矣。《書·顧命》所設几筵,乃成王崩,召公攝成王冊命康王時依神之席,(見拙撰《周書顧命考》及《顧命后考》)而其席則牖間、西序、東序與西夾凡四,此亦為大王、王季、文王、武王設。是周初所立,即令不止四廟,其於高祖以下,固與他先公不同。其後遂為四親廟之制,又加以後稷、文、武,遂為七廟。是故遍祀先公先王者,殷制也。七廟、四廟者,七十子後學之說也;周初制度,自當在此二者間。雖不敢以七十子後學之說上擬宗周制度,然其不如殷人之遍祀其先,固可由其他制度知之矣。

以上諸制,皆由尊尊、親親二義出。然尊尊、親親、賢賢,此三者治天下之通義也。周人以尊尊、親親二義,上治祖禰,下治子孫,旁治昆弟;而以賢賢之義治官。故天子諸侯世,而天子諸侯之卿大夫士皆不世。蓋天子諸侯者,有土之君也;有土之君,不傳子,不立嫡,則無以弭天下之爭;卿大夫士者,圖事之臣也,不任賢,無以治天下之事。以事實證之,周初三公,惟周公為武王母弟,召公則疏遠之族兄弟,而太公又異姓也。成、康之際,其六卿為召公、芮伯、彤伯、畢公、衛侯、毛公,而召、畢、毛三公又經卿兼三公,周公、太公之子不與焉!王朝如是,侯國亦然,故《春秋》譏世卿。世卿者,後世之亂制也。禮有大夫為宗子之服,若如春秋以後世卿之制,則宗子世為大夫,而支子不得與,又何大夫為宗子服之有矣!此卿、大夫、士不世之制,當自殷已然,非必周制,慮後人疑傳子立嫡之制通乎大夫以下,故附著之。

男女之別,周亦較前代為嚴。男子稱氏,女子稱姓,此周之通制也。上古女無稱姓者。有之,惟一姜嫄。姜嫄者,周之妣,而其名出於周人之口者也。傳說黃帝之子為十二姓,祝融之後為八姓;又言虞為姚姓,夏為姒姓,商為子姓。凡此紀錄,皆出周世。據殷人文字,則帝王之妣與母,皆以日名,與先王同;諸侯以下之妣亦然(傳世商人彝器多有妣甲、妣乙諸文)。雖不敢謂殷以前無女姓之制,然女子不以姓稱,固事實也(《晉語》殷辛伐有蘇氏,有蘇氏以妲己女焉。案蘇國,己姓,其女稱妲己,似已為女子之稱姓之始,然恐亦周人追名之)。而周則大姜、大任、大姒、邑姜,皆以姓著。自是訖於春秋之末,無不稱姓之女子。《大傳》曰:“四世而緦,服之窮也;五世袒免,殺同姓也;六世親屬竭矣;其庶姓別於上而戚單於下,婚姻可以通乎!”又曰:“系之以姓而弗別,綴之以食而弗殊,雖百世而婚姻不通者,周道然也。”然則,商人六世以後,或可通婚;而同姓不婚之制,實自周始;女子稱姓,亦自周人始矣。

是故有立子之制,而君位定;有封建子弟之制,而異姓之勢弱,天子之位尊;有嫡庶之制,於是有宗法、有服術,而自國以至天下合為一家;有卿、大夫不世之制,則賢才得以進;有同姓不婚之制,而男女之別嚴。且異姓之國,非宗法之所能統者,以婚媾甥舅之誼通之。於是天下之國,大都王之兄弟甥舅;而諸國之間,亦皆有兄弟甥舅之親;周人一統之策實存於是。此種制度,固亦由時勢之所趨;然手定此者,實惟周公。原周公所以能定此制者,以公於舊制本有可以為天子之道,其時又躬握天下之權,而顧不嗣位而居攝,又由居攝而致政,其無利天下之心,昭昭然為天下所共見。故其所設施,人人知為安國家、定民人之大計,一切制度遂推行而無所阻矣。

由是制度,乃生典禮,則經禮三百、曲禮三千是也。凡制度典禮所及者,除家法、喪服數大端外,上自天子諸侯,下至大夫士止,民無與焉,所謂“禮不下庶人”是也。若然,則周之政治,但為天子、諸侯、卿、大夫、士設,而不為民設乎?曰,非也。凡有天子、諸侯、卿、大夫、士者,以為民也,有制度典禮以治。天子、諸侯、卿、大夫、士,使有恩以相洽,有義以相分,而國家之基定,爭奪之禍泯焉。民之所求者,莫先於此矣。且古之所謂國家者,非徒政治之樞機,亦道德之樞機也。使天子、諸侯、大夫、士各奉其制度典禮,以親親、尊尊、賢賢,明男女之別於上,而民風化於下,此之謂“治”;反是,則謂之“亂”。是故天子、諸侯、卿、大夫、士者,民之表也;制度典禮者,道德之器也。周人為政之精髓實存於經。此非無征之說也,以經證之,禮經言治之跡者,但言天子、諸侯、卿、大夫、士,而《尚書》言治之意者,則惟言庶民。《康誥》以下九篇,周之經綸天下之道胥在焉,其書皆以民為言。《召誥》一篇,言之尤為反覆詳盡,曰“命”,曰“天”,曰“民”,曰“德”,四者一以貫之。其言曰:“天亦哀於四方民,其眷命用懋。王其疾敬德!”又曰:“今天其命哲,命吉凶,命歷年。知今我初服,宅新邑,肆惟王其疾敬德。王其德之用,祈天永命。”又曰:“欲王以小民受天永命。”且其所謂德者,又非徒仁民之謂,必天子自納於德而使民則之,故曰:“其惟王勿以小民淫用非彝。”又曰:“其惟王位在德元,小民乃惟刑用於天下,越王顯。”充此言以治天下,可雲至治之極軌,自來言政治者未能有高焉者也。古之聖人亦豈無一姓福祚之念存於其心,然深知夫一姓之福祚與萬姓之福祚是一非二,又知一姓萬姓之福祚與其道德是一非二,故其所以祈天永命者,乃在德與民二字。此篇乃召公之言,則史佚書之以誥天下,(《洛誥》云:“作冊逸誥”,是史逸所作《召誥》與《洛誥》日月相承,乃一篇分為二者,故亦史佚作也。)文、武、周公所以治天下之精義大法胥在於此。故知周之制度典禮,實指為道德而設;而制度典禮之專及大夫、士以上者,亦未始不為民而設也。

周之制度典禮,乃道德之器械,而尊尊、親親、賢賢、男女有別四者之結體也,此之謂民彝。其有不由此者,謂之非彝,《》曰:“勿用非謀非彝。”《召誥》曰:“其惟王勿以小民淫用非彝。”非彝者,禮之所去,刑之所加也。《康誥》曰:“自得罪,寇攘姦宄,殺越人於貨,愍不畏死,罔不憝。”又曰:“元惡大憝,矧惟不孝:子弗祇服厥父事,大傷厥考心;於父不能字厥子,乃疾厥子;於弟弗念天顯,乃弗克恭厥兄;兄亦不念哀,大不友於弟。惟吊茲,不於我政人得罪。天惟與我民彝大,曰:乃其速由。文王作罰,刑茲無赦。”此周公誥康叔治殷民之道,殷人之刑惟寇攘奸災,而周人之刑則並及不孝不友,故曰“惟吊茲,不於我政人得罪”,又曰“乃其速由文王作罰”,其重民彝也如此!是周制刑之意,亦本於德治、之大經;其所以致太平與刑措者,蓋可睹矣。

夫商之季世,紀綱之廢、道德之隳極矣。周人數商之罪,於《牧誓》曰:“今商王受,惟婦言是用;昏棄厥肆祀弗答,昏棄厥遺王父母弟,弗迪。乃惟四方之多罪逋逃,是崇是長,是信是使;是以為大夫卿士,以暴虐於百姓,以姦宄於商邑。”於《多士》曰:“在今後嗣王,……誕淫厥泆,罔顧於天,顯民祇。”於《多方》曰:“乃惟爾辟,以爾多方,大淫圖天之命,屑有辭。”於《酒誥》曰:“在今後嗣王酣身,厥命罔顯於民祇,保越怨不易。誕惟厥縱淫泆於非彝,用燕喪威儀,民罔不衋傷心。惟荒腆於酒,不惟自息乃逸。厥心疾很,不克畏死。辜在商邑,越殷國滅無罹。弗惟德馨香,祀登聞於天,誕惟民怨。庶群自酒,腥聞在上。故無降喪於殷,罔愛於殷,惟逸。天非虐,惟民自速辜。”有前三者之說,則失德在一人;由后之說,殷之臣民,其漸於亡國之俗久矣。此非敵國誣謗之言也,殷人亦屢言之。《西伯戡黎》曰:“惟王淫戲用自絕。”《微子》曰:“我用沉酗於酒,用亂敗厥德於下。殷罔不小大,好草竊姦宄。卿士師師非度,凡有辜罪,乃罔恆獲。小民方興,相為敵仇。”又曰:“無毒降災荒殷邦,方興沉酗於酒。乃罔畏畏,咈其耉長,舊有位人。今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲,用以容,將食,無災。”夫商道尚鬼,乃至竊神祇之犧牲,卿士濁亂於上,而法令隳廢於下,舉國上下,惟姦宄敵仇之是務;固不待孟津之會、牧野之誓,而其亡已決矣。而周自大王以後,世載其德,自西土邦君,御事小子,皆克用文王教,至於庶民,亦聰聽祖考之彝訓。是殷、周之興亡,乃有德與無德之興亡;故克殷之後,尤兢兢以德治為務。《召誥》曰:“我不可不監於有夏,亦不可不監於有殷。我不敢知,曰:有夏受天命,惟有歷年。我不敢知,曰:不其延,惟不敬厥德,乃早墜厥命。我不敢知,曰:有殷受天命,惟有歷年。我不敢知,曰:不其延,惟不敬厥德,乃早墜厥命。今王嗣受厥命,我亦惟茲二國命,嗣若功,王乃初服。”周之君臣,於其嗣服之初反覆教戒也如是,則知所以驅草竊姦宄相為敵仇之民而躋之仁壽之域者,其經綸固大有在。欲知周公之聖,與周之所以王,必於是乎觀之矣!

一、立子以嫡

王國維先生說:“殷以前無嫡庶之制。”而周所以要訂立嫡庶之制,實為“息爭”,穩定政治,立子以嫡是封建制度之核心。

二、宗法制度

殷商時期沒有形成宗法制度,是兄終弟及,無弟然後傳子。“藉曰有之,不過合一族之人奉其族之貴且賢者而宗之;其所宗之人,固非一定而不可易”,商代的族長則本宗族內選舉賢能之人擔任,也可以更換。周代則實行嚴格的宗法制度,天子、諸侯和各級貴族均採用嚴格的嫡長子繼承製,並形成父系氏族家長制。

宗法制度是從立子以嫡制衍生出來的。因為殷代以兄弟相傳,故不能建立一個穩定的宗法制度。自殷以前,天子、諸侯君臣之分未定,殷未亡而周已可以稱王。治國上,周人以“尊尊”上治祖禰,“親親”下治子孫,“賢賢”縱治官吏。

宗法制度又衍生喪服之制。喪服之大綱是“親親”,“尊尊”,“長長”,“男女有別”。

宗法制則適應了周人的氏族家長制,氏族中的若肘幹家族取得較高的權勢地位,因此必須劃分本家族與其他家族的區別,開始講究胄之親疏,凡離家族中軸線愈遠者,則離權力核心愈遠。家族的突出發展,轉而破壞了舊有的氏族制傳統。

宗法制以及與之相聯繫的同姓不婚制、統治者對百姓的道德約束,實際上也與周滅商后“男女有別”、女性地位大大下降密切相關。

三、同姓不婚制

商代“六世則可通婚”,不限同姓異姓。周代對男女有別十分重視,男女之別,周亦較前代為嚴,為此開創了“男子稱氏,女子稱姓”,禁止同姓結婚。周代行同姓不婚制,原因有三:

避免同姓通婚造成下一代的不蕃盛。

以政治婚姻聯絡異姓諸侯。

道德的約束力。

四、分封制

“自殷以前,天子諸侯君臣之分未定也。故當夏后之世,而殷之王亥,王恆,累世稱王。湯末放桀之時,亦已稱王。當商之末,有周之文武亦稱王。蓋諸侯之於天子,猶後世諸侯之於盟主,未有君臣之分也。周初亦然,於《牧誓》,《大誥》,皆稱諸侯曰:‘友邦君’,是君臣之分未全定也。”商王僅為諸侯之長,周王則為諸侯之君。從周代起,大力分封親戚以屏周室,“溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣。”,鬆散的方國聯盟制轉變為嚴格的等級分封制。

五、刑律與道德的關係

“周之制度典禮乃道德之器械,而尊尊,親親,賢賢,男女有別四者之結體也。此之謂‘民彝’。其有不由此者,謂之‘非彝’” 。“非彝”者,禮之所去,刑之所加也。殷人之刑惟“寇攘姦宄”,而周人之刑,則並及“不孝不友。”在周之前,刑律是和道德不相干的,而周之後,道德便和刑律互相補充互為依託。後人所謂的王道霸道並重,即始於周。並且,“此種制度,固亦由時勢之所趨,然手定此者,實惟周公。”