余菊庵

曾任中山市美術研究會會長

余菊庵,名潛,宇行,號海棠花館主。為我國當代書畫家、詩人,擅長中國畫、篆刻,其“詩書畫印”被譽為“四絕”。同時他也被藝術界公認為藝壇上繼陳子庄黃秋園之後的又一被發現的,被譽為走中國傳統藝術一路的,“詩、書、畫、印”造詣達到“四絕”境界的藝術家。

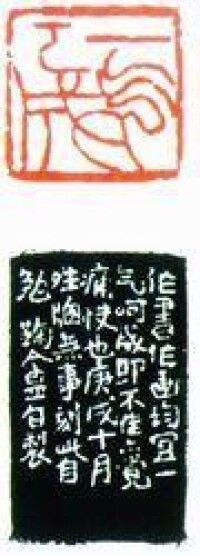

他對歷代名家墨跡及金石碑刻均有深入的學習研究,融鑄諸家,自成一格,真草隸篆,各極其妙,有大家之風。畫則以書法為根基,漫不經意,而高古奇逸,自然渾成。篆刻吟詠,亦清新不俗,意韻雋永。其從事書畫藝術六十多年,生前曾任中山市政協常務委員、中山市美術研究會會長、中山市書法家協會顧問、中山市美術家協會主席,廣東省文史研究館館員,中國書法家協會會員。作品入選過《全國第一屆書法篆刻展覽作品集》、《第五回日本篆刻展覽》、《當代書法家名人辭典》、《中國印學年鑒》、《紀念孫中山誕辰120周年中外書法家展覽作品集》、《澳門日報》、《華僑報》、《中山報》、《佛山報》、《書法報》、《南方日報》、《畫廊》、《美術之友》等刊物,並分別被刻入惠陽碑林、汕頭碑林、河南南陽卧龍崗碑林、四川靈山碑林、武漢黃鶴樓,以及出版有《海棠花館印賞》(嶺南美術出版社出版發行)、《海棠花館吟草》詩集(澳門詩詞學會印發)、《鞠庵吟草》詩集(中山詩社編印)、《 余菊庵書畫集》(中山市對外文化交流協會編印)等。1999年6月故於中山家中。他被藝術界公認為藝壇上繼陳子庄黃秋園之後的又一被發現的,被譽為走中國傳統藝術一路的,“詩、書、畫、印”造詣達到“四絕”境界的藝術家。

余菊庵,清光緒32年(1907年)生於廣東中山沙溪下澤鄉,少貧好學,酷愛書畫藝術和文學。1919年隨家遷居縣城石岐,先後就讀於粹存國文專修學校及縣立鄉村師範學校。 1931年到廣州隨關金鰲等師學畫素描一年,並加入了“尺社”。但因生活所迫中斷學業,返中山任小學教師,教授國文、英文、圖畫,為時四年多。后再到廣州在山南畫社繼續學藝,隨趙浩公、盧振寰習傳統國畫,學習北宋山水和院體工筆花烏畫技法。同時,又隨易大廠、鄧爾疋學習書法、篆刻。日寇侵華時,又被迫中斷學習,回鄉避難。期間,幸得友人薦任縣立中學美術及文學教師,才勉強維生。就在此時,他開始了寫詩,抒懷言志。1949年秋,中山解放,他以無比興奮的心情寫下了“掃蕩妖氛劃一時,飄揚遍插五星旗。今年不作登高客,擠向街頭看會師”一詩,表達了多年的嚮往和祈盼。當時,為了生計,他在石岐設攤接受書畫篆刻書寫和製作。但以他對藝術的執著追求及不肯遷就俗流的個性,生活窮困是不言而喻的,但他仍安貧樂道。之後,他的妻子被批准赴香港定居,繼而,長女和幼女也隨母赴港生活,生活才有所改善。六十年代,他的小攤檔被歸併入刻字合作社。除日常工作外,經常還要下鄉支農,但他仍不放棄自己的藝術追求。不久,刻字合作社也解散了。年近花甲的余老與全國人民一道遇上了史無前例的“文化大革命”,此時期中國的山水花鳥畫亦被視作“封、資、修”的產物而被封禁。他唯有無奈地、偷偷地進行創作。在上世紀七十年代末,他的妻子、小女及大女婿一年內相繼去逝,這又是他一生中的一個極大打擊,幸好他老人家還是挺了過來。改革開放的到來,令年逾古稀的余老看到了希望,並全情地投入到藝術創作中去,達到了“人書俱老”的藝術高峰。

他的大半生坎坷、苦澀、窮困甚至潦倒。尚幸的是晚年欣逢盛世,在他有生之年漸漸被人們發現並被肯定,這是他比陳子庄、黃秋園的幸運之處。他以頑強而堅韌的執著在藝術的道路上走過了八個多個寒暑,致使他在藝術上達到了至高的境界,給中國美術史留下了一筆珍貴的藝術遺產。他的書法,碑帖味兼備,真、草、篆、隸無一不精,功力深厚精湛,形成鮮明的自家面目。他的繪畫,早年偏重工筆重彩花烏畫,之後,他完全走上傳統文人畫的路子,重氣韻與筆墨,尤重傳統。從青年時代始他就對裝裱店、書畫展覽中的佳作心摹手追,揣摸品讀。他堅持藝術從學養中來,並注重遊歷於名山大川、文化古城。八十年代初,年逾古稀的余老,攜弟子暢遊黃山、廬山、九華山、長江、黃河、北京、南京、西安、上海及蘇杭等地,領略自然,參觀藝術展覽,不斷凈化自己的人格,開拓自己的胸襟。他的詩,以陶淵明之作為典範,極少用典故,甚至以家常口語入詩。用最平常、最自然的語言表達最真摯、最深切的情感,也是他的真本性與真情的流露。他的金石,上溯秦璽漢印,下追西泠諸家,博採眾長,融會貫通,古拙中顯秀雅,方寸間見靈氣。他的詩、書、畫、印均明顯地形成了自家風格。余老耗盡一生的精力追求藝術,他精湛的技法和高層次的格調,加上藝術天賦具有的大家風範,致使他的藝術達至極高的境界。他的一生,經歷了生存的艱難困苦,炎涼的世態以及晚年欣逢盛世,他都能寵辱不驚的一一處之泰然。他不悲觀自棄,不怨天尤人,他所書的隸書對聯“不共世人爭得失,須逢精鑒定媸妍”以及他的常用印“任其自然”正是他人生哲學的表達。他淡泊名利,耐得住寂寞,一生安貧樂道,將藝術追求化作精神世界,超脫於物質慾望之外。體現出他的世界觀、人生觀和價值觀。這些可在他的詩中得到詮釋:“前賢作畫志終身,耐得辛勤耐得貧。默默不求時輩譽,飄飄風格出人群”。這也是他的精神境界和人生宗旨的寫照。從有分量的藝術家及鑒定家的口中、筆下權衡出他的藝術成就和價值。他的作品無論是從技術層面、審美層面以至文化層面看,均顯示出完美的結合和大家之風範。早在上世紀三十年代他在廣州學藝期間,著名藝術評論家沈演公偶見其榜書則評道:“非時輩所及也”。之後,夏承濤見其山水畫作就十分讚賞,欣然親筆題上“和雲流出空山”之句。易大廠、吳子復、朱庸齋、李曲齋、王貴忱、傅靜庵等,亦因對其書畫讚賞有加而題詩、題句或撰文。這些讚譽和評價由於是來自偶然的機會,余老對此亦只視作一種鼓勵而並沒因此大做文章而大肆宣傳,因此也沒廣泛引起人們的注意。這與他從小就養成的甘干寂寞、不求聞達的個性關係很大。也正因此奠定了他做學問、搞真藝術的先決條件。直至上世紀八十年代中,當時作為縣級市的中山文化部門,分別陸續為他舉辦了書畫展覽,出版篆刻集、詩詞集和書畫集,才逐漸引起了省內外藝術界的重視。這時候的余老已年逾八十了,也因為這個“春天”的遲到,令他老人家在這大半輩子中排除了諸多不必要的應酬和名利干擾,擁有極為寶貴的時間和空間,專註於“詩、書、畫、印”的學習和研究,才臻至“四絕”的境界。大鑒藏家歐初博古通今,慧眼洞出余老之藝術“是有妙宰”和超卓,主動為其在廣州籌辦個人書畫展覽,撰文發表於省港澳報刊,並建議中山有關部門解決余老生活上的困難,認為余老不但是中山,而且是本省乃至全國藝術界之寶。中國美協副主席關山月為其作品集題上: “雪泥鴻爪”之詞。中國美協副主席林墉在撰文中感嘆其際遇道:“人世間怎麼這等忽視藝術!”以鳴不平。廣東美協副主席、廣州美院院長郭紹綱被邀出席在中山的“余菊庵書畫展”后,評道: “在全國範圍內,在走傳統路子的書畫藝術家中間,他屬於第一流的”,並邀請其赴廣州美術學院講學及舉辦個人書畫展以及親為余老繪畫彩色肖像。廣州美院副院長楊之光在“余菊庵藝術研討會”上稱余老的詩、書、畫、印已達到了“四絕”,至少也是“四好”的至高境界。九十年代,余老越來越受到藝術界及海內外人士的尊崇,被聘為中國書協會員、廣東省文史館館員、省美協會員、中山市美術研究會會長、市書協主席、市美協顧問、中山詩社顧問等。社會上對他藝術的肯定,越發激起他老人家攀登藝術高峰的“不達頂峰誓不罷休”的勇氣以及對晚景倍加珍惜的“春蠶到死絲方盡”的心境,這正如他在詩中所述的“興至竟忘倦,揮毫夜未休。深更萬籟寂,細雨一燈秋。重染才完畫,永不論藝儔。飛騰吾已矣,老境幸優遊”的情景和心態。這也反映出作為一個窮畢生精力執著追求藝術的真正的藝術家所具有的奉獻精神,就是這精神特質奠定了余菊庵先生達至極高藝術成就的基礎。他以個人的成就為中國美術史寫下了濃重的一筆,這必將使其帶來身後乃至永久備受藝術界尊崇的地位和美譽。

余菊庵書畫作品捐贈儀式於2006年3月30日下午在中山市博物館舉行。此次捐贈作品為 余菊庵先生生前保存的部分書畫精品,共32幅,有水墨山水、花鳥蟲魚、行書、篆書等,另外還有歐初、劉斯奮、王貴忱給 余菊庵的題字。其中,余菊庵的《蓮塘魚樂圖》、《煙江漁艇》、《墨梅》、《墨竹》、《壽石圖》、《梅石圖》、行書對聯《曬書因閱畫、閑坐但焚香》等十分珍貴。其中29幅作品由其女兒余潔嬋、余秋文女士,3幅作品由其學生路京先生無償捐贈給中山市博物館。捐贈儀式上,余潔嬋、余秋文女士、路京先生先後表達了他們此次捐贈的心意,追思余老先生一生獻身藝術事業、熱愛家鄉的精神。市文化廣電新聞出版局鄭集思局長隨後講話,談及 余菊庵先生的許多往事,既為他的寶貴精神感慨,也誠摯地感謝余老先生的親屬和學生。之後,胡頌科副局長代表市文廣新局接受了捐贈。鄭集思局長向三位捐贈者分別頒發了證書和紀念品。

余之愛菊,在眾花之上,大半生之中有幾年家住菊城,時至秋天,百花凋零,唯菊花獨放,大街小巷處處可見,倘碰上那十年一度或六十年一遇的菊花盛會,更是萬民空巷,錦簇花城。由愛菊延至愛以菊為題材的詩書畫又成了我的至好。余公名潛,鄉中名人,以詩、書、畫、印四絕聞名遐爾,尤以印功深。那年我陪被喻為中國當代詩、書、畫三絕的劉海粟大師中山之行半月,期間親耳聽到大師對他的稱讚。

余公作畫題詩落款菊庵。其實,菊也帶潛意,古詩云:春花已開盡,菊蕊獨盈枝。菊不爭春,潛隱於山野東籬,剛貞不俗,秋來時發,可見余公是個人淡如菊、心儀陶令公之人,恰巧陶淵明其名,也是一個潛字,潛淵之龍,何其深也。

我和余公交往不算很多,卻是言淺交深,他長我一輩有多,我們也算是忘年交了,他稱我世兄,我稱他菊老。

余菊庵

他的另一幅專門為我作於壬申新春之磐石菊竹,則又是另一番境界,潑墨傾情,汪洋恣肆,粗獷豪放,將磐石之堅、山竹之節與菊花之淡,加上那點睛之金石,可謂是力透紙背,渾然天成。沒有題詩,但卻讓我領略到了“寧可抱香枝上老,不隨黃葉舞秋風”的瀟灑意境。

菊老無論是人品或是藝品,在故鄉中都是深孚眾望的,當年故鄉的當家人謝明仁先生在為《 余菊庵畫冊》所作的序中,評價他的藝術是“高古奇逸,自然渾成”;評價他的為人則是“淡薄名利,不事標榜,耐得住寂寞,經得起冷落”。他的作品常被作為故鄉對外交往的珍貴禮品,其本人則被公推為中山市第一屆美術研究會主席。現任美協主席梁欣基評價菊老的藝術成就時說,菊老的藝術凝聚了他深厚的中國傳統文化的功底,他的文學修養和造詣極高,以詩言志,畫言情,書入畫,畫入金石,爐火純青,後人難以望其項背。八十年代初,我在廣州工作,那天菊老來穗辦個展,我前往參觀祝賀,其影響之大,記憶尤深。期間,菊老訪問廣州美院,院長正給學生授課,聞訊立即放下手中筆,對學生說,現有大師來訪,臨時停課。說完匆匆趕往迎接,足見菊老聲名猶如磐石秋菊,香遠益清。

余鞠庵作品

菊老已乘黃鶴去,體現其詩、書、畫、印四大成就的遺世大作有《海棠花館吟草》、《海棠花館印賞》、《 余菊庵畫冊》等,對我而言,彌足珍貴的是那本大師的手繪教本,足令我學一輩子。正所謂:志士如菊,過時有餘香。

鞠庵先生生前沒有得到社會應有的評價和地位,如今他的作品流傳不多,國畫更少,拍賣會上,國畫價高於他的書法和印章,2008年國畫拍品每平尺上萬元,2010年後起拍價均會超過10萬,追捧者從廣東漸及至全國。廣東天成興寧拍賣行有限公司2010年秋季藝術品拍賣會中國近現代書畫拍賣專場余菊庵一幅60年代《梅石圖》立軸,題識:一九六六年冬為達初仁弟寫 菊庵。估價8萬,如沒題上款,價超10萬。

1.教學成果

2.書法教育人才培養

3.書法藝術的深入學習

4.書法理論研究

5.邏輯專業的成就

6.對京劇的研究

余菊庵

歐 初(原中共廣州市委書記,著名鑒藏家):沉雄博大關遒健 嶺海於今第一人。余菊庵先生名潛,以字行、號海棠花館主,廣東中山人,1907年出生,從事詩書畫篆刻藝術創作70多年。為人不求聞達,不名利,又長期居鄉,因而世人知之甚鮮。其實早在30年代,書法家沈演公即稱許其榜書: “沉雄蒼健,非時輩所及”,同輩著慕名書畫家對其藝術成就亦推崇備至。我在50年代認識菊老,敬佩其人品,清高豁達、敦厚謙和,對藝術的執著追求和取得的成就。他的生活並不富裕,聲名不大為世人所周知,卻“耐得辛勤耐得貧,默默不求時輩譽”(菊老《菊庵吟草·論畫絕句示門生》),不自炫耀,不矯揉造作,不以怪為新去驚世駭俗,獵名求利,因此樂得和他交往。後來我常常因公事回家鄉中山,總爭取時間向他請教,讀書論藝,越來越覺得他無論在詩書畫篆刻方面,均有較高的造詣,尤其喜歡他矯健雄邁的書風,不時將習作請他評點和題跋,家中張掛他的書作,感到這是藝術上的很好享受。菊老一向愛國愛鄉,早年就參加廣州進步美術團體“尺社”;他的《海棠花吟草》充分記錄了他的飽滿愛國熱情、正確的藝術觀點和清高樸實的情操:“掃蕩妖氛劃一時,飄揚遍插五星旗。今年不作登高客,擠向街頭看會師。”(《重九邑境解放》);“若夫創業不宗古,小子才庸未敢同”(《自題印存》);“持論應排門戶見,同臻絕詣各千秋”、“畫家居處多詩意,不羨仙” (《論畫絕句示門生》);“性情仍我有,傳統法先賢”(《自題書畫集》);“自號海棠花館主,略無隙地可栽花。亭台久向胸中構,稱謂先於印上誇。且就一椽供嘯卧,還憑六法寫幽遐。赤城石室非吾慕,廉讓之問便擬家。”(《題齋壁》)。菊老也曾從事文化教育工作,也偶收弟子,對他們不僅諄諄善誘,教誨不倦,而且如同家人,十分真摯,和藹可親。我十分惋惜,像菊老這樣有成就而又有品德高尚雅潔的人,竟然寂寂無聞,更談不上系統地總結,介紹其經驗。為此,80年代,我積極建議為他在廣州舉行一次個展,後來又向當時中山市市委書記謝明仁建議,出版《 余菊庵書畫集》。年來經過許多藝術界知名人士的不斷推介,省港澳台等地,知道菊老其人其藝的人逐漸多了。余菊庵老書擅多體,其甲骨文取徑殷商,但不多作。金文雖亦淵源 《散氏盤》和 《毛公鼎》,卻大異於常人,不為規矩所囿,運顏行筋力,一如行草,不假思索,一氣呵成,既不失傳統雄強粗獷、繁複密茂的風規,而老筆紛披,別有折挫槎木卉、渾厚遒勁、燥潤同參,尤其是依章結體,長短得宜的風貌。菊老工於篆刻,故其篆法出入昌碩之門而上溯《石鼓》,由於精熟,所謂庖丁解牛,心目中無字無章,一揮而就,骨格挺健,氣韻豪放,看似雜亂無章,其實是不整而整,是無法之法,只有十分精熟,才能臻此境界。舉凡隸書名家,無不遍習 《張遷》、《衡方》等漢碑,菊老亦不例外,除了臨習,他花了不少時間讀碑,如蜂采蜜,志在廣收博取,檢拾點滴精華,為其所用,是以所作隸書,很難具體辨析其出自何碑,愚意以為,他也和伊汀州一樣,以顏法入隸,寫來筆酣墨暢,內拙而外剛,肅穆而流暢,線條往往一反常規,不隨筆劃繁簡而粗幼,可總使人覺得和諧,合拍得體。菊老楷法,既不宗晉,也不宗唐,徑學太博三志,厚重妍潤,樸拙自然,不讓劉石庵專美於前,其妍潤之處,實得自子昂,世人皆以姿媚為趙書詬病,菊老獨能用長搶短,且能博採眾美,脫出藩籬,使人徒知其高妙而不知其源流。至於行草,一望即知其得《爭坐》精髓,內涵筋骨,外曜鋒芒,淋漓痛快,沉著穩重,倔強崢嶸,大有顏魯之當日握拳透爪,大罵李希烈之凜冽氣概,最為識者擊節愛賞,也是他的各體書法中最高妙之作。加以人品清高,書寫的內容,不論是自己的或是前人的詩作、聯語以及款識題記,無不義理精闢,文字典雅。各種書體並皆工妙,當今嶺海書壇允稱獨步!

郭紹綱(原廣州美術學院院長):余鞠庵先生與他的“四絕”廣東省文史館館員余鞠庵先生已年逾八旬,一直過著淡泊寧靜,儉樸自適的生活,他不僅是有成就的書畫家,同時在詩文、篆刻方面都有高深的造詣,有人說他是詩、書、畫、印兼長,甚稱“四絕”並不過分。這幾年余先生先後在中山博物館、廣州美術學院、廣州集雅齋舉行了個人作品展覽,受到美術界和廣州廣大觀眾的重視和好評。余鞠庵先生1907年生於原籍廣東中山市下澤鄉,自幼喜愛書畫,臨摹法帖習作對聊和七言絕句。十二歲時隨家蒼居孫城石歧鎮,曾先後就讀於粹存國文專修學校,縣立鄉村師範學校,1931年到廣州專門學習繪畫,加入尺社美術研究會,成為普通會員,學了一年素描,受到關金鰲等先生的指導。後來由於生活所迫,不得不中斷學習,在鄉擔任小學教職,任國文、英語、書畫三科,為時4年有餘,此後余先生得知趙浩公,盧振寰二畫師在廣州越華路擇仁裏山南精舍辦學教徒,便遲去教職,再到廣州專門學習繪畫,在趙盧二位先生指導下,他不僅學習了工筆花鳥、北派山水,同時開始學習金石篆刻。但是好景不長,抗戰開始,日寇南侵,他不得不中斷學習,回鄉避難,那時米珠薪桂,生活很艱辛,幸有學友幫助,得到孫立中學的聘請,擔任美術和文字兩科教學,四十年代初期開始經常賦書述懷。1949年“閑居”一詩中有“知難營一飽,恥惡不相謀”,以及另一首詩中的“當肉常遲食,惜油夜早眠”,可見那時他的清苦生活之一斑了,1949年,余先生在“重九日邑境解放”中寫道:“掃蕩妖氣劃一時,飄揚遍插五星旗,今年不作登高客,擠向街頭看會師。”表現了他對解放的渴望和喜悅心情。余鞠庵先生從四十年代至今所作大量書稿,集中反映了他的細想感情和藝術觀點,他的詩作,題材廣泛,都是有感而發,無論寫花木、景物,論藝術觀以及寫與親友的交往,都真切感人,十一屆三中全會以後,余先生看到社會各方面的形勢發展很快,詩興更加振奮,他關心國家統一大業,於1983年還寫了“奉獻台當局”,“同是軒轅裔,宿嫌盡可消,負隅非久計,禦侮共肩挑。荊瘁因聞析,琴清忌失調,回心明大意,企望復朝朝”,“出遊覓句月升時,為恐中秋欠一詩”,可見他對自己的創作要求了。余鞠庵先生在解放后那段生活都是以刻印所得維持生活的,刻字社的一般刻印任務,並沒有使他放鬆對藝術的追求,他主張廣采博取,宗古創作,正如他的“自題印存”中所說“璽玩周秦味其朴,派分皖浙孰為雄,若夫創異不宗古,小了才庸未苟同”,從漢鑄印,到鄧石如、黃牧甫,以及廣東的易大岸、鄧爾雅都是他宗師的對象。余鞠庵先生的繪畫,始初從事工筆花鳥,後來逐漸轉向雄肆寫意之筆墨。1970年他先後刻有“一氣呵成”“一鼓作氣”兩方印,印的邊款是這樣注述的“作書作畫均宜一氣呵成。即不佳,亦覺痛快也。”近十餘年,余先生多次到南北各地飽覽遨遊,每到一處,賦詩記感,尤是粉碎四人幫以後,更加勤奮作畫,他的“秋夜作畫述懷”曾經這樣寫道“興至竟忘倦,揮毫夜未休,深更萬籟寂,細雨一燈秋,重染才完畫,永懷論藝儔,飛騰吾已矣,老境幸優遊。”余先生作為一位中國書畫家,見識寬廣而入微,他認為藝術“中西各臻妙,畫理可同參。”他曾自謙地說,“花鳥畫的應物象形,隨類賦彩很重要,但我還缺這種功夫。”余鞠庵先生一般是不收弟子的,對於登門求教的青少年,凡品性純良,學藝真誠者,都給以輔導和幫助,余先生重視指導細想教育,要求學生學畫學做人,全面地學習練功,他的“論畫絕句示門生”八首詩,基本上概括了他的教學思想,其中第一首是:“前賢作畫志終身,耐得辛勤耐得貧。默默不求時輩譽,飄飄風格出人羣。”這是他自身的寫照,余先生身教表明數十年如一日,專修致志,不慕榮利,使他的詩畫印,相溶互濟,格調高尚,非同凡響。余先生認為書畫同源,學畫應先研究用筆作畫要有寫的功力,要有文學修養,使“畫中書卷味無窮”,從而擺脫平凡的工匠氣,熟練之後還要修養靜氣,以平霸氣,達到他詩中說的“領取行雲流水意,略無滯礙是真才”,余先生根據自已多年的教學體會出這樣的警句:“大匠無方巧授人,冥搜惟自領其神,筌蹄擯落出新意,始是優遊透綱鱗。”余鞠庵先生對待學生親如父子,情同知己,他的學生分佈在海內外各地,都對他充滿感念之情,余先生的藝術和教學細想也是值得學習和研究的。評論界甚至認為,余菊庵的書畫藝術給中國美術史留下的是一筆珍貴的藝術遺產。鞠庵先生以“詩、書、畫、印”名震嶺南。先生的“詩、書、畫”成就已被學術界所肯定,但先生的篆刻藝術成就之高,知道的人並不多。其實早在上世紀八十年代中期,嶺南美術出版社曾出版了一套四冊的《嶺南印綜》,向外界介紹當時的嶺南篆刻名家,這四人就是易大廠、鄧爾雅、吳子復、余鞠庵。而鞠庵先生是這四人中年紀最輕的一位。

歐陽希君(文化部藝術品鑒定評估委員會副主任兼秘書長):鞠庵先生印學從易大廠、鄧爾雅、黃牧甫中奠定基礎,他推崇鶴山的易大廠,而宗師東莞的鄧爾雅。先生早年由於生計在刻字社工作,但他並沒有放棄對藝術的追求,在為人們刻印的時候,還忠誠於自己的治印風格與藝術。如“胡文仲印”就是先生當年為人們所刻的一方具有代表性的作品,當年的廣東省文史館副館長鄭彼岸先生就非常欣賞這枚六朝造象字的“胡文仲印”。在嶺南美術出版社編印“海棠花館印賞”的時候,著名學者吳子復先生看了該書稿本后,竟引鞠庵先生為印學知己,並為“海棠花館印賞”作序詩一首:“論交兩代卅年情,知印即人始識荊。早年群雞曾立鶴,最難塊肉總沉冰。鞠矜香老枝頭已,印厭塵凡譜未繩。片片春泥長默默,海棠我咽賣花聲!”關山月先亦在稿本過目后,欣然題上“雪坭(泥)鴻爪”四字。這是對先生的印風的高度概括。評論家在評論其治印藝術時,都認為先生是繼承和發揚秦漢印章的傳統,並博取明清諸家之長,形成自己的獨特的風格。其篆刻講究章法,但對章法的追求並不使人感到神秘莫測。早年我曾看過先生自己整理過的一本印文,對字體深為考究,在字的處理上“何字宜獨立、何字宜靠邊、何處宜密、何處宜疏、何處宜緊、何處宜舒展、何處可肥、何處宜瘦、何處宜長、何處宜短”,正所謂“疏處走馬,密不透風”,先生都有深究。在刀法上,鞠庵先生並不講究刀法。在古往今來,刀法有數十種之多,可謂讓人眼花繚亂,無從著手。而先生對此並不關心,沖刀、切刀、復刀、單刀相輔並用,不區一格,一切視石材而定,從實踐中來。他取法秦漢,蒼古流暢、雄健猛利、突破時俗、脫穎而出。在篆法上,先生說“刻印七分在篆、三分在刀”。所以,先生平時深究古籀、精研六書,實現書法與刀法的一致,韻於刀筆之外。篆刻,一般給人的印象是“印學乾枯、生硬、呆板、無情趣和生命,是一方死印”,但如何使“篆刻”二字具有筆墨光彩,並推向一個廣大精深的高度,這是要靠篆刻之人具有較高的“詩、書、畫”涵養。所以,先生將詩、書、畫融匯於篆刻,在其印中,筆畫線條和諧,為漢印風貌,生辣峻健、迭宕拙樸、功力獨到。印面布白獨特,中鋒落石,刀路中間深、兩邊淺,則藏鋒斂鍔,筋骨在中、渾圓遒勁;邊款沖刀直入,極其猛利;間以切刀,爽利勁挺。從先生的朱文印“長樂”、“一氣呵成”、“海棠花館”、“三代遺民”、“余潛私印”、“人比黃花瘦”等能看見圓渾勁健、大氣磅礴。從白文印“一日之跡”、“歲在丁未我生之初”、“人定畫記”、“余何人斯”等則完全從周秦古鉥中脫胎而出。使人賞心悅目,一洗印壇甜俗造作之氣,拙樸中透露出時代的氣息。