共找到2條詞條名為湖南方言的結果 展開

- 湖南境內的方言

- 湖湘文庫大型叢書之一

湖南方言

湖南境內的方言

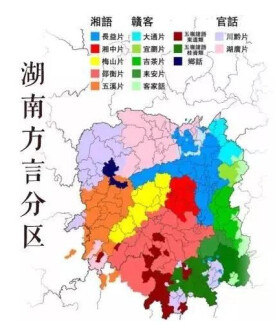

徠湖南方言指湖南境內的方言,其中漢語方言包括湘語、西南官話、贛語、客家語,另外,還有湘南土話、瓦鄉話這一些獨特的島狀方言。

湖南是一個方言複雜的地區。在少數民族聚居的地區,許多人既能說本民族語言,又能用漢語方言進行交際。

湘語是湖南省最具代表性的方言,在湖南省分佈地域最廣,它主要分佈在湘江、資江流域的40個市縣。在湖南地區,湘方言使用的人口約3085萬,佔全國人口的3.2%。

湖南方言

湖南方言的分佈跟湖南的地理情況密切相關。湖南省位於中國的中南部,省會在長沙市。因為在洞庭湖以南,所以叫做“湖南”。因為湘江貫通南北,所以簡稱“湘”。湖南還有民間別稱,例如,根據湘江中游跟瀟水交匯叫做“瀟湘”,又說“三湘四水”。這需要解釋。根據《水經注》:“湘水出零陵始安縣陽海山”。始安縣就是現在廣西的興安縣,陽海山就是現在的陽朔山,陽朔山有一塊寫著“湘漓分派”的大石碑。包括這裡的廣西北部一些地域在漢代屬零陵郡管轄,零陵郡的主要區域就是現在的湖南永州。湘江從這裡向東北流去,灕江從這裡向西北流去,這是湘江和灕江的分水嶺,所以人們把湘江上游叫做“灕湘”。湘江在湖南永州跟從寧遠九疑山來的支流瀟水匯合後向北流去,所以把湘江中游叫做“瀟湘”。湘江到衡陽,跟支流蒸水匯合,所以把湘江的下游叫做“蒸湘”。把“灕湘”、“瀟湘”、“蒸湘”合起來就叫做“三湘”。三湘其實就是湘江流域,代表著湖南的大部分地域。湘江、資江、沅江、澧水4條河流從不同路線匯合到洞庭湖進入長江,它們合起來叫做“四水”,幾乎代表了湖南全部地域。

湖南方言

主要分佈在長沙、湘潭、株洲等湖南中部區域,包括長沙市的城區、長沙縣、望城縣的全部以及寧鄉縣和瀏陽市的部分地區,株洲市的城區和株洲縣,湘潭市的城區、湘潭縣、韶山市和湘鄉市,岳陽市的城區、岳陽縣、汨羅市以及湘陰縣和平江縣的部分地區,常德市的安鄉縣的部分,益陽市的城區、沅江市、桃江縣和安化縣,衡陽市的城區、衡陽縣、衡山縣、衡東縣、衡南縣和祁東縣,婁底市的城區、漣源市、冷水江市、新化縣和雙峰縣,邵陽市的城區、邵陽縣、邵東縣、新邵縣、武岡市、新寧縣、城步苗族自治縣以及綏寧縣、洞口縣和隆回縣的部分,懷化市的辰溪縣、漵浦縣和會同縣,湘西土家族苗族自治州的瀘溪縣,永州市的城區、東安縣、祁陽縣、道縣、江華瑤族自治縣和新田縣的部分地區。

在湖南是第二大方言,主要分佈在湖南西部和東南部的廣大區域,包括常德市的城區、漢壽縣、桃源縣、石門縣、臨澧縣、澧縣、津市市、華容縣以及安鄉縣的部分,湘西土家族苗族自治州的吉首市、古丈縣、保靖縣、花垣縣、鳳凰縣和龍山縣,張家界市的城區、桑植縣和慈利縣,懷化市的城區、中方縣、麻陽苗族自治縣、靖州苗族侗族自治縣和通道、新晃、芷江3個侗族自治縣,永州市的城區、東安縣、雙牌縣、道縣、江永縣、新田縣、寧遠縣、藍山縣、江華瑤族自治縣,郴州市的城區、桂陽縣、宜章縣、臨武市和嘉禾。

主要分佈在湖南東部,包括岳陽市城區、臨湘市和岳陽縣、平江縣、華容縣的部分,長沙市的瀏陽,長沙縣北,株洲市的醴陵市、攸縣、炎陵縣和茶陵縣,衡陽市的耒陽市和常寧市,郴州市的永興縣、安仁縣和資興市,邵陽市的洞口縣以及綏寧和隆回的北部。

主要分佈在湖南東部和東南部,包括岳陽市的平江縣,長沙市的瀏陽市,株洲市的醴陵市、炎陵縣、茶陵縣和攸縣,永州市的江永縣、新田縣和江華瑤族自治縣,郴州市的汝城縣、桂東縣、資興市、安仁縣、汝城縣、桂東縣、臨武縣和宜章縣。

著名語言學者楊時逢認為,湖南南部的衡陽、郴州、永州三市(20 世紀 80 年代以前分別稱衡陽地區、郴州地區、零陵地區)通 常被稱為“湘南地區”。這一地區東與江西省、西與廣西壯族自治區、南與廣東省交界。其中的永州 市、郴州市境內的不少縣市,包括永州市所轄的零陵、冷水灘、東安、雙牌、道縣、寧遠、江永、江華、新田、藍山10縣區,郴州市所轄的桂陽、嘉禾、宜章、臨武、汝城、資興 6 縣市,一共 16 縣(市、區)存在一 些與當地的“官話”截然不同的“土話”,我們統稱之 為“湘南土話”。

代表方言:一,以資興說(Zixingsa)為代表的土話區(白說),包括永興、桂東、汝城、安仁,是湘南土話與客贛方言的混合型。二,以嘉禾話為代表的湘南土話雙語區,包括宜章、臨武、嘉禾、桂陽、藍山、寧遠,是同時使用湘南土話與西南官話的雙語區。三,以道州話為代表的保留了湘語特徵較多的湘語土話,包括冷水灘、零陵、東安、雙牌、道州、新田、江永、江華與桂北平話關係密切。

瓦鄉話主要分佈在懷化市的沅陵縣、漵浦縣、辰溪縣,湘西土家族苗族自治州的古丈縣、瀘溪縣。

以上分類是粗線條的分類。有的區域是雙方言區域,例如永州和郴州通行官話,局部地區并行土話和其他方言。有的具有混合方言特點,例如:岳陽城區方言有贛語和湘語混合的特點。湖南中部的新化縣等地方的方言也有這個特點,雖然一般把它們歸屬湘語。湖南東南部和西部的不少方言,例如永州城區的方言具有官話和湘語混合的特點。衡山縣除了北部靠近雙峰的“後山話”是典型的湘語,大部分地區說的“前山話”從語音等特點來看具有官話特點,是湘語和官話的混合。例如,古代全濁聲母在現在前山話中清化以後,平聲送氣仄聲不送氣。長沙市區用“爹爹”稱呼爺爺,然而瀏陽、衡山用“爹爹”稱呼爸爸。

苗語湘西方言

湖南境內的苗語主要為苗語湘西方言(dut Xongb),屬於苗瑤語系苗語支。苗語湘西方言又稱作苗語東部方言,主要分佈在湖南省西部苗族聚居區和貴州松桃縣等地。說苗語湘西方言的人口約100萬。苗語湘西方言分為兩個次方言,以其西部次方言花垣縣吉衛鎮臘乙坪村的語音為標準音。於1950年代創製了拉丁字母的湘西苗文。楊再彪(2004)把湘西方言分為東西兩個次方言,西部次方言分佈在鳳凰縣、花垣縣、吉首市南部、新晃侗族自治縣、麻陽苗族自治縣,東部次方言主要分佈在瀘溪縣、古丈縣、龍山縣南部和吉首市東部等。

土家語(pi˧˥ tsi˥ sa˨˩)屬於漢藏語系藏緬語族土家語支。在土家語中,土家族人自稱pi˧˥ tsi˥ kʰa˨˩ [畢茲卡]。根據楊再彪博士2011年4月提供的數據,土家語目前在湖南省西部的34個鄉鎮中、200個行政村的500個自然村寨中依然被使用著。土家語分為南北兩種方言。南北土家語音韻語法辭彙差異過大,無法交流。

土家語北部方言又稱畢基語,為以前絕大多數土家族人的母語。但現在,許多土家族人的母語已轉為了湖南西北部當地流行的漢語方言(西南官話),只有少部分土家族人的母語仍為土家語北部方言。

龍山土話

永順縣:對山鄉、和平鄉、西歧鄉、首車鎮、勺哈鄉

保靖縣:普戎鎮、仙仁鄉、塗乍鄉

古丈縣:茄通鄉、斷龍鄉

保靖土話

龍山縣:隆頭鎮、岩沖鄉、長潭鄉、里耶鎮

保靖縣:隆頭鄉、比耳鄉、馬王鄉、拔茅鎮、昂洞鄉、龍溪鄉、簸箕鄉

孟茲話

土家語南部方言又稱孟茲話。孟茲話為土家語在大面積的苗瑤、漢語區內的方言島,自古以來便只有很少的母語人口(現僅幾百人使用),分佈在瀘溪縣境內的潭溪鎮且己村的九個村寨(別名九寨話),潭溪鎮中也有少量遷移人口。具體村寨名為(括弧中為該地孟茲語名):

下都(tsʰie˨˩ bu˨˩)

鋪竹(pʰu˧ dzɯ˧)

波洛寨(bo˧ lo˧ tsai˩˧)

且己(tsʰa˧ dʑi˧˥)

下且己(tsʰa˧ dʑi˧˥ a˨˩ di˧˥)

大波流(tsʰie˨˩ dɯ˥ pʰo˨˩)

小零寨(tsʰie˥ ȵĩ˧˥ sa˧)

梨木寨(li˨˩ mu˨˩ tsai˩˧)

土麻寨(tʰɯ˩˧ ma˨˩ tsai˩˧)

潭溪鎮(hu˧ dɯ˧)

侗語(sungp Gaeml)是侗台語系(或稱侗台語族、壯侗語族)的語言之一,現使用拉丁字母的侗文(leec Gaeml)。侗語南北兩種方言皆在湖南有分佈。在湖南省內,侗語主要分佈在湖南西部的通道隴城、新晃中寨和靖州濫泥沖等地。

勉語(Iu Mienh)是瑤族使用的主要語言之一,也是苗瑤語系瑤語支唯一的語言。勉語內的勉方言(湘南分支)以及藻敏方言在湘南的瑤族聚居區使用。其中勉方言(湘南分支)分佈在湖南南部山區的瑤族聚居村落,使用人口超過13萬;而藻敏方言僅在湘南的宜章縣內有分佈。

湘語形成的原因是北方漢族人南下湖南單獨發展並且受到南方少數民族語言影響。雖然湘語在湖南境內的歷史非常久遠,但是湖南境內的少數民族一直是這個區域的主要民族成員。漢語首先在湖南的中心區域傳播進來,湖南周邊的漢語是後期再從這裡進一步傳播過去的。

《漢書·南越傳》記載,南越王趙佗曾經說“西北有長沙,其半蠻夷亦稱王。”公元8年,王莽篡位,曾經把長沙國改名“填蠻郡”,可見當時湖南境內少數民族勢力非常大。具體地說,秦漢時期的漢族主要分佈在3個區域:以常德為中心的沅水和澧水中下游地區;以長沙為中心的湘江中下游地區;湖南和江西兩省的交界線一直到廣東省的狹長地帶。另外,整個湖南地區的廣闊腹地仍然是古代使用苗瑤語族語言的民族居住和沒有開發墾殖的地方,其中可能還零星地散布著一些漢語移民地點。(李藍1994)。唐朝後期劉禹錫貶謫到武陵以後有文章說:“湘沅之濱,寒暑一候,陽雁才到,華言罕聞。”(《全唐文》第六〇三卷的《上杜司徒書》)說明當時湘江、沅江流域還有大量非漢族地區,漢語難得聽到。湖南境內氣候溫潤,土地肥沃,漢族人從原來居住區域向周邊地區移民相對便利,因此這種逐漸擴散方式的移民運動歷代都不停息。譚其驤分析了邵陽、新化、武岡、新寧、城步、湘陰和靖州等地方的氏族歷史材料,認為“湖南本省得五十五族,僅後於江西,超過其他一切外省,良以境土密邇,遷徙便利,此為當然之現象。”(譚其驤1987:325)

湖南西南部新化、安化一帶的湘語,可能是宋朝才擴散過去的。“梅山峒蠻,舊不與中國通。其地東接潭,南接邵,其西則辰,其北則鼎、澧,而梅山居其中。……熙寧五年,遂檄諭開梅山。……詔以山地置新化縣。”(《宋史》第四九四卷的列傳第二五〇篇)

湖南西北部南縣的湘語到民國時期才形成。清朝末期,在洞庭湖北岸,長江水流攜帶到洞庭湖的泥沙淤積成一大片三角洲。這些肥沃的土地,吸引了省內眾多移民。但是移民來源比較雜亂,各自說自己原來的方言。到民國時期還是既沒有內部地位特別的方言可以推廣,也沒有外部一致的方言可以模仿。但是因為遷移到這裡來的人的原籍一般是益陽、長沙、岳陽、常德、衡陽。益陽來的人最多,“風俗益陽化”明顯。(張偉然1995:73)所以,今天南縣湘語也最接近益陽湘語。

湖南省邊遠區域的漢語方言最晚傳播過去,又最先被省外來的強勢方言西南官話同化和覆蓋。當湖南周圍的方言都不同程度地被其他方言取代以後,湖南中部還保留了比較典型的湘語。長沙、湘潭、株洲、衡陽、婁底等湖南中部的大城市的方言會形成自己的向心力。這種地域優勢帶來的方言優勢也會使湖南核心區域的方言不斷鞏固自己的地位。但是長沙這樣最核心的城市,由於人員流動頻繁,外來方言的影響很強烈,所以反而比中部其他地區的方言變化更加快,但是由於自己的地域優勢形成的方言優越感的作用,沒有湖南周邊方言變化快。

西南官話的形成有兩個原因:第一,北方漢族人南下和外地軍人駐紮;第二,湖南跟貴州、廣西等交界地區的自然交往。北方漢族人南下湖南主要通過軍隊駐紮和難民駐留形成。當外來的叫做官話的北方方言成為當地交流的強勢方言的時候,就可能取代當地方言或者少數民族語言。在湖南永州和郴州還存在雙方言現象,就是城市基本上被官話覆蓋,沒有當地固有的土話,但是農村裡,甚至在江永的等偏僻的縣城還保存了土話,形成土話和官話並存的雙方言生活。其實直接影響湖南方言的官話,更多的是跟湖南西邊和南邊通行的西南官話。這是老百姓直接交流的結果,由於官話更加容易明白更加通行,人們就會逐漸自動改說官話。

早在秦朝,就有北方軍隊進入湖南境內。公元前221年,秦始皇派遣軍隊到湖南。《淮南子·人間訓》記載:他“使尉屠睢發卒五十萬為五軍,一軍塞鐔城之嶺(現在湖南的靖州),一軍守九嶷之塞(現在湖南的寧遠)……三年不解弛弩。”以後漢朝、明朝派遣軍隊到湖南都有記載。《後漢書》南蠻西南夷列傳第七十六篇記載:東漢建初年間,在平定武陵蠻的分支溇中蠻后,“於是罷武陵屯兵,賞賜各有差。”《元史·劉國傑傳》記載:“宋嘗選民立屯,免其徭役,使御之,在澧者曰隘丁,在辰者寨兵。宋亡,皆廢。國傑悉復其制。”。到明朝發展到了頂峰。那時有“國家鎮守四方之墾屯軍政機關”,機關管理的士兵一般來自外地,遇到戰爭上戰場,平時耕種。(譚其驤1987:322)

這些軍人長期在駐紮地區生活,他們的語言如果是弱勢語言就可能被當地語言同化。“邊城父老舊鄉鄰,弭節從容問所因。綠鬢已應辭故里,白頭猶解識先人。衣衫尚有唐風舊,童稚皆傳楚語新。”(《敬軒文集》第八卷的《過沅州見故鄉父老從戎者與道家鄉事多有識先人者因賦此》)可見軍人的後代就已經被當地“楚語”同化。

這些軍人的語言如果是強勢語言,就可能保持自身官話。道光《永州府志》引用舊的地方志說:“州縣各在鄉談,聽之綿蠻,儕偶相謂如流水,男婦老幼慣用之,反以官話為佶屈。惟世家子弟與衛所屯丁則語言清楚,不類鴃舌。”

從漢朝開始,由於封建王朝多數都在中原建立都城。因此,中原戰爭禍害到處引發,百姓流離失所,開始向南方尋求安身地方。譚其驤說(1987:301):“中原人之開始大量來移湖南,湖南之始為中原人所開發,其事蓋促成於莽末更始之世。方是時中原大亂,烽煙四起,田園盡蕪,千里為墟,百姓皆無以為生,必有南陽、襄陽諸郡之人,南走避於洞庭、沅、湘之間,篳路藍縷,以啟此荒無人居之山林曠土也。”根據《續漢書·郡國志》記錄,從公元2年到公元140年(永和五年)間,長沙國戶數增長了5倍,人口增長了4倍。零陵郡戶數增長了9倍,人口增長了6倍。桂陽郡戶數增長了4倍,人口增長了2倍。武陵郡戶數和人口數均增加了30%多。然而這140年間全國戶數和人口數卻反而減少了20%。可見當時湖南境內人口數量急劇增長不是屬於自然增長,而是與北方移民有著重大的關係。

歷史學界一般認為,中原地區向南方大舉移民的第一個高潮從西晉末年的“永嘉喪亂”開始。當時江南相對安定,許多中原人過長江避難。“京洛傾覆,中州士女避亂江左者十六七。”(《晉書·王導傳》)東晉統治者為了安定民心,曾經根據士族和民眾的原籍設立行政區域,安排移民。當時江蘇接收的中原移民最多,其次是安徽,再次是湖北、四川、河南南部、陝西北部和山東北部。然而湖南,因為距離中原比較遠,只有在北邊一小部分地區有移民來(譚其驤1987:211)。根據《宋書·州郡志》和《晉書·地理志》,當時設置的北方移民區域在現在湖南界內的,有南義陽一郡,南河東半郡。這次移民應該對洞庭湖一帶的古代湘語造成了衝擊,逐漸形成常德一帶的官話。

第二次大移民發生在唐朝“安史之亂”以後。《舊唐書·地理志》記載“自至德后,中原多故,襄鄧百姓,兩京衣冠,盡投江湘,故荊南井邑十倍其初”。這說明在唐朝中期,從湖北荊州到湖南常德一帶因為移民而增加了戶口10倍以上。唐朝末年的詩人韋莊也在《湘中作》中說:“楚地不知秦地亂,南人空怪北人多。”北方居民遷徙規模大,人數多,地域相對集中,使他們的語言不僅難以被本地土著語言同化,反而給當地土著語言造成了巨大的衝擊。這就強化了常德方言的官話基礎。周振鶴、游汝傑也說:“如此大量的移民勢必帶來北方方言的巨大衝擊,以至北方方言取代了澧水流域和沅水下游的固有方言。常德地區的官話基礎也許在此時已經奠定。”後來經過經過宋朝300百年的發展,“北方話終於由北向南逐步擴大至整個沅澧流域。”(周振鶴,游汝傑1985)

北方漢語的南下也給南方的少數民族語言造成了衝擊。中原地區相對比較先進的生產力與文化促使少數民族居民自覺地向他們學習。劉禹錫曾經在他的詩《武陵書懷五十韻》中描繪他貶謫在朗州(現在的常德)的時候,“鄰里皆遷客,兒童習左言”。《隋書·地理志》有描繪當時“蠻”的情況,“其與夏人雜居者,則與諸夏不別;其僻處山谷者,則言語不通,嗜好居處全異。”

由於缺乏文獻的記載,我們已經無法知道南部地區的官話具體是什麼時候形成的。張偉然(1995:66-67)認為,湖南南部官話與宋朝到明朝時期軍隊駐紮有關,開始在軍隊和政府內部流通。可以肯定,至少清朝已經有了相當一部分人開始使用官話了,因為清朝到民國的一些地方志明確記載已經有了官話。例如光緒《興寧縣誌》記載“民多漢語,亦有鄉談”。道光《永州府志》:“所說皆官話,明白易曉,其間不同者,則四方雜跡,言語各別,聲音亦異,其類甚多。”清朝同治《江華縣誌》記載:“邑人何景槐曰:江邑所說皆官話,明白易曉。其間不同者,由四方雜跡,言語各別,聲音異其類,甚多能悉記。”

湖南省外部的官話肯定也會影響湖南官話的形成。周振鶴,游汝傑(1985)認為湖南南部的官話是從廣西傳過來的,“一支北上靖州,結合湖北的影響,使靖縣方言官話化,使會同、通道、黔陽方言帶有湘語北片特徵。另一支自西向東進入湘南,與湘語、贛語接觸、交融,形成幾類方言混雜的局面。”范俊軍(2000)也有相同的觀點,認為官話在湖南南部是後來出現的,最早也只能在明朝末年以後從中國西南經過廣西北部進入湖南南部。從郴州市範圍來說,官話最先從西經過湖南永州市進入郴州市的桂陽縣,再向東邊擴散到郴州、郴縣,再向南邊擴散到臨武、宜章甚至廣東北部。”

總之,官話分佈在湖南西部和南部邊遠區域,還難以滲透到湖南中部的核心區域。為什麼官話容易在湖南外圍的西部和南部形成呢?第一,這些區域沒有形成一致性比較強的非官話方言,任何一種固有方言都難以成為強勢方言。第二,數量多特徵複雜的固有方言區域之間也迫切需要一種容易流通的官話來做為區域共同語。第三,這些區域外圍的強勢方言是官話,人們自然會通過跟湖南省以外的貴州、廣西人交往,因此必須掌握也自然容易學會這些地區說的官話。

關於湖南省贛語的形成,周振鶴,游汝傑(1985)認為是江西移民大量進入湖南的結果。張偉然(1995:66-67)做了進一步論證。歷史上有“江西填湖廣”的說法。如果說唐朝以前,到湖南的移民主要來自北方,那麼五代以後主要來自東方。“贛、湘境地相接,中無巨山大川之隔,於是自密趨稀之移殖行動,自然發生矣。故江西人之開發湖南,鮮有政治的背景,乃純為自動的經濟發展。”(譚其驤1987:321)可見,贛語的形成跟自然移民有關,而沒有政治避難的原因。

根據譚其驤考證,五代時期江西一共有22族移民到湖南,18族在湘陰,4族在寶慶府(今邵陽),3族在新化,1族在武岡(譚其驤1987:339)。宋代在湖南的江西移民很多,“這些江西人多遷自隆興府(治今南昌市)、吉州(治今吉安市),主要從北面的修水——汨羅河谷進入洞庭湖平原,從中部今浙贛線所經的湘贛大道入潭州(治今長沙市)、邵州(治今邵陽市),從南部上猶江——耒水河谷進入湘南的郴州、桂陽軍、武岡軍一帶。”(葛劍雄等1993:315-316)《明太祖實錄》第二五〇卷記載洪武三十年(1397年),“常德府武陵縣民言:武陵等十縣自丙申兵興,人民逃散,雖或復業,而土曠人稀,耕種者少,荒蕪者多。鄰近江西州縣多有失業之人,乞敕江西量移貧民開種,庶農盡其力,地盡其利。上悅其言,命戶部遣官於江西,分丁多人民及無產業者,於其地耕種。”

周振鶴、游汝傑(1985)總結了江西人向湖南遷徙的幾個特點。第一,江西移民從湖南東北向西南、西北、東南3個方向遞減,和各地距離江西北部、中部的遠近成正比。因此湖南的贛語片自然緊鄰江西,而且北部的贛語特徵比南部更加明顯。第二,江西移民的出發地點相對比較集中,主要是泰和、吉安、吉水、安福、南昌、豐城6個縣。這與江西本省各地開發程度有關。開發程度高的這6個縣田沒有閑置土地,但是有閑人,就自然會尋求移民的出路。然而江西南部本身開發程度比較低,自然不會向湖南移民。第三,湖南北部的移民來自江西北部,湖南南部的移民來自江西中部。這樣就造成湖南北部和南部贛語的差異。第四,江西移民從唐朝到宋朝到元朝的700多年裡持續增加。首先在湖南和江西交界的湖南東部形成贛語,後代的移民就越過這個區域向縱深發展,深入到湖南西南邊界,從湘陰到寧鄉到新化到綏寧。

地方志中也有大量江西移民的記載。例如康熙《瀏陽縣誌·拾遺志》記載:“瀏鮮土著,比閭之內,十戶有九皆江右之客民也。”民國《醴陵鄉土志》記載:“縣境之內,率多聚族而居,在數百年前皆客民也。……醴陵近江西,故族姓亦以來自江西者為多。”

一些歷史記載還可以說明湖南的贛語在宋代似乎還沒有完全形成。南宋詞人劉克莊從江西萍鄉進入醴陵后曾經說:“市上俚音多楚語。”(《后村大全集》第三卷的《醴陵客店》)這說明南宋時期醴陵與萍鄉方言的差距還明顯。當時醴陵還說的是“楚語”,就是湘語,贛語還沒有完全形成。

客家人一般是明朝到清朝時期從廣東、福建或者經過江西輾轉進入湖南的,而且一般以家族為單位進行遷移。(陳立中2003:7-33)根據各地族譜的記載,客家人最早進入湖南是在宋代,大批遷移是在明朝到清朝。例如,茶陵江口黃姓的一支,他們的始祖在1184年(南宋淳熙十年)從江西贛州遷移來的。平江縣最早一批客家先民是1472年(明朝成化七年)從廣東龍川遷移來的。清朝從順治到乾隆年間,客家人先後從現在的梅州、惠州、大浦、平遠、蕉嶺、樂昌遷移到平江。瀏陽客家人的祖先大多來自廣東東北部和福建西部的汀江流域,主要是廣東平遠、興寧、梅州等縣市。明朝初期和清朝初期,福建客家人大規模遷移到醴陵,廣東客家人遷移到汝城。炎陵縣的客家移民主要是清朝來的。

客家人進入湖南一般有3個原因。第一,江西“棚民”因為官方捕捉被迫遷移。根據《醴陵縣誌》(1948年)記載,客家人“習勞尚武,男女並耕,結棚而住,故稱之棚民。明亡,常糾集勇壯,頭裹紅巾,響應鄭成功、金聲桓以圖恢復。……自是清吏之於棚民,捕殺之餘,繼之以驅逐。棚民既不容於宜春,多散居鄰縣”。第二,沿海居民因為戰爭騷擾被迫遷移。根據《醴陵縣誌》(1948年),“順治間,鄭成功據廈門,屢侵掠沿海諸縣。清兵追之不能勝,乃頒令遷沿海之民於內地,盡焚其廬舍器物,以絕鄭氏海舶所用釘鐵蔴油硝磺粟帛。閩粵之人家破流亡,千里遠來”。第三,政府引導移民來湖南開荒。明朝末年到清朝初年,境內戰亂頻繁,導致人口急劇減少。根據同治年間《攸縣誌》記載,“明末兵災,民竄田荒。”政府“招徠開墾,難敷額數”。政府為了休養生息,鼓勵拓荒生產,所以有大量客家人遷移到湖南開荒。

總之,湖南客家話分佈區域不大。由於客家人遷移到湖南的時間比較晚,而且大多是家庭式的遷移,因此客家話在湖南並沒有形成大範圍的分佈,只是零散地分佈在幾個縣市。

土話包括湘南的“土話”和“平話”,湘西的“鄉話”。目前學術界對這些土話的形成過程還沒有足夠系統的研究,但是可以初步肯定,這些土話由於地理位置相當偏僻,交通非常閉塞,因此種類繁多,具有早期湘語等方言特點,而且本身由於語言接觸發生很多特殊變異。

梁敏、張均如(1999)認為平話“是來自各地移民的不同方言在桂林、柳州、南寧等地彼此交流、融合發展,並受壯侗諸語言的影響而逐漸形成的一種漢語方言。我們姑且稱之為古平話,在官話和粵方言進入廣西之前的一千多年間,古平話曾經是湖南南部和廣西南北各地百姓的主要交際用語,也是當時官場和文教、商業上的用語”。李冬香(2006)認為湘南土話是不同時期漢族移民的歷史沉澱以及同當地土著民族互相影響的結果,而且到宋朝已經基本完成。(鮑厚星2004)認為湘南土話的形成原因很複雜。第一,湘南土話區域處在五嶺山脈中,地理情況很複雜。第二,歷代移民情況複雜。第三,與當地少數民族頻繁接觸情況複雜。第四,宗族勢力的影響複雜。

從移民歷史角度來考察,從漢朝一直到近代,湖南東南部都接受了大量的移民,而且從族譜來看,大部分來自江西,與湖南其他地區的移民情況並沒有本質上的不同。因此只從移民情況無法解釋湘南土話的形成。而且從語言特徵來看,有的相當古老,比如古代知組聲母現在讀塞音,江永桃川土話把“樹”叫做“木”等等,可見有不同時期的歷史沉澱。有的很奇怪。例如從大地嶺土話的人稱代詞來看(彭澤潤2002),幾乎無法找到它跟一般的漢語方言的對應關係。這說明在語言接觸的歷史過程中,很可能受到少數民族語言的影響。許多地方不同的族姓說不同的土話,說明有家庭式移民的背景。偏僻又複雜的地理條件,造成交通閉塞,大範圍地交流受到地理條件的局限,最終形成了數量多、流通範圍小的不同的方言格局。

湘西土話(鄉話)主要分佈在懷化市的沅陵、辰溪、漵浦和湘西土家族苗族自治州的瀘溪和古丈。這些縣份本來就偏僻,而鄉話又只分佈在這些縣份中交通更加閉塞的偏遠山區,城鎮一般通行官話或者湘語。

根據楊蔚(1999:2-3)的研究,鄉話分佈的區域在歷史上曾經是少數民族活躍地區。當時的人被叫做“五溪蠻”。早在公元前202年(漢朝高祖五年)設置沅陵縣,屬於武陵郡。因此漢族人遷居這裡的歷史比較久遠。《後漢書·南蠻西夷列傳》註釋說:“干寶《晉紀》曰:武陵、長沙、廬山郡,槃瓠之地也,雜處五溪之內。”秦朝漢朝時期,中央政權為了平定這裡,都曾經征討過這裡。公元49年(漢朝光武帝建武二十四年),伏波將軍馬援“將十二郡募士及刑四萬餘人征五溪……”根據萃默齊《說蠻》記載,“馬伏波遺兵十家”,“凡二百餘戶,自相婚姻,后發至三百餘戶”。唐朝段成式的《酉陽雜俎》也記載“馬伏波有餘兵十家不返,自相婚姻,有二百餘戶”。隋朝唐朝時期,現在沅陵、瀘溪、辰溪等地為是軍事重地,當時有大批漢族人隨軍來到這裡,因此當時文教事業一度很發達。宋朝嘉祐三年,政府在沅陵明溪口派駐軍隊防守,並且分給士兵田地時代(世代)耕種。元世祖開通京都到雲南的驛道,沿途設置驛站。當時的沅陵、辰溪、瀘溪境內設置了界(有一“亭”字)、馬底、船溪等驛站。這就促進了商品流通,也吸引了一批來自浙江、福建、江西的移民。明朝到元朝,政府繼續駐紮部隊,讓士兵世代耕種田地,吸收移民。根據1874(清朝同治十二年)守忠等編輯的《沅陵縣誌》記載:“縣之四塞山川險峻、故元明以來他省避兵者卒流徙於此,今號稱土著者原籍江西十之六七,其江浙豫晉川陝各省入籍者亦不乏”。從族譜來看,鄉話區域的一些大姓氏都來自外省,主要是江西。

這些歷史特徵跟湘南土話有相似的地方,都是移民語言在跟當地語言接觸以後在山區這種偏僻的地理位置獨立保持和發展的結果。本來這些土話再土也不奇怪,但是在雙方言區的官話的參照下就顯得奇怪了。

春秋戰國時代的“楚語”

早在徠舊石器時代就已經有人類棲息生活在湖南境內。從20世紀80年代開始,湖南境內不斷發現有舊石器文化遺址。1992年在石門縣燕兒洞遺址首次發現的“石門人”化石,距離現在大約2萬年以上。

上古時期,湖南境內主要居住有“三苗”部落。《史記正義》記載:“吳起雲,三苗之國,左洞庭而右彭蠡,……今江州、鄂州、岳州,三苗之地也。”三苗在跟華夏之間進行了長期的戰爭以後,逐漸衰敗,也沒有再在歷史上留名。

後來,三苗部落生長區域,建立了楚國政權,歷史上叫做“荊蠻”。《詩·小雅·采芑》就說“蠢爾蠻荊,大邦為讎。”楚國的先民據說是中原祝融部落,姓羋。《史記·楚世家》說:“楚之先祖出自帝顓頊高陽。”他們在夏朝到商朝時期往南遷移,一直到周朝初年,才開始定居到楚。經歷幾百年的經營,征服了濮、越、巴、蠻等南方部落集團,建立了一個強大的諸侯國。不過楚國一直被北方政權輕視,楚國也公開宣稱:“我蠻夷也,不與中國之號謚。”南下的北方夏文化與當地的土著文化結合,最終形成一種既與中原文化聯繫又保持自身特徵的楚文化。

楚國對湖南的控制,從戰國時期開始。“戰國初,吳起相楚悼王,南並蠻、越,取洞庭、蒼梧之地,於是湖南之東部湘、資二流域入於楚。其後復西向并吞沅、澧二流域,曰巫中,而湖南之全部皆入於楚矣。”(譚其驤1987:300)

楚國地理位置特殊,它的語言跟北方的華夏語,西方的藏緬語,南方的苗瑤語和東南的壯侗語可能都在楚國進行過接觸。因此楚國的漢語應該吸收了多種語言成分,別具一格。最初這種語言可能與華夏語言差異不大。雖然楚國政權建立后,一直與中原政權長期處於敵對狀態,但是彼此的交流從來沒有中斷過。楚國原來的居民是少數民族,楚國政權為了加強自己的統治,必定會加速與這些民族的交流和融匯。這種新變化的漢語我們可以叫做“楚語”。

上古漢語使用範圍以黃河中游為中心,但是今天的吳語、湘語、粵語也開始播種和萌芽了。古代楚語包括湖北、湖南以及周圍的長江中游一帶。所以在一定意義上可以說楚語是今天湘語的前身。(袁家驊等1983:19)

古代楚語的原始面貌無法考證,我們只能從一些歷史記載中窺探它的一些特徵。“楚言”這個詞最早出現在《左傳》里。《左傳·庄公二十八年》記載楚國令尹(相當宰相的官員)子元討伐鄭國,“眾車入自純門,及逵市。縣門不發,楚言而出。”可見當時楚國人說的語言已經叫做“楚言”,與中原諸侯國是有區別的。《孟子·滕文公上》記載孟子在譏諷楚人許行的時候也說“今也南蠻鴃舌之人”。但是既然許行能夠“自楚之滕”去宣揚他的學說,而且能與“自宋之滕”的陳相兄弟進行交流,所以當時的楚語雖然與北方中原地區的語言有差別,但是仍然屬於漢語的一種方言。

古代楚語與北方漢語的差別可能主要體現在辭彙及其語音上。宋朝黃伯思《翼騷序》說:“屈宋諸騷,皆書楚語,作楚聲,紀楚地,名楚物,故可謂之楚辭,若些、只、羌、誶、蹇、紛、侘、傺者,楚語也。”《左傳·宣公四年》在解釋楚國子文的名字的時候說:“楚人謂乳谷,謂虎於菟,故命之曰斗谷於菟。”可見,漢語中相同的意思在楚國的表達中有很多不同。《楚辭》中的語辭“兮”、“些”也可以當做古代楚語在語法上的特徵。不過這時的楚語做為漢語應當是指流行於當時楚國上流社會的語言,也許可以叫做楚國的共同語,而普通百姓大多數還是少數民族,一般不會說漢語,還是說自己的少數民族語言。

漢代的“南楚語”

春秋戰國時代的古代楚語到了漢代有了新的變化。這一變化在漢朝揚雄的《方言》中可以反映出來。下面是《方言》中與“楚”地有關的地名,先排列地名,後排列數字,數字錶示這個地名在《方言》中出現的次數。資料來自丁啟陣的《秦漢方言》,我們做了整理。可以把《方言》裡面出現的地名分成3個類別:(1)“陳楚”為主的名稱:楚42/陳楚江淮之間9/陳楚之間5/楚郢以南2/陳楚2/荊楚1/楚部1/自楚之北郊1/楚以南1/陳楚之郊1/陳楚之內1/自關而東陳楚之間1/楚潁之間1。(2)“南楚”為主的名稱:南楚27/南楚之外11/南楚江湘之間7/南楚江淮之間6/南楚江沔之間2/南楚之間4/南楚宛郢1/南楚洭瀑之間1/南楚以南1/陳楚之郊南楚之外1/南楚江湘1/陳楚之間南楚之外1。(3)“江”、“湘”為主的名稱:江湘之間8/江沔之間2/沅澧之間2/江沅之間2/江湘郊會1/湘潭之原荊之南鄙1/湘潭之間1/江湘之會1/九嶷京郊之鄙1/九嶷湘潭之間1/沅澧之原1/沅湘之間1/江濱陳之東鄙1/湘沅之會1/楚郢江湘之間1。

先看第(3)類地名。這裡涉及的地名比較具體,容易確定。“江”就是現在的長江。“湘”就是現在的湘江。《水經注》卷三十八:“湘水出零陵始安縣陽海山,流經零陵縣、洮陽縣、泉陵縣、重安縣、酃縣、陰山縣、醴陵縣、臨湘縣、羅縣、下雋縣,北至巴丘入於江。”“沅”就是沅江。《水經注》卷三十七:“沅水出牂牁且蘭縣,流經鐔成縣、無陽縣、臨沅縣,東至長沙下雋縣西,北入於江。”“澧”就是澧水。《說文》:“澧,水出南陽雉衡山,東入汝。”《漢書·地理志》曰:“充縣歷山,澧水出焉。”《水經注》:“澧水出武陵充縣西。”“潭”就是從湖南西南角發源的廣西境內的融江。晉朝郭璞《方言注》:“潭,水名,出武陵。”《漢書·地理志》:“武陵郡鐔成縣下有潭水。”《漢志》:“武陵郡鐔成縣玉山,潭水所出。”漢朝鐔成縣的縣治在今天湖南省靖州西南。“沔”就是湖北的漢水。《水經注》:“漢水出隴坻道縣嶓冢山,初名漾水,東流至武都沮縣,始為漢水,東南至葭萌,與羌水合,至江夏安陸縣名沔水,故有漢沔水之名。又東至竟陵,合滄浪之水,又東過三澨,水觸大別山南,而入江也。”“九嶷”就是湘南的九嶷山,在現在的寧遠縣城東南。《山海經》第十四:“南方蒼梧之丘,蒼梧之淵,其中有九嶷山,舜之所葬,在長沙零陵界中。”郭璞《方言注》:“九嶷,山名,今在零陵營道縣。”這些地名,除了沔水,都在湖南境內。

再看其他兩類。第(1)類主要涉及“楚”和“陳楚”,第(2)主要涉及“南楚”。“楚”和“南楚”的關係到底怎樣?“南楚”是“楚”的南部,還是它南方的獨立地域?我們認為廣義的“楚國”應該包含“陳”、“楚”和“南楚”。狹義的楚國就是這個區域的中心地帶“楚”。“楚”和“南楚”雖然在權利管轄方面不是並列關係,但是至少在方言不同方面是並列關係,因為揚雄的《方言》本來做為一部提供方言詞語的分佈情況的著作,在討論方言不同的時候,經常把“楚”跟它南邊的“南楚”和北邊的“陳”並列使用。《史記·貨殖列傳》稱:“陳在楚、夏之交。”楚頃襄王21(二十一)年(公元前278年),秦朝將領白起率領軍隊攻破楚國都城郢(現在的湖北江陵北部),楚國被迫把都城遷移到陳城(現在的河南淮陽)。所以“陳楚”應當指“陳”和“楚”,包括現在湖北的大部分以及河南的部分地區。“南楚”多與“江”、“湘”等並舉。《史記·貨殖傳》說“衡山、九江、江南豫章、長沙,是南楚也。”這裡的“衡山、九江、豫章、長沙”當指當時的4個諸侯國,包括現在湖南、江西的大部分以及湖北、廣東和廣西的部分地區。楚國都城郢就是在湖北和湖南交界位置的長江邊。可見,“陳”、“楚”和“南楚”是把長江做為中心從北部到南部的3個連續區域。

從廣義楚國來看,湖南就是在楚國範圍。因此我們可以認為漢朝的“楚語”,特別的“南楚”的漢語就是是現代湘語的前身。

整體方言分佈和地圖

長沙市是湖南省的省會,也是全省的政治、經濟和文化中心。長沙市在湖南中部偏向東北的位置,呈現東西方向的狹長地形。2011年人口704多萬人,其中城區人口363多萬人。面積1萬多平方公里。長沙市管轄轄9個縣級單位,包括6個區、1個縣級市和2個縣:芙蓉區、天心區、嶽麓區、開福區、雨花區、望城區、瀏陽市、長沙縣、寧鄉縣。

長沙市區除了2011年新合併的望城區以外的主要城區,它的方言和長沙縣的方言基本一致。主要市區方言統一程度高,而且發展速度比較快,城區的老派更加接近長沙縣的方言。下面描述的是長沙市區的方言。

長沙市區(不包括望城區)方言的語音系統要素有:聲調6個,聲母20個,韻母38個。(李永明 2001:36-39)

表格1-1 長沙市區方言的聲調

| 調類 | 調值 | 例子 |

| 陰平 | 33 | 巴多居詩烏鴉衣 |

| 陽平 | 13 | 爬駝除時吳衙姨 |

| 上聲 | 42(31) | 把朵煮使武雅以 |

| 陰去 | 55(45) | 霸剁巨世務亞意 |

| 陽去 | 11(21) | 稗舵住是霧夜易(容~) |

| 入聲 | 24(35) | 八奪局食屋押一 |

表格1-2 長沙市區方言的聲母

| p扮備 | pʰ盼配 | m漫媚 | f犯肺 | |

| t旦對 | tʰ炭退 | l濫類 | ||

| ʦ贊自 | ʦʰ燦次 | s散四 | z釀日 | |

| ʨ醬記 | ʨʰ腔氣 | ȵ娘蟻 | ɕ向系 | |

| k監介 | kʰ看概 | ŋ按愛 | x漢亥 | |

| Ø望唉 |

表格1-3 長沙市區方言的韻母

| ɿ子日 | |||

| i皮衣 | u布五 | y朱役 | |

| a八沙 | ia甲鴉 | ua瓜瓦 | ya抓刷 |

| o波可 | io略學 | ||

| ə白而 | ie滅夜 | uə國虢 | ye決月 |

| ai買介 | uai乖外 | yai揣帥 | |

| ei會內 | uei鬼位 | yei追水 | |

| au包告 | iau麥小 | ||

| əu某否 | iəu丟又 | ||

| õ半官 | |||

| ə̃沾展 | iẽ面言 | yẽ川遠 | |

| an辦山 | ian良羊 | uan光王 | yan床雙 |

| ən本工 | in平用 | uən困文 | yn春雲 |

| m̩姆 | n̩你 |

說明:陽去的文讀是陰去,陽去有向陰去合併的趨勢。合併速度快的是來自普通話的詞中的語素,例如“土地”的“地”改讀陰去調值,但是“地下”的“地”繼續讀陽去調值。《長沙方言研究》(鮑厚星、崔振華、沈若雲、伍雲姬,1999:12-26)記錄的是老派長沙話,聲調沒有不同,但是聲母多了tʂ、tʂʰ、ʂ、ʐ共4個舌尖后的,少了z這個舌尖前濁音,韻母多了ʅ、in、yn、oŋ、ioŋ5個。

【吖不義】ŋapuȵi<中補片語>嚼不動:箇塊肉~。(這塊肉咬不動。)kai kʰuaiʐəuŋapuȵi.

【霸蠻】paman<動詞>勉強:我硬是~把它搞出來噠!(我總算勉強把這件事做完了。)ŋo ŋənsɿpamanpa tʰa kau ʨʰylaita.

【扳俏】panʨʰiau<動詞>神氣,自己覺得了不起:你莫在箇里~!(你別在這裡神氣了!)ni mo te ko li panʨʰiau!

【絆矮】panŋai<動詞>丟臉:才將太~噠!(剛才太丟臉了!)ʦaiʨian tʰai panŋaita.

【吵棚】ʦʰaupən<動詞>搗亂:莫在箇里~啰!(別在這搗亂了!)mo teko li ʦʰaupənlo.

【撐棚】ʦʰən pən<動詞>支持:少條腿,你快點來~啰!(我們缺個人,你快點來湊吧!)sau tiau tʰei,ni kʰuai tiẽ lai ʦʰən pən lo.

【臭噠】ʦʰəuta<副詞>做補語,表示累等的程度很深,神得似乎要發臭了:今天累~!(今天累死了!)ʨintʰiẽ lia ʦʰəu ta.

【戳(辵)】ʦʰo<動詞>騙,哄:你莫~我啰!(你別騙我嘛!)nimo ʦʰoŋo lo!

【戳(辵)巴子】ʦʰopaʦɿ <名詞>騙子:你箇只~!(你這個騙子!)nikəʦa ʦʰopa ʦɿ.

【湊腳布】ʦʰəuʨiopu<名詞>擦腳布:我~冇看見去噠。(我的擦腳布不見了。)ŋo ʦʰəuʨiopumaukʰan ʨʰiẽ kʰə ta.

【打拗】taŋau<動詞>跟別人做對、唱反調:他長期跟我~。(他總是跟我唱反調。)tʰaʦaŋʨi kənŋo taŋau.

【呆的】ŋai ti<副詞>肯定,一定:這~是的啦!(這肯定是的啦!)koŋaiti sɿ ti la.

【蛋殼子球】tankʰoʦɿ ʨiəu<名詞>乒乓球:我喜歡打~。(我喜歡打乒乓球。)ŋo ɕixõ ta tankʰo ʦɿ ʨiəu.

【丟砣】tiəuto<動詞>事先打招呼:跟他丟只砣。(事先跟他打個招呼,交個底。)kən tʰatiəuʦa to.

【斗把】təupa<動詞>開玩笑,不嚴肅:你箇就~啦!(你這不是開玩笑嗎?!)nikoʨiəu təupa lai!

【惡實】osɿ<副詞>厲害、嚴重:他送別個打得~。(他被別人打得很厲害。)tʰa sənpiekota tə osɿ.

【富菜】fuʦʰai<名詞>芹菜(因為方言“芹”跟“窮”同音,所以避諱):喫點~啰。(吃點芹菜啊。)ʨʰiatiẽfuʦʰailo.

【佝】kəu<動詞>彎(腰),弓(背):你走路莫~起個背啦!(你走路別弓背!)niʦəuləumo kəuʨʰikə pei la!

【蛤蟆凳】kamatən<名詞>小板凳兒:跟我搬只~過來。(給我搬個小板凳兒過來。)kənŋopõʦa kamatənkolai.

【結實】ʨiesɿ<副詞>儘管,不必顧慮:~喫飽些。(儘管吃飽點)ʨie sɿ ʨia pau ɕie.

【了難】liaulan<動詞>收拾壞的局面:他幫別個~去噠。(他幫別人收拾爛攤子去了。)tʰa pan piekoliaulankʰəta.

【路(情)】ləu(ʨin)<名詞>事情:今天碰到么子好~啦?(今天碰到什麼好事兒了?)ʨintian pʰeŋta mo ʦɿ xauləuʨin la?

【謾砣】manto<動詞>批評:再不聽話,我就~噠來!(再不聽話,我就要批評你了!)ʦai pu tʰinfa,ŋo ʨiəu manto ta lai.

【嫩白的】lənpə ti<形容詞>很白的:箇妹子長得~。(這姑娘長得真白。)ko meiʦɿ ʦantə lənpə ti.

【清澈】ʨʰinʦʰə<形容詞>整潔、乾淨:他穿箇件衣服現得好~。(他穿這件衣服顯得真整潔。)tʰa ʨʰyẽ koʨiẽi fu ɕiẽ tə xau ʨʰinʦʰə.

【朔】so<形容詞>差:他的字寫得~。(他的字寫得差。)tʰati ʦɿɕietə so.

【四路里】sɿləuli<副詞>到處:~尋下啰!(到處找下吧!)sɿləuli ʨinxa lo!

【送】sən<介詞>被:我~你害得要死。(我被你害慘了!)ŋo sənni xaitə iau sɿ.

【調口味】tiaukəuuei<動詞>①調情;②耍弄人:你箇是~來!(你這不是耍弄人嗎?)ni kosɿ tiaukʰəuuei lai!

【萵筍腦殼】osən lau kʰo<名詞>①萵筍的莖②比喻頭腦不開竅的人:你箇只~。(你這個人頭腦不開竅)ni kəʦa osənlau kʰo.

【無朔聊】usoliau<動詞>調皮做壞事:他橫咯~。(他總是調皮搗蛋。)tʰa xənkəusoliau.

【洗把】ɕipa<名詞>拖把:拿~來啰!(拿拖把來。)la ɕipalai lo.

【下凌】ɕialin<動詞>結冰:外面~噠。(外面結冰了。)uaimiẽ ɕialinta.

【現巧】ɕiẽʨʰiau<動詞>顯示自己的能耐或者稀罕物品:你~吧,你?(你是在炫耀吧,你?)ni ɕiẽʨʰiaupai,ni?

【勻凈】yuʨin<副詞>做補語,表示慢等的程度很深,沒有例外:她做事慢得~。(她做事慢得不得了。)tʰa ʦəusɿman tə yuʨin.

【韻味】ynuei<動詞>享受:箇只東西好~的!(這個東西真讓人享受!)kaiʦatənxi xau ynuei ti.

【裝八面子】ʨyan pamiʦɿ <動詞>裝傻:莫~啰!(別裝傻啦!)mo ʨyanpamiʦɿ lo!

【裝寶】ʨyanpau<動詞>裝傻、裝糊塗:他箇只人盡~。(他這個人總是裝糊塗。)tʰa koʦa zənʨin ʨyanpau.

【醉噠】ʦei ta<副詞>做補語,表示冷等的程度很深,都要醉了:今日子冷~!(今天真的很冷!)ʨinȵi ʦɿ lən ʦei ta!

【做味搞】ʦəuueikau<形容詞>離譜,不合常理:箇太~噠啰!(這太離譜了吧!)ko tʰai ʦəuueikauta lo!

【月亮粑粑】(這是長沙人耳熟能詳的童謠,相傳是古人傳下來的,一般是老人家哄小孩睡覺用的。這比較完整的版本)月亮粑粑(糍粑),肚裡(裡面)坐個爹爹,爹爹出來買(賣,跟“買”同音)菜,肚裡(裡面)坐個奶奶,奶奶出來繡花,綉扎(只:個)糍粑,糍粑跌得(在)井裡,變扎蛤蟆,蛤蟆一伸腳,變扎喜鵲,喜鵲上樹,變扎斑鳩,斑鳩咕咕咕,和尚呷豆腐,豆腐一匍(泡)渣,和尚呷粑粑,粑粑一匍殼,和尚呷菱角,菱角溜溜尖,和尚望噠(了)天,天上幾扎字,和尚犯噠事,事又犯得惡(嚴重),抓噠和尚剁腦殼。

【老娭毑賣葵花子】一雜(只:個)老娭毑(奶奶)在五一路邊上炒葵花子,邊炒邊賣。

一天,就在她的攤子邊上有人在吵架,圍噠好多人看。有個滿哥(小夥子)路過,看不到,就問各雜老娭毑:“娭毑哎,各邊是么子事啰”?

老娭毑:“長沙市(跟“事”同音)咧”!

那雜滿哥馬上港(說):“不是的咧,我是問各邊是么子路(事兒)咧”。

老娭毑:“五一路唦”!

滿哥急噶(著)噠:“你喃嘎(老人家)搞錯噠,我是問各里在吵么子(什麼)咧”!

老娭毑:“炒葵花子咧”。

【一雜長沙別學雷鋒】一雜長沙別(鱉:比喻女性生殖器,不禮貌地指人)非常有錢。那天開噠法拉利克(去)酒吧恰(吃:喝)酒,恰醉噠就準備回克,路上碰噠一雜個農民伯伯的拖拉機壞嘎達,就想起學雷鋒,做好事,就港:“喂,老倌子(老頭子)誒,掛答我後背(後面),我拖你回克咯(啊)。我一開快噠類(呢),你就打你的左轉向燈,嫌慢噠就打右轉向燈。要得吧?”拖起就上路噠。剛走噠兩腳(步),一部保時捷從後頭一哈(一下)就雷噠前面克噠。各哈就惹醉噠各雜恰醉噠的長沙別啦:“我嬲你媽媽別,在長沙還冒的哪雜別敢跟老子飆車的啊!”他哦世(怎麼)還記得後面掛噠拖拉機咯,一踩油門就追上克噠。一哈各(這)3部車飆噠天昏地暗,各雜農民伯伯嚇得一直在那裡打左轉向燈,各快八快的速度,他的拖拉機會散嘎架克。各扎(這個)時候幸虧交警及時趕到,把他們攔起帶回克。首先兩個開跑車的教育兩個鐘頭,罰款2000塊,那雜農民伯伯就教育4個鐘頭,罰款4000塊。農民伯伯冒搞得坨清(沒有搞清頭緒):“我哦世比他們還罰的多咯?”“呸!你還港得,開部那碩(差)把碩的拖拉機,克跟噠別個跑車後面追,還做死的打左轉向燈要超車,你港該罰不咯?”

————————————————————————————

祁劇,比京劇的歷史還早400年的地方劇種,舊稱祁陽戲、祁陽班子,是湖南地方戲曲中流行地域最廣、歷史最悠久的一個劇種。湖南省八個古老的地方大戲劇種中,只有祁劇佔據了永州、衡陽、郴州、邵陽、懷化、婁底等大半個湖南省的地盤。

祁劇兼有高腔、崑腔、彈腔3種聲腔,在發展過程中逐漸地形成永河、寶河兩大流派,其舞台語言均統一使用祁陽官話。演唱時永河派由鼓師幫腔,寶河派用嗩吶幫腔,聲調高揚、激越。祁劇劇目繁多,曲牌豐富,是彈腔為主的多聲腔的湖南大戲種。

《泗水那剛》

解放后,祁劇多次進京向毛澤東、周恩來、朱德等領導人演出,毛澤東還親自為祁劇《昭君出塞》改過唱詞。祁劇先後創造出了《封神榜》、《孟麗君》等傳統戲,《孔繁森》、《鄭培民》等現代戲。現代祁劇《走廊寬,走廊窄》曾獲省田漢戲劇一等獎;《孟麗君》歷時20多年,演出5000多場。

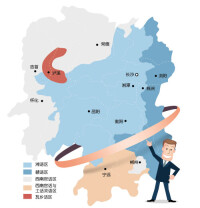

花鼓戲是湖南省各地民間小戲的總稱。湖南各地花鼓戲名稱有別,源流亦異,但其曲調唱腔都與當地人的山歌小調密切相關,唱詞道白都使用當地方言,是當地人民喜聞樂見的民間藝術,因此,其流行的地域與方言的地理分佈是大致平行的,可以相互證明。

《秦府抵命》

其他還有常德“喀喀戲”、零陵花鼓戲、湘西陽戲等,其流行地域均與官話湘北、湘西、湘南各片相對應。