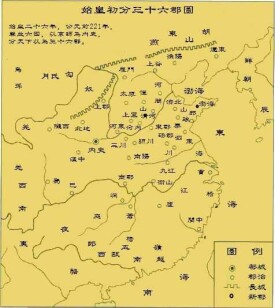

秦三十六郡

行政區域劃分

秦三十六郡,是中國秦漢史中一個常提到的行政區劃用詞。和漢十三部一樣都是表明一代行政區劃的。秦三十六郡,指秦始皇劃分的行政區劃,秦王政二十六年(公元前221年)時六國並稱於秦,天下一統。秦始皇廢除分封制以後,建立了一套自中央到地方的郡縣制和官僚制,將全國分為三十六郡。定咸陽(陝西咸陽市秦都區)為首都。中央政府最高的官僚是丞相、御史大夫和太尉,亦稱“三公”。地方郡的長官為守,縣的長官為令。

秦三十六郡初步打破了血緣關係的宗法制,取代了周朝的封建制(分封制),官僚制則代替了貴族的世襲制。

三十六郡:河東郡 太原郡 上黨郡 三川郡 東郡 潁川郡 南陽郡 南郡 九江郡 泗水郡 巨鹿郡 齊郡 琅邪郡 會稽郡 漢中郡 蜀郡 巴郡 隴西郡 北地郡 上郡 九原郡 雲中郡 雁門郡 代郡 上谷郡 漁陽郡 右北平郡 遼西郡 遼東郡 南海郡 桂林郡 象郡 邯鄲郡 碭郡 薛郡 長沙郡

秦始皇

《漢書·地理志》在京兆尹下注曰“故秦內史”,在各郡國下注稱“秦置”、“秦郡”或“故秦某郡”的,有如下三十六郡:河東太原上黨三川東郡潁川南陽南郡九江泗水巨鹿齊郡琅邪會稽漢中蜀郡巴郡隴西北地上郡九原雲中雁門代郡上谷漁陽右北平遼西遼東南海桂林象郡邯鄲碭郡薛郡長沙

在後序里又說:“本秦京師為內史,分天下作三十六郡,漢興,以其郡[太]大,稍復開置。”可見班固認為管轄京師及其附近地區的內史是不在三十六郡之內的;三十六郡是秦一代的郡數,包括始皇三十三年所置南海、桂林、象三郡在內,到漢興以後才有所增置。

《續漢書·郡國志》後序也說漢“承秦三十六郡”,與《漢志》同;但它在各郡國下的注文里卻比《漢志》多出現了黔中、鄣兩個秦郡,開始突破了《漢志》的說法。繼而《史記·秦始皇本紀》裴駰《集解》列舉三十六郡名目,其中三十三郡與《漢志》相同,此外即採用了《續志》的黔中、鄣二郡,又把內史也算一郡,湊足三十六郡,而不列見於《漢志》的南海、桂林、象三郡。這就明確否定了《漢志》的說法,認為三十六是始皇二十六年的郡數,南海等三郡後置,應排除在外,秦一代的郡數不止三十六。

明張岱所著《夜航船》這樣記載:始皇初並天下,罷諸侯,置守尉,遂分天下為三十六郡,每郡置一守、一丞、兩尉以典之。郡名曰內史、三川、河東、南陽、南郡、九江、鄣郡、會稽、潁川、碭郡、泗水、薛郡、東郡、琅琊、齊邵 谷、淦陽、北平、遼西、遼東、代郡、巨鹿、邯鄲、上黨、太原、雲中、九原、雁門、上郡、隴西、北地、漢中、巴郡、蜀郡、黔中、長沙。后又置閩中、南海、桂林、象郡四郡。凡四十郡。

清代考據漸多,多數人認為《漢志》、《晉志》都有脫漏;三十六是秦初並天下時的郡數,其後續有增置。但初並天下時是哪三十六郡?後來又增加了哪些郡?秦末共有哪些郡?則諸家之說又各不相同,在此不遑備舉。諸說中以清全祖望《漢書地理志稽疑》、近人王國維《觀堂集林·秦郡考》兩家影響較大,他們都認為南海、桂林、象、九原四郡不應在初並天下時三十六郡之內。全祖望以黔中、廣陽、東海、楚郡補足三十六郡,合後置的南海、桂林、象、閩中、九原共得四十一郡,而內史不在內。王國維以黔中、閩中、陶、河間補足三十六郡,以廣陽、膠東、膠西、濟北、博陽、城陽、南海、桂林、象郡、九原、陳郡、東海十二郡為後置郡,共得四十八郡,內史亦不在內。

1948年譚其驤發表《秦郡新考》,核實內史以外秦郡凡得四十六。其中三十二郡名見《漢志》,為秦初並天下時所有,它們是:

上郡 巴郡 漢中 蜀郡 河東 隴西 北地 南郡 南陽 上黨 三川 太原 東郡 雲中 雁門潁川 邯鄲 巨鹿 上谷 漁陽 右北平 遼西 碭郡 泗水 薛郡 九江 遼東 代郡 會稽 長沙 齊郡 琅邪

黔中、廣陽、陳郡、閩中四郡補《漢志》之缺,連上合得三十六郡,《史記》謂始皇二十年分天下為三十六郡即此。南海、桂林、象郡、九原四郡名見《漢志》,始皇三十三年開胡、越所置。東海、常山、濟北、膠東、河內、衡山六郡,《漢志》缺,始皇二十六年後析內郡所置。作者系根據《史》、《漢》紀傳將上述四十六郡斷為秦郡,但又說:這不等於說秦郡一定就限於這四十六個,因為《史記》既沒有為秦郡縣作志,秦一代的郡不見得能全部見於紀傳。鄣郡見於《漢書·高帝紀》六年而《續漢志》以為秦郡,《水經贛水注》以南昌為秦廬江南部,故鄣與廬江都有可能也是秦郡。據此,可見譚說也承認秦末可能有四十八郡,與王國維的推論符合;唯兩家的四十八郡郡目則有所不同,王說有陶、河間、膠西、博陽、城陽,為譚說所無,譚說有常山、河內、衡山、鄣、廬江,為王說所無。史學界講到秦郡時有的採用譚其驤說,有的仍用《晉志》或王國維說。至於譚說四十六郡的轄境,見其《秦郡界地考》一文。

雖然眾說紛紜,但是“秦三十六郡”這個最初的數據,作為郡縣制在全國成功推廣的標誌,流傳最廣。

秦始皇滅六國后,採納李斯的建議,廢除分封制,改行郡縣制。地方行政機構分郡、縣兩級。郡縣主要官吏由中央任免。

郡設守、尉、監(監御史)。郡守掌治其郡。郡尉輔佐郡守,並典兵事。郡監掌監察事宜。秦始皇把全國分成三十六郡,以後又陸續增設至四十一郡。它們是:

縣,萬戶以上者設令(縣令),萬戶以下者設長(縣長)。縣令、縣長領有縣丞、縣尉及其他屬員。縣令、縣長主要管政務,縣尉掌握軍事,縣丞掌管司法。縣以下設鄉,其主要職能有四:⒈攤派徭役;⒉徵收田賦;⒊查證本鄉被告案情;⒋參與對國家倉庫糧食的保管工作。鄉設三老掌教化,嗇夫掌訴訟和賦稅,游徼掌治安。鄉下設里,是最基層的行政單位。里有里典,後代稱里正、里魁,以“豪帥”即強有力者為之。里中設置嚴密的什伍戶籍組織,以便支派差役,收納賦稅。並規定互相監督告奸,一人犯罪,鄰里連坐。此外還有掌管治安、盜賊的專門機構,叫做亭,亭設亭長。亭除了主要管理治安,還負責接待往來的官吏,掌管為政府輸送、採購、傳遞(文書)等事。兩亭之間,相距大約十里。