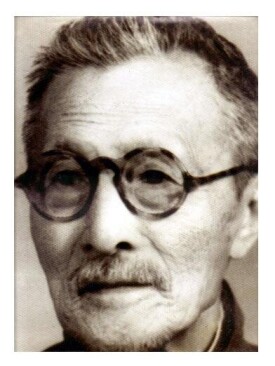

易均室

易均室

不僅如此,次年成都解放后,四川大學改組,甚至將均室先生列在了“未續聘”之中。蘇老長公子幼時曾見過均室先生,言“瘦瘦的,穿長衫,仙風道骨,一看就不是普通人”。

易均室(1886-1969),名忠籙,字均室、靈均、籙伯、仙侶,號穭園、病因生、綰秋詞人、滄浪散人等,齋號有靜偶軒、十清宧、桕風草堂、滄浪一舸等,清光緒十二年(公元1886年)出生於湖北潛江一個殷實的耕讀之家,1969年3月1日卒於成都玉泉街69號家中,享年83歲。

先生幼聰慧,以縣學附生考入武昌經心書院,1905年官費派往日本早稻田大學留學,畢業於政治、文學兩科,1911年回國。留日期間,經同鄉李書城介紹加入同盟會,辛亥武昌起義時,以國民黨縣分部部長身份在潛江率眾響應,被舉為縣議會議長。此後,歷任湖北靖國軍參議、護國軍湘西防務督辦公署顧問、湖北省議會議員、陸軍第六十七軍秘書長等職。討袁事息后,因不堪政界貪弊污濁,決然不問政治中事,轉向考古藝術與古籍文獻的研究,曾避居鄉間達十年之久。

1928年初,應湖北省主席張知本之請,出任湖北省立圖書館館長,1929年因教育廳長易人,交謝館職。隨後創辦“藝甄社”及《藝甄》月刊,並先後任教於湖北省立第一女中、私立武昌文華圖書館學專科學校、私立武昌藝術專科學校。抗戰爆發后,漂徙川陝,歷任國立西北大學、國立西北師範學院、國立湖北師範學院、國立四川大學、私立成華大學、私立西南學院等校教授,1952年被聘為四川省文史研究館館員,系首批館員之一。

易均室先生是一位典型的傳統學者,治學嚴謹精深,博學宏通,僅目前所見,其著述文章就達六十多種(篇)。西泠印社創社四君子之一的王福庵,在為其所治印邊款中曾言:“均室道盟人品詩詞似南宋白石道人”、“精研三代文字”;沙孟海《沙邨印話》總共一百一十四條,道及均室先生就有十三條二十六處之多,在論其搜羅印石、刊布流傳之功時,大讚“世間不可無易均室”,更言“(易均室先生)於歷代金石之稔熟,當世幾無出其右”、“治近現代印學史,不可不知易均室”,可見其在友人心中的位置和分量。

易均室

均室先生第一次到成都其實是在1941年,當時是應國立西北大學文學院院長黎錦熙教授之邀前往該校任教,路過而已,沒有作太多的停留。在國立西北大學時,均室先生兼任文學、歷史兩系的課程。城固遠離戰場,本來尚屬安定,可是後來校長易人,控制日嚴,以“是否國民黨員”為唯一衡量標準,無端解聘了一大批教授,均室先生亦在其中。當時的校方肯定不知道,均室先生其實是同盟會的元老、辛亥革命的元勛,討袁期間還曾因身隸國民黨籍被通緝過,只是後來不堪政界貪弊污濁,繳還黨證、自請出黨罷了。橫遭解聘時,已經是1945年,適逢抗戰結束,均室先生打算返回家鄉湖北,但是先迂道到了成都。

從陝西城固到湖北,轉道成都並不是捷徑,揆諸當時情境,原因恐怕有三:一是湖北的家產居所於入川前皆已變賣,匆促回鄂,落腳之地難覓;二是均室先生幼子此時不到三歲,又系暑中,恐不耐長途跋涉;三是鄂中工作暫未落實,成都有親友朋輩,或可徐圖計之。從《隔雲集》中林山腴“只愁千里江陵去,一曲餘聲不可尋”的題辭也可看出,均室先生是做好了回鄉的打算和安排的,並為此婉拒了四川大學的教授聘約,而轉應國立湖北師範學院的聘請。不巧的是,國立湖北師範學院這時因遷校風波鬧起了學潮,持續達三月之久,無法開展正常的教學工作,未能赴任,加上林山腴等蜀中好友的挽留,遂第二次應下了四川大學的聘約,在成都真正安頓下來。

華陽人舒漱芝在城固時從均室先生學詞,聽說均室先生留川,非常高興,寫信說:“欣悉吾川有福,仍留暫住。川人受楚師之惠,至今尚傳法乳,兄當繼湘綺樓矣。”歡喜之情,溢於言表。均室先生到成都后,先是住在寧夏街同德里五號(今北校場西路成都軍區大院附近),與兩位連襟合住,一家三口棲身在堂屋隔出的一個小房間里,後來搬到玉泉街六十九號(今為成都軍區司令部經濟適用房玉泉院),一直到終老。其中1964年,為收留難中的丁季和先生,又讓出一間房,無償供其居住。玉泉街69號是貴州安順羅蔗園先生家的房產,院中除羅家外,還住有羅家的親家黃家,總共約有七八戶,文革中,易、黃兩家書籍古物皆遭焚掠。

均室先生在四川大學,開始時的身份是兼任教授,在中國文學系擔任古文字學、詞選、曲選、小說選四門必修課的講授任務,同時還在歷史系開中國美術史選修課,按授課時間計薪。一直到1948年8月才轉為專任教授,“每周照教育部頒定標準時數授課”,月薪伍佰圓。可惜好景不長,1949年1月10日,均室先生在趕往校中授課的路上,所雇之車被某軍閥司令部的座車衝撞,昏厥一小時方才搶救過來,左側鎖骨、肋骨骨折,眼、耳、面部也都有不同程度的受傷。上課途中發生車禍,照現今通俗的說法,顯然應該算是“工傷”,但據均室先生自傳中所言“此等性命危險的犧牲,恰是在赴課時間,又是因校內宿舍分配不勻,本人不得住校所致……念本人此等遭害危及性命,純粹是為教學而來,應受校中撫恤與優遇”來看,當時校方可能並沒有盡到相關的善後責任。不僅如此,次年成都解放后,四川大學改組,甚至將均室先生列在了“未續聘”之中。

1950年1月,華西協和大學曾天宇教授在致均室先生的信中還特意提到:“偶閱日記,方記去年此時正吾兄受傷在院時也。前時其部下肇禍之向君,今日已為階下之俘……”可見還住了一段時間的醫院,並不是一場小車禍。均室先生未能續聘,不知道是不是與此事有關。不過幾乎是同時,成華大學也未續聘,由此觀之,很可能是早年的國民黨身份或者年齡偏大(均室先生此時已64歲)所致,當時都是軍代表接管高校。

出四川大學后,均室先生生活無著,靠典賣舊藏度日。后經成都建設局局長沈誠介紹,往私立西南學院中文系授課,但月薪十分有限,仍不能維持最低生活。到1951年3月,成都鎮壓反革命,連學校也被查封了,遂隨軍事管制委員會參加教職員工的集體學習,畢后雖被派在“分發工作之列”,但一直沒有確信。之前的1950年3月,雖曾因川西文物委員會之薦,兩次參加過文教廳組織的文物評價會議及提選文物展覽出品會,但因須參加軍管會的集體學習,未能任事到最後。這一時期,家鄉湖北省文物管理委員會也曾多次來函相邀,但都因路費無著而止。這種狀態持續了大約兩年時間,日子過得十分清苦,“僅食四號麵粉”、“不得油鹽者七八日”,甚至寫信一多,“便覺郵費不夠了”。

均室先生居成都二十餘年,交遊廣泛,過從較密者有林山腴、路朝鑾、馬一浮、曾默躬、謝無量、曾天宇、施孝長、曾祐生、沈渻庵、姚石倩等,年輩稍晚的還有羅蔗園、王白與、徐益生、隆蓮、周菊吾、余軼凡、劉秉謙等,總計三十多位,不是碩學,就是俊彥,酬唱往還、切磋琢磨,足見一時之盛。

王白與(1902-1949),原名本霖,四川蓬安人,曾任《新蜀報》總編輯、總經理,與郭沫若、黃炎培、沈鈞儒、章士釗等皆有唱和往來,1949年“11·27”大屠殺時英勇就義,系民革川康五魂之一。均室先生住寧夏街時,王白與住西城角巷(今四川省婦聯附近),相距既近,過從尤密。王白與《食力齋詩詞》中有《潛江易均室先生常過余西城角寓舍論詩說畫,賦贈》一首:“一角西城坐嘯空,得君談笑起歡悰。交情不獨緣詩厚,嗜好何須與俗同。賞析目瑩三代上,研摩心注六書中。龍陽才子風流杳,更向騷壇識楚雄。”可窺當時情境。1946年,均室先生準備印行《穭園論畫絕句詩三十二首》,王白與先生為表祝賀,也題辭兩首,其中有“華亭董子潛江易”句,認為是書可與明代董其昌的《畫旨》相媲美。1947年夏,均室先生得觀王白與先生所藏胡薇元與趙香宋通信冊頁(實為明信片),為題篆書引首“玉雪詞翰合璧”並跋,跋畢仍不盡意,又依冊頁中胡薇元原韻填了“解連環”詞一闕。此冊頁去年3月已由重慶出版社以《玉雪雙清——趙熙胡薇元的翰墨因緣》為名出版。

易均室先生的書法與印藝傳承有序。其弟子蘇園、徐無聞先生,都是蜀中乃至全國書法篆刻界的名家,再傳弟子向黃、陳沫吾等,也是書壇的後起之秀。定居成都后的第二年,均室先生在西玉龍街的舊書店中偶然碰到了日後得享大名的徐無聞先生,並允納為弟子,而其時徐先生還只是一位十五歲的少年。更讓人艷羨的是,徐先生十七歲時,均室先生即命其為《穭園論畫絕句詩》作跋;十八歲時,又命其為“滄浪一舸”印補刻百餘字長款,得與路朝鑾、謝無量、唐醉石、姚石倩等大名家同列並處,這對一位年未及冠的少年來說,無疑是莫大的鼓勵和提攜。徐先生的弟子向黃老師後來也感慨地說:“一個少年能夠遇上這樣一位學富五車的大學者,真是他的福氣!”此後二十餘年,徐先生追陪均室先生杖履,親聆謦欬,盡得所學,正如重慶晨報評論所說:“易氏藏印、藏書、藏金石較徐府更為豐富,對其(徐無聞)迅速成長起了決定性的作用。”徐先生父親鴻冥翁雖小均室先生十八歲,但其子既經均室先生納為弟子,二人大可平輩論交,但鴻冥翁在致均室先生的書信中每每都是署“後學徐壽謹上”、“後學徐壽上”,甘與自己的兒子一樣執弟子禮,這一方面固然是鴻冥翁的謙抑,但另一方面恐怕也真是出於心底的敬重與誠服。

1956年9月,謝無量因向仙喬之薦將往中國人民大學任教,四川文史館同仁在某公園為其餞行,並“合影為紀”。均室先生長衫布履,五角竹扇,施施然、藹藹然,一如家中長者,令人直生親近之感;萬靈蕤夫人隨侍在側,襟袖微挽,不見釵環,雖是家常裝束,卻也端莊利落,氈墨贊襄之助猶可想見。均室先生題為“錦里角巾圖”,“角巾”者,隱士之謂也,圖中十人無論男女,皆著千層底布鞋,不知是有意為之,還是無心之同,但當時心境於此已可見一斑。

就目前所知,在成都與均室先生有過直接交往的,健在的還有四川省文史研究館的蘇園和葉進康兩位館員。蘇老先生今年已是89歲高齡,當年在耕石館中坐店刻字,均室先生常往其店中閑話,並教篆刻、傳拓之法,現在還能見到許多蘇老先生當年遵囑補刻的邊款、觀款。蘇老先生對均室先生篆“四川省圖書館收藏印”一事仍記憶猶新,事隔58年之後,憑記憶竟然還能摹出印稿。蘇老長公子幼時曾見過均室先生,言“瘦瘦的,穿長衫,仙風道骨,一看就不是普通人”。葉進康先生年輩要晚一些,與均室先生的交往主要在上世紀六十年代左右,曾見1968年均室先生致葉先生一札,囑其作畫時於筆趣之外須再求墨趣,並指點充實筆力之法,推薦暇時多臨黃庭堅《松風閣詩帖》。葉先生現在因身體原因,已早擱畫筆,當筆者輾轉聯繫上時,葉先生非常高興,屢次言:“易老師和師母當年對我都非常好”、“關於易先生有什麼事需要幫忙,我一定盡全力!”

蜀中“五老七賢”之一的林山腴在和均室先生《西江月》詞中有“足繭荒攤千遍繞”句,說的是均室先生往古舊書店、雜貨地攤中搜尋金石碑版、文獻古籍事,“繞攤千遍”、“足生繭”,傳神地寫出了這一披沙揀金過程的不易。也正是這樣,均室先生才憑藉自己的學識和眼力,讓許多稀見的史料、文物得以免於湮沒,其中不乏未經著錄的孤本、孤品。試舉三例:

印學史上,論文人篆刻多主始於明代嘉慶、隆慶年間的文彭、何震,在此之前,則無史可考。但據徐無聞先生記述,均室先生曾於荒攤上收得明成化年間沈貞吉(號南齋,明代吳門畫派創始人沈周伯父)所刻“悠然見南山”白文方印,是印行書邊款:“成化歲在玄黓攝提格之寎月上浣”,也即成化十八年(公元1482年)三月,將文人治印的歷史往上推了近半個世紀,足可補印史之闕,也難怪鴻冥翁大呼“喜飫眼福”。類似的還有在舊書店爛紙堆中發現巴樹谷對聯署款殘片,以實物驗證程芝華所摹刻的《古蝸篆居印述》的“亂真”程度。徐先生後來感嘆說:“巴樹谷那幾個字寫得很一般,在著錄很廣泛的書畫傳記中都查不出來,如果不是易先生這位非常獨特的篆刻學家,誰能認識到這些爛紙片的價值呢?”

現藏於四川博物院的《九域守令圖碑》,其發現也與均室先生有關。原四川大學歷史系鄧之琴教授早年在成都碑帖店中得一幅石刻地圖拓本,圖中有長江、大河、山東半島等,因遭鼠嚙,上下邊緣及折縫中多處州縣名稱闕如。鄧先生雖據四京名稱斷為宋代地圖,並疑原碑也在四川境內,但一直苦無確證,困擾多年。後來知同校的中文系教授易均室先生收有該圖拓片的下半幅(現藏四川大學圖書館),往觀,藉助下半幅上清晰的地名及殘存的“京府四”、“紹聖間”、“管勾”、“兼管”等跋文,鉤稽索隱,才進一步確認為北宋石刻地圖,並最終考證出原碑在榮縣文廟正殿後。《九域守令圖碑》是迄今為止所能見到年代最早的、比較精確的、以縣為基層單位的全國性行政區劃地圖,比《華夷圖》、《禹跡圖》要早16年,被定為“國寶”級文物,整個四川博物院也只有五件藏品能膺此稱號。

川劇是我國戲曲寶庫中一顆耀眼的明珠,現在所能見到的川劇劇本大多集中在清乾隆年間,最早的是明代署名楊慎的《太和記》,但這中間有200多年的空檔,未見有川劇劇本傳世,均室先生上世紀四十年代“於錦里書坊無意中購得”的《破夢鵑》或可補此之缺。《破夢鵑》全名為《四更破夢鵑》,計破黑鵑、破白鵑、破青鵑、破赤鵑四更(折),共28出,以“夢”貫穿其中,另有楔子《春婆說夢》和大結局《西山樵夢》。作者李雯,字章伯,約明崇禎初年人,書後有其自序及徐芳(1617—1670,字仲光,號拙庵)崇禎十五年(公元1642年)之序。康熙五十年(公元1711年),李雯後人李青“因科場事近,日夜搜尋書架”,方才得見。原四川大學教授、戲曲史論家任二北先生1951年在跋中指出:“此本體裁似在傳奇與雜劇之間,頗得自由創作之趣。……可以入劇曲選本,方之名篇,誠無多愧。考川中劇曲作家寥寥可數,升庵太和以後幾成絕響,乃覺此篇為可寶矣。”全書百又十頁,每頁七至九行,不分欄,滿行三十字,小楷手書,硃筆點讀,清代《雜劇新編》、王國維《曲錄》、董康《曲海總目提要》皆未見有載,很可能是未刊的繕寫底本、孤本,較清以後的流行刊本更顯珍貴。