米歇爾·塞爾

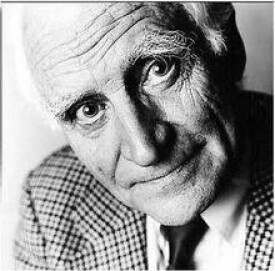

米歇爾·塞爾

米歇爾·塞爾(Michel Serres),法國著名哲學家。主要著作有《自然契約》《羅馬,基礎之書》《五種官能》《冷漠》《赫爾墨斯》(五卷)《關於儒勒·凡爾納的青春》《霧中的信號,左拉》《雕像》《寄生蟲》等。

米歇爾·塞爾

1949-1952年就讀於海軍高等專科學校,海軍訓練是他人生中重要的一個部分,對海及海之隱喻的熱愛在他的著作中非常明顯。

1952-1955年就讀於巴黎高師。

1954年在法國著名哲學家巴士拉(Gaston Bachelard)的指導下完成數學史論文,獲得高等教育文憑,並於1955年通過大學教師資格考試。60年代初期,塞爾與福柯一同執教於克萊蒙-費朗大學(University of Clermont-Ferrand),後者曾經是他在巴黎高師的老師。

1968年,應福柯之邀,塞爾進入萬森納巴黎第八大學哲學系,同年提交博士論文《萊布尼茲體系及其數學模型》。

1990年,塞爾入選法蘭西學院(Académie Française),是1900年以來入選的第十位哲學家,也是1979年以來的唯一一位。

1971年,塞爾開始定期前往北美執教:1971-1978年任約翰·霍普金斯大學客座教授,1978-1981年任蒙特利爾大學客座教授,1981-1984年任紐約州立大學布法羅分校客座教授,1984年起任斯坦福大學法語與義大利語系終身教授。

塞爾著作等身,共出版過40多部著作,內容廣泛涉及哲學、科學、文學、歷史等等。

《萊布尼茨體系及其數學模型》(Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques),兩卷本,再版為一卷本(巴黎:巴黎大學出版社,1982年)。

《赫爾墨斯I. 交流》(He莫特利ès I. La communication;巴黎:子夜出版社,1969年)。

《赫爾墨斯II. 干涉》(He莫特利ès II. L’interférence;巴黎:子夜出版社,1972年)。

《赫爾墨斯III. 翻譯》(He莫特利ès III. La traduction;巴黎:子夜出版社,1974年)。

《赫爾墨斯IV. 分配》(He莫特利ès IV. La distribution;巴黎:子夜出版社, 1977年)

《赫爾墨斯V. 南北通道》(He莫特利ès V. Le passage du Nord-Ouest;巴黎:子夜出版社,1980年)。

英文版概要:《赫爾墨斯. 文學,科學與哲學》(He莫特利es. Literature, Science and Philosophy;巴爾的摩:約翰·霍普金斯大學出版社,1982年)。

《霧的火光與信號:左拉》(Feux et signaux de brume. Zola;巴黎:格拉塞出版社,1975年)。

《魯克麗絲文本中的物理學的誕生,河流與湍流》(La Naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulence;巴黎:子夜出版社,1977年)。

《寄生者》(Le Parasite;巴黎:格拉塞出版社,1980年);英文版:《寄生者》(The Parasite;巴爾的摩:約翰·霍普金斯大學出版社,1982年)。

《羅馬,奠基之作》(Rome. Le livre des fondations;巴黎:格拉塞出版社1983年)。

《五感》(Les Cinq Sens;巴黎:瑟依出版社,1986年);英文版待出(紐約:A. 諾普夫出版社)。

Angels, a Modern Myth. Ed. Philippa Hurd. Trans. Francis Cowper. Paris: Flammarion, 1995 [La Le´gende des anges. Paris: Flammarion, 1993].

The Birth of Physics. Ed. and intro. David Webb. Trans. Jack Hawkes. Manchester: Clinamen Press, 2000 [La Naissance de la physique dans le texte de Lucre`ce. Paris: E ´ ditions de Minuit, 1977].

Detachment. Trans. Genevieve James and Raymond Federman. Athens: Ohio University Press, 1989 [De´tachement: Apologue. Paris: Flammarion, 1983].

Genesis. Trans. Genevieve James and James Nielson. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 [Gene`se. Paris: B. Grasset, 1981].

Hermes: Literature, Science, Philosophy. Ed. Josue´ V. Harari and David F. Bell. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1982 [Hermes, Vols. 1–5. Paris: E ´ ditions de Minuit, 1968–80].

The Natural Contract. Trans. Elizabeth MacArthur and William Paulson. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 [Le Contrat naturel. Paris: Le Grand livre du mois, 1990].

The Parasite. Trans. Lawrence R. Schehr. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1982 [Le Parasite. Paris: B. Grasset, 1980].

Rome: The Book of Foundations. Trans. Felicia McCarren. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991 [Rome: Le Livre des foundations. Paris: B. Grasset, 1983].

The Troubadour of Knowledge. Trans. Sheila Faria Glaser, with William Paulson. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997 [Le Tiers-instruit. Paris:

F. Bourin, 1991].

And Bruno Latour. Conversations on Science, Culture, and Time. Trans. Roxanne Lapidus. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 [E ´ claircissements: Cinq entretiens avec Bruno Latour. Paris: Le Grand livre du mois, 1992].

書名:萬物本原

譯者:蒲北溟

出 版 社:生活。讀書。新知三聯書店

出版時間:2003-9

另一版本

書名:萬物本原

譯者:蔡鴻濱

出版社:北京大學出版社

出版時間:2012-1

[法]米歇爾·塞爾

[澳]拉烏爾·莫特利

王立秋 試譯

米歇爾·塞爾1930年生於法國,現為索邦(巴黎一大)科學史教授。海軍訓練是他人生中重要的一個部分,對海及海之隱喻的熱愛在他的著作中非常明顯。來自法國南部的米歇爾·塞爾很喜歡橄欖球。他的哲學著作始於對萊布尼茨的研究,但稍後他開始著手錶達自己的思想,這使他寫出了五卷本的《赫爾墨斯》系列叢書。萊布尼茨的一些主題在他的作品中依然存在,尤其是那些與組合,交流和發明相關的主題。他的方法基於百科全書式的進路,這種整體主義在他的作品中很明顯:一切種類的數據都被用來為哲學做出貢獻,哲學家必須避免使自己脫離任何形式的研究。他最近的著作試圖橋接哲學與文學之間的裂縫並贏得了大量的讀者。

拉烏爾·莫特利(以下簡稱莫特利):每年你都到美國斯坦福任教;你在那裡教的是什麼,哲學,還是哲學史?

米歇爾·塞爾(以下簡稱塞爾):通常我會擔任羅曼語言文學系的客座教授,正如你知道的那樣,在美國,通常在法語系,法國語言文學系才有可能講授法語哲學(哲學的法國式表達)。通常,盎格魯-薩克森國家在哲學的旗號夏教授的只是分析哲學,有時還會有一些歐陸哲學史,正如他們說的那樣。當代法國哲學通過文學系才得以進入盎格魯-薩克森國家。

所以,正是出於這個原因我才應邀到美國,到文學系去講授我心目中的哲學。這並沒有讓我感到不安,因為在某種程度上說,哲學與文學之間應當具有一種生產性的關係,正是法國的傳統——這個傳統一直可以回溯到蒙田——也正是出於這個原因我總是發現我們的作者難以被分類。蒙田應當被歸為文學呢還是哲學?狄德羅,伏爾泰……文學與哲學的混合是一種有價值的東西。

莫特利:是的:但有人抱怨如今法國哲學太過於文學了,至少其中的一部分在特徵上相當文學。對此你怎麼看?

塞爾:好吧,你總是可以抱怨自己的語言,但你的語言總是如其所是地存在著。抱怨蒙田難以歸類,或狄德羅或伏爾泰難以歸類,或如何歸類,是沒有意義的。那是我們的傳統,我們的語言。

莫特利:從一開始它就缺少分類……

塞爾:對:這就是我要說的。哲學與文學之間的差異是大學(機制)的產物;分離事物的願望與大學的發明同時出現,但如果在這個問題上你不考慮大學的判斷的話,分類就是荒謬的。而且,人們不該說法國哲學首先是文學:如果你以我出版的那些著作為例的話,你會發現他們提出了科學和數學的問題。我已經完成了古代數學的一些研究:十七世紀的數學,現代數學和十九世紀的數學,實際上也就是整個的科學史。我一直以來都是一名科學史家;科學史,認識論,是一個古老的法國傳統。

法國在某種程度上落後的唯一方面,是我們稱作邏輯的學科,而這,僅僅是因為戰爭,戰爭中許多偉大的邏輯學家都犧牲了;不少邏輯學家死於1914年戰爭,另一些則喪生於1939年戰爭。但是,除此之外,一直以來,法國哲學都有著一種百科全書式的視野。真正延續的法國傳統,我希望自己延續的傳統,是笛卡爾、奧古斯特·孔德、狄德羅和柏格森本人的傳統,對於後者來說,哲學必須具備一種百科全書式的基礎。也就是說,哲學家必須是一個通曉數學、物理學、化學、生物學等學科的人,就像在奧古斯特·孔德研究進路中(要求)的那樣。

莫特利:你說百科全書式的指的不會是儘可能地收集所有事實性條目的傾向……

塞爾:不,不,絕不……

莫特利:為的是獲取某種全貌。

塞爾:在著手哲學研究之前必須忘掉這種全貌,這有點像十八世紀的侯爵說的那樣,必須以儘快遺忘為目的而學習上帝行事的原則。否則,人們最終會比平常更沒有禮貌。我想這是一個古老的法國傳統,在這方面我認為我與此傳統一致,也試圖依次傳統來進行研究工作。我寫過數學,物理學,生物學,人文科學……

莫特利:還有文學。

塞爾:對,文學是這個基礎的一部分,你知道,而這,就是法國傳統:它是與知識的某種關係,這種知識並不認為哲學像形而上學、邏輯學或語言學一樣使某種特殊主義。它是一種全球化。

莫特利:對:我認為學科這個詞,就包括了這種分類的觀念,某種被切除在外的東西的觀念。

塞爾:對。比如說,你自己就探討宗教的歷史:我對該領域的發展也極度關注。我在杜梅澤爾那樣的人,以及其他更為新近的理論家身上花了不少力氣,對我來說,宗教史也是哲學奠基的一部分,我不能把哲學想象為一個學科。我認為哲學是一種總和,一種總和……

莫特利:一種大全(summa)。

塞爾:在某種大全的意義上說,是。

莫特利:因此你對比較宗教也有興趣。比如說,你對埃里亞德(Mircea Eliade, 1907-1986,羅馬尼亞宗教史學家——中譯註)感興趣么?

塞爾:是,我差不多讀過他所有的著作:我是在喬治·杜梅澤爾,米爾卡·埃里亞德和勒內·吉拉爾的三角下接受宗教史教育的。但當然了,一名哲學家並不深入到宗教史最精細的細節,它看的是與細節同行的理論中發生了什麼。

莫特利:所以你是萊布尼茨思想的專家……

塞爾:我曾經是,曾經是……

莫特利:你現在不是了?

塞爾:不,不。在法語中有一個模糊的表達,“我已經給過了”。在他們經過教堂的奉獻盤時如果他們沒有給的話你就會這麼說,因為你已經給過一次了:這是一個通用的表達。當我寫我的萊布尼茨時我是一名哲學史家,該領域的徹頭徹尾的專家,我做我的論文,就那個領域而言,“我已經給過了”。我充滿激情地想要走出這個領域。我想你一定是一個專家,但此後你也不得不離開你專業的領域。我寫關於萊布尼茨的書因為一開始我的職業是數學家,我經歷了見證現代數學與古典哲學分道揚鑣的那場偉大的革命。當我還是一個學生的時候,我變了數學,這有點像變了語言。這場革命對我來說非常有趣,它部分地說也是我成為哲學家的原因。在研究哲學史的時候,我同時把萊布尼茨看作一個古典數學家和一個現代數學家:在他是動態學派的追隨者,是一個微積分的理論家等意義上說他是古典的;相反,他又對代數學,幾何學和拓撲學有著不同尋常的當代概念。因此我研究萊布尼茨,因為我覺得他參與了這場數學領域的革命——在數學的舊有形式和新形式之間存在某種對等。我們從功能的數學走到了結構的數學。很大程度上說,在法國被稱作結構主義的那種東西在我看來無用的因為人們在語言學中尋找結構的觀念,但這個觀念在代數學中就已經得到了很好的界定。而我追隨甚至參與這場結構主義的革命,也僅在於這樣一個事實的限度內,即我叫自己研究現代數學中代數學意義上的結構。所以我關於萊布尼茨的著作即使一名古典歷史學家有事一個“結構主義者”的作品——就萊布尼茨對現代結構主義的參與而言。

莫特利:萊布尼茨也對基督教感興趣。

塞爾:對,萊布尼茨那裡有一種神學。我在我的著作中舒茨討論過這個問題,但幾年前我給萊布尼茨致德博斯神父的書信集——這屬於萊布尼茨晚年的著作——的譯文寫了一個前言。在這些書信中,看起來萊布尼茨已經從傳統的神學……走向了基督教的神學……我對這個譯本印象深刻,因為我覺得在這裡萊布尼茨在某種意義上給他的體系加上了一種關於基督教的沉思。

莫特利:我們能談談您的《赫爾墨斯》,即你在同一個標題下出版的五本書——英文已經出版了一個選集?這個題目很有趣:在古人那裡,赫爾墨斯與詮釋學相關,他是邏各斯的,理性的使節。你用這個題目想要說明什麼呢?

塞爾:它很難有一個確切的意謂。你應該知道在某種意義上存在兩個赫爾墨斯。當然在很多方面赫爾墨斯象徵著詮釋之神這也是真的,在這個象徵中赫爾墨斯有一些埃及的背景,與古埃及的赫爾墨斯·特利斯墨吉斯忒斯神有關,但在用赫爾墨斯來作我的書的標題的時候,我想的不全是這個方面。相反,我想的是那個更為古典的神,赫爾墨斯,溝通之神,交通之神,商業之神與水手之神——這個神的雕像被放在許多城鎮的十字路口。那個被亞西比德殘害的赫爾墨斯。

莫特利:那是古希臘的赫爾墨斯。

塞爾:對,是我給書擬定的題目中的是古希臘的赫爾墨斯。為什麼?因為,戰後,馬克思主義在法國和歐洲產生了巨大的影響。而馬克思主義告訴我們,最核心、最根本的基礎結構是經濟和生產;我自己從1955年或1960年開始就認為生產在我們的社會中並不重要,或者說正變得越來越不重要,重要的是交流,以及,我們正在趨近和實現一種文化或社會,其中,交流先於生產。

莫特利:你對“交流”的理解是?

塞爾:那些如今已經進入日常生活的技術,比如說,從電話通迅到數據傳輸和電腦。那種技術在我看來在現代世界要比初級材料的生產要有意義的多。事實上未來很快就會證明我是對的,煤、鋼和其他工業或多或少都會消失,交流則成為我們社會的基礎。對於這樣一個事實,我個人也有一些小小的自豪,在1955年至1960年間我就參與了我們現在生活其中的那個世界。在那個階段,就在我寫作赫爾墨斯系列作品的時候,我正在完成萊布尼茨,我處於數學或代數學類型的結構主義與某種交流的哲學——以古希臘的赫爾墨斯為象徵——之間。

我從未加入語言學派,或闡釋學:我把許多時間用在詳細講解文本上,就像我們在大學世界里做的那樣,但我從未從中引出某種哲學,就像闡釋學傳統中某些人做的那樣。我的赫爾墨斯,我個人的赫爾墨斯,是交流的赫爾墨斯,在十字路口上的赫爾墨斯。在某種程度上說,我之所以從事關於萊布尼茨的工作,原因也就在於這樣一個事實:他是第一個提出某種被他本人稱作實體交流之哲學的哲學的西方哲學家。他稱單子論為一種實體交流的哲學。因此,萊布尼茨和我的赫爾墨斯之間存在某種關聯。

莫特利:萊布尼茨意義上的交流意味著某種聯繫?

塞爾:對,確實如此。萊布尼茨是第一個看到在不追溯元素之間的道路或原子之間的聯繫而發展原始粒子或原子或形而上學之原子之困難性的人。他也是第一個——不是第一個,因為古代斯多噶學派就已經有了為序列所連接的宇宙觀——但他是斯多噶序列的形而上學家。

莫特利:聯繫的觀念在古代哲學中沒有得到很好的發展。

塞爾:對,甚至在古典時代也如此。到萊布尼茨才真正對此有所發展。但在斯多噶那裡有一種關於事物之間相互聯繫的天才觀念。萊布尼茨把它變成一種既是形而上學,又是數學的觀念,在這點上,他參與了現代思想。

莫特利:在柏拉圖實際上也不存在聯繫的觀念:存在同一者和他者,差異與同一。但差異是個問題:沒有什麼可以解釋事物之間的交流。

塞爾:對。在這個階段,我寫了我的萊布尼茨和我的赫爾墨斯從書,交流的問題以及代數學的結構問題,這差不多就是我茶杯里裝的東西。

莫特利:現在我能提出實際上我們已經觸及的與哲學之語言相關的問題么。有時候看起來,尤其是在盎格魯-美利堅的傳統中,哲學的目標,就是要發展出一種單一的理性的語言,一種必然的語言。哲學探究的目標,在你看來,是發展一種純凈的語言,一種嚴格而普世的語言:一種計算機的語言么?

塞爾:我不認為這是哲學的目標。我不屬於盎格魯-美利堅學派我也不是一個語言哲學家。其結果,便是像這樣的觀念絕不會成為我的核心關注,而這,出於兩個原因:首先,我自己原本就是一個科學家:多年來我曾一直是一個數學家。我也經常涉及物理學,熱力學和生物學的問題等等。對我來說,真理的語言,精確嚴格的語言,就是科學的語言,而這種語言我們已經找到了。因此,為什麼還要另一種語言來實現那些在某種意義上已經實現的目標呢?在數學中我們已然嚴格,在自然科學中我們已然精密,等等。其次,我一直以來對科學史都很感興趣,通過長期的觀察,我認為存在兩種數學傳統,而不僅僅是一種。在希臘人之前有埃及的數學傳統,或者說亞述-巴比倫的傳統,這是一種演算類型的傳統。演算的傳統是單一的,而計算機語言重新發現的,正是這個傳統。這是一個非常古老的傳統。這些機器演算非常有趣,它們允許某種類型的發現,對某種類型真理的發現。但這只是一個領域,在我看來,哲學是全然不同的。

莫特利:你最近寫的新書,《五感》(The Five Senses),在法國榮獲美第奇獎。你寫作這本書的動機是什麼呢?

塞爾:五十年來,唯一的問題一直都是語言的問題,無論在德國學派,盎格魯-美利堅學派,甚至在法國學派那裡。你聽到的一切,都跟口語或書寫相關。在法國,薩特出產了《語詞》,福柯寫了《詞與物》,在這些著作中,語言都是一個主要的問題。最近還出版了一本題為《客體的語法》的作品。在我的時代,小孩常常要上命名事物的課程:就好像只有在這個程度上我們才能感覺或知覺到我們佔有語言。我的書是對這種理論的一種反動:它可以在幾句話中得到清晰的表達。我們從來不說“天空的顏色”或“血的顏色”,或“李子樹的顏色”。我們說“藍色”,“紅色”,“黃色”,或“紫色”。因此我們有色彩的詞語,而分析哲學是對的。事實上,這也是可能的:我們不能知覺藍色的多樣,因為我們沒有相應的名詞。但就嗅覺來說就更加複雜了,我一直對味覺和嗅覺懷有極大的興趣,就像一個法國人(自然而然地)喜歡酒並有能力欣賞好酒一樣。你知道,嘴是一個非常……軟弱……的器官而味覺確實一種極大豐富的器官。在那本書中我指出我們永遠不可能說出“玫瑰的氣味”,“杏的氣味”,或“……的氣味”之外的什麼東西。我們直射一件事物,但對氣味來說,不存在(合適的)名詞。而如果語言分析家說的一切是真的話,那麼,我們就沒有鼻子了,因為我們沒有用來形容嗅覺提供的感覺的名詞。我們也沒有相應的形容詞。如果分析哲學是對的話,我們就註定沒有這種感覺。分析學派是一種沒有嗅覺,沒有味覺的學派。現在,你知道,在涉及人類的時候,我們說的是智人(homo sapiens)。但不懂拉丁文的人不知道sapiens這個詞也指嘴巴和舌頭的味覺——“滋味(sapidity)”這個詞就源於此。所以我們說智人來指涉我們的物種,卻忘了這個表達原本指的是嘴的味覺,器官的味覺。這個觀念的起源非常重要。

莫特利:這倒挺有趣的:在古人那裡,人被定義為會笑的動物。但你說……

塞爾:對,我記得:不,我沒有那麼說;我只是說在我們說智人的時候,我們已經忘了智慧或話語之觀念的起源——因為對我們來說,人是會說話的動物——就在於用嘴品味,用嗅覺品味的能力。對於許多哲學家來說,這個智慧,這個智,(只)寓居於語言。

莫特利:回到之前的一個評論,你關於嗅覺語言或者說這種語言之缺乏所說的一切,也許就解釋了酒的語言或品酒的語言——在這種語言是一種來自其他領域的語言的意義上而言;在實踐上這可能是難以理解的。

塞爾:我書中的一個名為“食物(Table)”的章節就專註於描述一杯白酒,一種波爾多酒,被稱作依坤宮牌葡萄酒的酒。我給出了年份,我回顧了你要對這種酒進行描述時需要的語言的類型。我試圖描述這種感覺以顯示在這種感覺上語言是多麼的欠缺。

莫特利:這也意味著,存在一種沒有語言的人類能力。

塞爾:對嗅覺——這事實上也是我在書中給出的例子——來說這是對的,但我經常用來描述我的觀點的說法是:我們不總是具備描述感覺的辭彙。我在那裡選擇了嗅覺,但還有另外一個例子:畫家范戴克(Van Dyck)在夜——影的數目——末區分的粉色的多樣性公然反抗了可用的辭彙。辭彙遠沒有范戴克使用的粉色的數量豐富。因此我的書專註於為質的、經驗的東西的辯護,對經驗對邏輯的不可還原性的辯護。我甚至要說我們已經喪失了某種形式的知識,即經驗形式的知識,被語言學和虛擬代數學的革命玷污的知識。

莫特利:這個觀念還有其他發展么?還是僅限於感覺?

塞爾:我把那本書叫做“五感”,當然我也討論了第六種感覺,我們對自己身體的感覺;在身體的感覺上我寫了整整一章。對我來說,這是一本新書,因為我過去一直關注於一段時間以前我們一直在討論的那種科學問題,這本書再現了一種在另一個領域重建哲學的嘗試……另一個領域,不再是那個我們過去半個世紀以來一直使用的,語言的領域。

莫特利:我一直想知道這些觀念是否存在形而上學的外延:比如說,我想到了維特根斯坦的不可言說者。

塞爾:也許,但外延就體現在副標題里。《五感》也有這樣一個標題,《混合身體的哲學》:它是第一卷,在此之後我將討論幾個其他的問題,但不是在不可說的範疇內討論這些問題。這個範疇太過於簡單:它不過就是不可言說者的另一面。我將在混合觀念的標題下組織這些殘餘物,而混合的觀念,柏拉圖在《斐利布篇》中也有研究,後來斯多噶學派也研究過這個問題。

莫特利:你能解釋以下《混合身體的哲學》這個副標題的含義么?那是一種混合、接觸的理念……

塞爾:我要處理的正是混合這個觀念。兩個身體如此親近以至於不可被區分,這種情況下會發生什麼?我引入了感覺的問題。我得說,但願這只是玩笑話,一本關於感覺的書在街上的人看來是多麼滑稽呀,但現在,這些人在英語和法語中,卻不得不以陳述不同的代數法則開始。我從未感覺到要代數結構——即使是在這種結構就是我的領域——去品嘗一杯白酒的需要。這裡存在某種詭辯,這種詭辯在我看來既可笑又有些悲劇。在現代世界,必須說,我們確實失去了我們的感覺。

莫特利:在《五感》中,我看到一段關於沉默的論述。沉默的功能是什麼?

塞爾:我是在通常或庭園的意義上提到沉默的,我認為我們的世界中不再存在沉默。它不再存在,因為在沉默一度統治的國土或海洋的開放空間中,發動機和媒體用噪音填滿了沉默。我們不得不與噪音的力量作鬥爭,而噪音的力量則是無限且令人恐懼的。

莫特利:但我們時謂沉默的事實上正是一種噪音的設定——在這種環境中我們覺得愉悅或舒適,而絕對的沉默則是別的什麼東西……

塞爾:在我在撒哈拉或在無風的遠海和在全然寧靜的大海的年輕歲月中我有時會遇到絕對的沉默——那是一種與噪音有關的沉默。存在另一種與語言有關的沉默,而這裡,又存在一種超越於語言之外的沉思。與剛才提到的感覺問題一樣,以同樣的方式,我們也會發現這點是自證的,根本就無需爭論:沉默是哲學思考的先決條件。語言哲學忽視這點到了這樣的程度:在他們看來,思想,就等同於說話。而在我看來,思考,首先也是最重要的,就是沉默。這是其他事物顯現的必要條件。因此在我的書中,這點是正確的,在那些追隨的這種觀點的人那裡,存在對沉默——與言語相反——的高度尊重。

莫特利:是,在某種意義上語言就是沉默的產物。詞語之間,音節之間必須由沉默。沉默是允許語言存在的區分性特徵,或者說,差異。但《五感》也有論及遊戲的一段話;這遊戲就坐落在身體上,你看起來暗示不存在特異於身體的遊戲,但確實存在某種延續性。

塞爾:是的:我之前提到我的書中有不少段落論及第六種感覺,對某人自己身體的感覺,事實上我認為如果我通過以笛卡爾式的方式來沉思的話,那我就是在消遣自己,我認為只有在一切語言之外,不涉及任何抽象靈魂的情況下,我們才能沉思;思考,就是對出生事件的虛擬重述。在一種相當悲劇的環境中,我有能力經驗,而我在這裡想要按時的,是身體在自身內部就承載著某種中心,你可能會稱之為主體。對於理解身體來說,我認為,這種分析很重要。

塞爾:關於這個“我們”,我在《五感》之前出版的,關於羅馬的著作中說了許多。那本書的名字是《羅馬:奠基之書》,在書中我分析了李維的第一本書,以及,書中羅馬社會自我奠立的方式。我試圖研究這個問題:什麼是多樣性,什麼是我們稱之為“我們”的這種多樣性的根本特徵?

莫特利:在現代世界中我們經常使用某種獨自的、個體的,孤立的,脫離他者的自我觀念——事實上這與古人的經驗正好相反。

塞爾:對,事實上這也和我們的經驗相反。只要我們置身於闡釋的循環,這點就很清楚了:孤立的原子個體的形而上學形像是與現實無關的一種抽象。

莫特利:在你的作品《寄生者》——這個本書已經出了英文版——中,我認為你提出了其中的一些問題。

塞爾:對,我試圖在元素之間,個體之間尋找一種幾乎是原子式的聯繫。兩個人之間的關係,比如說,父/子關係,我稱之為雙箭關係,因為其中存在兩極。但寄生關係是一種更為簡單的關係類型:它是一種單箭頭的關係,只朝一個方向而不朝另一個方向,因為寄生者是一種以他人為生的造物,在索取的同時卻不給予任何回報。不存在交換,有待書寫的(收入)平衡表;在這種關係中也不存在互惠,這是一種單向度的關係。

莫特利:而寄生者比他的寄主長得更快。

塞爾:對,這裡存在一種難以捕捉的互惠:如果寄生者吃得太多,他就會殺死他的寄主,這樣一來,他就會死去。而“寄生”這個術語在法語中有三個意思,而不像英語那樣只有兩個意思。在法語中,寄生者首先是不受邀請就到他人桌子上吃飯的人;這就是拉丁或希臘戲劇中的寄生者(食客)。接下來是一個來自寄生物學的意義,這是,寄生者甚至可以是一種微生物,從但細胞生物到昆蟲,只要以寄主為生,就是寄生者(寄生物)。第三層含義,在十九世紀末期的英語中,對這個詞的使用有那麼一點意思,即線上的靜電(雜音),即,通訊中的噪音。我試圖在寄生者的生物學、社會學和物理學意義之間找到一種連貫性。

莫特利:你真的認為這三種意義之間存在某種共同的趨勢?

塞爾:是的,有這麼一種傾向。這裡我覺得有趣的是那種我稱之為交流之原子的東西。兩個事物之間最簡單的聯繫就是寄生關係,與現有的禮物、交換等等類型的分析——這些分析設計的永遠是均衡的關係——相比,這個觀念提供了一種更加深刻、更加根本的分析。相反,寄生關係是一種不平衡的關係,尤其是在社會的意義上說:當寄生者是你在社會意義上的客人的時候,這種關係中有時會存在某種回報,但寄生者總是用言語來回報。你給他事物,但反過來他只會說一些好話。這就是交換的開始,而正是這種交換,給了語言正確的價值:語言是用來償付食物的偽幣。這在羅馬喜劇中是一個非常有趣的主題,它可以告訴我們關於語言,關於根據事實本身(ipso facto)的語言之哲學的某種東西。當時,這對我來說非常有趣,因為這個主題是我(對)人文學科的進入點,它來自精確的科學,同時這個主題研究的是基本的社會關係,而我認為,社會關係是一種寄生關係。

莫特利:而現在你獲得了歷史學的教職,對吧?

塞爾:科學史:那是我的謀生手段;在此之外我幾乎是一個專業的數學史家。接著,我研究了熱力學史,十九世紀物理學史,現在我的領域是觀念史和歷史。

莫特利:那麼,你對學科,大學世界中的學科劃分有什麼看法?

塞爾:我認為把學科劃分為狹小的細胞當然是科學之有效性的原因之一。但從普遍真理的觀點來看,我們已經失去了許多,而哲學的目標應該是試圖創造一種總和,在這種綜合中分析將在細節中消失。我在兩本書中對此進行了長篇論述,其中的一本是赫爾墨斯的第二卷,題為“干涉”的那本,以及赫爾墨斯第五卷,“南北通道”,在後一本書中我特別見識了如今被稱作跨學科研究的那種東西。

莫特利:所以哲學不是系統分設,守在自己角落裡的一個學科。

塞爾:我把那本書叫做“南北通道”——你知道大西洋和太平洋之間的通道,它一直延伸到加拿大北部,而要議定這條通道是很難也是很複雜的——用它來充當人文學科與精密科學之間通道的意象。我認為哲學的工作就是開啟精密科學與人文科學之間的這條通道。

莫特利:去創造交流?

塞爾:對:在色諾芬的《會飲》中,當蘇格拉底被問到哲學是什麼的時候,他答道,哲學是mastropeia(經濟);我們社會中一種低回報的交易。哲學是把男人女人置入交流的人的活動。哲學是聯合的工作,是把事物帶到一起的工作。因此,分析,就其明晰性,就其嚴格與精確等而言可能是有價值的,但哲學真正具備的,是一種相反的功能,一種聯合與綜合的功能。我認為哲學的基礎就是百科全書,而它的目標,就是綜合。

莫特利:當代法國哲學在你看來符合這個定義么?

塞爾:是的,從十八世紀以來,法國哲學就一直這麼做。那時它的特徵就是百科全書;它努力把人們帶到一起,帶進同一個沙龍。來自各個領域的專家群聚於同一個沙龍。大學以相反的方式作用,大學劃分專家。我不知道今天所有的法國哲學是否符合這個理想,但我的工作確實符合:它不涉及某個思想體系,卻涉及綜合。

隨著年齡的增長我越來越為日常的語言所吸引,哲學除那些取自日常生活的術語外不需要其他屬於來表達自己。我不認為我們必須成為語法學家或專家:我相信日常語言。我確實不認為我在《五感》中對“超驗”這個詞的使用超過了兩次。現在,我儘可能少地使用技術辭彙。

莫特利:就像柏拉圖。

塞爾:對,我認為柏拉圖是這方面的領頭人;和他一起的有一位名叫蘇格拉底的分析哲學家,以及一位名叫柏拉圖的非分析的哲學家。他們是兩個:蘇格拉底是說短句子,分析,斷句,分類的語法學家。他帶來了明晰性,但柏拉圖卻長篇大論;他寫下了《會飲》,《斐德羅篇》等等。他是受到靈感激發的那個人,而我相信這對語法學家和風格家,哲學家和作家,科學才能與文學才能(的組合)。二者我都相信。

莫特利:你認為日常語言比我們意識到的還要重要?

塞爾:它不僅更重要,而且,說柏拉圖因堂皇地用雅典人的語言來表達才是一個偉大的哲學家,這也是真的。我也有著相同的角色:哲學家必須為把日常語言待會生活而不斷努力奮鬥。