《廈門音系》

漢族的先民開始時人數很少,使用的漢語也比較單純。後來由於社會的發展,居民逐漸向四周擴展,或者集體向遠方遷移,或者跟異族人發生接觸,漢語就逐漸地發生分化,產生了分佈在不同地域上的方言。漢語方言分佈區域遼闊,使用人口在9億以上。漢語方言的形成和發展 漢語方言的形成和發展跟社會的發展和變化息息相關,只有密切聯繫漢族和中國社會發展的歷史進行研究,才有可能了解漢語方言形成和發展的具體過程。相傳黃帝時中原有萬國,夏朝為三千,西周初期還分封八百諸侯,那時候漢語及其方言的情況到底如何,因史料很少難以具體論述。但中國社會發展到春秋戰國時代,漢語的方言差別已可以從先秦古籍的記載中得到證實。《左傳·文公十三年》(公元前614):“秦伯師於

河西,魏人在東。壽余曰:‘請東人之能與夫二三有司言者,吾與之先’使士會。”這段記載說明當時黃河東西的漢語方言已有差異。《

孟子·滕文公下》:“孟子謂戴不勝曰:‘…有楚大夫於此,欲其子之齊語也,則使齊人傅諸,使

楚人傅諸?’曰:‘使齊人傅之。’曰:‘一齊人傅之,眾楚人咻之,雖日撻而求其齊也,不可得矣;引而置之庄岳之間數年,雖日撻而求其楚,亦不可得矣。’”這裡說到齊語、楚語,表明在公元前3、4世紀孟子生活的戰國時代,北方的漢語方言跟南方的漢語方言已有相當顯著的差異。秦始皇消滅了各諸侯國,建立起統一的封建帝國,實行“

書同文”,“罷其不與

秦文合者”。這種規定標準字體、使漢字定型化的工作在一定程度上約束了方言的發展,但方言的分歧還是明顯地存在,這在後來西漢

揚雄所著《適軒使者絕代語釋別國方言》(簡稱《方言》)一書中反映得十分清楚。《方言》是一本各地方言比較辭彙集,所收詞語按通行情況大體可分4類:①通語,是各地普遍通行的;②某地某地間通語,通行區域較廣的;③某地語,通行區域較窄的;④古今語(或古雅之別語),是冷僻古語之殘留,通行區域很窄。現代學者根據《方言》所稱引的地名進行分合,得西漢方言區13個:秦晉、鄭韓周、梁和西楚、

齊魯、趙魏之西北、魏衛宋、陳鄭之東郊和楚之中部、東齊與徐、吳揚越、楚(荊楚)、南楚、西秦、燕代。從中可以看出西漢漢語方言分佈的大體情形。《方言》一書所反映的漢語方言分佈的情況是漢語隨著社會的發展經歷了漫長的歷史過程所造成的。根據古書記載,在秦漢以前的上古時代,漢語方言除了漢語共同語的基礎方言北方話以外,

吳方言、粵方言、

湘方言也可能已經在東南地區內逐漸形成。《

漢書·地理志》注說:“自交趾(今越南北部和廣東、廣西大部)至會稽(今江蘇長江以南、茅山以東和浙江大部)七八千里,百粵雜處,各有種姓。”“

百粵”即“百越”。從《

史記》、《漢書》及《

呂氏春秋》、《吳越春秋》等書的記載,可知百越之地古代早就有漢人居住,但他們的來源地並不一致。在漢人跟漢人、漢人跟異族人長期接觸的過程中,發生語言的互相影響和融合,逐漸地形成吳、粵、湘等方言。《呂氏春秋·貴直篇》引

伍子胥的話說:“夫齊之與吳也,習俗不同,言語不能……夫吳之與越也,接土鄰境壤,交通屬,習俗同,言語通。”這表明當時北方話的齊語跟南方話的吳語差別已經很大,而吳語、越(粵)語之間的差別倒還很小。《吳越春秋》里的漁父歌,寫伍子胥由楚奔吳至江中遇漁父的故事。漁父所唱的吳歌,詩句結構接近

楚辭,例如“日月照耀兮寢已馳,與子期兮蘆之漪”;“日已夕兮,余心憂悲,月已遲兮,何以渡為,事寢急兮將奈何!”這個例子似乎表明春秋時代吳語跟楚語的差別並不大。揚雄《方言》多次提到“南楚江湘” ,有時也提到“荊汝江湘”和“江湘九嶷”,今天湖南省境內的湘方言,或許在上古時期就已形成並從屬於楚語這個南方大方言之內。周秦以後,漢人逐漸南下進入南粵(今廣東、廣西等地),作為交際工具的漢語,一方面由於山川阻隔,交通閉塞,跟北方漢語越來越疏遠;另一方面由於民族雜居而引起語言的相互影響和融合,於是就逐漸形成了粵方言。漢以後的魏、晉、南北朝時期,中國社會發生了劇烈的變動。居住在北方的匈奴、

鮮卑、羯、氐、羌等少數民族入居中原,相繼在北方地區建立政權。原來統治北方地區的司馬氏政權南遷江南,大批漢人也因社會動亂而不斷南遷。在北方地區,漢語和異族語發生了融合,引起漢語面貌的重大變化;在南方地區,南渡的北方人把北方漢語帶到江南,跟當地的漢語方言相互影響和滲透,從而使這一時期的漢語出現“南染吳越,北雜夷虜”(《 顏氏家訓·音辭篇 》)的混雜局面。社會的變動,人民的遷移,民族關係的發展等因素都會推動方言的形成和發展,這在魏晉南北朝急劇的社會變動時期更為明顯。客家方言、

閩方言乃至贛方言的形成和發展就跟中古以後發生的人口大規模集體遷移密切相關。根據歷史記載,客家先民第1次大規模的遷徙發生在西晉

永嘉之亂以後,他們自河南并州、

司州、豫州等地南遷,定居在江西中部一帶今贛方言區域;第2次大規模的遷徙發生在唐末和

五代十國時期,黃巢起義的戰火迫使河南西南部、安徽南部的漢人以及已經南遷江西的移民繼續往南遷移,到達閩西及贛南一帶;第3次是在蒙古元人南下、宋室瀕亡之際,中原漢人隨著抗元義軍繼續南遷,到達粵東和粵北一帶。這三次中原漢人的大規模南遷,語言學家認為是形成漢語客家方言的主要社會原因。今天的閩方言地區在秦漢之際就有中原漢人移居,但人數尚少。中原漢人第一次大規模南移入閩是在“五胡十六國”時代,當時中國處於兵荒馬亂之中,北方漢人相率離鄉背井,播遷於大江東西、五嶺南北、入閩的漢人比較集中地定居在閩北以

建甌為中心的建溪、富屯溪流域,閩東以福州為中心的閩江下游以及閩南以泉州為中心的晉江流域。經過這次大規模的南遷,漢人進一步成了福建境內居民的主體,他們帶來的當時河南中州一帶的中原漢語,跟當地原有漢人所說的漢語乃至異族人所說的語言發生接觸,逐漸地形成了閩方言。今天所謂"十五音"系統的閩方言,它的源頭或許就是東晉中原漢人入閩后逐漸形成的一種漢語方言。贛方言的歷史形成,因限於史料,目前還難以作準確的論斷。江西在春秋時代位於吳、越、楚三國的交界處,在漢代則介於荊州、揚州之間。據此推測,這一片土地上的居民當時所使用的漢語,很有可能包括在吳語和楚語的範圍之內,或者跟吳語和楚語有很密切的關係。魏晉以後,隨著中原漢人幾次大規模的南移,江西為必經之地,當地的原有漢語方言跟被帶進的北方方言互相影響、滲透和吸收,導致形成既不同於吳、粵方言又不同於北方方言的贛語。由於長期受四周方言的影響,贛方言的語言特徵不夠突出,分佈的地域也不很明確,就現代贛語主要的語音特徵看,贛方言跟客家方言比較接近,因而有的語言學者把二者合稱為“客贛語”或“客贛方言”。漢語存在著方言差別的同時,也一直存在著共同語,共同語的書面形式自秦代以來都是統一的。這種漢語共同語在春秋時代叫做“

雅言”。《

論語·述而篇》說:“子所雅言,《詩》、《書》、執禮,皆雅言也。”孔子是魯國陬邑(今山東曲阜)人,他平時大概說山東方言,但在讀《詩》、讀《書》、行禮的時候,則用當時的共同語“雅言”。漢語共同語往後發展,至漢代揚雄在《方言》里稱之為“通語”, 元代周德清在《

中原音韻》里稱之為"天下通語",明代張位在《問奇集》里稱之為“官話”,辛亥革命以後稱之為“國語”, 現在稱之為“普通話”。由"雅言"、“通語”、“天下通語”到後來的"官話"、“國語”以至現在的“普通話”,其發展過程是一脈相承的,反映了漢語共同語在兩千幾百年間發展的大體過程。漢語共同語是在北方方言的基礎上形成和發展起來的,而基礎方言及其中心地帶則是不斷發展變化的。上古時期的秦晉方言在各地方言中影響最大,可以把它看作當時漢語共同語的基礎方言。漢代以後,中國社會經歷魏、晉、南北朝長時期的社會變動,漢語發生了重大變化,共同語的基礎方言隨著政治經濟文化重心的東移,它的中心也逐漸由陝西、山西東移至河南汴洛中州以至江蘇金陵一帶。顏之推在《顏氏家訓·音辭篇》中談論當時的審音標準時,認為“榷而量之,獨金陵與洛下耳。”遼、金、元、明、清各朝近千年間,中國政治經濟文化的重心逐步東移,漢語共同的基礎方言的通行區域不斷擴大,達到東北和西南各省,基礎方言的中心也進一步東移至北京一帶。漢語共同語隨著基礎方言的擴大、變化而變化。作為統一的漢語共同語的書面語,也由古老的文言文發展到現代的白話文。自秦漢以來,中國一直是封建社會,薄弱的經濟基礎使社會處於不夠統一的狀態,因而使漢族共同語的基礎方言北方話始終不能完全取代方言而實現漢語的高度統一。正是在中國封建社會的特殊條件下,漢語方言一方面能保持自己的特點並不斷發展,甚至由於各地方言的不同演變,造成新的方言分化;另一方面由於漢族和整個中國社會的統一,漢語方言又要服從自己所從屬的漢語共同語的發展趨勢而繼續作為漢語的方言。因此,漢語的各大方言儘管分歧很大,仍是一種語言的不同方言,而不是與共同語平行的不同語言。作為漢語統一的書面語表現形式的漢字,它的讀音在不同的方言區各不相同,方言區的人遇到不認識的字,只要知道它讀如某字,就可以用自己方言里該字的讀音去讀。同時,詞語的讀音雖然古今有別,但漢字的寫法卻是一樣的,這在客觀上也便於溝通古今,加上自有漢字以來,政府法令、契約文書、經典文獻、聖人立言以及優秀的文學作品和歷史、哲學的名著等都用漢字記載,人們不敢輕易改動其中的字句,甚至古代一些句式和詞語的用法,通過師生傳授,代代相傳,一直沿用下來。漢語共同語和各地方言在發展的過程中都不能不受到這種統一的漢語書面語的影響和制約,比如在許多方言里都有口語音與讀書音(接近書面語和共同語的讀音)的差別,而在一些方言(例如閩南方言)里二者的差別幾乎成了雙重的系統;只有在漢語這樣的語言中才出現書面語跟口語這樣特殊的關係。漢語方言經歷了漫長而複雜的發展過程,這個發展過程是不間斷的、漸變性的,然而現代漢語方言跟古代漢語方言的面貌已大不一樣,如同現代漢語共同語的面貌有別於古代漢語共同語的面貌一樣。事實上每一種漢語方言(無論是大的方言區或小的方言片)都經歷了複雜的發展過程。中華人民共和國建立以來,語言發展的大量事實表明,在社會主義條件下,漢語方言發展的必然趨勢是向作為現代漢民族共同語的普通話靠攏,普通話的口語和書面語的規範形式必將逐步取代各地的方言。現代漢語方言的分區 漢語方言在長期的歷史發展過程中逐漸形成了各種不同程度的差異,從而構成了不同的方言區屬。漢語方言分區的原則 方言分區是不同語言的劃分,有別於地理上、行政上的分區。不同方言可以同在一個地理區域內,同一方言也可以分佈在不同的地理區域中。例如南方的閩方言通行於閩、粵、台、浙四省的部分地域,而在閩、粵兩省之中,又分別有閩、客方言並存和粵、客、閩方言並存。行政管轄範圍可以變更,方言區屬卻不可能在短期內隨之更改。廣東省的海豐、陸豐兩縣,大部分說閩方言,原隸屬於說閩方言的汕頭專區。近年來這兩個縣改屬大都不說閩方言的惠陽專區管轄,可是海豐話和陸豐話仍屬閩方言。不同方言之間的關係有親有疏,必須對近親和遠鄰有充分的了解,才能把不同的方言恰切地歸到適當的區屬中。方言的分區要有不同的層次,根據親、疏的程度把不同的方言劃歸不同的層次。最高的一個層次通常稱做方言區,例如官話方言區、吳方言區、粵方言區等。同一個方言區中的方言又可以作第2層的區分,通常稱做方言片或次方言,例如閩方言區的方言又可以分閩南方言片、閩東方言片、閩北方言片,莆仙方言片、

閩中方言片等;吳方言區的方言又可以分為太湖片、台州片、溫州片、婺州片、龍衢片等。必要時,方言的劃分還可以有第3層次乃至第4層次。第3層次在“片”以下,根據同一片內方言差異的情況可分為若干小片。小片中的各個地點如果方言差異仍然存在,可以再區分為若干地點方言,一般叫做“點”。方言區分的四個層次就是:方言區—方言片—方言小片—方言點。不論是哪一個層次的方言,在分區中始終要從實際出發,判明親疏關係,該分即分,可合便合。有的地方方言處在不同方言的過渡地帶,特別是幾種不同方言犬牙交錯的地區,如閩、浙、贛交界地區,鄂、湘、贛接壤地區等。方言現象複雜,一時不易確定歸屬的,只好承認它是過渡地帶的方言,不必勉強劃歸哪一個方言區。漢語方言分區的依據 語言特徵是方言分區最主要的依據。其次還要考慮社會歷史背景。地方志中關於本地建制沿革、移民情況等的記載都有參考價值。以通行地域很廣的客家方言來看,歷來語言學者把說客家話的各個地區看作是同一個方言區。首先根據語言特徵確認粵東客話、粵北客話、閩西客話、贛南客話、台灣客話,以及散處湖南、廣西、四川等地的客家話都同屬一個方言區──客家方言。其次藉助有關客家先民播遷的歷史資料來說明。以目前定居台灣省的100多萬

客家人為例,他們的族譜記載著祖先是從粵東嘉應州(今梅縣地區)和惠州遷去的。這就不難理解為什麼台灣客家話和粵東客家話那麼近似。又如語言學上經常提到“方言島”這一概念,為了準確判明某個方言島的方言區屬,更非把語言特徵的調查和社會歷史背景的了解密切結合不可。除了語言特徵和社會歷史背景以外,方言地區人民通話的情況對於確定方言的歸屬也有參考作用。一般說來,同一方言區的人比不同方言區的人通話交際的可能性要大一些。但也不能一概而論。各方言區內部分歧的程度不一,各方言區之間差異的程度也不一,能相互通話的有可能不同屬一個方言區,而同一方言區的人,由於方言片、甚至方言小片之間的差別很大,也有可能通話比較困難。例如客家方言區人民與官話方言區人民之間相互通話的難度就不及閩方言區內閩東方言片人民與閩南方言片人民之間通話的難度大。區分漢語方言時,必須對方言間的差異性和一致性都要有充分的了解,光注意方言的差異性而忽略其一致性是片面的。一種方言有別於其他方言,首先從語言差別中表現出來,而在這個方言內部,與之同屬一個方言區(片、小片)的,必然又都明顯地存在著一致性。缺少這種內部的一致性因素,就很難把它們歸併到一起。可見方言間的一致性因素是體現某個方言的基本特徵,也是分別方言區屬的重要依據。以跟民族共同語普通話差別最大的閩方言為例,儘管它內部各方言片的差別很大,閩南、閩東、閩北、閩中、莆仙等方言片從語言現象看,幾乎都難以相互通話。可是,仔細觀察閩方言各地的語言特點,不難發現一些突出的共性,依據這些共同的語言特徵,並參考有關社會歷史文獻,閩方言才有可能被劃為一個大方言區而和漢語其他各大方言區並列。在選取語言特徵來作為劃分方言的依據時,要通過反覆比較,使最有代表性、最典型的語言特徵入選。就語音方面來看,下面這些特徵是方言工作者常常考慮的問題:古雙唇塞音在三等合口韻前的讀法,古全濁塞音b、d、g的演變,古知徹澄母的讀法,古照穿床審禪各母的讀法,古泥來母的分混,古舌根音聲母是否齶化,古塞音韻尾的演變,古鼻音韻尾的演變,古調類的分合,古入聲的演變,f-和xu-的分混,鼻音聲母是否失去鼻音成分,濁塞擦音及濁擦音的有無,

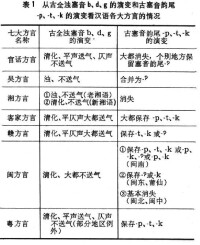

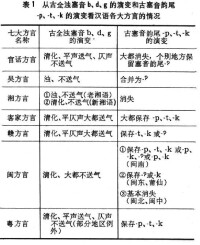

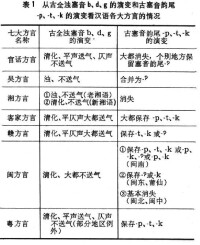

介音的分合,復母音與單母音的轉化,母音的長短等。這些特徵大都結合漢語語音的歷史發展來考慮。有的普遍性較大,一兩個特徵就能對方言的劃分起關鍵性的作用(表1)。

《廈門音系》

表 1把漢語七大方言在語音上的特點勾劃出了一個粗略的輪廓。方言的特點往往交叉出現,有的特點覆蓋面很大,有的特點覆蓋面小一些。不同特點在區分方言中所起的作用不一。例如古塞音b、d、g的演變,官話方言和粵方言就完全相同,而古塞音韻尾-p、-t、-k的保存,南方粵、客、閩諸方言又或多或少有近似之處。在這種情況下,單憑一兩條特徵就難以把漢語方言劃分清楚。這時不妨再找一些普遍性不那麼大,但對於鑒別某一方言卻能起作用的特徵來補充,使各方言的面目更為清晰。例如古知徹澄母今讀t-、t嶉-這一聲母上的特徵對於確認閩方言就有作用,古入聲調演變成為3個或4個入聲調的特徵,在辨認粵方言時也有作用。有的覆蓋面很小的語言特徵,卻往往能在釐清方言區界時發揮它的作用。例如古匣母字有少數白讀為舌根塞音k,如“糊、猴、寒、含、行、厚、汗、滑”等,從福建到廣東到台灣,凡是通行閩方言的地方,都具有這個特點。又如古微母字與明母字合為m-,古溪母合口韻的字一部分念f-,這樣的語音特徵雖然覆蓋面很小,也可用來作為辨認粵方言的參考。典型的語音特徵對於劃分任何一個層次的方言都是必不可少的。例如官話方言區中幾個方言片的劃分,古入聲字的今調類如何就是很重要的語言條件。向來語言學界把官話方言中“古入聲字一律念陽平”作為西南官話的一個突出標誌。近來有的語言學家認為山西部分地區、陝北部分地區和河南黃河以北部分地區的方言可以考慮另立

晉語方言區,其主要根據也是著眼於這些地區古入聲字仍保留入聲一類,有別於鄰近沒有入聲的官話。又如在考慮廣東省內閩方言應該劃分幾個支系時,首先應該注意“有沒有把送氣塞擦音讀為擦音”和“有沒有出現鼻化韻母”這樣的語音特徵,因為這正是海南島閩語和粵東潮汕閩語分立兩支的重要依據。海南閩語送氣塞擦音念為擦音,沒有鼻化韻母,而潮汕閩語則恰恰相反,送氣塞擦音不念為擦音,有一系列鼻化韻母。以這類突出的語音特徵來衡量雷州半島的閩語,發現那裡的語音特色恰恰介乎海南閩語和潮汕閩語之間,因此,根據語言實際情況,可以把雷州半島閩語另立一支,作為廣東省內閩語方言的三大支系之一。在選取語音特徵來區分方言時,除了聲、韻、調三方面的特徵外,還要注意某些整體性的特徵。整體性的語音特徵往往能在區分方言時產生顯著的效果。例如音節結構上的特徵,什麼樣的聲母能和什麼樣的韻母拼合,各地方言很不一樣。又如口語音和讀書音在某些方言中異讀現象很豐富,文讀和白讀幾乎形成雙軌的局面,這一語言特徵無疑可以作為辨認閩南方言的重要依據。再如連讀時聲母、韻母必然產生變化,這是閩東方言獨有的特色,可以作為辨認閩東方言的一個依據。語言特徵表現在語音、辭彙、語法等各個方面,劃分方言時,除了考慮語音方面的依據外,也要同時考慮辭彙、語法方面的因素。例如閩方言常用詞中的“厝”(房子)、“鼎”(鐵鍋)、“刣”(宰殺)、“冥”(夜晚)等,在別的方言中沒有,而在閩、粵、台、浙各省的閩方言中卻都普遍存在,可以用來配合語音方面的典型特徵,作為確認閩方言的重要依據。又如人稱代詞複數加"哋"(我哋、你哋、佢哋)這一點,可以作為確認粵方言的語言條件之一, 因為迄今為止, 還沒有發現別的方言也用“哋”來表示人稱代詞複數的。量詞和名詞、動詞的配搭,各地方言也頗為不同。稱人用“只”(一隻人、兩隻人)是客家方言區獨有的習慣,這也許可以作為確認客家方言的語言依據之一。總之,語言特徵的表現是多方面的,只要具有典型性,能夠對方言的劃分產生積極效果的,都可加以利用。現代漢語七大方言區 近50年來,語言學家們陸續運用語言材料對現代漢語方言進行分區,有的分為九區,有的分為八區,有的分為五區。20世紀50年代中期以後,國內最流行的是漢語八大方言的分區,即把漢語方言分為:北方方言區、吳方言區、湘方言區、贛方言區、客家方言區、粵方言區、閩南方言區和閩北方言區。70年代以前出版的漢語教材及有關論著,大都採用上述“八大方言”說。後來方言工作者根據日益增多的漢語方言調查成果,感到七大方言中的閩南、閩北兩區宜於合併為一個方言區,再在第 2層次中區分若干不同的閩方言片,其餘六區仍然照舊,於是就形成了現代漢語七大方言的分區法。這七大方言區是:官話方言(又稱北方方言)區,吳方言區,湘方言區,贛方言區,客家方言區,粵方言區,閩方言區。方言的分區隨著方言調查工作的不斷深入,方言資料的不斷增加,今後會有新的調整。近年來有的語言學者認為客家方言和贛方言可以合為一個大方言區:客贛方言區,這樣就有了六區之說;還有的方言工作者認為皖南一帶

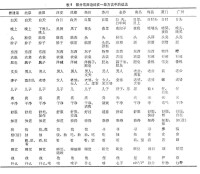

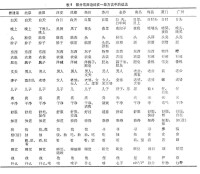

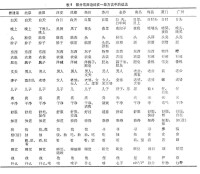

徽州方言應該獨立一區,則又有了新的八區說;最近有的語言學者提出晉語應從官話方言中獨立出來,成為一個方言區,如果原有的七區不動,加上晉語和徽州方言,則可構成新的“九區”說。目前我們暫時採用國內比較通行的“七大方言”說,以便和大多數現代漢語教材及有關漢語方言的論著取得一致。現代漢語方言的特點 漢語方言同中有異,異中有同,各方言之間相似的程度和互異的程度不盡相同。大致說來,漢語方言中差異較大,情況較複雜的地區多集中在長江以南各省,特別是江蘇、浙江、湖南、江西、安徽(皖南地區)、福建、廣東、廣西等地;長江以北廣大地區,尤其是華北、東北地區,漢語方言的一致性比南方要大得多。總的格局是:北方各方言一致性大、差異性小;南方各方言差異性大,一致性小。就七大方言比較來說,閩、粵兩大方言和民族共同語普通話的差別最大,吳方言次之,客家、贛、湘等方言和普通話的差別要小一些,官話方言作為民族共同語的基礎,各地官話和普通話之間的差別自然要小得多。方言差異表現在語音、辭彙、語法各個方面。下面扼要介紹漢語方言在語音、辭彙、語法等方面的主要特點。語音特點 漢語七大方言的語音系統各具特色。聯繫歷史發展來看,官話方言的音系比較簡單,反映了漢語語音從繁向簡的發展趨勢;南方各大方言音系比較複雜,更多地保存了古代語音的因素。就聲、韻、調三部分來說,官話方言的韻母和聲調要比閩、粵、吳、客家諸方言簡單得多,唯有聲母方面,南、北方言各有繁簡,官話方言並不從簡。某些整體性的語音現象,例如音變現象、異讀現象等,南方各方言大都比北方方言複雜一些。聲母方面 北方方言聲母分類較細,南方方言聲母分類較粗。官話方言中的北京、西安、濟南等地聲母都在20個以上,而南方六大方言中,除了吳方言以外,閩、粵、客家、湘、贛等方言,聲母一般都不到20個,只有湘方言中的老湘語才有20個以上的聲母。閩方言素以語音複雜難懂著稱,而聲母系統卻大都是所謂十五音,即15個聲母,如廈門、福州都是十五音。現從幾個方面聯繫古聲母來看各大方言聲母的特點。 ①古全濁聲母的保留與演變。古並、定、從、澄、崇、船、群、匣、邪、禪等聲母都是聲帶顫動的濁聲母,有別於聲帶不顫動的清聲母。這一清、濁聲母對立的現象在現代漢語七大方言中,除吳方言和湘方言中的老湘語外,其餘大都已經消失,官話方言、贛方言、客家方言、粵方言、閩方言等古濁聲母字都合併到清聲母字中去了。合併的情況不盡相同,大致有 3種類型:一是古全濁聲母平聲字合到送氣清聲母中,古全濁聲母仄聲(上、去、入)字合到不送氣清聲母中,官話方言屬此類,粵方言也基本上屬此類;二是古全濁聲母字不論什麼聲調大都合到送氣清聲母中,客家方言、贛方言屬此類;三是古全濁聲母字不論什麼聲調全部或大部合到不送氣清聲母中,湘方言中的長沙話(新湘語)屬此類,閩方言大部分古濁聲母字也念為不送氣清聲母,但仍有部分古濁聲母字念為送氣清聲母。閩方言中有帶鼻音性質的濁聲母b、g,這在來源上與古全濁聲母並、群無關,是從古明、微母和疑母來的(表2)。

《廈門音系》

②塞擦音和擦音的分合。古精組聲母和知、照組聲母發展到現代官話方言的代表點北京話中仍然分為兩類,形成堭、堭‘、s和堮、堮‘、惼這兩套發音部位不同的塞擦音和擦音,加上精組聲母在細音(i-、y-)前舌面化,又和見組(舌根音)聲母在細音(i-、y-)前舌面化合流而為另一套舌面的塞擦音和擦音慯、慯‘、嶃,這就使以北京話為代表的北方官話有了堭、堭‘、 s,堮、堭‘、惼,慯、慯‘、嶃共3套塞擦音和擦音。這3套並存是北方官話聲母數目較多的重要因素。南方贛、客家、閩、粵諸方言則 3套塞擦音和擦音大都只有一套,或為舌尖的堭、堭‘、s,或為舌葉的掵、掵‘、∫,至於堮、堮、惼,不但只有一套的方言很少見到,擁有兩套塞擦音和擦音的方言,如吳方言、湘方言(新湘語)以及官話方言中的西南官話等,一般也只有堭、堭‘、s和慯、慯‘、嶃而缺少堮、堮、惼。與此相關,閩方言和客家方言(部分字)由於保存了“舌上歸舌頭”的上古語音特點,古知、徹、澄的字與端、透、定的字有合流念為t、t嶉的現象;而慯、慯‘、嶃在只有一套塞擦音和擦音的方言中,一部分精組字仍念堭、堭‘ 、s,一部分見組字仍念k、k‘ 、x(或h),粵方言、客家方言、閩方言都如此(表3)。

《廈門音系》

韻母方面 比較漢語各方言的韻母,可以看出官話方言的韻母比南方各方言的韻母簡單得多。官話方言區各地一般都只有30多個韻母 ,如北京、濟南、西安都是38個韻母,瀋陽、成都都是36個韻母,只有

江淮官話韻母超過40個(揚州46個,合肥43個)。官話方言以外的六大方言中,吳方言、湘方言的韻母數目比較少:長沙38個,上海43個,蘇州49個,其餘客家、贛、粵、閩等方言區各地方言韻母都在50個以上;韻母特別多的,如閩方言

潮汕話有76個,泉州話有72個,比官話方言韻母數多一倍左右。各方言韻母繁簡如此懸殊,主要體現在韻母中韻尾的保留和消失上。和古音相比,南方各方言較多保留古音中的系列韻尾,特別是鼻音韻尾和塞音韻尾,而官話方言則保留韻尾比較少。此外,在

韻腹方面,各方言擁有的主要母音雖然差別不很大,但當兩個以上的母音組成複合韻母時,各方言各具特色。有的方言有比較特殊的組合方式,有的方言還有複韻母和單韻母相互轉換的現象。韻頭方面也存在一些差異,古代漢語語音中所謂兩呼(開、合)四等(一、二、三、四)發展到現

《廈門音系》

代漢民族共同語,成了開、合、齊、撮

四呼。以四呼來衡量各地方言,也可看出方言韻母的不同特色。下面從四呼的分合變化、母音韻母的組合、輔音韻尾的保留和分合等方面來看漢語方言韻母的一些表現。 ①四呼的分合。四呼的分合在各地方言中的表現主要有兩種情況:一是四呼不齊的現象,這在閩方言、客家方言都有所表現,官話方言中的西南官話部分地區,如雲南昆明也存在四呼不齊的現象。不齊主要是缺少撮口呼y、y-韻母,有的與齊齒呼i、i-合流,如廣東梅縣、雲南昆明,有的與合口呼 u、u-合流,如廈門(表4)。二是四呼轉換的現象。表4中無撮口呼的方言點已顯示出有轉呼的情況。轉呼的突出表現為有些古音屬合口呼的字在北京音仍是合口呼,而在某些方言中卻轉念為非合口韻。常見的如北京念uo韻的字,在南北各地方言中,包括湘、贛、客家、粵、閩等方言和西南官話、江淮官話以及西北官話的部分地區,都有念為開口呼的現象,以古果攝合口一等的字為例(表5)。 ②母音韻母的組合。漢語方言中單母音韻母大多數相同,象 a、o、i、u、e等許多方言都有,═、┐、y、ч、嚕、尮等母音在漢語方言中則覆蓋面比較小,只出現在少數方言中。相同的母音可以用不同的組合方式構成各具特色的複合韻母,這也是顯示方言語音特點的一個方面。例如客家方言的韻母特徵之一就是把e和u結合成為eu韻,這個eu韻幾乎各地客家話都有,而在其他方言卻不多見。又如o和i組成的oi韻,官話方言和吳方言、湘方言等都沒有,而在粵方言、客家方言和某些閩方言,如廣東的潮州、海南、雷州等地閩語中卻很常見。母音的組合一般多以i、u為韻尾,但有的方言卻有以y、嚕為韻尾的複合韻,如粵方言的┐y韻(虛,嶆h┐y),閩中方言

永安的a嚕韻(草嶉堭‘嚕和i嚕韻(妙 mi嚕‘)等,這些都體現出母音組合上的特色。某些韻母在不同方言中有的是母音和母音組合成的複韻母,有的

《廈門音系》

卻只由單母音獨自組成單韻母,顯示出複合韻母簡化的趨勢。例如古蟹、效、流三攝的字,官話方言大都念為ai、ei、au、ou等韻,但有的方言卻念為單母音韻母,吳方言表現最為突出,湘方言中的老湘語、閩方言、客家方言和官話方言區的部分方言點也都有不同程度的反映(表6)。與此同時,另一種相反的現象也顯示出方言韻母的特色。某些單母音韻母在個別方言中轉化為由母音和母音組合而成的複韻母。例如“斃”字粵方言廣州話念為p奃i戼,閩方言

福州話念為pei戼。又如“具”字北京話念為慯y嶈, 廣州話念為k┐y戼,福州話念為k═y戼,也是由單母音韻母轉化為複韻母。

《廈門音系》

③輔音韻尾的保留和分合。古音中的輔音韻尾有鼻音韻尾-m、-n、-嬜和塞音韻尾-p、-t、-k。這 6個韻尾在現代漢語各方言中保留和分合的情況很不一致,總的來說,南方方言保留較多,北方方言保留較少,官話方言大多取合併和脫落的方式:鼻音韻尾合併為-n、-嬜兩個(有的地方合併為一個),塞音韻尾基本上脫落,只有個別地方把-p、-t、-k合併為-妱;長江南岸的吳方言一般是鼻音韻尾只保留一個-n或-嬜,塞音韻尾只保留一個-妱;湘方言鼻音韻尾保留-n、-嬜兩個,塞音韻尾已脫落;客家方言代表點廣東梅縣話完整地保留了-m、-n、-嬜和-p、-t、-k6個輔音韻尾;贛方言南昌話則少了-m、-p韻尾,留下-n、-嬜和-t、-k;粵方言是-m、-n、-嬜和-p、-t、-k齊全;閩方言各支系情況不一,閩東福州話鼻音韻尾合併為一個-嬜,塞音韻尾合併為一個-妱,而閩南

廈門話除保留-m、-n、-嬜和-p、-t、-k外,還多一個-妱,成了 7個輔音韻尾。在漢語方言的輔音韻尾中,鼻音韻尾-n、-嬜的覆蓋面最廣,從南到北各地方言幾乎都有,或至少有其中的一個。與鼻音韻尾有關的還有鼻化韻。鼻化韻由鼻音韻尾弱化而來,湘、吳、閩諸方言以及官話方言中的華北、西北一部分地區都有鼻化韻;有的地方鼻音弱化以至於從鼻化韻進一步轉為開口韻,這在吳方言中表現最為突出(表7)。

《廈門音系》

聲調方面 現代漢語方言的聲調,總的說南方方言調類多,北方方言調類少。官話方言一般以 4個聲調為多,少數5個聲調,西北有的地方少至3個。長江以南只有屬於官話系統的西南官話仍保持 4個聲調,其餘各方言的聲調都在5個以上:湘方言5~6個,吳方言一般7~8 個(只有上海是 5個),客家方言、贛方言都是 6個,閩方言7~8個,粵方言8~10 個(個別地方少於 8個)。聲調數目的多少是反映方言語音複雜程度的一個重要標誌,聲調中有沒有保留古音中的入聲調類,又是南方各大方言和官話方言的重大差別。粵方言的調類是漢語方言中最多的,它的入聲有3~4個調類(圖8)。

《廈門音系》

音變和異讀方面 漢語方言的語音特點除了分別從聲、韻、調三方面加以分析以外,還可以從音節結構的特點,聲、韻、調配合的規律,語音在語流中的變化,字音在實際運用中的異讀現象等方面作進一步考察。其中最引人注目的是方言中連讀音變和文白異讀的現象。總的說,連讀音變和文白異讀在南方各方言中普遍存在,官話方言區的方言,音變和異讀現象沒有南方方言那樣複雜。以連讀音變中的變調一項來看,南方各地幾乎每個方言都有獨自的一套,規律性都很強。例如變調內容非常豐富的吳方言和閩方言,就各有自己的規律:閩方言兩字組連讀時主要由后一音節決定前一音節的變調,吳方言兩字組連讀時主要由前一音節決定后一音節的變調。閩方言的連讀變調使得每一個字(音節)都有單字調和連讀調兩種不同的調值,閩東方言(以福州話為代表)連讀以後不但聲調有變化,連聲母韻母也要發生變化,形成聲母、韻母在運用中的一系列變體,這些變體正是最能體現閩東方言個性的語音特徵。文白異讀即通常所謂讀書音和口語音的不同。南北各地方言都或多或少有所表現,其中閩方言的閩南一片表現特別突出,以廈門話為例,讀書音和口語音各司其職,幾乎各自形成一個語音系統,成為體現閩南方言特色的重要內容之一。辭彙特點 漢語方言之間存在著辭彙上的差別,具體表現為各地方言都擁有相當數量的方言詞,這些方言詞有的只通行於某個方言區或某幾個方言區,有的只通行於某一個方言片,甚至只通行於某個方言小片,某個方言點。方言辭彙的差異,主要表現為以下幾個方面:源流差異 有的方言較多地繼承了古代漢語的辭彙,這些辭彙在別的方言已不用或少用,自然就形成了某一方言的辭彙特色,南方閩、粵、吳等方言都有不少這類詞語。例如粵方言常用的“睇”(看)、“企”(站)、“行”(走)、“著”(穿)、“鑊”(鐵鍋)、“飲茶”(喝茶)、“佢”(他)……,閩方言常用的“鼎”(鐵鍋)、“目”(眼睛)、“驚”(怕)、“厝”(房子)、“箸”(筷子)、“索”(繩子)、“頭毛”(頭髮)……,這些都是“自古有之”的古語詞,應該說是同源異流。此外,異源的差異也顯示出方言辭彙的特色,粵方言中較多借入英語的語詞,閩方言卻借入馬來西亞-印度尼西亞語詞,例如“手杖”一詞,粵方言叫“士的”,借自英語,閩方言叫“洞葛”,借自馬來西亞 -

印度尼西亞語。北方東北一帶借入了一些俄語、

滿語的語詞。這些來源不同的外來詞增添了辭彙的方言色彩,各有各的特色。造詞差異 同樣的概念,漢語各方言往往採用不同的語素,從不同的角度命名,從而形成了一些詞形有別、含義相同或相近的方言詞。例如粵方言把“手套”叫“手襪”,湖北有的地方叫“手籠子”,就是從不同的角度選用

語素。南方“冰”、“雪”不分,粵方言就從這個錯覺出發把“冰棍”命名為“雪條”,與之相關,帶“冰”的詞也都一律用“雪”, 如“雪糕”(冰淇淋)、“雪藏”(冰鎮)、“雪櫃”(冰箱)等等。又如“螢火蟲”吳方言叫“游火蟲”,贛方言叫“夜火蟲”,客家方言叫“火藍蟲”,閩方言叫“火金姑”(廈門)、“火夜姑”(潮州)、“藍尾星”(福州)等等。著眼點不同,也就產生了形形色色的同義異形的方言詞。這一類的方言辭彙在從南到北的方言中都很多,是辭彙差異中最主要的一個方面。構詞差異 漢語方言利用共同的語素構詞,但在方式上有所不同,形成一批各具特色的方言詞。比如閩、客家方言把“客人”叫“人客”,閩、客家、吳方言把“熱鬧”說成“鬧熱”,把“拖鞋”說成“鞋拖”(閩)、把“擁擠”叫“擠擁”(粵),都是把共同的語素顛倒的結果。附加成分的有無和不同,也形成不同的辭彙特點,如北方方言多用“子”結尾,南方方言常用“阿”開頭(表示人)等等。詞義差異 詞形和意義之間的聯繫有一定的靈活性。不同方言的同一詞形在詞義上常有所不同,有的甚至與原來的詞義幾乎失去聯繫。這類因詞義轉化而形成的方言辭彙差別,最常見的是詞義的擴大和縮小。例如閩、粵、客家方言的“肥”和“胖”都叫“肥”,指人的“胖”和指動物的“肥”沒有區別;又如南方“食”的含義和北方的“吃”基本相同,但某些南方方言,如閩方言"食"可兼指“喝”(茶)、“吸”(煙);“水”在粵方言、客家方言都兼指“雨”,“下雨”叫"落水";“手”在閩方言中兼指“手臂”;“蚊子”在長沙話中兼指“蒼蠅”。這些都是南方方言詞義廣、北方方言詞義狹的例子。也有南方詞義狹、北方詞義廣的現象,例如官話的“面”,普遍用來兼指麵粉和雜糧的製成品,如“小米麵”、“棒子麵”,兒化后還可以指碾成粉末的東西,如“胡椒面兒”,而在吳、粵、閩、客家等方言中,"面"卻用來單指“麵條”。詞義轉化以至所指完全不同的情況在方言中也時有所見。如“冤家”指的是"吵架"(閩)、“對手”指的是“幫忙”(福州)、“爺”指的是“父親”(客、贛)、“地”指的是“墳墓”(客家)、“客氣”指的是“漂亮” (贛)等等。有的方言詞詞義剛好對換,如粵方言的“房”等於普通話的“屋子”,粵方言的“屋”等於普通話的“房子”。形形色色的詞義差異,顯示出不同方言在辭彙上的不同特色。價值差異 同樣一個詞,往往在某個方言中是很活躍的常用詞,而在另一個方言中卻是生僻詞。這種價值上的差異也是表現漢語方言辭彙特色的一個方面。例如“下”跟“落”這兩個動詞,南、北各地方言都有,但在粵、閩、客家等方言中,“落”的使用頻率和構詞能力都要比官話高得多。試以粵方言和北方官話比較:再如閩方言和普通話都有動詞“拍”和“打”,在閩方言中“拍”用得比較廣,以廈門話為例,“拍人”(打人)、“拍戰”(打仗)、“拍粉”(塗粉)、“拍破”(打破)、“拍條” (開條子)、 “拍銃”(打槍)、“拍折”(弄折)、“拍火”(救火)等等,在普通話中,“打”比“拍”使用頻率要高得多,據《現代漢語詞典》統計,“打”字領頭的詞目有 179條,而“拍”字領頭的詞目只有14條。

《廈門音系》

以上所舉漢語方言辭彙的差異大都體現在日常生活用詞中。總的說來,南方閩、粵兩大方言在辭彙方面跟官話方言系統各方言之間的差別最大,有人作過粗略的統計,常用語詞中,閩、粵方言和共同語不同的,總數大約在30%以上(表9)。

《廈門音系》

語法特點 語法結構是語言體系中最穩固的。相對來說,漢語方言在語法上的差異性要小一些,但綜觀各地方言,仍反映出各種各樣的語法特點,主要表現在以下 4個方面。實詞的形態變化 實詞中表示語法意義的形態變化,即語法學上所謂構形法的手段,在方言中有不少獨特的表現,拿重疊來說,閩方言莆田話單音名詞有的可以重疊,重疊後作謂語用,例如“目珠柴柴”(眼神獃滯);陝西話單音名詞重疊后又可用作定語,如"盒盒粉”(用盒子裝的粉);單音動詞重疊表示動作概遍性的意義是閩南方言的特色,如廈門話“出出去” (全部出去)、“收收起來”(全部收起來)。形容詞在各地方言中都可重疊,但形式各異,吳方言就有前加成分重疊(AAB)、后加成分重疊(ABB)、雙音形容詞重疊(ABAB、AABB)、嵌詞重疊(A頭AB、A里AB、A透A透)等多種不同的重疊方式。普通話和多數方言里的單音形容詞只重疊一次,如“紅紅”、“白白”,而閩方言的單音形容詞卻可以重疊多次,並且一次比一次表示的程度更高,如“紅-紅紅-紅紅紅”,必要時甚至可以重疊至 5次之多。再從附加前綴和後綴來看,各地方言也有不同表現,例如"阿"是南方方言常用的前綴,“子”雖是南北各地方言普遍存在的後綴,但使用的範圍卻很不一致,四川話有“樹子”、"羊子"的說法,吳方言用得更廣,"車子"、“鑊子”、“學生子”,甚至表示時間的詞也可以加“子”,如“昨日子”、“明朝子”等。利用語詞內部語音變化來表示語法意義,這種內部屈折在方言中也不乏例子。如粵方言用聲調的變化來表示動作行為的完成:嬜婖13∫Ιk22la33"我食啦”和嬜婖13∫ΙΚ卙1a33“我食(過)啦”,后句意思是“吃”的行為已完成,用變調(∫ΙK的調值由22變35)來表示。閩方言許多地方都利用音素的變化表示人稱代詞的複數,如廈門話:gua35“我”、1i53“你”、i44“伊,他”,變成複數時是:gu(a)n53"我們"、lin53"你們"、in44“伊們,他們”。虛詞的不同用法 虛詞的運用是漢語語法的特色。漢語方言在這方面也有不少特點。拿助詞來看,各地方言的助詞跟普通話差別很大。表領屬關係的結構助詞“的”在官話方言中大體上都以舌尖音 t 開頭,如t媅、ti之類,而在南方各方言中,大體上都以k、g等舌根音開頭,如上海話g媅妱、南昌話ko嶈、梅縣話ke嶈、廣州話kε嶈、福州話扄ki。儼然分成南、北兩派。又如表示時態的助詞,各地方言也很不一樣,動作的完成

蘇州話用“仔”,如“去仔一趟”,廣州話用“咗”,如“去咗廣州”,四川話用“倒”,如“吃倒飯”,湖南雙峰話(老湘語)用“解”,如“他上解課就回去”等等,各有特色。再拿語氣詞的運用來看,各地方言有很多獨具一格的語氣詞,如吳方言蘇州的“哉”、“哉啘”、“哚”、“”、“阿”,粵方言的“咩”、“”、“噃”、“啩”、“啫”、“亄啩”、“啰噃”、“之嘛”等等,其中有的語氣詞所表達的語氣很複雜,不容易用共同語對譯,如粵方言的“啫”,有時有提醒對方的口氣,有時有輕蔑的意味,有時又只是一種沒有意義的口頭禪。形形色色的語氣詞表達了豐富多採的感情,對增添方言的特色很有作用。例如介詞、連詞等虛詞,在方言中也都或多或少有獨特的表現。語序的特點 語序在漢語語法中佔有重要的位置。各地方言的語序跟普通話差別不大,一些最基本的結構,如主語-述語-賓語、定語和狀語在前、中心語在後的格式,各地方言的語序大都相同。可是,大同中仍有小異,例如狀語的位置,粵方言有一些常用的詞作狀語時經常後置,例如:“你去先” (你先去),“食多啲”(多吃一點兒),“買兩斤香蕉添”(再買兩斤香蕉),“呢條褲長得滯”(這條褲子太長)等;補語的位置在方言中也有特別的現象,例如“我打不過他”在粵方言中既可說成“我打唔過佢” ,也可說成“我打佢唔過”吳方言的紹興話有“打伊敗”(打敗他)的說法。雙賓語中兩個賓語的次序在普通話中一般是指人的賓語在前,指物的賓語在後,但南方粵、閩、客家、吳、贛等方言中都存在著另外的格式:指物的賓語在前,指人的賓語在後。例如“給他一本書”這句話,廣州話說成“畀”(給)一本書佢(他)”,上述其他方言也都類此。幾種句式的不同結構 有幾種漢語中常用的句子,方言中存在著特殊的結構方式。比較句中的不等式:客家方言用“甲-比-乙-過-性狀詞”,如“佢比過大”(他比我大),粵方言用“甲-形容詞-過-乙”,如“今日凍過琴日”(今天比昨天冷),閩方言用“甲-較-形容詞-乙”的格式,如台北話“台南較細台北”(台南比台北小)。被動句:不少方言中的被動句跟普通話不同,由於沒有專用介詞“被”,大多採用表示“給予”意義的動詞來兼表被動,如廣州話的“畀”,廈門話的“互”,梅縣話的“分”,上海話的“撥”等,如廣州話“佢畀狗咬親”(他被狗咬了),廈門話“伊互人拍一下”(他被人打了一下)。被動句的結構有些方言也與眾不同,如青海話用“給”表示被動,但卻置於動詞之後,如“他的書看給了” (他的書被人看了)。普通話被動句中的“被”字後面不一定要引出主動者來,而在南方一些方言里,卻非把主動者引出不可,例如“茶杯被打破了”,上海話說“茶杯撥伊(或某人)打破了”,“伊”是不能少的。處置句:就是把字句,漢語各方言結構大致一樣,但在介詞的選用上各有特色,有用“將”(閩、粵、客家),有用“撥”(吳)等等,有的地方處置句跟被動句完全一樣,同一句話可以有兩種解釋,如鄂東楚語“我把他氣死了”這句話,既可以是我“把”他氣死,“我”是主動者,也可以是我“被”他氣死,“我”是被動者。疑問句:普通話的疑問句可以單純用語調錶示,可以在句末加疑問語氣詞,也可以在謂語部分肯定與否定相疊;南方各方言在運用肯定與否定相疊時,結構上有獨特之處,粵方言常把賓語提到肯定與否定之間, 如“你去學校唔去”(你去不去學校);閩方言和吳方言則採取在句末加否定副詞的辦法表示疑問,如海南閩語“你去看電影無?”(你去看電影嗎?)除了上述幾種常用的句子在漢語方言中存在著不同的特點以外,有的方言還存在一些獨有的特殊句型,也很引人注目。閩方言中有一些用“有”、“無”帶上動詞(或動詞結構)、形容片語成的句子,在其他方言中就很少見。例如廈門話“者久伊有來我無去”(這一向他來過我沒去過),台北話“去新竹有遠無?”(到新竹去遠不遠?)潮州話“伊有睇戲,我無睇戲”(他看了戲,我沒看戲)等。漢語方言的研究 漢語方言的研究源遠流長,歷史悠久。大體說來,從揚雄的《方言》到

章炳麟的《新方言》,古代漢語方言學經歷了1900年左右;從“五四”運動到現在,現代漢語方言學又經歷了近70年的發展過程。古代漢語方言學 先秦古籍中已有方言的著錄。相傳古代帝王為了體察民情風俗,博通天下名物,在每年秋後的農暇季節,派遣使臣乘坐輕便的車子到各地去搜集方言異語。這大概就是東漢應劭《風俗通義序》上所說“周秦常以歲八月,遣軒之使,采異代方言,還奏籍之,藏於秘室”的情形。但這些都還不能說是方言的研究。隨著時間的推移,漢語言文字從先秦發展至漢代已經有了重大的變化,人們閱讀古籍已有許多困難。為了適應閱讀和研究古代典籍的需要,漢代便興起了以詮釋詞語為主要內容的訓詁學。揚雄《方言》(全名《軒使者絕代語釋別國方言》)是漢代訓詁學一部重要的工具書,也是中國第一部漢語方言比較辭彙集。它的問世表明中國古代的漢語方言研究已經由先前的萌芽狀態而漸漸地發展起來。《方言》被譽為中國方言學史上第一部“懸之日月而不刊”的著作,在世界的方言學史上也具有重要的地位。從漢末創製

反切以後,中國古代語言學在發展

訓詁學的同時,又漸漸地興起了音韻學。漢語方言研究跟訓詁學和音韻學都有密切的關係。魏晉南北朝時期產生的許多

韻書,如李登的《聲類》、呂靜的《韻集》、夏侯詠的《韻略》、周思言的《音韻》、李槩的《音譜》等,它們大都是“各有土風”的方言同音字表。到了隋唐時代,中國社會結束了魏晉南北朝長期分裂的局面,加上經濟的發展,科舉制度的實行,反映在語言文字上,對共同語規範的要求十分迫切,著重中原正音、排斥方言土語的風氣相當突出。因此隋代陸法言編撰《

切韻》之後,方言韻書不僅很少有新著出現,就是原有的一些也都因被忽視而先後亡佚。從隋唐到宋元之際,漢語語音又發生了重大變化,以正音為目的的《切韻》、《唐韻》、《廣韻》、《

集韻》一系韻書,由於跟口語相距日遠,漸漸失去了語音規範的作用,只是作為詩韻而被文人沿用。這多少為音韻的研究轉向從實際語音出發的道路創造了客觀條件。正是在這樣的歷史條件下,出現了元末周德清以14世紀初期反映北方口語語音的

北曲為依據而編成的《中原音韻》,而且以它為先導,以後產生了一系列北音系統的韻書。這在漢語音韻學上是一個劃時代的重大革新,也給漢語方言的研究帶來了新的變化。比如明朝晚於《中原音韻》 100多年蘭茂編的《韻略易通》,晚於《中原音韻》 300多年畢拱宸編的《韻略匯通》等韻書,反映了北方話即官話方言中某些地點方言的語音系統。這一類北音韻書不僅對研究某些方音的歷史演變有參考價值,而且對研究當地方音跟其他官話方言音系的關係等也都有一定的作用。除韻書以外,某些字書和筆記雜談性質的著作也有方音材料的著錄。如唐代

顏師古的《匡謬正俗》、宋代王應麟的《困學紀聞》、明代張位的《問奇集》等書中都談到各地的一些方音。從魏晉迄於元明時期,方言辭彙的研究專著很少,零星的材料大多散見於筆記、雜談之類的著作之中。如宋代

陸遊的《

老學庵筆記》、明代

陶宗儀的《

輟耕錄》、揚慎的《丹鉛總錄》、

胡應麟的《庄岳委談》、郎瑛的《

七修類稿》等書中都有方言俗語的記載,但其規模和成就遠不及揚雄的《方言》。東晉的郭璞繼承了揚雄重視活的方言辭彙的傳統,為揚雄《方言》作了第一個注本,他以晉代方言來跟揚雄所記的漢代方言相比較,指明某些漢代方言詞語保存在某地,轉移到何處,或已發展為通語,因而《方言注》保存了漢晉時期語言流變的不少材料,正如王國維所說:“讀子云書,可知漢時方言;讀景純注,並可知晉時方言。”(《觀堂集林》卷五《書郭注〈方言〉后一》)。清代是中國傳統語言學的鼎盛時期。漢語方言的研究這時也得到了比較全面的開展,取得了較大的學術成就: ①撰寫了許多調查、輯錄和考證方言俗語的著作。其中有的以比較通行的一般性的方言俗語作為調查、輯錄和考證對象,如

錢大昕的《恆言錄》、陳鱣的《恆言廣證》、孫錦標的《通俗常言疏證》、錢坫的《異語》、翟灝的《通俗編》、梁同書的《直語補證》、張慎儀的《方言別錄》、錢大昭的《邇言》、平步青的《釋彥》、胡式鈺的《語竇》、鄭志鴻的《常語尋源》、易本烺的《常語》、顧張思的《土風錄》、梁章矩的《稱謂錄》、羅振玉的《俗說》等;有以某個地點方言或區域方言的方言俗語作為調查考證對象的,如孫錦標的《南通方言疏證》、李實的《蜀語》、張慎儀的《蜀方言》、胡韞玉的《涇縣方言》、胡文英的《吳下方言考》、范寅的《越諺》、毛奇齡的《越語肯綮錄》、茹敦和的《越言釋》、劉家謀的《操風瑣錄》、詹憲慈的《廣州語本字》、楊恭恆的《客話本字》等。這些著作大致可以分為兩種類型:一類是以考證某一詞語的歷史淵源為目的,旨在指出某一方言詞語最初見於何書,或出自何人所撰著作,尋找所謂“初見”;另一類是以考求某一詞語的“本字”為目的,旨在“證俗世之偽字”,或使他人“多獲一字之益”。②撰寫了好多種續補揚雄《方言》的著作。如

杭世駿的《續方言》、程際盛的《續方言補》、徐乃昌的《續方言又補》、程先甲的《廣續方言》和《廣續方言拾遺》、張慎儀的《續方言新校補》和《方言別錄》等,這類著作大都引經據典,就古文獻資料探求古方言詞語。③做了校勘疏證揚雄《方言》的工作。如

戴震的《方言疏證》、盧文弨的《重校方言》、劉台拱的《方言補校》、錢繹的《方言箋疏》、

王念孫的《方言疏證補》等。這類著作有助於研讀《方言》。在清儒研究方言辭彙的著作中,章炳麟的《新方言》取得了突出成就。它發揚了揚雄《方言》重視活的方言詞語、不受文字束縛等優點,吸取了訓詁學和音韻學的研究成果,採用了音、義結合的原則,即所謂“疑於義者,從聲求之;疑於聲者,以義正之”,能從語音的關連上來證明詞義之間的聯繫,探求詞的淵源,依據古今音變的條例來考釋詞源而不受文字的束縛,並且能以今天的方言事實來加以證明。清人在方言音韻的研究方面也做了不少工作:①有的音韻學者比較重視各地方音,在他們的論著中往往記述了某些方音的特點。如胡垣的《古今中外音韻通例》、陳澧的《 廣州音說》、

勞乃宣的《等韻一得》、潘耒的《類音》、李鄴的《切韻考》、

顧炎武的《

日知錄》、江永的《音學辨微》、李汝珍的《李氏音鑒》、錢大昕的《十駕齋養新錄》等著作中都有實際方音的記載。②有不少流傳於民間、用反切方法編成的地方韻書。如福州的《戚林八音》、泉州的《匯音妙悟》和《拍掌知音》、漳州和廈門的《雅俗通十五音》、潮汕的《潮汕十五音》、廣州的《千字同音》、徐州一帶的《十三韻》、武昌的《字彙集》、江西靖口一帶的《辨音摘要》、河北一帶的《五方母音》、山東一帶的《十五音》等。這些韻書以方音為依據,以幫助當地人辨音識字為目的,雖然在審音上有的並不夠精確,但大體上還是符合當時的方音實際的,因而給後人留下了不少難得的材料。③清代一些研究戲曲聲律的著作也常涉及方音。如王德輝、徐沅所撰的《顧誤錄》,裡面所記的南北方音的一些差別,證之於今天的方音實際也還是符合的。④清代各地編修的地方志中也有不少方音材料。如

段玉裁參與編修的《富順縣誌》、俞樾參與編修的 《續天津縣誌》和《上海縣誌》、錢大昕參與編修的《長興縣誌》和《鄞縣誌》、杭世駿參與編修的《烏程縣誌》和《平陽縣誌》等,除錄有方言土語方面的材料外,還有一些當地方音情況的記述。現代漢語方言學“五四”運動以後,中國的漢語方言研究由古代進入了現代時期。現代漢語方言學跟古代漢語方言學具有各不相同的特點,研究的對象、目的和方法都發生了根本變化。現代漢語方言學要求全面地調查研究活的方言口語,要求使用音標和運用現代語言學的原理,以記錄方言事實並分析它們的特點和結構系統;而古代漢語方言學則主要搜集、考證文獻資料,即使是調查當代的方言詞語,主要目的也是為了考求“本字”和尋找詞語的所謂“初見”,從而為閱讀和研究古籍服務。1923年

沈兼士說:“我們今後研究方言之新趨勢與舊日不同者,綜有三點:①向來的研究是目治的注重文字,現在的研究是耳治的注重言語;②向來只是片斷的考證,現在需用有系統的方法實行歷史的研究和比較的研究,以求得古今方言流變之派別,分佈之狀況;③向來只是孤立的研究,現在須利用與之直接或間接關係之發音學、語言學、文字學、心理學、人類學、歷史學、民俗學等,以為建設新研究的基礎。”(《段硯齋雜文·今後研究方言新趨勢》)這三點不同表明現代的漢語方言研究不僅在研究的對象和目的上,而且在方法論上都跟漢語方言研究的古典傳統具有本質差別。1924年 1月,北京大學成立了方言調查會並發表了宣言書,規定了方言調查會的任務,制訂了一套以國際音標為基礎的記錄方言的字母,並且標註了14種方音作為實例。調查會開展了對方言的含義和範圍問題的討論,進行過一些方言調查工作,並在《歌謠周刊》和《國語周刊》等刊物上發表了一些調查研究方言的文章,漢語方言的調查研究一時呈現活躍的景象。1927年清華學校組織了對吳語的調查。隨後在中央研究院歷史語言研究所的倡導和組織下進行過多次規模較大的調查:1928~1929年兩廣方言的調查,1933年陝南方言的調查,1934年徽州方言的調查,1935年春江西方言的調查,1935年秋湖南方言的調查,1936年湖北方言的調查,1940年春雲南方言的調查,1940年秋四川方言的調查。由於以現代的活方言作為調查研究的對象,又採用了新的記錄、描寫和分析方言的方法,這些有計劃的調查也就取得了空前豐富的方言材料。

趙元任的《現代吳語的研究》(1928)是第一部吳方言綜合性的調查報告,也是第一部研究現代漢語方言的代表性著作,影響很大。《湖北方言調查報告》(1948)是中華人民共和國建立前出版的篇幅最大、學術價值很高的一部方言調查報告。白滌洲遺稿、喻世長為之整理的《關中方音調查報告》(1954),內容包括陝西南部50個地點的語音材料,並附有方音地圖 23幅,注意到方言的音變問題是它的一個顯著特點。現代漢語方言的研究除上述區域性的著作外,還有不少專門研究某一地點方言的著作,如趙元任的《鍾祥方言記》(1939)和《中山方言》(1948)、

羅常培的《廈門音系》(1931)和《臨川音系》(1941)、陶燠民的《閩音研究》(1930)、董同龢的 《華陽涼水井客家話記音》 (1956)、黃錫凌(1908~1959)的《粵音韻匯》(1941)等都有較高的學術價值。趙元任的《鍾祥方言記》共分 4章,包括語音分析、本地音韻、比較音韻、分類辭彙等,其中本地音韻和比較音韻的寫法較多採用表格形式,簡明扼要。羅常培的《廈門音系》細緻地分析了廈門方音,對廈門音跟《廣韻》的比較頗為精密,並指出了區別單字音和說話音的重要性,促進了現代漢語方言的研究。至於在各種學術刊物上發表的研究漢語方言的單篇論文那就更多了。20世紀20~40年代的現代漢語方言研究,一般都比較注重語音的細緻描寫和分析,兼顧古今音韻的對比,審音比較嚴格,考證古音也下過很深的功夫。這一時期出版、發表的論著涉及全國漢語方言的縣、市約近 200個,這一數目雖然只佔全國2000多個漢語方言調查點(以1縣、市為 1個點計算)的1/10左右,但所取得的研究成果卻使漢語方言學從此建立在比較堅實的基礎之上,並從過去作為語文學的附庸發展成為現代語言學領域中一門獨立的學科。中華人民共和國建立以來,由於

文字改革、推廣普通話、漢語規範化這 3項語文政策的貫徹執行,現代漢語方言的調查研究受到了重視,呈現出欣欣向榮的景象,表現為: ①方言普查取得了很大成績。1955年10月在北京召開的第一屆全國文字改革工作會議,決定在全國範圍內推廣以北京語音為標準音的普通話。為了更有效地開展推廣普通話的工作,高等教育部和教育部於1956年 3月聯合發出了《關於漢語方言普查工作的指示》。隨後中央和各省市都相繼成立了有關的領導機構,制訂了漢語方言普查工作的計劃和步驟。這次漢語方言普查的主要任務是初步調查漢語方言的語音情況,但調查範圍之廣,參加人數之多,都是漢語方言研究史上前所未有的。只用了兩年多時間就基本上完成了以1個縣、市為1個點的全國漢語方言的普查任務,然後運用普查所得的方言材料編寫各地學習普通話的手冊,隨後又轉入綜合整理普查材料、編寫各省市方言概況。據有關部門統計,當時全國除西藏外共有縣、市2298個,已普查漢語方言1849個點(以1縣、市為1個調查點),編寫調查報告近1200份,各省市隨後編出了 300多本《××人學習普通話手冊》(或《××人怎樣學習普通話》),其中已出版的有72種,還編寫出方言概況一類綜合性調查報告18種,其中有的已經正式出版,如《江蘇省和上海市方言概況》(1960)等,有的尚未正式出版,如《福建省漢語方言概況》等。這一批研究成果不僅對貫徹各項語文政策發揮了重要作用,而且對進一步調查漢語方言和提高整個漢語研究的水平也都是一宗十分寶貴的資料。 ②出版了一些研究現代漢語方言、指導方言調查的專著和工具書。如中國科學院語言研究所編的《方言調查字表》(1955)、《漢語方言調查簡表》(1956)、《方言辭彙調查手冊》(1956),李榮著的《漢語方言調查手冊》(1957),河北省昌黎縣縣誌編纂委員會和中國科學院語言研究所合編的《昌黎方言志》(1960),袁家驊等著的《漢語方言概要》(1960),北京大學中文系語言學教研室編的《漢語方音字彙》(1962)和《漢語方言辭彙》(1964)等,都有較高的學術價值,與此同時,還翻譯、出版了一些國外方言學理論的書。 ③整理、出版了清人研究方言俗語的一些著作。如錢大昕的《恆言錄》,陳鱣的《恆言廣證》,翟灝的《通俗編》等;在整理、校勘揚雄《方言》方面,有

周祖謨校箋、吳曉鈴編製通檢的《方言校箋及通檢》。近年來漢語方言的研究又有了新的進展:①出版了中國方言研究領域內第一份專業雜誌《方言》季刊。②1981年成立了全國性的學術組織全國漢語方言學會,有的省市,如山東、山西、湖南、廣東、天津等也成立了省市一級的研究漢語方言的學術團體;有的大學,如廈門大學、復旦大學、暨南大學、福建師範大學等成立了漢語方言研究室。③第 6個五年計劃期間(1981~1985)全國語言學發展規劃中列入了 《 漢語方言分區圖集》、《山西省方言志叢書》、《蘇州方言志》、《上海市區方言志》等研究漢語方言的項目。④再版和出版了一些漢語方言學方面的著作,如《方言調查字表》(1983,新1版),《漢語方言概要》(1983,第2版),《昌黎方言志》(1984,新1版),

詹伯慧的《現代漢語方言》(1981),饒秉才、歐陽覺亞、周無忌的《

廣州話方言詞典》(1981),高華年的《廣州方言研究》(1980),葉祥苓的《蘇州方言地圖集》(1981), 廈門大學中國語言文學研究所的《普通話閩南方言詞典》(1982),錢曾怡等的《煙台方言報告》(1982),梁德曼的《四川方言與普通話》(1982),張振興的《台灣閩南方言記略》(1983),李永明的《衡陽方言辭彙》(1984)等。詹伯慧的《現代漢語方言》,首先簡要地說明方言與方言學的有關知識,然後分章綜合論述漢語方言的語音、辭彙和語法的特點,並分別論述漢語七大方言區的形成和分佈,以及各方言區有代表性的音系。張振興的 《台灣閩南方言記略》,根據發音合作人所提供的材料,對通行在台灣省台北和台南的閩南方言進行了簡要的描寫和分析,除語音方面的材料外,還記錄了4000條左右常用的方言詞語 ,比較詳細地說明了幾個主要的語法特點。中華人民共和國建立以來,現代漢語方言的研究具有新的特點,就是為貫徹文字改革、推廣普通語、漢語規範化等各項語文政策服務。近年來更注意方言研究的實用性跟學術性、系統性的進一步統一,注意區域方言的綜合研究跟單點方言的深入研究的進一步統一,注意從語音研究逐漸向辭彙、語法方面擴展並開拓其他新的研究領域,注意更好地介紹、借鑒國外語言學者研究漢語方言的新方法和新成果。此外,近二三十年來,香港、台灣以及日、美等國的學者也先後撰寫、出版了不少用現代語言學的方法研究漢語方言的著作。主要的有趙元任的 《台山語料》(1951)、《績溪嶺北音系》(1962)、《績溪嶺北方言》(1965,與楊時逢合著),楊時逢的《雲南方言調查報告》(1969)、《湖南方言調查報告》(1974)、《四川方言調查報告》(1984),董同龢的《四個閩南方言》(1959)、《記台灣的一種閩南話》(1967,與趙榮琅、蘭亞秀合著),丁邦新的《台灣語言源流》(1979),羅肇錦的《客語語法》(1984),張洪年的《香港粵語語法研究》 (1972),蔡俊明的《潮語詞典》(1976),余靄芹的《粵語研究》(第 1卷,1972), 包擬古的 《福建廈門口語》(1955),易加樂的《隆都方言》(1956),羅傑瑞的《福建建陽方言》(1969),橋本萬太郎的《客家方言》(1973)、《海南文昌方言》(1976)、《臨高方言》(1980),村上嘉英的《現代閩南語辭典》(1981),司馬侃的《現代上海話口語的共時音韻論》(1980),辻伸久的《廣西粵語比較音韻》(1980),中島干起的《吳語的研究》(1984),以及楊福綿的《中國方言學分類參考書目》(1981)等。(見彩圖)

《廈門音系》

參考書目 袁家驊等:《漢語方言概要》,第 2版,文字改革出版社,北京,1983。詹伯慧:《現代漢語方言》,湖北人民出版社,武漢,1981。北京大學中國語言文學系語言學教研室編:《漢語方音字彙》,文字改革出版社,北京,1962。北京大學中國語言文學系語言學教研室編:《漢語方言辭彙》,文字改革出版社,北京,1964。見漢語方言。