吳一峰

吳一峰

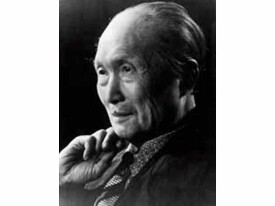

吳一峰(1907年6月-1998年1月),平湖人,字一峰,別名士浚,又名立,自號大走客,別號吳竇圌,齋名“一峰草堂”,中國書法家協會會員,中國美術家協會會員,四川省詩書畫院顧問,成都畫院顧問,四川省文史研究館館員。

目錄

1人物簡介 2人物生平 1907年 1915年 1920年 1922年 1923年 1924年 1925年 1926年 1927年 1928年 1929年 1930年 1931年 1932年 1933年 1934年 1935年 1936年

1937年 1938年 1939年 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年 1946年 1947年 1948年 1949年 1950年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年

吳一峰

1907年:生於浙江平湖,譜名士濬,號“大走客”。

1915年:8歲

開始臨摹《芥子園畫譜》。

1920年:13歲

入上海澄衷中學讀書,從高曉山習中國畫,從余天遂習書法,從翁子勤習篆刻,開始接受全面系統的書畫藝術教育;

反覆臨摹珂羅版《中國名畫集》和摹刻《十鐘山房印舉》;反覆閱讀《徐霞客遊記》,立下將來用繪畫作品去探索、表現徐霞客足跡的終生宏願。

1922年:15歲

到上海嵩山路“嵩山草堂”,向馮超然老師行拜師禮。馮超然取“立馬吳山第一峰”之義,賜名“立”,字“一峰”,遂以字行,並將該年定為自己的“藝術元年”。

1923年:16歲

1924年:17歲

課餘問道黃賓虹,為其私淑弟子。

1925年:18歲

結識張善孖、張大千昆仲;

因“五卅”事件,美專停課。請假休學半年回平湖老家專力向鄉儒張詠清學習古文、詩詞。

1926年:19歲

在平湖學習古文、詩詞;

經朱天梵推薦,在松江縣泗涇鎮小學任教一年。

1927年:20歲

秋,辭去教職返上海美專恢復學業,常往上海愚園路拜訪鄭午昌、謝公展、樓辛壺諸師,獲教益良多,尤以鄭午昌、朱天梵師指點最勤,點撥最精。

1928年:21歲

六月,以春、夏、秋、冬山水四屏及《匡廬瀑布》參加“天馬會第九屆美術展覽”;

於上海美專畢業。

1929年:22歲。

作品《蜀道圖》參加“中華第一屆全國美展”;

冬,參加由鄭午昌、孫學泥、謝公展、商笙伯等人發起組織的“蜜蜂畫會”。

1930年:23歲

7月,為于右任治印,發表於《蜜蜂畫報》第十二期;

10月,步行往浙江海寧觀錢塘江潮,歸作《錢塘江觀潮》圖冊;

1931年:24歲

6月,數幅作品參加“上海名人合作書畫摺扇”展覽;

10月,徒步浙江東西天目山、富春江等名勝遊覽寫生,搜集創作素材。行前得黃賓虹、鄭午昌、朱天梵、劉海粟、黃葆戉等題辭壯遊。

1932年:25歲

1月,以浙西旅遊寫生題材所創作的《天目山》、《蓮花峰》等,參加“歲寒合作畫展”;

9月15日與黃賓虹在上海登“永年”號輪船,溯長江西行,於9月27日抵達重慶。數日後,由重慶乘船至宜賓,再經岷江乘船抵樂山,與黃賓虹同游峨眉山。於11月6日乘汽車到達此行的目的地成都;

四川藝術專科學校聘請黃賓虹任該校國畫系主任、教授,經黃賓虹推薦任該校及東方美專教授。

1933年:26歲

立春日,成都書畫界人士於市內少城公園通俗教育館,歡迎黃賓虹、吳一峰入蜀講學,並攝影留念;

參與創辦成都書畫界社團組織“蓉社”;

3月,在成都舉辦自己的首次個人金石書畫展,售畫所得全部捐濟東北難民;

8月,赴川北綿陽、梓潼、三台、射洪及涪江流域寫生並考察古迹;

11月,再赴川北遊歷寫生。

1934年:27歲

12月,返浙江省親,在漢口舉辦“吳一峰個人書畫展覽會”。在武漢結識陶北溟。

1935年:28歲

5月,在四川三台結婚。婚後遷往重慶;

秋,返成都,受聘於四川藝專,教授國畫;

1936年:29歲

5月,赴樂山寫生遊覽,在凌雲山烏尤寺拜識晚清名士、著名詩人、書法家趙熙。趙熙為其《壯遊圖》題詩。

1937年:30歲

4月,東下省親。在南京以寫都江堰風貌的國畫力作《離堆》圖參加教育部主辦的“全國第二屆美術作品展覽”;

在南京期間,與張大千、謝稚柳、方介堪等重逢。並結識黃君璧、于非闇等人;

5月,以描繪蜀中風光的80餘幅畫作,在杭州市內湖濱體育館大樓舉辦“吳一峰蜀游畫展”,潘天壽、姜丹書出席畫展。

7月2日,“吳一峰蜀游畫展”在上海市南京路大新公司美術廳舉行。劉海粟、鄭午昌、朱天梵、張大千、張善子、黃葆戉、謝公展、徐郎西等出席祝賀。鄭午昌、張大千等為畫作題辭,鄭午昌為“畫展”作序。

中國畫會編輯珂羅版《吳一峰蜀游畫集》發行,鄭午昌、朱天梵撰序;

12月,四川省抗戰動員委員會成立,聘為幹事,講授運用國畫知識於抗戰宣傳之需要,參加抗戰宣傳。

1938年:31歲

2月,在報紙撰文,呼籲在抗戰時期加強對藝術和文物的保護;

4月,被聘為四川省政府咨議;

11月,專程往青城山上清宮看望剛從淪陷區回來的老友張大千,並與在成都迎晤避難入蜀的畫友黃君璧、葉淺予、、郎靜山、謝稚柳等。

1939年:32歲

4月1日,《吳一峰畫展》在成都春熙路舉行,展出吳一峰所作南京、上海、杭州以及四川等地風景名勝畫100餘幅;

4月21日,與黃夢元、屈義林、謝趣生、牟定文發起組織“四川美術研究會”;

9月1日,以“川康綏靖公署參事”身份,奉命陪同蘇聯大使潘友新從成都前往峨眉山洪椿坪向國民政府主席林森遞交國書。送走大使后,獨游峨嵋諸勝景。

12月,於成都西郊修建齋堂“一峰草堂”。

1940年:33歲

日軍逼近湖北三斗坪,滿懷激憤創作的《夔門風雨》圖。

在蜀中與董壽平相識,並為董氏治印。

年末,“一峰草堂”落成;

1941年:34歲

4月,“四川美術協會”在成都祠堂街成立,任交際組組長,負責省內外畫家的聯絡工作;

冬,在重慶南岸第二十兵工廠,與在此供職謀生的老友陸儼少相晤。

1942年:35歲

1月4日,“吳一峰四川名勝國畫寫生展覽”在重慶夫子池新運服務所大廳舉行,郭沫若、黃君璧、陸儼少等前往觀賞祝賀;

2月,為郭沫若治印;郭沫若為所繪工筆重彩《劍門行旅圖》題詩;

2月6日,應由各國駐渝大使館婦女組成的“國際婦女會”之邀請,在重慶康寧路5號作了《國畫之價值》的講演。

6月,在宜賓舉辦畫展;

9月,陸儼少由重慶來成都舉辦個人畫展,下榻於“一峰草堂”。陸儼少為“一峰草堂”撰題楹聯兩幅,並為吳一峰夫人駱禧懋作水墨山水。

秋,在綿陽舉辦畫展;

1943年:36歲

1940年創作的《夔門風雨》被選送英國倫敦展覽,被大英博物館收藏,並刊於《中國與不列顛》(英文版)一書中;

吳作人至蓉,常相過從,並為吳作人治印;

4月,在雅安舉辦個人畫展;

9月,陸儼少寄贈所作《一峰草堂圖》。

1944年:37歲

1月22日,“張大千臨摹敦煌壁畫展覽”在成都提督街豫康銀行舉行,前往參觀並祝賀畫展成功;

3月25日,四川美術協會在祠堂街舉行慶祝首屆全國美術節紀念大會,參與策劃了本次大會的籌備工作;

7月,“吳一峰紀游畫展”在成都舉行,陸儼少為畫展作序;

秋,“吳一峰紀游畫展”在重慶舉行,郭沫若、黃君璧、李可染、陸儼少等對展出的作品均極推崇。

1945年:38歲

夏,在青城山整理歷年畫稿;

秋,吳一峰在成都祠堂街四川美協展廳舉辦“吳一峰四川名勝國畫寫生展覽”,結束后往赴重慶,擬往雲南追循徐霞客遊蹤作滇西遊歷。

1946年:39歲

1月,在重慶舉辦“吳一峰四川名勝寫生畫展”;

2月,抵昆明。開始其獨步追尋明代徐霞客足跡的滇西遊歷,在當時條件下,堪稱驚世絕俗之藝術壯舉;

2月23日,在雲南昆明舉辦《吳一峰四川名勝國畫寫生展覽》;

4月5日,以《徐霞客遊記》為嚮導,隻身獨步,由昆明沿滇緬公路西行,一路風餐露宿,結伴馬幫,探點蒼之勝,寄玉龍之奇,泛瀾滄、渡怒江,歷時八個月。沿途考察,寫生繪圖,對滇西奇異的自然風光,名勝古迹,民風民俗等獲得大量珍貴資料,滿載而歸;

12月12日至18日,《吳一峰畫展》在昆明南屏街重慶銀行大樓舉行。反映滇西風情的200幅國畫,在這次的畫展中亮相后,引起了轟動,畫展辦得極為成功。雲南《正義報》對畫展的盛況作了連續的報道及評論。

1947年:40歲

春夏,在成都“一峰草堂”整理滇游畫稿及遊記;

冬,“吳一峰中國畫展”在貴陽藝術館隆重舉行。

1948年:41歲

春、夏,在貴州黔西北各地遊歷寫生、舉辦畫展;

秋,“吳一峰西南紀游畫展”在成都春熙路青年會隆重舉行,全面展示其入蜀十五年中反映川、滇、黔名勝風景、風土人情的水墨、設色、工筆重彩、青綠沒骨山水畫共200餘幅;

與瑞典青年學者,現為國際著名漢學家馬悅然認識,並結下深厚的友誼。

1949年:42歲

春、夏,在一峰草堂整理入蜀十五年來大量寫生畫稿、遊記;

10月10日,“吳一峰畫展”在成都春熙路青年會展出,被譽為國畫山水寫生大師,本次展覽為吳氏在新中國成立前最後一次畫展。

1950年:43歲

為生計所迫,自1950-1956年春在一家汽修廠任倉庫保管員。在此期間,仍埋首創作,潛心作畫,寫詩治印,勤耕不輟。

1951年:44歲

在汽修廠上班,業餘時間作畫。

1952年:45歲

開始構思創作反映岷江全流域風光的大型手卷《岷江勝概》圖。

1953年:46歲

業餘時間創作反映描繪滇西風情的青綠山水《點蒼勝集》;

“全國第一屆國畫展覽”在北京舉行,以《點蒼勝集》和《黔靈夕照》參加展覽。展畢,《黔靈夕照》被故宮博物院收藏。

1954年:47歲

歷時數年,長1900厘米、高17厘米的《岷江勝概》圖手卷完成。手卷從岷江之源起,沿其流域至宜賓匯入長江止,舉凡山川風景、古迹名勝、風土人情、市容城建、四季變化,都細緻入微地收羅於圖中;

謝無量為手卷《岷江勝概》題寫引首。

1955年:48歲

3月,“第二屆全國美術展覽會”在北京舉行,《岷江勝概》手卷被推選展出,所獲評價極高;

4月,按中國美協安排,受四川省文化局派遣,沿修建中的寶成鐵路線體驗生活,實地寫生,產生了一批反映成都至秦嶺山川新貌的作品;

5月,從廣元乘舟沿嘉陵江順流而下,經廣元、閬中、南部、南充、合川、北碚而達重慶。這次沿嘉陵江寫生旅行的最重要成果,是描繪寶成線建設及嘉陵江全流域風光的巨型手卷《嘉陵山色》圖;

《黔靈夕照》由朝花美術出版社單幅印製,在全國公開發行。

1956年:49歲

4月,落實高級知識分子政策,調入四川省文化局,歸隊從事專業美術創作。並任群眾文化工作室國畫組組長;

在成都迎晤老友李可染。李可染為吳夫人繪贈《看山圖》;

謝無量為《嘉陵山色》手卷題引首;

冬,應成都軍區政治部邀請,前往川陝革命根據地通江、南江、巴中體驗生活,搜集素材,為解放軍建軍30周年作畫。《進軍大巴山》被選參加1957年8月的“中國人民解放軍建軍三十周年全國美術展覽”,旋又歸由中國革命軍事博物館收藏。

1957年:50歲

1月,吳一峰攜近作前往西安舉辦個人畫展;

6月,老同學、老朋友朱屺瞻、錢瘦鐵從上海來成都,下榻於“一峰草堂”。臨別,朱屺瞻以“一峰草堂”園中蔬果為題材,作《蔬果圖》贈念。錢瘦鐵則為其篆刻題辭;

8月,重慶美協主辦的“柯璜、吳一峰、王漁父、楊濟川、鍾道泉國畫聯合展覽會”在重慶市勞動人民文化宮舉行,以反映現實題材的40餘幅作品參展。

1958年:51歲

4月,因建議成立“四川國畫院”被劃為右派分子;

被迫放下畫筆,下放崇慶縣大鍊鋼鐵。與同為“右派”的流沙河在一個小組,負責砍伐木材供高爐燃料。此後,又被調到新繁縣禾登場新民公社勞動改造。

1961年:54歲

被調回成都原單位四川省文化局,摘去了右派分子帽子。被派往藝術館建設工地看守工地。

1962年:55歲

《黔靈夕照》圖等數幅作品,參加了四川省舉辦的《新中國成立十三周年美術優秀作品展》。展畢又到自貢、宜賓、萬縣等地巡迴展,隨展往行,舊地重遊,寫生作畫;

1964年:57歲

被借調至四川省博物館複製館藏古畫。

1966年:59歲

“文革”爆發,受衝擊被抄家,珍藏字畫、創作資料損失巨大。

1969年:62歲

運動中被定為“歷史反革命,不戴帽子,由群眾監督改造”;

10月~12月,隨省博物館疏散到四川阿壩州茂汶羌族自治縣,利用勞動之餘寫生作畫,創作出反映羌族民族風情的《羌寨金秋》等一批新作。

1970年:63歲

由省博物館調回四川省文化局,庚即被下放至四川涼山彝族自治州米易縣灣丘五七幹校勞動。兩年之間,體力勞動之餘,仍禁不住此地青山綠水的誘惑,尋找間隙寫生勾稿,創作了《五七幹校全景圖》、《木棉花開》、《五七幹校醫院》、《五七幹校宿舍》等一批反映幹校生活的新作品。

1972年65歲

由幹校回成都,被審查。

1973年:66歲

其“歷史反革命,不戴帽子,由群眾監督改造”的決定撤銷。

1974年:67歲

成昆線體驗生活,重遊昆明。

1977年:70歲

老友趙望雲在西安逝世,賦詩致奠。

1978年:71歲

出席成都市國畫工作者座談會。

1979年:72歲

3月,落實政策,恢複名譽。以喜悅之心情,繪工筆重彩大青綠絹本山水圖《峨嵋祥雲》。又作《總理遺愛》圖在《四川日報》發表。

1980年:73歲

4月,四川電視台錄製了專題節目《千里江山氣勢磅礴-介紹國畫家吳一峰的手卷{嘉陵山色圖}》;

鄧小平來川視察,以昔年在廣安寫生時所得之畫稿,精心作畫,在成都金牛賓館面贈鄧小平以志敬仰。與鄧小平合影留念;

10月,以73歲之年,從所在單位四川省群眾藝術館退休;

11月,被剛成立的“成都畫院”聘為畫師、顧問。

1981年: 74歲

4月,與從廣州來成都辦畫展的老朋友關山月兩度相聚,並發表《琳琅滿目,美不勝收-關山月畫展觀后》的文章;

國務院副總理的方毅來成都,與吳一峰在成都畫院相晤,並互贈翰墨。

1982年:75歲

9月,由重慶登舟東下,開始其退休后歷時半年的旅遊、寫生。重遊長江三峽,並遊覽大寧河小三峽,連續遊覽廬山、九華山、黃山等名勝,將沿途所見勝景,寫生收入畫稿,先後創作了《萬州江畔小景》、《黃陵廟》、《三游洞》、《石鐘山》、《黃山宿霧》等作品;

11月,舊地重遊了杭州眾多名勝古迹,均寫生為圖,有《西湖春色》等多幅作品;

與老朋友陸儼少等相聚,陸儼少為《嘉陵山色》手卷題跋;

應邀前往浙江美院國畫系作“山水畫創作”的專題講座;

12月,應邀赴南京,參加南京藝術學院(上海美專為其前身)70周年校慶活動。拜訪老校長、時任南京藝術學院院長的劉海粟;

12月28日,回到已闊別45年的故鄉平湖,與昔年老友和同胞姐妹會晤團聚。

1983年:76歲

1月,由平湖至上海,與謝稚柳、程十發、曹養吾、胡倬雲等會晤相聚。以次出遊沿途寫生畫稿達上百幅,風景名勝遊記上萬字,歸后所繪作品新材新景,畫風嬗變,由清麗奇秀而為深厚雄渾,更時時透出“華滋”的消息;

謝稚柳為《嘉陵山色》手卷題跋;

夏秋之際,復游都江堰、青城山,又復游峨眉山,為峨嵋文管所作《峨嵋勝概》圖留藏;

8月,由四川美術出版社出版的《吳一峰畫選》正式發行。老朋友趙少昂題寫書名。

1984年:77歲

5月,陸儼少夫婦到成都,陪同陸儼少前往都江堰寫生作畫,探討藝術;

夏,六登峨嵋,且以77歲之齡徒步再登金頂;

8月,《大渡河放筏》、《偶入青山》、《東坡詩意圖》,選送至馬來西亞參加《四川名畫家作品展覽》;

10月,當選為四川省政協委員。11月受聘為新成立的四川省詩書畫院畫師,並與老友朱屺瞻、唐雲、尹瘦石等在成都相晤。

1985年:78歲

8月,往游距成都100公里的岷江上游支流皮條河兩岸的卧龍自然保護區,探幽穴,鑽險洞,觀奇異各狀的石鐘乳、石筍,於深山絕壑之中,又獲新的感受;

9月,香港《新晚報》的“中國美術”第十四期上發表題為《踏破千山吳一峰》的專稿,專題介紹其繪畫藝術;

10月,前往岷江上游松潘、黃龍、九寨溝及南坪縣、、江油縣、德陽市等寫生採風。在若干寫生畫稿的基礎上,創作出《九寨溝天鵝湖》、《九寨溝五彩池》、《長海》等面目一新的作品。

1986年:79歲

10月,以《峨嶺祥雲》和《大理楊升庵寫韻樓》兩幅作品,參加了在上海舉行的《四川省詩書畫院書畫作品展覽》。在上海與上海畫院的畫家們廣泛交流,並與老畫友、老同學朱屺瞻、吳青霞愉快會晤。

1987年:80歲

為四川省政府外賓接待室作氣勢磅礴的巨幅國畫《峨嵋勝概》圖;

6月18日,《中國四川吳一峰書畫展》在新加坡總商會展廳舉行,展出80幅作品,其中尤以表現四川、雲南、貴州的風景名勝最受矚目;

在新加坡期間,與潘受、王瑞璧、上海美專同學黃葆芳等相晤,並巧遇同時在此舉辦畫展的老校長劉海粟。

1988年:81歲。

6月,四川電視台以《千山萬壑筆底來》為題專題再次介紹《嘉陵山色》手卷。

1989年:82歲。

3月,以《峨嵋積雪》圖獲《四川中國畫大展》丹青壽星獎;

4月,被聘任為中國民主同盟四川省第六屆委員會委員及聯絡委員會委員。

1990年:83歲

1月,往日本山梨縣甲府市參加《吳一峰、李煥民二大巨匠美術展》,有80幅作品參展;

5月,應邀赴香港,參加由香港書畫學會主辦的《四川與台灣同鄉書畫展覽》,在港與趙少昂久別重逢。老友黃君璧專程從台灣飛抵香港相晤,香港《文匯報》對此特作報道。

1991年:84歲

8月,應邀回家鄉浙江平湖市參加慶典活動。以巨幅畫作和書籍、畫冊留贈家鄉。平湖市委宣傳部特主持召開了“歡迎吳一峰先生藝術座談會”;

11月,應邀往珠海參加書畫交流活動;

專往深圳看望陸儼少。此次相聚為兩位相交幾十年的老同學、摯友的最後見面。陸儼少 以自己新近出版的畫集濡筆題字相贈;

1992年:85歲

由劉海粟題寫書名,陸儼少作序的《吳一峰畫集》出版。

6月5日,在廣州舉辦“吳一峰畫展”。關山月親筆為畫展題字併到場祝賀;

6月17日,《吳一峰畫展》在珠海舉行;

9月、11月,與四川省詩書畫院攝製組人員先後前往江油竇團山、成都望江樓拍攝外景,配合完成由四川省詩書畫院策劃,前後歷時10年之久的《吳一峰電視美術資料片》的全部攝製工作;

11月14日,《吳一峰藝術生活七十周年書畫展覽》在成都市中心四川美術館開幕,各界人士近千人到場參加開幕式並觀展,關山月、李琦等老友致電祝賀。

1994年:87歲

初夏,由家人陪同前往四川省詩書畫院附近的成都百花潭橋頭扶病現場寫生,創作《詩書畫院全景》圖被四川省詩書畫院收藏並刊載於建院10周年紀念冊中。此畫為其最後一次外出對景寫生。

1995年:88歲

因病在家休養。

1997年:90歲

8月,“吳一峰九十回顧展”在四川美術館開展,同時發行畫冊《大走客吳一峰九十回顧畫集》,傳記《大走客吳一峰》,詩文選集《遠行集》。

1998年:91歲

1月,在成都逝世。

上世紀三四十年代,吳一峰的藝術活動相當活躍,1950年以前,他在上海、杭州、重慶、四川、雲南、貴州各地舉辦畫展非常頻繁,當時報紙報道也比較多,民國時期組建四川美協,吳一峰擔任了主要的組織聯絡工作,為溝通與全國文化藝術界的交流發揮了積極的作用。

作品印款

由於半個世紀的歷史原因,吳一峰的傑出成就被湮埋忽略。因此,著名美術理論家郎紹君將這次畫展的舉辦喻為“掘開沉埋的歷史”,中國美術界將由此“重新認識一位曾被長期忽略但真正重要的藝術家——吳一峰”。

自學成才,由劇團演員轉行編曲

吳一峰沒有進過音樂專業學校,甚至連普通中學都沒畢業,但他從小喜愛民族樂器。在杭州讀中學時,他就被《當代日報》(杭州日報前身)譽為“少年笛手”,后曾師從著名簫笛演奏家宋景濂學笛。上世紀50年代考入劇團做演員期間,他仍吹笛不輟,經常主動入樂隊參與演奏,擔任“正吹”。他當時就積極改進婺劇音樂及其樂隊建制,取得了很好的演奏效果。1961年調到蘭溪婺劇團,他更進一步致力於鑽研音樂。

“其實當時我對婺劇的一些原唱調並不大了解。‘作曲’談何容易?幸好那時劇團大都演出老戲,不用怎麼作曲,我也就天天坐進樂隊跟著演奏。這一來,使我得到了學習傳統的好機會,逐漸能分辨出各個唱調的原貌,以及什麼戲劇情緒唱什麼樣的唱調了……”慢慢地,吳一峰不斷在傳統基礎上求變、創新,他為許多劇作所作的曲,總讓演員易上口、能發揮,便於樂隊演奏,適合導演處理、演員表演,也深受觀眾喜愛。

20多年編麴生涯,《李漁別傳》《東海魂》《君子亭》是他最難忘也最得意的作品。吳一峰覺得,婺劇團的音樂原創是太少太少了,這與人才的斷層和過度注重市場開發等有關。也許是婺劇音樂編曲人才太少,新的編曲人才也不容易培養,吳一峰在1986年調入文聯,包括後來退休至今十來年,蘭溪當地以及義烏、江山等地的婺劇團還是會不時地請他幫忙。

有時靈感來了,吳一峰就會半夜起來作曲,哪怕是在寒冷的冬夜;有時他出門不便,有些劇團就會搬一套人馬過來,配合他的作曲工作,有的劇團甚至專門派人過來跟他學習編曲。與他接觸過的人都說:“只要你有需要,吳老師都會將全部東西毫無保留地教給你。”

機緣巧合,兼顧婺劇音樂研究

吳一峰說,他從婺劇音樂的創作實踐更多地轉到婺劇音樂研究,是從1986年入選《中國戲曲音樂集成·浙江卷》編輯部之後開始的,而之前他對婺劇音樂研究得並不多,也沒那麼深入。這套書編寫歷經12年才“修成正果”,隨後編輯部又齊心地用多年勞動所得的稿費,自費出了他們覺得體例更合理科學,也更具成果的《戲曲音樂類種》一書。

這個編輯部形式鬆散,成員來自全省各地,平時各自都有其他工作,但大家分工明確,團結一致,有事就碰頭開會。每一次編輯會更像是學術研討會,所有人都開誠布公,學術上能坦陳己見,暢所欲言,這對吳一峰開展研究工作幫助極大。主編洛地要求非常嚴格,他要求每個編輯不僅是資料的編撰者,更要做個能揭露事物本質和真諦的人,要做到“識、知、道”。

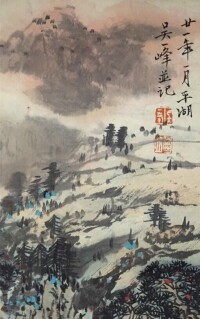

吳一峰畫作

吳一峰告訴記者,一個地方劇種區別於另一個地方劇種的標誌是什麼?不是表演程式,不是服飾化妝,也不是傳統劇目,而是戲曲音樂。為什麼電影看了一遍已經足夠,戲曲“看你千遍也不厭倦”?因為戲曲音樂對特定的觀眾具有恆久的魅力,與其說看戲,不如說聽戲。音樂,既是戲曲的標誌,也是戲曲的根基、戲曲的靈魂,更是戲曲的魅力所在。婺劇音樂現在有點脫離傳統的傾向,有時為了迎合市場,放棄了很多自己的東西,甚至離開本體太遠了。“其實,老傳統蠻好聽的。傳統也有大量可變、待創新的地方,戲曲編曲要注意到戲曲音樂表現的各種可能性,藝術表現無廢品,關鍵在於怎麼用。”在這方面,吳一峰有不少親身的創作體會,甚至還大膽地將所謂的“糟粕”變成了精華。

婺劇傳統有一點被人認為是“糟粕”———唱起來只聽得“啊、咦”兩字,因被人嗤笑而廢除數十年。1989年蘭溪婺劇團排演《李漁別傳》。劇本中有個叫丁藩的角色,他“磨穿鐵硯為皇封”,譏諷李漁讀書寫戲是“處處路不通”,這個角色不是一般的丑角,是一個文縐縐的酸秀才,用什麼唱調能刻畫這個人物?作曲吳一峰根據笛子(散聲)悶3的吹奏特點,創作了攤簧“角字北調”,並要演員用“雌雄嗓”(就是“啊、咦”)來唱,結果效果出奇的好,將缺點變成了特點。

吳一峰說,他進行婺劇音樂編曲還有一個有利條件,那就是他的夫人閻慶花。閻慶花原先是個婺劇演員,當他作品完成後,首先就唱給她聽,她是他的第一個聽眾,也會及時提出一些客觀中肯的意見與建議。

“吳一峰百年誕辰畫展”前言

吳一峰(1907-1998),是一位成就卓著卻被長期淡忘的藝術家。吳氏生於浙江平湖,1928年畢業於上海美專,1932年定居成都。30-40年代,他手持《徐霞客遊記》,踏遍巴山蜀水、雲貴高原,進行寫生創作。在崎嶇的山路上,他時與馬幫同行,歷盡艱辛。上世紀50年代中期,他又沿建設中的寶成線寫生,步行到竹劍門,繼而北上,越秦嶺,走棧道,經漢中到寶雞,再返身南直,沿嘉陵江至重慶;嘉陵江寫生后又赴大巴山區採風寫生。晚年,復振“大走”壯遊之志,又赴廬山、黃山、九華、泰山、長城及江南寫生。一生所得現場寫生稿無數,創作具名山水數千,作品曾贏得高度的評價。這裡展出的,不過是冰山之一角,萬花之一叢。

吳一峰早年拜師馮超然,又先後受業於陳迦庵、鄭午昌、朱天梵、汪仲山、黃賓虹、謝公展、樓辛壺、熊松泉等,是一位出入於師徒傳授和新式學校兩種教育的畫家。其對景寫生,多用毛筆作白描式勾畫;其創作,皆以寫生稿為母式。陸儼少說,吳氏筆下的“高山大野,遠林平楚,江流之湍急,雨霧之凄迷,以及通都大邑,關隘津梁,皆可按圖索驥,指名而得”。這一特點,在我國畫史上是罕見的。吳氏的寫生對象,常據《徐霞客遊記》尋蹤;他的作品,總是力圖把對《徐霞客遊記》的審美想象和自己寫生的空間意象構為一體。可以說,他的作品具有“藝術地理學的品質”。吳氏作品的另一突出特色,是堅持以傳統筆墨方法和色彩方法結構空間、刻畫形象,力求在保持傳統風格的同時獲得現代感,但又不陷入“舊瓶新酒”式的尷尬。用畫家自己的話說,是“以古人的筆墨,寫天地間實景”。

本次畫展,僅是我們走近吳一峰的開始,他的藝術作品、藝術經驗和獻身精神,是20世紀中國美術史的寶貴遺產,有待我們去呵護、開掘和研究。

二OO七年六月二十九日

8月20日上午,“吳一峰百年誕辰畫展”率先在北京中國美術館隆重揭幕。文化部部長孫家正,文化部副部長兼故宮博物院院長鄭欣淼,中國新聞工作者協會黨組書記翟惠生,中國國家畫院院長龍瑞,中國美術館副館長錢林祥,四川省文化廳廳長鄭曉幸,四川省美術家協會主席錢來忠,平湖市委常委、宣傳部長馬雪騰,平湖市人民政府副市長顧玉峰,以及吳一峰先生親屬、好友和各界代表三百多人參加了開幕式。

8月20日下午,由中國藝術研究院美術研究所主辦的“吳一峰繪畫藝術研討會”在北京中國美術館學術報告廳舉行。邵大箴、薛永平、郎紹君、梁江、鄧嘉德、孫克、劉曦林等眾多美術理論界“大腕”濟濟一堂,對吳一峰的繪畫藝術、藝術思想、藝術道路以及對中國美術史的貢獻等方面展開了熱烈的討論。大家普遍認為,吳一峰先生以傳統筆墨寫現實山川,是二十世紀畫壇上以實景寫生推動山水畫變革與發展的一位貢獻卓著的重要畫家。

2007年9月20日-25日

9月20日,在吳一峰的故土平湖,“吳一峰百年誕辰畫展”在吳一峰藝術館與家鄉人民見面。平湖市委常委、宣傳部長馬雪騰,平湖市人民政府副市長顧玉峰,平湖市政協副主席馮美仙及吳一峰先生的兒子駱臨存、女兒吳若陵以及各界人士參加了畫展的開展儀式。展覽一周,共接待本市觀眾六千多人,還吸引了嘉興等周邊地區的美術愛好者前來觀賞,觀眾反響強烈。平湖市委書記孫賢龍也在展覽期間前往展廳觀看。

吳一峰先生雖一生遍游神州,但始終情系故鄉,他生前決定將其一生的藝術作品無償捐獻給家鄉。2000年,平湖市人民政府按照吳一峰先生的遺願,在市區當湖公園內闢地,並按先生當年在四川建造的“一峰草堂”原樣修建了“吳一峰藝術館”,將其作品永久收藏、陳列,既開展了對外文化交流,也為“金平湖”增添了一道濃重的亮色。

2007年10月18日-22日

10月18日,“吳一峰百年誕辰畫展”在杭州西湖美術館開幕。浙江省文化廳廳長楊建新,四川省文化廳廳長鄭曉幸,浙江省文化廳副廳長陳官忠,原平湖市委書記萬亞偉,平湖市委常委、宣傳部長馬雪騰,平湖市人民政府副市長顧玉峰,原中國美院院長、省美協主席肖峰,浙江畫院院長、省文聯書記處書記張華勝,以及吳一峰先生的親屬等參加了開幕式。前來參加開幕式並觀看畫展的還有一大批來自美院、畫院及其他文化單位的書畫名人,如劉江、周滄米、李子候、諸涵、錢大禮、呂國璋、李秀勤、章耀等。

開幕式上,原中國美院院長、省美協主席肖峰先生在致辭中說,這兩天,杭城有兩個重量級的“二吳”展覽,吳冠中是中國畫壇之“冠”,吳一峰是中國畫之“峰”,是另一座高峰。

2007年11月30日-12月6日

11月30日下午3時,“吳一峰百年誕辰畫展”在四川美術館隆重開幕。四川省文化廳廳長鄭曉幸首先代表主辦方致歡迎辭。四川省美協副主席鄧嘉德代表中國畫研究院院長龍瑞致辭,致辭對吳一峰先生的藝術成就給予了很高評價。諾貝爾文學獎終身評委、瑞典文學院院士、著名漢學家、吳一峰先生生前好友馬悅然專程從瑞典趕來出席開幕式並深情回憶了他與吳一峰的交往。平湖市人民政府副市長顧玉峰也隨後致辭。新華社黨組書記李從軍發來賀信對畫展在成都成功舉行表示祝賀。吳一峰先生家屬,四川文化名人流沙河、車輻以及書畫界名家李煥民、岑學恭等一起出席了開幕式。四川省人大常委會副主任席義方、四川省政協黨組書記陶武先、四川省美協主席錢來忠等領導及嘉賓也列席開幕式並參加剪綵。

成都是此次畫展的最後一站,也是最重要的一站。畫展按照吳一峰藝術生涯的4個時期進行布展,其中被譽為“20世紀《清明上河圖》”的《嘉陵山色》和《岷江勝概》也在展覽中露面,還首次展出了近期剛被發現的吳一峰的《巫峽避難圖》、反映蜀中四景的《春夏秋冬》等重要作品。

四地巡展,觀者如雲,讚歎連連。吳一峰及其作品在沉寂了半個世紀以後,再度引起人們的關注,有評論認為“這是近幾年在多家美術館中看到的最好的中國山水畫展”。輿論普遍認為:吳一峰是二十世紀以寫生探索山水畫變革最富成果的畫家之一,而且他的寫生堅持了傳統筆墨和空間結構,形成了以傳統水墨方式謳歌祖國西南山水風情和江山新貌的獨特路徑。著名美術評論家郎紹君將此次畫展的舉辦稱為“掘開沉埋的歷史”,美術界將由此“重新認識一位曾被長期忽略但真正重要的藝術家”。中央美院教授、美術史論家薛永年認為:“吳一峰一個突出的特點或者說貢獻,就像他自己取號‘大走客’一樣走向了自然,走向了生活,而且他用中國畫法去寫生,而不是後來傳入的西方畫法去寫生,這樣就在寫生里恢復了山水畫的生氣,發展了山水畫的技法。”美術理論評論家陳履生在2007年8月25日的《美術報》上撰文說,“吳一峰先生的創作實踐詮釋了二十世紀中國畫變革的歷史,是研究二十世紀中國畫發展、變化的一個重要的個案”,並在總結2007年度美術展事時認為此次畫展是我國2007年美術的一大亮點。

同時,為紀念吳一峰先生百年誕辰,中國文物出版社還出版了一套系列圖書,即《一峰草堂師友書札》、《吳一峰山水畫集》、《吳一峰藝術年譜》、《吳一峰研究文集》、《岷江嘉陵江山水長卷》,以方便大家的研究和欣賞。2007年9月30日,平湖市吳一峰藝術館還舉行了“吳一峰詩詞書法展暨作品集首發式”。有“大走客”之稱的吳一峰不僅創作了大量師法自然的美術精品力作,還寫有數量眾多的遊記與詩詞。他的詩詞寄情山水,感時詠志,既折射出鮮明的時代風雲,也反映著他的情感和思想歷程。為紀念吳一峰百年誕辰,吳一峰藝術館邀請國內中、青年書法家書寫吳一峰的詩詞,意在彰顯先生的詩詞功力和深邃的人文底蘊。據悉,央視十套“探索與發現”欄目也計劃在2008年拍攝一部有關吳一峰的專題片。

吳一峰百年誕辰系列活動,特別是吳一峰畫展以及相關圖書的出版發行,必將引起社會各界,包括研究者和收藏家對吳一峰先生及其藝術成就的廣泛關注,吳一峰先生的藝術思想、繪畫藝術、藝術道路對我國的美術理論的研究發展和美術創作,也更將產生深遠的影響。江山永在,才人代出。一峰百年,遺風千載。