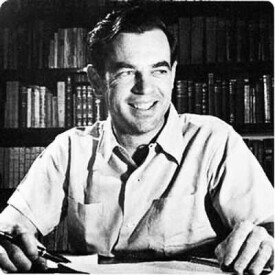

列文森

哈佛大學博士、中國學家

列文森(Joseph R. Levenson),哈佛大學博士,曾任加州大學伯克利分校“Sather”講座教授,美國20世紀五、六十年代中國學研究領域最主要的學術代表之一,美國中國近代思想史研究領域的開拓者和領導者。著有《儒教中國及其現代命運》(Confucian China and Its Modern Fate)等。

列文森(Joseph R. Levenson),著有《儒教中國及其現代命運》 等。

列文森

列文森在梁啟超思想與中國文化傳統的關係這一問題上,堅持這一基本觀點。他認為梁在理智上離開了中國傳統,但在感情上仍然依戀著中國文化,然而除了這種情感上的聯繫,傳統與現代之間有著很強的非連續性。列文森的這一觀點受到許多人的挑戰,特別是兩位美籍華裔學者張灝和黃宗智,他們都對此進行了批駁。張灝在《梁啟超與中國思想的過渡(1890-1907)》(1971年)一書中指出,當梁啟超排斥傳統思想的某些方面時,他在理智上仍認同其它一些方面,所以,“毫無保留地認為梁當時理智上已疏離中國傳統,這將忽視他思想的辨別力,並對中國文化遺產的複雜性作出錯誤的判斷”。黃宗智在《梁啟超與現代中國的自由主義》(1972年)一書中強調,“梁啟超無論在情感上與理智上都依戀著他的傳統,特別是依戀著他得自康有為的‘公羊三世’說”。

梁啟超思想與中國文化傳統的關係,是一個很重要的問題,一直為許多學者所關注,因為對這個問題的釐清,有助於我們更好地理解梁啟超思想的特點和他所處時代的精神特徵。在海外梁啟超研究中,列文森率先提出這個問題並加以重點考察。不論其提供的答案是否正確,單就提出問題這點而言,列文森是銳敏而深刻的。不過,對於梁啟超這樣一個複雜多變的人物,列文森整齊劃一的模式確實有失簡單,張灝和黃宗智的研究彌補了列文森的不足,他們都對中國文化傳統的複雜性和自身發展動力給予充分重視,揭示出梁啟超思想特別是他的政治思想和社會思想的複雜性。

列文森關於“現代中國的三部曲”—《儒教中國及其現代命運》三卷本,是其最重要的著作,它的出版進一步奠定了列文森在中國近代思想史研究領域的領導地位。是書出版后,在美國的中國學界引起了很大的反響。杜維明曾經這樣說道:“《儒教中國及其現代命運》是一個天才人物寫的一部天才的著作,一部現代經典,西方‘中國研究’一個時代的象徵。很少有哪一部著作能夠引發如此普遍的關注,如此持久的討論與爭論。儘管七十年代以來批評之聲就不絕於耳,人們卻始終無法迴避它所提出的問題。”

《儒教中國及其現代命運》一書的中心論旨是中國儒家文明的現代命運,“這是現代最重要和最具吸引力的問題之一”。具體而言,列文森所要傾力解決的問題是,為什麼在亞洲所有偉大的文化傳統中只有中國經歷了與其過去——儒家秩序的斷裂,而印度教、佛教、伊斯蘭教等其它文化傳統在進入現代世界時則保持了連續性?為什麼能夠在與儒家傳統發生斷裂的中國獲得成功?列文森在這部皇皇三冊的巨著中,從哲學思想、官僚制度、政治文化、社會心理和理想人格等層面,詳細分析了明、清以降至新中國成立以後,中國各派知識分子對儒家思想的態度,生動描述了儒家在現代中國發展中的曲折命運。

列文森指出,19世紀以後西方衝擊對中國近代思想、社會所產生的影響是十分巨大的,在闡述這個問題時,他運用了“辭彙”和“語言”(VocabularyandLanguage)的比喻。他指出,19世紀以後西方衝擊對中國近代思想和近代社會所產生的影響,不是“辭彙”的變化,而是“語言”的變化;不是量(quantity)的變化,而是質(quality)的變化。在他看來,佛教對儒家思想的衝擊,屬於“辭彙”的變化;而19世紀西方對中國社會的衝擊,則可稱為“語言”的改變。為什麼前者只是“辭彙”的變化,後者卻是“語言”的改變?列文森說,“佛教的發源地印度沒有對中國整個社會產生過衝擊,它與中國的接觸僅限于思想方面”;而19世紀以來,西方對中國的衝擊是全面的社會衝擊,並不限于思想。列文森說,“只要一個社會在根本上沒有被另一個社會所改變,那麼,外國思想就會作為附加的辭彙,在國內思想的背景下被利用”。但,“當由外國勢力的侵入而引起的社會瓦解開始后(這種情況在中國,而不是在西方發生過,而且在中國也只發生在十九世紀和十九世紀之後),外國思想便開始取代本國思想”。所以,社會“語言變化”不是一般的變化,是涉及社會本質的、刻骨銘心的變化,是外國入侵、非單一思想衝擊背景下的變化。列文森的這一比喻,深刻說明了19世紀以來中國社會性質所發生的劇變。

列文森灼切地關心著19世紀西方的巨大衝擊給中國近代知識分子帶來的心理困境。在他看來,中國近代知識分子,無論保守或激進,都共同面臨著一種兩難困境,即“理智上想與中國思想疏遠,但感情上又要認同中國思想,因為什麼力量也改變不了他們的中國人身份”。列文森提出的“中國近代知識分子在理智上疏離傳統,而在情感上傾向傳統”的論斷,在很大程度上捕捉到了中國近代知識分子在中學與西學、新學與舊學的夾縫中尋求出路時彷徨、矛盾的心態。時勢危亡與西學激蕩,確實使當時知識分子承受了一定程度的內心煎熬與磨折,列文森正是在這一點上透視了中國近代知識分子的心靈。然而列文森的斷語下得過於斬截,他顯然忽視了中國文化傳統的複雜性和中國近代人物自身的複雜性。中國近代人物往往比較複雜,越是有重要影響的人物越是如此,如嚴復、梁啟超、胡適、魯迅等。同一人物,思想或行為的這一部分已經很開通很進步了,另一方面或另一部分卻很保守很落後。“兩腳踏東西文化,一身處新舊之間”,是中國近代一些思想者思想發展的特點。

作為一名思想史家,列文森不僅精通歷史學,還通曉哲學、社會學、美學和藝術。在《儒教中國及其現代命運》一書中,他以其深刻的審美領悟力,對明代和清初一些有代表性畫家的繪畫風格進行了分析。雖然列文森的研究資料中,並不真的用圖像性的繪畫,而更多使用的是文字性的繪畫史文獻,但他試圖通過對明清繪畫史的分析來揭示儒家文化精神的特質,所選取的角度是十分獨特的。列文森說,明朝末年,畫界已形成一種風尚:即官僚本人就是畫家,並且特別喜愛自己的畫,而那些專業畫家反而受人冷落。為什麼會出現這種現象呢?列文森認為,原因很簡單,儒家官僚“輕視職業化”,崇尚“業餘理想”(amateurideal)。所謂“業餘理想”是相對於作為現代精神的理性化、專業化而言。儒家這種“業餘理想”的背後,實際體現的是儒家的人文精神。列文森的“業餘理想”說,確實抓住了儒家人格形態與現代社會分工下的專家之間的實質性差異。儒家的理想人格形態是全面型的,其所內涵的人文要求既是道德的、價值理想(目的)的,同時也是普遍文化的、“智(知)的”。儒家所代表的人格形態是人文學的充分體現。一個人可以是一個詩人、畫家,同時還做政治和學術文化上的領導,是全能的。而韋伯(MaxWeber)認為現代人的最大特徵是職業屬性,現代化的過程是職業化、專業化、官僚化、理性化的過程。受韋伯思想的影響,列文森認為現代文明是一個專業化的、以科技為主的文明,在專業分工越來越明細的現代工業文明裡,儒家的“業餘理想”與現代社會所需要的“專業技術性人才”是相對立的,所以儒家所代表的這種人格形態是最沒有辦法在現代文明裡生存的。

作為美國中國近代思想史研究領域的傑出代表,列文森不僅見識深刻、眼光敏銳,而且研究特點也頗鮮明。這裡不妨對其研究特點做一約略探索。

其一,濃厚的“猶太情結”對其中國近代思想史研究有深刻影響。作為一名猶太學者,列文森對猶太文化有著深刻的關懷,對猶太教有著虔誠的信仰,這種關懷和信仰使他的歷史研究帶有很強的“精神性”品格。列文森去世后,其手稿《猶太身份的選擇》一文於1976年發表,據其妻羅絲瑪麗(RosemaryLevenson)介紹,該文是列文森一直在構思的一部有關猶太教的著作第一章的草稿。羅絲瑪麗說,人們可以從中看到,一位似乎非常專業化、學院化的歷史學者的生活、思想、宗教信仰與他的學術成就,並不是互不相干、彼此孤立的。列氏的“猶太情結”確實對其中國近代思想史研究有很深刻的影響。正如羅絲瑪麗所指出的,“列文森處理中國思想史所凸顯的一些基本問題與觀念,諸如歷史與價值、地方主義與世界主義的緊張等等,在很大程度上得力於他對於猶太教徒現代窘境的感受和領悟”。

“歷史與價值”之間的張力,是列文森中國學研究的核心問題。他認為,19世紀,西方的衝擊使中國現代思想家接受西方思想的影響,並與中國傳統文明產生疏離。歷史與價值,特殊的文化與普遍的真理,“我的”和“真實的”,在現代中國思想家的心中發生了嚴重的衝突。“從中國歷史上傳給他們的各種價值,只是僅僅具有歷史的意義,在現代已成了死物,成了妨礙創造力的一種因素”,而真正的價值,在“五四”以來的中國知識分子中間,都是和西方文化相聯繫的。所以,價值來自西方。史華慈(BenjaminI.Schwartz)說:“列文森對由於文化移植而產生的令人困擾的處境具有精確的意識。他認識到,某一民族、社會的存活需要一種新的異質‘真理’,此種真理將否定他們自己所擁有的傳統價值,為此他們會經歷一種巨大的精神迷失。列文森幾乎經常是以一種反諷的心境來面對這種困境,而他實際上懷有某種同病相憐的感受。”

列文森在《儒教中國及其現代命運》一書中指出,在中國,儒家傳統已經失去真正的價值,只能成為“博物館”里的陳列品,中國者“通過把過去放置到博物館中去的辦法,使自己與過去連接了起來”。因此,他認為儒教的命運是一個悲劇。列文森對儒教命運的描述,實際上源於他對猶太教的一種憂心如焚的終極關懷,是對猶太文化前景的描述,甚至是對所有古老的精神文明的描述。在他看來,現代化是一把摧毀傳統的利器,沒有任何傳統可以倖免。被“博物館化”(museumization)不僅是儒家傳統的命運,也是其他重要的非西方文化傳統的命運,這些文明將來都要被以西方為代表的、以工具理性為主的價值所取代。雖然列文森對非西方文化傳統的現代命運過於悲觀,也帶有“西方中心主義”傾向,然而他提出的這個問題卻是值得我們深思的。在今天的世界上,不僅中國的儒家文化,其它文化如希伯來文化、伊斯蘭文化、印度文化、日本文化,都經歷了程度不同的現代變遷,而在現代化的過程中如何保留本民族文化價值和特性的問題一直是人們關注與思考的焦點。

其二,列文森的歷史研究中具有較明顯的歷史相對主義傾向。墨子刻(ThomasA.Metzger)在歸納研究中國思想的五種方法時,將列文森歸為“思想史家”一派,他說,“思想史家能深入鑽研到有關的文獻材料之中”,他們有著“習以為常的哲學癖好”。的確,列文森的歷史研究中充滿了形而上學的思考,在某種意義上說,他更象是一個思想家、一個歷史哲學家。他的歷史哲學具有較為明顯的歷史相對主義傾向。

列文森曾經這樣寫道:“絕對主義是眼界狹小的代名詞,它意味著將自己所處的時代與永恆性混淆了起來,亦即將其具體理性與普遍理性混淆了起來”。當一個人根據自己的標準來評判其它的時代時,如果他沒有認識到自己並不是歷史的裁決者,而僅僅是一個新來的人,自己只擁有主觀意識所具有的那些內容——思想觀念、完美情操、倫理道德的話,那麼,他必定希望這種混淆。列文森說,一個人的“思想觀念、完美情操和倫理道德在他所處的那個時代也許是合情合理的,令人愉快的和值得稱讚的,但它們決不具有超歷史的絕對性,不是普遍合理的、優美的或強制性的東西。因為沒有人擁有絕對的法則”列文森似乎對歷史相對主義十分服膺,甚至說,“在歷史上,相對主義就是一切”。

列文森還把歷史學家比喻為鍊金術士(alchemist)。他認為過去的歷史是否有價值,要靠歷史學家來點石成金,歷史學家顯然起到決定性的作用,“歷史學家的任務,他點石成金的機會,就是使那些似乎沒有價值的東西成為無價之寶”。列文森十分相信思想洞見對於歷史研究的極端重要性,在他看來,那種“純客觀的”編年敘述,也許並不如某些人所自認為的那樣接近歷史的真實。他曾經告訴他的學生必須接受“歷史只是一種個人的洞察力”的觀點。但他又認為,也不必把這看作是“一個絕望的建議”,他希望這只是“一個優秀的建議,一種道德的必要”。他認為,“學者的客觀性不應該成為他對自己的文化問題的一種逃避。生活在和致力於對任何現實的一面進行完全的、冷靜的描述,是貧瘠的”(ManuscriptnotesforLevenson’shistoriographyseminaratBerkeley)。“事實不是研究的目的——作為論文世界里看得見的事件,它們在好的歷史著作中(和在好的歷史學家的心靈中)是被遺棄的”(ManuscriptnotesforLevenson’shistoriographyseminar(History283)atBerkeley,“HistoryasArtandScience”)。

列文森認為,“歷史並不是一切,在每一代人中,當前總是最珍貴的”,因此,歷史學家有堅持他們自己觀點的特權。因為一個人只有通過自己的信仰,通過認真對待自己的時代,才可能理解過去人們的信仰和道德承諾,“歷史學家所處的時代是其傳主世界之外的阿基米德槓桿的作用點”。只有那些給現在以應有評價的人,才能真正理解給過去以應有評價的相對主義。對自己的標準之歷史相對性的承認並不等於放棄自己的標準,也不需要這樣做。研究歷史的目的是為了認識真理,即使真理不能夠認識,也應如此要求。因此,“相對主義對歷史的理解是必不可少的,但是,它是一種基於承認同時代的價值標準,而不是排斥這種標準的相對主義”。

其三,列文森在闡述問題時,喜歡用二分法,諸如“傳統—現代”、“歷史—價值”、“理智—情感”、“文化主義—民族主義”、“地方主義—世界主義”、“主觀—客觀”。這些二分法都是排斥性的,非此即彼,這反映出列文森作為一個典型的美國學者的一種思維方式,講究對立,喜歡走極端。

列文森的“傳統—現代”二分法,在20世紀70年代以前的美國中國學界有很大影響。列文森認為中西方文化在18世紀時發生了根本的區別。西方文化在18世紀時有了“現代性的突破”,使西方文化價值觀突破了區域的限制,成為全人類的、具有普遍意義的現代性價值觀,如平等、自由等等,而中國卻一直不承認西方18世紀以來的價值觀的普遍性。而且,中國儒家傳統與現代化代表的西方文化在精神上是對立的,不相容的。他為儒家傳統的沒落傾頹而感傷,他的痛苦之源在於其堅信,儒家傳統“只有歸途,而無出路”。

列文森深受韋伯現代化理論的影響,認為儒家的人文主義與科學理性所支配的現代世界是極不相容的,即“傳統與現代”是對立的。雖然他警告我們,他所提出的二分法並非“歷史上實有其事之僵硬的對峙”,而是“為了解說(而不是勉強泊湊)生命處境的方便善巧”,他的範疇分類是用於解說“心靈、處境和事件三者之間的糾結、混亂,以及無所區分的性質”。他很清楚,“二分的正反對立是抽象物,只提出來使我們了解到定義中的‘僵硬對立’是‘如何’與‘因何’在歷史過程中緩和下來的”。可是在他對儒家傳統現代命運的分析里,其二分的“僵硬對立”顯然連歷史的緩和的可能性都受到阻礙。傳統人文的中國與現代的科學的西方(無論如何狹隘的界定),兩者的互不相容被視為是絕對的,縱然科學主義在中國興起,仍無法削弱其根本的衝突。

列文森對儒家傳統價值的否定與“五四”時期一些激進知識分子的思路是一致的,雖然這其中隔著好幾重公案。列文森和“五四”激進知識分子都認為儒家傳統與現代化背道而馳,但二者的心態是不同的。列文森的學生說“他曾為儒家文化悲泣流淚。他並不認為儒家的銷聲匿跡是件好事”。可見他的心態是非常悲觀的,在感情上不願意看到傳統的沒落,在理智上又不得不做出傳統必然沒落的結論。這與“五四”時期激進知識分子的心態是完全不同的。“五四”主張孔家店的知識精英們的心態是樂觀的,他們認為中國達到了“最後覺悟之最後覺悟”階段,只要將傳統扔掉,便可走向現代化。

其四,列文森史學研究還有一個突出特點,是他有著強烈、深刻的問題意識。他曾這樣寫道,“對中國的興趣緣於這樣一個事實,即困擾中國的那些問題正在越來越變成困擾我們的相同問題。我沒有把中國看成是一個地區,而是看作一系列的問題,這些問題是在一個大同的世界被我們分享的”(ManuscriptnotesforLevenson’shistoriographyseminar(Fall1968)atBerkeley,“DimensionsofanHistorian”)。列文森一直在不斷地追問著,用他特有的方式。1967年以前,他主要關注的是時間問題、“歷史與價值”之間的張力問題。在完成《儒教中國及其現代命運》之後,他漸漸轉移了關懷視角,從1967年開始,我們可以清晰地感覺到他對空間問題的關注。他開始計劃一部關於地方主義、民族主義和世界主義的新“三部曲”,然而他的意外去世使這一新的“三部曲”也隨之夭折。1971年,加州大學出版社將他的三篇演講稿結集出版,名為《革命與世界主義》(1971年)。

列文森在他的著述中提出的一些問題相當深刻,如傳統與現代、歷史與價值、保守與激進、東方與西方、民族主義和世界主義等,這些問題可以說都是關係到中國近現代發展的一些重大問題。我們知道列文森一直很關注傳統與現代的問題,雖然他將“傳統”與“現代”對立起來,有失僵化與片面,但應該承認,傳統與現代、中國與西方,確是中國近代史、中國近代思想史上的突出問題,是中國近代優秀思想家一直關注的問題。列文森看到的梁啟超所碰到的問題和中國所碰到的問題,基本上也是他所接觸到的“五四”時代思想界知識分子所碰到的四大問題,即古今中西之爭,即傳統與現代、中國與西方的問題。陳旭麓先生曾經說過:“近代是兩極相逢的時代,中與西、新與舊的對抗與衝突是這個時代的突出內容。”當然,列文森有時給人的感覺是將中西對抗僅僅看作是文化對抗,則是不正確的。

就美國中國近代思想史研究領域而言,20世紀50至80年代主要集中在三大問題:一、“現代中國思想與西方思想及與中國思想傳統的關係”,二、“現代中國思想史上的自由主義與保守主義”,三、“馬克思主義,特別是毛澤東的馬克思主義”。其中,“第一方面是最主要的”。可以說,列文森與這三個問題都有很密切的關係。特別是第一個問題,他的著作是研究這個問題的起點。“他提出了一些富有生命力的問題,歷史學家們長期以來一直在潛心研究這些問題”。

列文森不僅提出了一些富有生命力的問題,而且他的提問常常一針見血,擊中問題的要害。柯文指出,列文森對中國近代思想史的許多分析,“充滿具有長遠意義的真知灼見。如果說就他提供的答案和所收集的材料而言,還不能這樣說,至少就他所提出的問題和提問題的方式而言,則完全可以這樣說”。施瓦茨說,列文森方法的主觀性將“繼續困擾著列文森中國學的後繼者”,但是“他提出的問題仍然被繼續追問:為什麼把西方的敏感帶入對中國社會的研究中?怎樣使中國學研究對我們關於西方歷史進程的假定提出挑戰”?

綜上所述,列文森是一位卓越的美國中國學家,他的中國近代思想史研究可謂成就顯著。其學術成果和研究特點,為國內中國近代思想史研究提供可資借鑒的“他山之石”。

與列文森正式謀面前,我便已得聞他的大名。費正清(JohnFairbank)在遠東協會(FarEasternAssociation)召集中國史家的精英組成了“中國思想委員會”(committeeonChineseThought),就儒學問題召開了系列研討會並出版相關論文集,這是當時美國中國學界的盛事。列文森正是這一系列活動的中堅,參與該盛事的其他一些著名史家,如當時斯坦福大學(後來耶魯大學)的芮沃壽(ArthurWright)和普林斯頓大學的牟復禮(FrederickMote)。第一次會議於1952年在科羅拉多的奧斯本召開。會議上,列文森發表了《“歷史”與“價值”:近代中國知識分子選擇的張力》(HistoryandValue:TensionsinIntellectualChoiceinModernChina)——這是典型的列氏論題。1954年於新罕布希爾召開的第二次會議上,他發表了影響深遠的論文《明代與清初社會的業餘理想:繪畫中的證據》,1956年他又在加州大學伯克利分校的東方研究論壇(OrientologicumColloquium)上宣讀了此文。1957年,該論文被選入費正清主編的《中國的思想和制度》(ChineseThoughtandInstitutions,芝加哥出版社);1958年,這篇論文作為列文森著作《儒教中國及其近代命運》第一卷中的一個章節。1956年,我結束了作為富布萊特(Fulbright)學者在日本為期一年的研究和對歐洲的訪問,回到華盛頓的弗利爾美術館(FreerGalleryofArt)。此時,我拜讀了列文森的這篇論文(我已經想不起是在哪裡讀到的),印象深刻。在日本研究期間,我結識了斯坦福大學的倪德衛教授(DavidNivison)——他是這一項目的資深學者,而我不過是個年輕的後學;他與家人付得起有壁爐的中央供暖別墅,而我和我太太桃樂蒂(Dorothy)則住在低廉的、沒有供暖設備的公寓。在東京的嚴冬,我們有時候僅為了取暖而去拜訪倪氏一家。但我們的友誼卻變得深厚;在回到美國后,倪德衛儘力幫我參加了當時堪稱中國研究重頭戲的儒學會議的第三次聚會。

第三次儒學會議於1958年在科羅拉多的奧斯本召開,在那令人興奮的一周中,我結識了數位中國研究領域的帶頭人,如費正清、芮沃壽、牟復禮,哈佛大學的史華慈(BenjaminSchwarz)、崔瑞德(DenisTwitchett),此外,還有來自日本和歐洲的學者。我發表的論文名為《繪畫理論中的儒學因素》。我在同年完成的博士論文的一半篇幅便是試圖構架文人畫的某些理論。所謂文人畫的理論,即11世紀在士大夫中間興起的“學者—業餘”運動(scholar-amateurmovement),而這些士大夫便是後來控制著中國文化命脈的文人階層。我的這一論述是西語世界第一次相關嘗試。後來,我半開玩笑地對倪德衛說,出席由如此眾多的傑出的中國史家參與的會議對我意義重大,倘若會議的主題是道教,我則可能會寫一篇完全不同的論文,論證文人繪畫理論與道教的淵源。列文森也是這次會議的參與者之一,我記不清楚是否在那之前就已碰到過他,但通過這次會議,我真正和他結識,並一睹其風采。

列文森的“風采”照人,集可觀性和可聽性於一體,著實令人難忘。他的發言採用了僅見於出版物的長而複雜的句式(芮沃壽稱他事先寫好並記熟了講稿)。他的語速有如連珠炮,聲音充滿了力量與激情。他演說的風格與速度正好與倪德衛形成了鮮明的對照,後者語速平緩而審慎,當他思考時,則伴隨著長長的停頓。列文森坐在一旁聽,專註卻又有些焦急,有時甚至明顯缺乏耐心,急切地希望倪氏說完,好開始自己的發言。

我對列文森認識的進一步了解始於我回到伯克利之後。1940年代末,我曾在伯克利渡過我的本科生涯,而此刻,在1965年,我以教授身份回到那裡。喬(Joe,列文森的昵稱),歷史系的吉德煒(DavidKeightley,治中國史與考古)和魏斐德(FrederickWakeman,列文森的學生,專攻晚期中國思想史)既是我的同事又是我的朋友。這是一個卓越又讓人興奮的團體;那時我跟別人說,能和喬共事是促使我離開華盛頓弗利爾美術館的部分原因,在弗利爾我極少感受到思想上的觸動,所以,我回到了伯克利。

列文森的太太羅斯瑪麗(Rosemary)家境富有,據芮沃壽說她來自歐洲最富有的猶太家族之一的蒙特非奧里(Montefiores)家族。列文森夫婦及其孩子住在靠近ClaremontHotel附近山麓上的一個古堡式別墅,可以俯瞰整個舊金山灣。他的孩子們——兒子湯姆(Tom)、尼克(Nick)和女兒莎拉(Sarah)與我的孩子年齡相仿,有時候我們兩家在一起聚會。

但到1969年,悲劇發生了。喬和他的家人當時正在Guerneville附近渡假,在RussianRiver畔露營時不幸遇上山洪爆發。他們錯誤性地選擇乘划艇由河上返回,喬和他的兩個兒子乘坐的划艇傾覆。孩子們因為身著救生衣被衝到岸邊而獲救。但未穿救生衣的喬雖是位游泳健將,卻終因水勢太猛,不幸溺亡。數天後,他的遺骸在河下游9英里的地方被發現。

1976年,梅斯納(MauriceMeisner)與墨菲(RhoadsMurphy)編輯出版了獻給列文森的紀念文集《莫扎特式的史學家:論列文森的論著》。我提交了論文《明清繪畫中作為思想觀念的風格》(StyleasIdeainMing-QingPainting,該論文的中譯收入即將出版的由中國美術學院藝術史系編輯的《高居翰文集》)。這篇文章看上去像是對列文森的一次怪怪的致敬,因為文章一開頭便對其在《業餘理想》一文中的一個問題提出商榷。他採信了董其昌在其繪畫上的題跋中所宣稱的理論,在這些題跋中,董其昌稱其作品是“仿”某某或者某位名家,列文森直接將董氏的這些繪畫理解為缺乏原創性、全然的摹仿。列文森藉助這一誤讀構建了他的一個著名的悖論:為什麼董其昌基於禪宗(頓悟)強調的南宗論會衍生出重在摹仿、不求創新的繪畫。我認為這一錯誤不應歸咎於列文森——他可能無法確知董氏的“仿”的真意。這要歸咎於藝術史家,因為他們並沒有向列文森提供可助他修正其觀點的解釋性論著。這其實是一個與中國藝術史更為相關的思想史問題。從文章的註釋可知,列文森已經閱讀了他那時可以接觸到的所有相關材料——喜龍仁(OsvaldSirén)的著述,孔達(VictoriaContag)的相關德語論文,內藤湖南的日文論著,當然還有一些中文研究。但所有這些論述無一提示他應該了解董其昌的“仿”的觀念。因此,他的誤讀錯不在他。

列文森的文章在其生前就已備受爭議。他的方法論及其相關的結論在其身後更受到激烈的批評。在當下有的學者看來,他是上世紀50至60年代將中國設定為和“進步的西方”相對的僵化中國模式的代言人,這種模式傾向於論證如果沒有外來的入侵,中國恐怕永遠也無法擺脫其數百年來的自滿(列文森的《梁啟超和近代中國的思想》,哈佛大學出版社,1953年)。在這種觀點看來,列文森過分誇大了西方在1890年代之前對於近代中國的影響。歷史學家柯文(PaulA.Cohen)在其《在中國發現歷史》(紐約,1984,頁61—79)的“列文森和20世紀50至60年代史觀”一章中這樣描述列文森。他承認列文森對“中國文明懷有的深深的傾慕”,但又進一步說:“並非因為這一文明本身,而是因為近代中國保守主義者拒絕承認文明的衰亡才引起他的激進言辭。”我本人對中國歷史寫作及其方法的學識並不足以對此問題深論,在此僅提請各位關注此事。

然而,就我從列文森那學習到的東西而論,我則持全然正面的觀點:它們對我成為一個學者有著決定性的影響。正是他學術與著作中的這些帶有爭議的問題取向,他“始終強調斷裂而非停滯狀態的傾向”,以及他“致力於驅散中國歷史中長久以來的神話的努力”(引自互連網上的一份關於他的傳記)影響了我,促使我嘗試以相同的方式來治中國繪畫史,在當時(現在亦然)我深感這一研究取徑的必要性。在西方浪漫主義的視角下,中國的藝術家總被認為是自由的代表,可以隨心所欲地選擇他們喜愛的風格。列文森率先將思想史問題和藝術家的經濟與社會地位與其繪畫風格聯繫起來的思考,成為了我的研究模式,儘管如我曾預感的那樣,這種模式在某種程度上也有些誤導性。

1976年,在由同行艾瑞慈(RichardEdward)和葛蘭佩(AnneClapp)教授舉辦的文徵明繪畫展覽的研討會上,我宣讀了名為《生活模式與風格取向:唐寅和文徵明代表的兩種類型》的論文。當時我正撰寫明代早中期繪畫的專書,即1978年出版的《江岸送別》。我注意到,在中文史料中,藝術家的傳記與其繪畫作品的主題和風格,都有明顯的關聯。我在這篇短文的開頭引述了通常所說的“主合派”(lumpers)與“主分派”(splitters)的區別,並將自己堅定地置身於後者。我論證了由唐、文二人為代表的傳記類型如何與他們繪畫中可以辨別的主題與風格特徵緊密相關,而這又何以適用於解釋其他的明代畫家,他們不是歸入唐寅類,即可歸入文徵明類。我請那些對我的模式存疑的學者提出反證。但無人能夠提供反例,後來亦然。(我的個人網站主頁上並沒有這篇論文的原文,但後來修訂和擴充的版本發表於1993年,這一版本對最初的觀點做了局部的調整,但基本的論點保持不變。這篇文章見於個人主頁CLP14.A。其中譯本收入中國美術學院即將出版的《高居翰文集》中。)這篇論文引起了不小的轟動,因為它以有力的證據反對了我的同行們試圖相信的觀點。這就是我與我的研究領域開始的一種面對面、甚至有些對抗式的相遇,這不僅是個性使然(愛爾蘭人好勝的脾氣),更是因為我深信中國繪畫史的研究亟需一些震撼,特別需要注入一些與普遍盛行的“大團圓”假設相對的爭論,承認畫史中的張力與衝突。

1978年,我已基本完成專論晚明繪畫的《山外山》,同年又獲得哈佛大學查理·艾略特·諾頓詩學演講系列的邀請。1979年春,我以《氣勢撼人:17世紀中國繪畫的自然與風格》為題發表了六次諾頓講演。講演稿於1982年結集出版,《山外山》也在同年印行。哈佛大學講座一書獲得美國大學藝術學會頒發的1982年最佳藝術史專著莫里獎(MoreyPrize);而我從該評選委員會獲知,《山外山》也在候選名單中位列前茅。這是我學術生涯的巔峰。正如讀者注意到的,這兩冊書都明顯受到列文森辯證方法論的影響。我在《氣勢撼人》講演的開頭談及“中國社會史和思想史的研究,提供了辯證方法論上絕佳的例證”,應當承認我在這個論述中,沒有提及列文森的大名(至少在出版物中如此——但我記得在講演時,我確實提到了他)。在《山外山》的開篇我評述道,晚明繪畫事實上精彩紛呈,這並不令人吃驚,“如果我們(和已故的學者列文森一樣)相信在思想史和文化史中,緊張的狀態乃是一種健康的現象,而且,凡是創造力最強盛的時代,其時代的課題往往也至為明確不過,而對於身處此一時代的人們而言,這些課題也恰有其迫切性”。不過,這一取徑與我們這一學科的許多觀點相左:某位年輕一代的學者在他的論著中以極大的篇幅試圖糾正我的一反常識的立場,認為我這兩部書中長篇論及的“松江/蘇州對抗”從非歷史事實,認為董其昌仰慕的人僅僅為仇英而已,諸如此類。將中國看作是一個大一統整體的觀點依然有其影響力。

我現在意識到,在我整個學術生涯中,正是列文森的模式促使我去寫作中國繪畫中的大問題,採用的方式與中國主流的認識觀念不盡相同。在文化和政治領域,有些佔主導的觀念會將其他不同的趨勢和發展方向邊緣化,甚至逐出歷史舞台。我逐漸意識到,這些正統的觀念,對我們理解問題並沒有太多幫助,有時反而會造成障礙。最近幾年,我亦開始意識到,數個世紀以來,中國的癥結在於不願挑戰這些正統觀念,拒絕承認和評價各種對立的取向,並且難以容忍不同的聲音。正是基於這一看法,我有意地以採取異端者立場,提請人們注意那些被排除在常規之外的藝術家,對那些宏大的“核心真理”提出異議(它們常被證實是掩蓋了另外一些同等重要的價值),並試圖揭示那些被刻意遮掩的繪畫領域。即便由於語言能力以及作為文化局外人的理解局限,但我仍確信這些工作值得一為。

就列文森的成就而言:我的很多中外同行比我更精熟歷史方法論,亦遠比我更能透徹地理解史學構建中的方法問題;他們自然也會對我對列文森評論有所議論。我不能像魏斐德或其他人那樣,聲稱自己是列文森的入室弟子。但不容置疑,我從他那受益良多,他的研究模式對我的思想與寫作都有著深刻的影響。這篇短文旨在再次表達對他的敬意。

(一)歷史性藝術定義的提出

列文森(JerroldLevinson)受到丹圖和迪基的“藝術界”的啟發,於1979年發表了論文“歷史性地定義藝術”,在這篇極具分析色彩的論文中,他提出了歷史性的藝術定義,來替代迪基的藝術制度的藝術定義,認為能更好地闡明藝術的本質。他認為他的理論與藝術制度理論都認為藝術的本質不是在於藝術品自身的顯明性質,而是在於關係屬性,但是兩種理論的不同之處在於:1藝術品是聯繫於個人(單個的藝術家)的意向,而不是聯繫於處於藝術制度中的授予藝術地位的行為,2意向涉及藝術的歷史,而不是藝術制度。列文森指出他的理論不僅受到丹圖和迪基藝術界理論的闡發,更大程度上是受到沃爾海姆(RichardWollhiem)的啟發。沃爾海姆在其《藝術及其對象》一書的第40節,提出了:“藝術品就是我們有意將其當作一件藝術品的對象”,在60-63節中又闡述了藝術的歷史性。這兩條觀點都被列文森應用來建構他的歷史性藝術定義。

列文森批評了藝術制度理論,首先,他認為可以有聯繫於藝術家的心靈的孤立的、私人的藝術,而不依靠於藝術家所代表的藝術制度,或者某種文化行為;其次,他認為藝術定義的關鍵是闡明藝術被有意當作(intendedfor)什麼,哪種當作(regard)被加之於對象,而不是藝術制度的問題。列文森提出他的藝術定義:“一個藝術品是以先於它存在的藝術品被正確地當作的方式,被有意當作藝術作品(regard-as-a-work-of-art)的東西。”現在的藝術之所以是藝術,是因為它們通過藝術家的意向聯繫於過去的藝術,並且可以一直回溯到最先的、原初的藝術。

(二)歷史性藝術定義(Ⅰ)的三種形式

基於此,列文森提出了歷史性的藝術定義(Ⅰ)

X是藝術品

=df(定義上等於)X是某個對象;對其擁有合理所有權的一個人或者一些人,固定地有意把該對象當作藝術品----以先於它存在的藝術品被正確地(或標準地)當作的方式。

列文森對這個定義作了一些解釋,第一,“有意把什麼用作”(intendsfor)理解為“為了……的目的而製作、使用、建構”;第二,意圖是相當穩定的,而不是短暫、隨便的;第三,是“正確”的方式來當作,而不是隨便、錯誤的方式,例如在某個時期繪畫作品被當作隔離物來使用,這種當作是錯誤的,那麼在此以後我們就不能因為某些東西被用作隔離物而把它歸屬為藝術;第四,所有權問題,該對象必須屬於某個人,否則其他人也有權進行使用,從而產生衝突。另外,例如有某個古代的物件,根據記載它是個儀式上使用的物件,那麼我們當代的人就沒有權利將其當作藝術品。有意地把某物當作藝術品,這可以有三種情況,一是特定藝術的意向,例如以對待過去的特定藝術的方式,來對待當前的某些對象,使之成為藝術品,例如用對待過去的雕塑作品的方式來對待當前的纏繞藝術;二是非特定藝術的意向,以對待過去藝術品的方式來對待當前的對象,但是心中並沒有明確是哪種過去的藝術品;三是非藝術的意向,用某種方式來對待當前的對象,而實際上這種方式正是過去對待藝術品的方式,但是當事人並沒有意識到。列文森認為,仍然是當事人的意圖造就了這一藝術品。

為了把他的藝術定義(Ⅰ)更加精確化,列文森引入了時間性的因素,提出了藝術定義(Ⅰt)

X在t時刻是藝術品

=df(定義上等於)X是某個對象;並且在t時刻以下情況是真實的:對其擁有合理所有權的一個人或者一些人,固定地有意把該對象當作藝術品----以先於t時刻存在的藝術品被正確地(或標準地)當作的方式。

現在應用這個引入時間性因素的定義,假設某個對象的物理形成時間是tp,意向形成時間是ti,藝術形成時間是ta,對於一般的藝術來說,tp=ti=ta;對於“發現藝術”來說,tp早於ti,並且ti=ta,意思是說對象早已存在,是我們的意圖將其當作藝術品(當然,是以過去的藝術品被正確地對待的方式);對於原始藝術來說,tp=ti,並且ta晚於ti,意思是說在當時原始人以某種方式對待該對象,但是這種方式並不是在此之前正確地對待藝術的方式,過了幾百年後,原始人對待該對象的方式變為了正確對待藝術的方式,因此在幾百年後原始人的該對象成為藝術。

為了避免人們指責他的定義是循環定義,列文森提出了進一步的精確藝術定義(Ⅰ’t)

X在t時刻是藝術品

=df(定義上等於)X是某個對象;並且在t時刻以下情況是真實的:對其擁有合理所有權的一個人或者一些人,固定地有意把該對象當作藝術品----以先於t時刻存在的處於“藝術品”外延中的對象被正確地(或標準地)當作的方式。

藝術定義(Ⅰ’t)用“處於‘藝術品’外延中的對象”來替代了藝術定義(Ⅰt)中的“藝術品”,因此,定義項中出現的是實際存在的藝術品,即詞“藝術品”的外延。這實際上和迪基的觀點是內在一致的,迪基認為他的藝術定義之所以不是同義循環,是因為藝術制度理論是對實際存在的特定製度和文化形式的描述;同樣,列文森也認為早先的藝術品,是指實際存在的特定對象,而這些對象的名字我們稱作“藝術品”而已,這樣就不再是在語言層面上而是在事實層面上界定藝術品,從而避免了循環問題。

因為列文森的歷史性藝術定義指出藝術本質是回溯式的,那麼他接下來必須要面對一個對其藝術定義的挑戰,即如何對待藝術的發展或進化問題,新的藝術形式需要我們以不同於過去的方式來對待,列文森認為他的藝術定義能夠處理這個挑戰。他的第一個策略是認為,即使新的藝術對象也要以某種過去的藝術品被對待的方式來對待,否則就不能說該對象仍然是藝術品而不是別的東西;第二個策略是新的藝術對象以某種與過去的藝術品被對待的方式相反或者相衝突的方式來被對待,由於這種相反或者相衝突,從而間接地與過去的藝術對象有聯繫。

(三)遞歸的歷史性藝術定義(Ⅱ)

列文森認為,當前的藝術依靠於早先的藝術品,並一直回溯到最先的、原初的藝術品,從而提出了遞歸的歷史性藝術定義(Ⅱ)

初始步:原初的藝術對象在t0時刻(並且後來)為藝術品;遞歸步:如果X是先於t時刻的藝術品,那麼如果在t時刻以下情況是真實的:對Y擁有合理所有權的一個人或者一些人,固定地有意以X被正確地(或標準地)對待的方式來對待Y,則Y在t時刻是藝術品。

現在的問題是:什麼是最先的、原初的藝術品?列文森認為我們可以通過考古學來揭示和研究,藝術的進程是一個事實問題,遞歸的藝術定義(Ⅱ)的目的是闡明藝術發展和進化的實際的歷史進程,而不是在語言上闡明“最先的、原初的藝術”的含義。而基本定義(Ⅰt)是為了讓我們更好把握一般的藝術概念,即把握藝術概念的含義。

總的來說,列文森認為藝術的本質在於其歷史性而不是藝術制度所反映的文化性,藝術總是依靠於先前的藝術,他和迪基似乎各自發展了丹圖的藝術界的兩個重要涵義。人的意圖以先前的藝術品被正確對待的方式,把特定對象當作藝術品,在此基礎上,列文森提出了精確的歷史性藝術定義的三種形式和遞歸的歷史性藝術定義。列文森的藝術定義由於同時考慮了歷史性和意向性兩個因素,因此變得複雜,有些闡釋也比較生硬;而迪基後期排除了“授予”、“欣賞”等意向性因素,完全採用實證的、描述的方法,因而其定義比較明白。