冒效魯

民國著名大儒冒鶴亭第三子

冒效魯(1909-1988),字景璠,又名孝魯,別號叔子,江蘇如皋人。元太祖成吉思汗的後裔,明末清初“四公子”之一冒辟疆的後人,民國著名大儒冒鶴亭第三子。

冒效魯先生家學淵源深厚,少時習經史,喜詩文,有才子之名。其早歲詩作即深得康有為、陳寶琛等名家的稱賞。后時與葉恭綽、胡漢民、章士釗等名士唱和。鶴亭先生對三子冒效魯能傳其學亦深感快慰,有“我有五男兒,璠也得吾筆”之句。

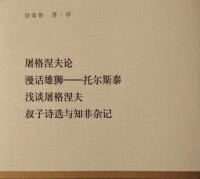

冒效魯作品

曾經參加過高爾基主持的全球作家大會。漢學權威阿列克謝耶夫院士稱他是“平生所見的華人中不可多得的通品。”精通英、法、俄等多門外語,尤以俄語水平最高。曾校譯過《頓巴斯》、《成吉思汗》、《屠格涅夫評傳》等著作。

據冒效魯的女兒回憶:1934年徐悲鴻偕其前妻蔣碧薇來蘇聯舉辦畫展,父親冒效魯是義不容辭的翻譯。徐在使館當場畫了一幅竹馬,畫后要求父親題詩,戈公振先生連詩和畫一起寄到國內報上發表。徐畫馬馳名中外,有一次布瓊尼元帥(1883-1973)對父親說,他想要畫,徐可肯給?結果徐滿口答應,布瓊尼連聲致謝。徐回國后另畫一張叫父親轉給布瓊尼元帥,還謙遜地說:“上次那幅草草落筆,不成樣子,故再畫一幅以補缺憾……”徐臨走前把畫展中最得意的一幅馬送給了父親,並題“孝魯賢兄詩人鑒存弟悲鴻時同客莫斯科”。

1935年,中國京劇大師梅蘭芳應蘇聯之請,赴蘇演出。梅劇團在莫斯科劇目及生活安排,均由梅委託戈公振和冒效魯操辦,並與蘇聯國家音樂舞台演奏協會商定劇目。冒效魯是梅蘭芳的全程陪同和翻譯,兩人形影不離,一起去列寧墓瞻仰,獻花圈。梅吊一段《探母》的快板,還拉著冒效魯給他配四郎,當時使館傳為佳話。

梅演《白蛇傳》,在斷橋水漫金山時有“腹痛”的動作,暗示娘娘臨產,頻頻摸腹,冒效魯進言說這使人聯想起分娩的鏡頭,總是不美。梅後來在舞台上就把腹痛的動作淡化了。

作為民國才俊,翩翩冒氏佳公子,冒效魯一時頗有眼高於頂,睥睨天下之氣概。中國近現代篆刻家陳巨來(1905-1984)先生《安持人物瑣憶——記十大狂人事》將冒孝魯先生排在中國“十大狂人”之首。冒效魯與中國近現代另一個狂傲的大學問家錢鍾書先生最相投契。

1938年,冒效魯奉調取道歐洲回國,在法國馬賽舟中,與錢鍾書、楊絳伉儷相識,遂成莫逆,從此詩詞唱和往來不斷。錢鍾書《圍城》之董斜川即以冒孝魯為原型。錢鍾書《槐聚詩存》中,與冒效魯唱酬之作居首;冒效魯《叔子詩稿》中,與錢鍾書贈答之篇幅最多。冒效魯對錢鍾書說“君詩工過我,戛戛填難字”,可見冒對錢之尊重。《談藝錄》撰成後,錢鍾書有函致冒效魯,略云:“此書之成,實由兄之指使,倘有文字之禍,恐兄亦難逃造意犯之罪耳。呵呵!”可見錢對冒之尊重。有意思的是,錢、冒互相尊重,愛屋及烏,致互相稱讚夫人。錢鍾書妻楊絳是作家,冒效魯妻賀翹華是畫家。才子才女,佳偶天成。錢鍾書有《題叔子夫人賀翹華女士畫冊》詩,稱讚賀翹華為“絕世人”、“丹青妙手”。又,《叔子五十覽揆寄詩遙祝即送入皖》云:“然脂才婦長相守,粉竹金松共歲寒。”冒效魯1947年《茗座贈默存》云:“儇慧憐嬌女,居然有父風。”1955年《得默存九日寄懷絕句逾旬始報》云:“幾回北望倚危欄,袖裏新詩錦百端。想得添香人似玉,薰爐一夕辟邪寒。”自註:“謂夫人楊絳女士。”稱讚楊絳。

更有意思的是,錢、冒是為密友,竟然又是論敵。冒效魯《送默存講學湘中》云:“我生寡朋儔,交子乃恨晚。……回思談藝歡,抗顏肆高辯。睥睨一世賢,意態何瑟僴。每嘆旗鼓雄,屢挫偏師偃。光景倏難追,餘味猶譴踡。”這首詩反映出,錢、冒論詩,見解不同,互不相讓。難能可貴的是,二人不以爭辯為嫌,反以為樂,感到餘味無窮。楊絳先生有一次甚至告訴冒效魯的女兒冒懷濱說:你錢伯伯和你爸爸的感情是太好了。幸虧你爸爸是男的,不是女的,一天看不到,就會繞屋三周!

也許是出於如皋冒氏與汪精衛祖父、父親老幾輩的交往,1942年起,敵占區的冒效魯出任了南京汪偽政府的參事。社會上有議論說,如皋的冒家是兩面押寶。錢鍾書知道以後賦詩《答叔子》苦勸冒效魯不要陷入過深:“龍性官中思未馴,書生端合耐家貧。斂非瀾倒回狂手,立作波搖待定身。

九牧聲名還自累,群居語笑向誰真。白頭青鬢交私在,婉轉通詞意不伸。”冒效魯感念錢鍾書“婉轉通詞”言辭懇切,一片真情,遂和詩《次答默存見寄》,表示絕不辜負錢鍾書的良言善意:“白鷗浩蕩孰能馴,漫說粗官可救貧。且待長歌聊遣日,但明吾意豈無人?死生師友言寧負,骯髒情懷汝最真。老柳白門漸衰颯,相思林際夢春申。

冒效魯算是遵守了對摯友的承諾。後來,他再任汪記偽政府的行政督察專員,仍然是閑職,未見惡行,私下裡幫助過國民黨和共產黨。抗戰勝利,1945年冒效魯之父親冒鶴亭即被南京國民政府聘為國史館撰修。新中國成立前夕,冒效魯的大哥冒舒湮潛赴河北省石家莊,後任中國人民銀行總行編輯主任、專門委員、研究員。上海市解放,陳毅知道民國大儒冒鶴亭老棲隱滬濱,特別登門拜望。冒鶴亭見大名如雷貫耳的當年的新四軍軍長,新任的上海市市長竟然如此禮賢下士,一時頗感意外;冒效魯一旁奉茶,態度恭謙,也全無當年狂狷神態。陳毅笑著從冒效魯手中接過茶杯,和顏溫慰說,知道你曾經在汪偽政府做過事,但我們做過了解,你未有惡行,做過好事。眼下新中國百廢待興,你可以盡顯才智。

之後,陳毅即安排冒鶴亭為上海市文物保管委會委員,解決冒鶴亭父子的生活來源問題;冒效魯不久也被聘為上海復旦大學教授。1957年,冒鶴亭赴京居住在大兒子冒舒湮處期間,父子均受到毛澤東、周恩來的禮遇;毛澤東高度讚揚明末冒辟疆的民族氣節。如皋縣人民政府修葺了,如皋古城東北角冒氏別業水繪園冒辟疆董小宛故居,將其作為人民公園的一部分供遊人遊覽(2001年元月25日如皋水繪園被國家公布為全國重點文物保護單位)。如皋冒家,恭逢盛世,錦繡繁華。

冒效魯赴安徽大學前,全家人最後一次合影(前排左起:冒效魯妻子賀翹華、冒效魯的老父親冒鶴亭、冒懷康、冒效魯;後排左起:冒懷科、冒懷功、冒懷濱、冒懷谷、冒懷管)。

解放后,冒效魯除了在復旦大學外語系工作,併兼任商務印書館特約編緝及商業專科學校俄文教授。1958年,為了支援安徽創辦安徽大學,冒效魯奉調安徽大學任教。為了新中國的教育事業,他義不容辭,毅然舉家遷居合肥。86歲高齡的冒鶴亭因不舍兒子離滬,忍不住放聲痛哭,臨行前一家到上海最好的萬象照相館合影留念,這是冒鶴亭一生最後的一張照片。冒效魯是首批參加安徽大學建校的僅有的幾位教授之一。安大對復旦大學去的冒效魯等人也很照顧,分配了寬敞的住房和最好的傢具。令冒效魯高興的是他擁有了一間近20平米的書房。他一生嗜書如命,以“生有涯而學無涯”自勉。此外在新建的校園裡,蟋蟀很多,冒效魯童心不泯,有時晚餐后拿著電筒帶著小兒子去捉蟋蟀,回家后斗蟲一番,人生一樂也。

在安徽大學任教期間,冒效魯兼任了中華詩詞學會顧問,安徽省文學學會顧問,安徽省考古學會理事及太白樓詩詞學會會長等職。當年的一代狂人煥發了新青春。有人說,知識分子最容易翹尾巴,年青時就以狂聞名的冒效魯似乎未能免俗。

有一個故事說的是1960年9月,雖說當時大家飢腸轆轆,但安徽大學新生入學迎新會的氣氛倒還算熱烈。在教學主樓的階梯教室里,除英、俄語專業的六十名新生外,還有應邀到會的老師和老生代表。系主任致簡短的歡迎辭后,便是文娛表演。老生代表演唱些英、俄語歌曲后,來自黃梅戲之鄉的一位新生獻上一段原汁原味的黃梅戲,給現場帶來個小高潮。這時主持會議的副主任走到冒效魯教授面前懇切地說“冒老,來段京劇清唱怎麼樣?”坊間都說這位冒效魯在三十年代梅蘭芳訪蘇演出時任過翻譯,唱起京劇來字正腔圓,可眼下無論怎麼勸說,他都臉紅脖子粗地予以拒絕,眉宇間還透出一股狂狷之氣。

這究竟是為什麼呢?不久答案便露出端倪一個月勞動教育之後,一次有學生到主樓頂樓的閣樓上早讀,不經意間看到有的大字報尚未完全撕去,其中有一張就是批判冒效魯的。經過思想改造,特別是反右,老師們的靈魂已經被觸及得夠徹底的了,教授們一個個噤若寒蟬,但是,冒教授卻是個例外,平日里他特立獨行,在反右傾的當口,還直抒胸臆,把高校掀起的大學生自編教材以摒棄傳統教材之舉,說成是“拆了七層教學大樓蓋茅草房”。

這一頂風論調在當時無疑要招來一頓批判。原來,迎新會上他是余怒未消。據冒效魯女兒冒懷濱回憶:世人都說我父親狂,說他傲;但在安徽大學,在兒女的印象中,爸爸的人緣特好,他會說東西南北各個地方的方言,炊事員、送報的、拉煤球的,他經常跟他們開玩笑,遞上一支煙,南腔北調地聊一會兒。平常同事鄰居相處,逢人就說說笑笑,一口京片子,聲音響亮,毫無架子,高興時候還來一段京戲。

1962年在廣州會議上,周總理作《論知識分子問題》的長篇報告,肯定了知識分子中絕大多數“已經是工人階級的一部分”。陳毅副總理指出“工人、農民、知識分子,是我們國家勞動人民中間的三個組成部分,他們是主人翁。”聽了廣州會議的傳達,對陳毅副總理給知識分子脫帽加冕之說,冒效魯教授是喜形於色。當時的系主任就預言道“老冒又翹尾巴了,將來還是要吃虧的。”

果然,1966年“文革”剛一開始,他與曾在復旦就赫赫有名的大右派王恆守教授就被校領導人作為靶子最早拋了出來,但他畢竟是煉就的一名“老運動員”了,也沒有因此嚇破了膽。他的女兒曾經對鄭詩亮先生口述過父親文革時期遭受的滅頂之災:1966年6月6日晚,安徽大學三千多人集合在安徽大學水泥球場,亂鬨哄聲嘶力竭批鬥冒效魯和另外三個“牛鬼蛇神”,——冒效魯一直被人按跪著,批鬥完了,人站也站不起來了,最後是同病相憐的極右分子知名學者巫寧坤先生把他扶起來,攙扶著,把他送回了家。文革過去,撥亂反正,隨著大氣候,冒效魯又鮮活了過來。

校內校外開講演,復旦、北外、華師大、蘇大等,由女兒冒懷濱或冒懷科陪著,不備講稿,出口成章,典籍俚語,信手拈來,一字一句,沒有重複,很有感染力。他的安徽大學學生粉絲稱他為“百科大全活字典”。有朋友更戲稱他為近現代中國文化的“活化石”。他的女兒冒懷濱、懷科回憶自己的父親時說:父親後半生有難以表白的隱情,就是關於他在汪偽政府任職的事,一直是政治包袱,留下了心理陰影。所以,儘管他才華橫溢,卻不再著書立說,只是熱心幫助別人寫書著文,解疑解惑。

1985年暮春,他的學生林之鶴在安徽大學校園裡遇見他,他眉飛色舞地告訴自己的學生“錢鍾書來信了!”想當年,冒、錢兩位青年才子(當時冒二十九歲,錢二十五歲)結為好友,終生保持聯繫長達五十年之久。與林之鶴交談時,冒效魯提到“聽說你(林)就要去美國講學,別說博大精深的中國文化了,就是你們安徽的傳統文化講的也就了不得了!莊子、姜子牙、管仲、張良、三曹父子(曹操、曹丕、曹植)、魯肅、周瑜、華佗、嵇康、包拯、朱熹、華昇、梅堯臣、朱元璋、戴震、方苞、李鴻章、劉銘傳、程長庚、吳敬梓、詹天佑、陳獨秀、胡適、陶行知、黃賓虹、吳作人、鄧稼先、楊振寧,還有文房四寶——”,他以百科全書般的淵博知識,如數家珍地一一道來,幾乎囊括從古到今的所有安徽名人。

說完之後,冒效魯又突然冒出了一句“要是讓我去講,那就更有講頭了!”林之鶴心想,那倒也是千真萬確的。當時,林之鶴幽默地說了一句:冒老,你誤了班車了,老美不是看你年事已高了嗎,怕你回來后沒有多少‘放毒’的機會了呢!”聽了林這個晚輩和後生的玩笑話,鶴髮童顏的冒效魯卻毫不介意,竟哈哈哈大笑起來。

1988年,80歲的冒效魯教授與世長辭。至今,冒效魯離開人世已二十七個年頭了。他的學人風骨,一個舊知識份子對祖國的赤子之心,秉賦著孜孜好學,一生未向厄運低頭。說他是狂人,其實他只是性情中人。他把俄國萊蒙托夫的詩句“在風暴中求安寧”作為座右銘,是一個終身呵護文化若生命的學者,永遠是一個有血有肉的人。他的靈魂永遠鑄刻在二十世紀中國文化史上。