攝論學派

中國佛教學派之一

中國佛教學派。其學者稱攝論師。攝論學派自真諦譯出本論並加以弘傳,逐步流傳開來,終結於玄奘重譯《攝大乘論 》,並以瑜伽行派後期見地另作闡釋以後。《攝大乘論》在北魏時便有佛陀扇多初譯,但真正流行則在真諦於廣州譯出本論及世親的論釋之後。一般唯識講八識,真諦在第八阿賴耶識之外講阿摩羅識(無垢識),講三自性的瑜伽行派總綱時,強調依他起的染污性,最終也應斷滅。

攝論學派

中國佛教學派,亦稱攝論宗。以傳習、弘揚《攝大乘論》(簡稱《攝論》)而得名。其學者稱攝論師。 《攝大乘論》是印度大乘佛教中瑜伽行派的重要著作。無著造論,世親作釋。此論在北魏已由佛陀扇多譯出2卷;但釋論未譯,文義未顯,流行不廣。梁中大同元年(546),西印度真諦來華,應廣州刺史歐陽氣訟之請,在慧愷、法泰的協助下譯出《攝大乘論》3卷,世親釋論12卷。真諦“雖廣出眾經”而“偏宗攝論”,陳光大二年(568)八月,他與法准、道尼、智敫等12人發誓弘傳《攝大乘論》與《俱舍論》,使之流行中國。其弟子中傳攝論之學的,有慧愷、智敫、道尼、法泰、曹毗、僧宗、慧曠。道尼依真諦宗旨,歸鄉(江西九江)開講攝論,知名海內。隋開皇十年(590)奉詔入長安,於是攝論之學大行於京師。道尼有弟子多人,其中知名者有道岳、慧休、智光等。道岳后改學《俱舍論》。當時盛行於北方的攝論之學,除道尼和法泰之弟子靖嵩兩系外,尚有曇遷一系。曇遷著有《攝論疏》,其弟子有道哲、玄琬等,在北土發展了攝論學說,影響頗大。但自靖嵩、曇遷之後,攝論之學逐漸衰微。蓋攝論原以世親之學為主,其學廣涉法相唯識,在印度已蔚成大宗。玄奘從印度遊學歸國,大弘其學。晚年更把世親所作《唯識三十頌》及火辨等十師前後所釋,以護法為主。雜糅而成為《成唯識論》,同時又以六經為典據。這麼一來,《攝大乘論》只算諸論之一,而不能獨尊。且玄奘重譯《攝大乘論》,綜核名實,力求信達,遠較舊譯為勝。在法相唯識學中,攝論師舊義失其重要意義,因而攝論學派終於絕傳。

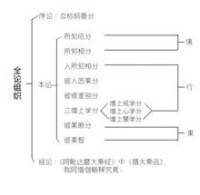

攝論學派,原無嚴格的傳承,各家學說並不完全一致。舉其大綱則都以《攝大乘論》的十種勝相為依據,主要說第八阿梨耶識是妄識,為一切法之所依;但此妄識中又有一分純凈之識。這略同於真妄和合之說,而與當時地論師北道派主張相近。於八識之外,又將阿梨耶識中純凈之識立為第九阿摩羅識(無垢識),亦即真如佛性。修行的人由於阿梨耶識中純粹之識(凈分)繼續發展,對治妄識(染分),這樣就可以證入阿摩羅識而成為佛,因此說一切眾生皆有佛性,沒有永不能成佛的眾生。這是各家共同的說法。另從境行果三方面的教理來分析。關於境,他們說真如有其二義,一所緣境為真如,亦即實際;二能緣心亦為真如,相當於第九阿摩羅識,亦名本覺。二者合一,稱為能所統一,理智不二。又就五法(相、名、分別、正智、如如)與三自性(分別性、依他性、真實性)的關係而論,正智通於依他性與真實性,五法中亦包含分別性。三性中不但分別性是空,而依他性亦空,三無性(相無性、生無性、勝義無性)不但遮遣分別性,而亦遮遣依他性,因此有歷觀三性的三重次第觀之說。另外,第八識為能變,相當於相分,其餘七識為能緣,相當於見分。此即《攝大乘論》身識、身者識等十一種識平列之說。關於行,他們說三乘種性,皆由因緣所生。此即新熏種子之說。關於果,謂定性小乘入無餘涅槃,亦可還生回入大乘。這些主張,在道基、靈潤諸人之說里,已有了變化,及至玄奘學說行世,更一一加以否定。

玄奘遊學

攝論學派的創立與傳播,為唐代唯識宗創造了很好的思想基礎。而且,玄奘早年的修學則是以攝論學派為中心。玄奘在洛陽時,聽嚴法師《攝論》。因為世亂高僧多避居成都,於是便欲到成都學習。在途中,遇空、景二法師,向他們學習《毗曇》、《攝論》。“空法師”不知何許人,“景”則是慧景。玄奘入成都后,跟從道基(577-637)、寶暹學習《攝論》、《毗曇》。道基十四歲依靖嵩學習《攝論》,慧景、寶暹則見於《續高僧傳·道基傳》的“附傳”,或是道基的同門或弟子輩。

玄奘離開成都后,在荊州自講《攝論》、《毗曇》各三遍。後來北上遊學,學《雜心》、《攝論》於相州慧休(548-645),學成實於趙州道深。慧休曾向靈裕學《華嚴》、《涅槃》,學明彥之《成實》,學志念之《婆沙論》,從曇遷、道尼學《攝論》,並撰章疏。玄奘大約在25歲,又再回到長安,向道岳(568-633)學習《俱舍論》。道岳從志念、智通學習《成實》、《雜心》,後來從道尼受法,於廣州顯明寺獲得真諦《俱舍論疏》、《十八部論》,於是專門弘揚《俱舍論》。玄奘又在長安聽法常(567-645)、僧辯(568-624)之《攝論》,玄奘亦曾向玄會(582-640)學習《涅槃》,僧辯、玄會是道岳的弟子,法常是曇遷的弟子,均是屬於攝論師。

玄奘在國內受學的十三師中,有八位是屬於攝論學派,他初從嚴法師學習《攝論》,後來發願西遊求法,亦在取《十七地論》,可見其偏重瑜伽行派的學問,這均是來自攝論師的影響。在成都求學時,玄奘接觸到具有地論學派背景的《攝論》思想;後來,便逐漸脫離了地論南道系的攝論學派,而求訪具有毗曇學派背景的攝論學派,而直接向學於真諦門下所傳的《攝論》。

玄奘對當時以如來藏來理解《攝論》,非常不滿。他早年從道基學《攝論》,後來又從精通《毗曇》的慧休學習,二者是不同背景下的攝論師,對《攝論》的理解自然存在分歧。於是,玄奘對唐初佛教思想界的紛爭深有疑問,便有意前往印度求法。

玄奘回國后,攝論師便參與玄奘的譯場,而且繼續傳播舊譯的學說。如道因(587-657)校定梵本,擔任“證義”;靈潤亦曾“證義”,並且與神泰展開新舊唯識的論爭。而且,玄奘譯出《攝論》后,可能尚未區分真諦譯與玄奘譯的區別。但是,逐漸出現比較二者的不同,如《續高僧傳·法護傳》說:“自此校角《攝論》,去取兩端。或者多以新本確削,未足依任。而護獨得於心,及唐論新出,奄然符會。”可見,法護(576-634)認為舊譯與新譯《攝論》是相應的。在玄奘門下,圓測(612-696)十五歲(627)入唐,師事曇遷門人法常、靖嵩門下僧辯等人,後來又師事玄奘,是經歷新譯、舊譯《攝論》的重要人物。

攝論學派對玄奘創立唯識宗,提供了思想上的根源與基礎。但是,隨著玄奘師徒對攝論學派的批判,學者的興趣逐漸轉向《成唯識論》,攝論學派的衰敗則是很自然的事情。但是,玄奘之後的《攝論》思想,則成為一種潛流,繼續在中國佛教存在與流傳。

真諦所傳唯識古學與玄奘所傳唯識今學的不同,唐代靈潤便舉出十四點異義,民國年間,梅光羲增加了八義,這些異義的形成,主要是舊譯與新譯兩家淵源的不同。而且,從詮釋學來看,真諦的翻譯雖然不忠實於原文,但本身就是一種創造性的詮釋。從唯識古學內部來說,真諦與安慧在“虛妄唯識”層面,確實有許多共同之處;但是,真諦有意對瑜伽行派與如來藏系進行會通,從而二者表現出不同的走向。

我們對真諦的思想定位為“從始入終之密意”,在虛妄與經驗層面,則是純正的瑜伽行派的“阿黎耶識緣起”,則是屬於“始教”;在轉依的果位上,其主張“相性融即”、“智如不二”與護法-玄奘系所主張“相性永別”、“智如為二”明顯不同,則是具有“終教”的特點。真諦的思想是妄心派向真心派的過渡,是一種“中間路線”,但是其基本立場仍然是瑜伽行派。

我們正是沿著這種基本思想,以阿黎耶識緣起、影像門唯識、三性三無性等三大理論為中心,對唯識古學與今學,進行詳細的比較。

攝論學派

同時,真諦保留了初期唯識原有的古義,依阿陀那識原有的執取性來說明染污意的功能,並提出阿陀那識即是染污意。後期的論書將“阿陀那識”的涵義進行區分,將“阿陀那識”的一分執取性、染污性,立為“末那識”,而阿陀那識則是執持根身的作用,並作嚴密而詳盡的解說與定位。玄奘雖然違背了早期《解深密經》對“阿陀那識”的定義,但是護法、玄奘一系使整個唯識系統在義理、組織結構上更趨嚴謹與圓熟。

真諦從種識不分的立場,主張種子是假而無體,阿黎耶識是實而有體;而種子的相續即是阿黎耶識的相續,而不承認種子生種子。護法一系從諸識差別的立場,主張種子與阿黎耶識都是實有的;建構了種子生種子的異時因果與種生現、現熏種的同時因果。

可以看出,在虛妄唯識的層面,真諦繼承了無著、世親的唯識古義,從而與護法-玄奘一系出現了不同的展開。從存在論與語言哲學的層面,瑜伽行派建構阿黎耶識的主體觀念,這是一種建設性的現象學,為描述性的現象與存在,找到一個根據與起因,從而建立了具有認識論意義的存在論。

在對“虛妄分別”的解釋中,彌勒、安慧、真諦從“無相唯識”的立場,分別為因,虛妄為果,只有一層心理建構,強調“識境同一”;窺基是從“有相唯識”的立場,強調虛妄與分別不同體,分別為能緣的依他起,虛妄為二取的分別性,因此必須有兩層心理建構;同時,他還將“虛妄分別”解釋成“虛妄的依他起”,強調染凈二分的依他起。所以,唯識古學與今學對“虛妄分別”有兩種不同的解釋,玄奘所傳的唯識今學,虛妄分別但指依他性;真諦所傳的唯識古學,卻通依他性與分別性,這是“塵識理門”的思想。

在唯識古學,以“現熏種”、“種生現”來詮釋阿黎耶識緣起,以“虛妄分別顯現”詮釋影像門唯識理論。但是,世親以“識轉變”取代了“顯現”,而且統攝了“現熏種”、“種生現”,從而依“識轉變”建立了整個唯識體系。從存在論進入認識論,再回歸到存在論,世親的“識轉變”的意義則經歷了“三類的識轉變”:“一切種子識的轉變”→“識即轉變”→“識轉變即分別”的過程。而安慧、真諦的唯識思想一向比較接近,但是安慧主張“異時因果”,護法、真諦主張“同時因果”,從而有不同的展開。

現代學者對“識轉變”的因果關係理解不同,上田義文以“異時因果”說明轉變,橫山一、長尾雅人、平川彰主張“同時因果”。我們通過部派佛教時間觀的探討,發現“同時因果”與“異時因果”的爭論原因,在於現在這一剎那是否有延續性。經量部及難陀、勝軍等唯識強調現在剎那有“生住滅”三相,是一種“延續性”的現在;護法一系主張時間只是一剎那的存在。我們是依現象學的時間觀來剖析因果之間的“同時”與“異時”,無論是依“剎那際”或“剎那相續”,“因果異時”的成立都沒有任何困難。但是,依“剎那相續”成立“因果同時”十分勉強,新種與舊種之間的性質必須有變化,在一剎那的不同位相成立新種與舊種,這是難以成立的。所以,護法一系成立“因果同時”必須依“剎那際”的無間性,因為“剎那”沒有任何前後的延續性,所以護法說種生現、現熏種“如秤兩頭,低昂時等”或“如炷生焰,焰生焦炷”的同時因果。

在認識論上,“無相唯識”強調心識生起時,心識無義但顯現為義,這種“義”的顯現是“無”增益為“有”,即心識→無義→顯現→義(外境);在漢譯中,經常指“似義顯現”,即心識生起→似義性→顯現→義(外境)。在“有相唯識”系統中,強調心識與心識所顯現的影像是“有所得”,即心識→顯現→似義→義(外境),凡夫執“似義”為“義”,於是現起分別性。二者的區別在於,“無相唯識”以為顯現即是執取,而“有相唯識”認為顯現不包含執取,而是凡夫將“似義”的見、相分執取為“義”。

真諦試圖在“似義顯現”的無相唯識中,能夠更好地說明見分、相分與能取、所取的關係,於是引入“變異”。但是,在“無相唯識”的唯識古學中,“變異”雖然強調心識變異出見分、相分,但這是“似義顯現”,並沒有護法一系“三分說”。

《攝大乘論》發徽

“塵識理門”的主要特徵是從認識論的角度,探討認識與存在的不同層面的關係,這方面典籍有《大乘莊嚴經論》、《中邊分別論》、《辨法法性論》。分別性、依他性無性即是“真實性”,真實性兼攝正智,提倡“智如合一”的性相融即思想。分別性是絕對無的主客對立的分別,依他性是“一切無而似有”,二者同為虛妄分別所攝,即是“識境合一”。因此,整個三性攝入虛妄分別。真諦為了顯示虛妄分別的迷亂性,故提出“亂識”或“亂識虛妄性”,並且強調“境不實故”、“體不真實”的理由。玄奘強調“依他性不得為無”,因為不以亂識稱虛妄分別。

“塵識理門”的依他性包含兩種:一、緣生依他;二、分別依他,即作為分別性所依。以《攝論》為中心的“染凈通門”,是將語言、認識、存在的闡明,回攝入主體的心識。《攝論》對“依他性”的探討,可以發現四種依他性:緣生依他、唯識依他、分別依他、染凈二分依他。《攝論》的依他性思想有三大特色,這是以往“情事理門”、“塵識理門”所沒有的。第一,阿黎耶識緣起與依他性的結合,后二門的依他性都是“緣生依他”,但沒有提到一切種子識作為因緣,《攝論》明確提出依他性是依緣於阿黎耶識的種子而生起,“阿黎耶識為種子”、“依他熏習種子起”等都說明依他性即是阿黎耶識緣起。依他性是諸法的存在狀態,即《攝論》中提到的十一種識;而阿黎耶識(即種子)是諸存在的潛勢狀態。第二,強調“染凈二分依他”,其本意應該是“立體式”的理解,同時分別性與真實性的轉換是非連續的;而《起信論》強調平面式的“一心二門”,阿黎耶識與法身之間的轉換是連續的,這是二者的不同。但是,真諦在解釋“金土藏”喻時,以本識解“界藏”,別立“解性黎耶”,無疑為“真妄和合”與“一心二門”提供有力佐證。第三,出現“依他性是所分別”,這是“塵識理門”的三性思想所沒有的,這是後期護法一系對依他性的主要看法,但是真諦以分別性來解釋所分別,繼承了“塵識理門”的思想。

真諦與安慧都以八識為能分別,而護法則強調第六識、第七識為能分別;而且,護法主張見分、相分同屬依他性,真諦、安慧則無此義。真諦以分別性、依他性無所有而所呈現的同一無性,即是真實性,因此三性是一;護法系主張於依他性上遠離分別性,即是真實性,因此三性彼此有分際,不可混同。

所以,真諦的三性思想有二大特點:一、從三性來說,分別性以依他性為體,“識境合一”,分別性、依他性無所有即是真實性,體現了“性相融即”的思想;二、從真實性來說,強調“智如合一”,這是繼承“塵識理門”的思想,也是“無相唯識”一系的思想上,則將此視為阿摩羅識,即是其獨特的思想。相反,護法一系主張“性相永別”、“智如二分”,我、法二空所顯的真如是圓成實性。

對於三性之間“不一不異”的關係,安慧與護法是從存在論的立場,以真實性與依他性的關係為中心,是順從原頌梵文的意思而加延伸;而真諦是從實踐論的立場,則從分別性與依他性的關係來加以詮釋,是與“兩性未曾相離是實性”是相一致的,即指“能所合一”的同一性。但是,他們的論證方法是相同的,都採取了龍樹《中論》的論證方法。

瑜伽行派繼中觀而發展,從而對中觀的許多命題進行新的詮釋。《中邊分別論》是以虛妄分別或識的“無之有”的矛盾結構,顯示了空性與虛妄分別的不一不異,“空性中也有虛妄分別”,成就了虛妄與真實的交徹。於是通過主體(識)的彰顯,開拓了“真空妙有”的新途徑。《中邊分別論》的“空”的思想,後來被真諦繼承並且加以發揮。

《瑜伽論》系的唯識思想強調“假必依實”,而實有唯事,“外無內有,事皆唯識”,顯示了“他性空”的特點。真諦是站在“性相融即”的立場,主張“空”是否定的對立同一,分別性無相、依他性無生都加以遣除,空與空性是同一的;玄奘是站在“性相永別”的立場,主張“空”是“無”乃至否定,強調分別性是“無”,而不否定依他性,所以分別性是“空”,而真實性是“空性”,因此“空”與“空性”是有絕對區別的。

真諦強調三無性是以真實無性為中心,主張分別、依他同一無性即真實性,堅持“一切諸法同一無性”,三性為安立諦,三無性為非安立諦,根據這種詮釋進路,所以三性同時也是三無性,三性與三無性是沒有差別的。而玄奘系強調“三無性不離三自性”,這是在三性之外說三無性,這樣會被認為只談三性就會有所不足,所以才要再談三無性。

安慧與真諦都主張二重二諦,安慧以立名、取行、顯了三種俗諦來收攝三性,這樣自然三無性是勝義諦;第二重是以真實性為勝義諦,分別、依他二性為世俗諦。真諦以分別性、依他性是俗諦,真實性是真諦;以三性為安立諦,以三無性為非安立諦。吉藏站在三論四重二諦的立場,對真諦的三性、三無性思想進行批判。窺基依《瑜伽師地論》、《顯揚聖教論》、《成唯識論》亦形成唯識宗的四重二諦,護法站在道理世俗諦的立場,主張相分、見分為依他性,是實有的;而安慧、真諦則僅限於二重二諦,站在勝義諦的立場,則見分、相分為不實。

從唯識思想的發展來說,安慧、真諦確實是屬於唯識古學,傳承彌勒、無著、世親(早期、中期)的思想,以存在論為中心,建構存在世界的成立以及相續不斷。但是,護法-玄奘是以世親晚期《唯識三十頌》為起點,以認識論為中心,從存在論轉向認識論,而且轉變成“觀念論”。唯識思想在經驗內省以及心理分析的這種詮釋方式下,唯識今學的發展則是必然的。所以,我們不能以安慧、真諦為唯識古學,厚古學而薄今學;當然,以唯識今學為參照系,以真諦所傳唯識皆是錯誤。這兩種極端,都是對唯識思想的錯誤理解,亦是對二者的傷害。

《攝大乘論》籌算

攝論學派一方面以真如理體解釋佛性,另一方面立清凈阿摩羅識試圖作為眾生心體,希求以二者的統合來說明理體與心體的合一。真諦所譯《佛性論》於《緣起分》這樣定義佛性:“佛性者,即是人法二空所顯真如”。這樣,佛性也就是體現於眾生之中,並作為一切眾生脫凡入聖的本體論依據的真如空理。《佛性論》於《顯體分》中以三因解釋佛性。三因佛性乃眾生體證佛果的可能依據,包含應得因、加行因和圓滿因三類。《佛性論》曰:應得因者,二空所顯真如。由此空故,應得菩提心及加行等,乃至道后法身,故稱應得。加行因者,謂菩提心。由此心故,得三十七道品、十地、十波羅蜜助道之法,乃至道后法身,是名加行因。圓滿因者,即是加行。由加行故,得因圓滿及果圓滿。

三因中,應得因以“無為如理為體”,即“如理”的遍在本體乃是一切眾生成就菩提心及由此心發動的一切佛教修習活動、直至證得法身如來的固有原因。加行因指眾生的“有為願行”,即依據佛教一切修習法門而進行的宗教修持活動。圓滿因則指眾生的勤奮努力程度。三因顯然以應得因為中心而展轉言之。此應得因昭示的乃是眾生所具之真如理體為成佛的正因或主因。理體作為正因內在於眾生之中而有待顯發,《佛性論》又將其分作三種論之。此三性為“住自性性”、“引出性”、“至得性”。住自性之佛性隱含於道前凡夫身中,也就是說道前凡夫,雖還未真正踏上修行成佛之路,他們還是本具住自性佛性,只是仍隱而不顯而已。所有修行者,從初發心直至最後的“有學聖位”,這類眾生的佛性即叫引出性佛性。至得性佛性指“無學聖位”,即佛果位。此三種佛性雖因修證歷程而有不同名稱,但其體是一,皆源之應得因,即同以真如理體為本。《佛性論》在此實際上是用佛教的階位說來闡釋佛性的不同之存在狀況。

《佛性論·顯體分》從三方面來說明如來藏:其一,“所攝名藏者,佛說約住自性如如,一切眾生如來藏”。所攝藏意為一切眾生皆為如來所攝,“所言藏者,一切眾生悉在如來智內,故名為藏”。由於一切眾生悉在如來智內,佛果即能攝藏一切眾生,故說眾生為如來藏。其二,“隱覆為藏者,如來自隱不顯,故名為藏……如來性住道前時,為煩惱隱覆,眾生不見故名為藏”。這是說,眾生雖具如來藏,但在因位住道前,其自性清凈為煩惱所覆故爾不顯現出來,但此如來性從“住自性性至至得性”其體不會改變。其三,“能攝藏者,謂果地一切過恆沙數功德,住如來應得性時,攝之已盡故”。“如來應得性”指未發心前之眾生而言,此時已經攝盡“果地一切過恆沙數功德”,亦即眾生在凡夫位時本有果地功德,只是隱而不顯而已。《佛性論》在“如來藏品”所言如來藏之所攝藏、隱覆藏、能攝藏三方面,仍然偏於“佛果”而言,其言眾生皆有佛性之原由著力強調如來藏攝藏眾生之義而未能將佛性之存在繫於眾生心性中。這是唯識學佛性論與如來藏系佛性思想的顯著區別之一。如來藏經典同受心性本凈說影響,但其將眾生本具的“性凈之心”當看善、不善的總根源,賦予心體以迷、悟兩界之本體的地位。攝論師亦講自性清凈心,但第九阿摩羅識雖以“識”冠名,但其本是“法界”之同義語而已,原典文句也與新譯的“轉依”一詞相同,故此“阿摩羅識”乃真如理體之異名耳。真諦欲借其統一迷、悟兩界於心識,實則仍兩分也。此已見上文分析,茲從略。正由於攝論學派欲統一理體與心體而未能成功,因此其論眾生心體仍須以第八阿黎耶識為旨歸而持真妄和合之立場。至於真如理體,《佛性論》又以非凈非不凈言之。《佛性論》說“若定凈者,則一切眾生不勞修行,自得解脫故。若定不凈者,一切眾生修道即無果報。若定凈者,則無凡夫法,若定不凈者則無聖人法”。此以非凈非不凈之超越立場言真如理體倒也妥貼,因為它乃不變的本體是也。若言心體則須另當別論了。

如《起信論》說:一真如門,是心體性;二心生滅門,是其心相。就真論體,心體常寂,平等一味,名心真如。……據妄攝真,真與妄合,緣集起盡,名心生滅。

按慧遠意,第八識即是“心真如門”,前六識及第七識為“心生滅門”。這樣,第八識既在“心真如門”作為心之體性而存在,又在“心生滅門”作為“隨緣無失”的心相而存在。第八識作為“心體”於此初具“不變隨緣”、“隨緣不變”的意義。

儘管攝論師、地論師均以“識”的最底層為真識或真心,但第九、第八一位之差含義卻迥乎不同。阿摩羅識乃佛果、法界所攝,只是佛之體性而非眾生心性,儘管眾生“正觀唯識,遣盪生死虛妄心及以境界,一皆凈盡”,即可證得阿摩羅識。阿摩羅識因為不能作為諸法依持,因此無有可能作為萬法之本體。地論師南道派之第八阿黎耶識則具有本體的地位,凈影慧遠明確地講“依真起妄”等義。儘管由於客觀條件所限其說並不系統、嚴密,甚至有些混亂,但其將理體與心體合一於第八阿黎耶真心的的見解,仍對隋唐佛學發生了重大影響。這是值得肯定的。以往,學界習於以玄奘所傳學說為正宗,而對唯識古學多有貶抑。其實,唯識古學才是隋唐中國化的佛學宗派的最重要的思想來源。此點關係甚大,當撰專文論之。