史通

唐朝劉知幾編纂的史學理論專著

《史通》是中國及全世界首部系統性的史學理論專著,作者是唐朝的劉知幾。全書內容主要評論史書體例 與編撰方法,以及論述史籍源流與前人修史之得失。

《史通》包括的範圍十分廣泛,基本上可以概括為史學理論和史學批評兩大類。史學理論指有關史學體例、編纂方法以及史官制度的論述;史學批評則包括評論史事、研討史籍得失、考訂史事正誤異同等。

由於《史通》總結唐以前史學的全部問題,因而擁有極高史學地位,對後世影響深遠。此書的編著時間始於唐代武后長安二年,至唐中宗景龍四年成書,花了九年時間。

概述

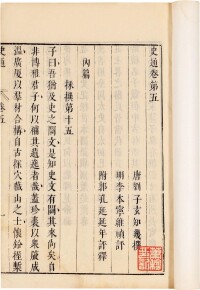

《史通》共20卷,包括內篇和外篇兩部分,各為10卷,都是以專題論文的形式寫成的。

內篇有39篇,外篇有13篇,合計52篇。其中,屬內篇的《體統》、《紕繆》、《弛張》等3篇,大約在北宋時已亡佚,今存僅有49篇。另有《序錄》一篇,為全書的序文。

《史通》的內容,大致可分下述幾個方面:

史學源流及史官制度

《史通》內篇之開卷,即以《六家》、《二體》兩篇,根據唐代以前史學的體裁,對我國古代史學的源流進行了總結。首先,它將古代史學分敘六家,即尚書家、春秋家、左傳家、國語家、史記家、漢書家;總歸二體,即紀傳體和編年體。然後,對六家、二體的優點和缺點,進行評述。劉氏認為,"丘明傳《春秋》,子長著《史記》,載筆之體於斯備矣。後來繼作,相與因循,假有改張,變其名目,區域有限,孰能逾此?"但是,在論及紀傳體時,卻盛譽《漢書》,並且以為"《尚書》等四家,其體久廢,所可祖述者,唯左氏及《漢書》二家而已",則顛倒紀傳體的源流。這是劉知幾推崇斷代的紀傳史的緣故。同時,在《史官建置》、《辨職》、《忤時》諸篇中,劉氏論述了歷代史官建置的沿革,史官的職責,以及唐代官修史書的弊端。

歷史編纂學

這是《史通》的主要部分,包括編纂體例、編纂方法、史料搜集等方面內容。在編纂體例方面,《史通》論述紀傳史和編年史的體例,而以論述紀傳體為主。《本紀》、《世家》、《列傳》、《表歷》、《書志》、《論贊》、《序傳》、《序例》諸篇,以具體史籍為例,對紀傳史各組成部分的特點、功用都詳細論述。例如,它指出本紀"既以編年為主,唯敘天子一人",則應專載"大事",而不必"巨細畢書,洪纖備錄"。至於"書事委曲",乃是列傳的任務,並對合傳和附傳作了獨到的論述。《史通》反對作"表歷",以為"表歷"往往與史傳重複,"成其煩費,豈非繆乎?"對於紀傳史的志書,《史通》主張刪除天文、藝文、五行三種,而增加都邑、方物、氏族等志。又以為"每卷立論,其煩已多,而嗣論以贊,為黷彌甚",對各史的"論贊"則多持批評的態度。

在編纂方法方面,《史通》牽涉範圍廣泛,包括敘事、言語、題目、模擬、斷限、書法、人物、編次、稱謂、煩省等十多種問題,均屬於撰史方法和寫作技巧的內容,有的至今仍有參考價值。例如,劉氏以為"國史之美者,以敘事為工,而敘事之工者,以簡要為主",指出敘事是撰史的重要手法,而敘事最避忌繁蕪之失。因此,劉知幾主張敘事要"用晦",以為用晦"省字約文,事溢於句外",可以達到"一言而巨細咸該,片語而洪纖靡漏"的目的(《史通·敘事》)。所以,《史通》既總結前史在敘事方面的好經驗,又批評各史存在冗句煩詞、雕飾詞藻的病例,尤其反對駢文入史的做法。又如,在《言語》篇中,劉氏主張記錄歷史的言語,應隨時代的發展而採用當代的語言,以避免"失彼天然"、今古不純的弊他例舉三傳不學《尚書》之語,兩漢多違《戰策》之詞的例證,反對撰史因襲古人詞句,以記述後世言語,而提出使用"當世口語"撰史,以使"方言世語,由此畢彰"的要求。這些主張都有借鑒的價值。

此外,關於史料的搜集和鑒別問題,劉知幾在《采撰》篇作了專門的探討,以為史家撰述歷史,如同"珍裘以眾腋成溫,廣廈以群材合構",需要"徵求異說,採摭群言",然後成為"不朽"之作。但是,由於史料來源不同,性質各異,尤需加以選擇和鑒別,"苟不別加研核,何以詳其是非?""故作者惡道聽途說之違理,街談巷議之損實"。對於失實的史料,不可低估其危害,以致"毀譽所加,遠誣千載,異辭疑事,學者宜善思之!"

歷史文獻學

《史通》將唐代以前的歷史文獻,分為"正史"和"雜史"兩大類。所謂"正史",指先秦經、傳,唐以前的紀傳史和編年史,以及唐代官修諸史;而"雜史"則分為偏記、小錄、逸事、瑣言、郡書、家史、別傳、雜記、地理書、都邑簿等10種。他在《古今正史》中,先敘述唐以前正史的源流,從《尚書》至唐修諸史,逐一介紹各史的作者、成書經過、體例卷帙、後人注補的內容。然後,在《疑古》、《惑經》、《申左》、《雜說》諸篇中,對唐以前的歷史文獻,進行全面而具體的評述,並指出其矛盾、疏略之處。如《疑古》一篇,就條列10疑,對《尚書》等提出了批評;而《惑經》對《春秋》的批評,竟達12條。總之,《史通》所論範圍極其廣泛,以上概括為主要的三方面,當然不能包括其全面。

史通

它對紀傳體史書的各部分體例,如本紀、世家、列傳、表歷、書志、論贊、序例、題目等,作了全面而詳盡的分析,對編寫史書的方法和技巧也多有論述,這在中國史學史上還是第一次。它認為,“徵求異說,採摭群言,然後能成一家”,主張對當時各種“雜史”應分別其短長而有所選擇,對以往各種記載中存在的“異辭疑事,學者宜善思之”。

關於作史原則,《史通》鮮明地提出堅持直書,反對曲筆;其《直書》、《曲筆》兩篇,在認識上把中國史學的直筆的優良傳統進一步發展了。

外篇的《史官建置》是一篇簡要的史官制度史;《古今正史》敘述歷代史書源流,間或也有一些評論;《疑古》、《惑經》承王充《論衡》的《問孔》、《刺孟》之餘緒,對古代史事和儒家經典提出一些疑問,反映了作者對於歷史的嚴肅態度和批判精神;《雜說》等篇本是讀史札記,涉及到以往史家、史書的得失,有的地方也反映出作者在哲學思想上的見解和傾向。

《史通》對史學工作也有一些論述。如它把史學家的工作分為三個等第:一是敢於奮筆直書,彰善貶惡,如董狐、南史;二是善於編次史書,傳為不朽,如左丘明、司馬遷;三是具有高才博學,名重一時,如周代的史佚、楚國的倚相。

劉知幾第一次提出了史學家必須具備史才、史學、史識“三長”的論點。史學,是歷史知識;史識,是歷史見解;史才,是研究能力和表述技巧。“三長”必須兼備,而史識又是最重要的。史識的核心是忠於歷史事實,秉筆直書。史有“三長”之說,被時人稱為篤論,對後世也有很大影響。

唐末柳璨著有《史通析微》,說明《史通》在唐代已經流傳。《史通》之宋刻本已不可見,流傳至今的最早本子系明刻宋本,如萬曆五年(1577)的張之象刻本。萬曆三十年的張鼎思刻本,源於嘉靖十四年(1535)的陸深刻本,也是較早的本子。李維楨在張鼎思刻本的基礎上進行評論,乃有《史通評釋》刻本。此後續有郭孔延《史通評釋》、王維儉《史通訓詁》、清朝黃叔琳《史通訓詁補》等。浦起龍將明清各種版本疏而匯之,予以互正,撰《史通通釋》,刻於乾隆十七年(1752),此即求放心齋刻本,流傳較廣。

1978年,上海古籍出版社排印王煦華校點《史通通釋》,有詳細校勘,並改正許多引書上的錯誤,書末附錄陳漢章《史通補釋》、楊明照《史通通釋補》、羅常培《史通增釋序》。

《史通》是中國史學史上最早的從理論上和方法上著重闡述史書編纂體裁體例的專書,是對中國唐初以前的史學編纂的概括和總結,是中國史學家從撰述歷史發展到評論史家、史書和史學工作的開創性著作。

唐人徐堅認為,為史者應將《史通》置於座右。明、清以來,《史通》流傳漸廣,注、釋、評、續者往往有之,現代史學家亦有不少研究《史通》的論著。

它是8世紀初中國史壇和世界史壇上的一部重要的史學評論著作。《史通》也是有缺點的。它對史書體裁的看法,僅僅局限於對過往的總結,未能提出新的設想;它說的史書編纂超不出編年、紀傳二途,亦不夠全面。它過分強調史書體例的整齊劃一,以致要求以生動的客觀歷史去適應體例的模式,因而對已往史書的批評亦往往失於偏頗。

史通

在先秦史籍中,又出現《左傳》中的"君子曰"的另一種形式的史論,這種體例為後世史家所沿用。自秦漢以來,出現了如《史記》的“太史公曰”、《漢書》的“贊”、《漢記》的“論”、《東觀漢記》的“序”、《三國志》的“評”,以及后史的“史臣曰”(如《資治通鑒》的“臣光曰”)。除此之外,還有一種“序論”,於史篇之前,加入史家說明著作宗旨、體例源流、評論人物史事的文字,如《史記》、《漢書》等,都有這類“序論”的文字。

隨著史學的不斷發展,史學批評也隨之開展起來,出現一種以論述史籍得失、評論史學體例、研究撰史方法為主要內容的新的史論形式。這種新的史論發端於秦漢而完成於唐代。到了唐代,劉知幾繼承前人的批判精神,將這種史學形式發展成"總括萬殊,包吞千有"的史論著作,寫出我國第一部系統性的史論專著《史通》。

它兼有史學理論和史學批評兩方面內容,是集唐以前史論之大成的宏偉巨著。

劉知柔)都是唐高宗和唐玄宗時的官僚,並以詞章知名於世。劉知幾因家學淵源,自幼博覽群書,攻讀史學,后又致力文學。他20歲時中進士,任獲嘉(今河南獲嘉縣)主簿。武則天聖歷二年(699年),劉知幾奉調長安,任王府倉曹,並參與編纂《三教珠英》的工作。不久任著作佐郎兼修國史,又遷為左史,先後參與撰修起居注及唐史。

唐中宗景龍二年(708年),遷為秘書少監,又掌修史之事。當時,由於權貴控制史館,史官無著述自由,凡事皆需仰承監修旨意,劉知幾頗不得志。因此只好"退而私撰《史通》以見其志"。(《史通·自敘》)並以一家獨創之學,對於史館壟斷史學表示抗議。景龍四年(710年),《史通》撰成。

此後,劉知幾名聲大揚,遷官太子左庶子,兼崇文館學士,加銀青光祿大夫。唐玄宗時,又遷為散騎常侍。他的官職屢遷,但卻一直兼任史職,先後參與《姓族系錄》、《則天實錄》、《中宗實錄》、《睿宗實錄》、《玄宗實錄》等撰修。

應當肯定的是,《史通》對中國古代史學作出了全面的總結,提出了較為系統的史學理論,成為唐代以前我國史論的集大成。劉氏的思想及其歷史觀,有幾點是值得重視的。例如:他反對"歷史的宿命論",以為歷史上任何朝代的興亡,人物的成敗,都不是天命,而是人事。他在《雜說》篇等文中有所論述。他也反對以成敗論英雄之正統歷史觀。在《稱謂》篇、《編次》篇中論述了這個問題。他甚至不主張"內中國而外夷狄"的大漢族主義的歷史觀。至於他敢於懷疑,則史料因此糾正,敢於非聖,則成見因此打破,這些都是他的科學精神。

當然,劉知幾受時代和階級的局限,《史通》中有維護封建名教,誣衊農民起義等論述,這說明劉氏也沒有超出封建史家的立場和觀點。

史學理論

許凌雲將《史通》的基本內容概括為以“史才三長論”為中心的史學理論和歷史編纂學。簡言之,就是辨指歸以明史義,殫體統以明史法。而全書的靈魂是融合貫通、批判創新的“通識”觀點。“通識”是劉知幾判定善惡是非的原則和標準,是其通古今之變的方法(《中國傳統文化的瑰寶——紀念〈史通〉撰成1280周年》,《山東社會科學》1990年第4期)。

趙英從三個方面論證劉知幾的史學:一、天命論與英雄史觀雜糅的歷史觀,二、以封建正統觀念為指導的歷史編纂學,三、以維護封建史學嚴肅性為目的的史學的批評。作者由此得出結論:劉知幾的史學,在本質與主流方面仍屬於封建正統史學(《〈史通〉新論》,《內蒙古大學學報》1992年第2期)。

江湄指出,《史通》對傳統史學進行了第一次理論總結。劉知幾繼承發展了兩漢魏晉南北朝以來的倫理史學思想,要求以儒家人倫社會學說解釋歷史的變遷,將史學的宗旨和目的總結為以儒家的倫理道德為現實社會樹立政治統治和社會秩序的標準和規範,並制定了一整套自覺貫徹倫理主義史學思想的史學方法論(其核心內容在於對紀傳體體例的總體設計),從而實現了“史義”和“史法”的統一,構成了中國史學上第一個嚴密的倫理主義史學理論體系,對中國傳統史學的發展產生了深遠的影響(《試論劉知幾倫理主義史學理論》,《蘭州大學學報》1994年第1期)。

盧山紅認為,《史通》之“通”,在全書中表現為兩種形式:一是詳始究終的縱通,指的是用追本溯源的方式向人們呈現歷史學某一方面的發展過程。憑藉這種方法,劉知幾不但把中唐以前許多史學現象的大致軌跡給描繪出來,而且還突出其中的質變,使人們從中獲得某些帶規律性的認識。二是橫通,指的是一種廣博的包攬度。它既表現出《史通》一書內容的廣博,也表現了劉知幾對許多具體問題的探討。而“通識”是劉知幾評價一部史書優劣的主旨,而不是最終主旨。劉氏史學評價的最終主旨是在廣博而有返約,縱貫而知變化的基礎上“成一家之言”。這正是他求通的目的所在(《關於〈史通〉之“通”的再探討》,《汕頭大學學報》1988年第4期)。

其他,如陳秉才的《論劉知幾的史學思想》(《中國史研究》1979年第4期),符定波的《劉知幾的歷史方法論》(《常德師專學報》1982年第1期),趙俊的《〈史通〉方法論》(《華東師範大學學報》1988年第6期),許凌雲、王學軍的《試論劉知幾的史學方法論》(《浙江學刊》1994年第4期),等等,均對此類問題作了有益的探討。

白壽彝指出:《史通》“在形式上有近於《淮南子》的‘牢籠無地,博極古今’。……在內容和精神上,吸取了揚雄《法言》的傳統,以反對詭說異辭;繼承了王充《論衡》的觀點,以攻擊欺惑抵牾;重視了應劭《風俗通》的方法,以化除拘忌。並吸收了應劭辨識人物兼偏長短,陸景品藻賢愚善惡,劉勰評論古今文章等特點。”(《中國史學史論集(二)》)對劉知幾及《史通》作追本溯源的研究,有利於分清和了解《史通》在學術思想方面的繼承、發展和創新,有利於中肯平和地對其進行學術定位。通過把握學術活動過程的源流變革,來揭示其發展過程中帶規律性的東西更是不可缺少的條件。

許冠三以為:“劉知幾師承遍及四部。……但其中以《左傳》、《論衡》、《文心》三書尤具決定性作用。”“《左傳》是劉知幾史學入門師,仰慕的‘述者之冠冕’,創建實錄史學原理之實存典範,影響於《史通》字裡行間。”“從《史通》所言史之大用與要務看,更顯得知幾是《左傳》學派之傳人。”(《劉知幾實錄史學探源》,《中華文史論叢》1982年第2輯)許凌雲提出,劉知幾繼承了孔子、司馬遷以來的優良史學傳統,繼承了揚雄、桓譚、王充以來的批判哲學的戰鬥風格,也繼承了前人著作,尤其是王充《論衡》和劉勰《文心雕龍》的撰述形式,寫出了《史通》。許文重點分析了司馬遷繼《春秋》之業思想和所開創的通史家的道路、王充的實事求是的態度和懷疑批判精神、劉勰的史學思想與《文心雕龍》的編纂形式對劉知幾的影響(《劉知幾學術思想淵源》,《齊魚學刊》1992年第1期)。符定波認為,劉知幾把“史識”作為“好是正直,善惡必書”的高貴品質和勇敢精神,比孟子說得更明晰、更系統(《試論劉知幾的史學淵源》,《常德師專學報》1982年第4期)。

楊緒敏認為,《史通》與《文心雕龍》之間存在著較為密切的關係。《史通》繼承和發展了《文心》的某些史學觀點,但不乏分歧之處;在對待儒經問題上,兩書存在嚴重對立。因此,既不能忽視兩書的某些內在聯繫,又不可簡單地把《史通》說成是《文心》的仿效物。而應該客觀地比較其異同,實事求是地作出評價(《〈史通〉與〈文心雕龍〉的比較研究》,《黃淮學刊》1989年第4期)。

學術著作的流傳及影響,即是其學術價值的一種反映,更是時代思想特徵的一種折射。蘇淵曾把劉知幾、鄭樵、章學誠三人對於中國史學的理論體系,連類並舉,辨其異同,進行了綜合研究和初步總結。他指出:劉知幾偏重“史法”,鄭樵獨具“史識”,章學誠更在“史意”上作創造性發揮。《史通》首創,重點放在編纂學上;《通志》繼軌,全力集中在“獨見別裁”的“義例”上;《文史通義》、《校讎通義》則從“辨章學術,考鏡源流”的要求出發,抑馬申鄭,強調歷史的整體和長流的觀點,以建立史學新體系為目標。此文就劉鄭章三人對文史批判的卓越成就,進行了初步概括,並把其中不同論點和前後繼承揚棄的關係,略加疏證(《讀史舉要》第八章,黑龍江人民出版社1981年第1版)。

楊緒敏針對《史通》問世以來,屢遭批評和貶抑,五代以後,流傳日稀的情況,首先論述了《史通》在流傳過程中的坎坷遭遇,分析了《史通》流傳不廣的原因,繼而論述了劉知幾史學思想對鄭樵、胡應麟、章學誠等後世史家史學理論的影響,從一個側面反映了《史通》的重要價值(《論〈史通〉的流傳及其對後世史學理論的影響》,《徐州師院學報》1992年第1期)。

中國古代史學家十分注重歷史編纂問題,司馬遷、班固、陳壽、范曄、荀悅等均在其具體的史學實踐中運用並總結出有關歷史編纂的多種方法,積累起豐富的經驗。可以說,中國古代的歷史編纂思想是豐富多彩的,史體形式是多種多樣的,記述方法和技巧是靈活適用的,等等。《史通》對中國古代歷史編纂成果從理論上進行了較為全面的總結,成為有關中唐以前歷史編纂的重要典籍。50年來眾多研究《史通》的著述和論文對此多有涉及,成績突出。歸納起來,主要有以下三點。

第一,求真與實錄是歷史編纂的基本要求和核心問題,也是《史通》的重要內容之一。李秋沅的《〈史通〉的求實精神》(《史學史研究》1988年第2期)一文認為,《史通》的求實精神表現有三:一是從史書的體裁、史書的體例和史書的語言三個方面,論述了史書的編纂必須“因俗”、“隨時”,才能忠實地反映出歷史面貌。二是貴直書,斥曲筆。三是信災祥,重人事。代繼華的《劉知幾論實錄》(《史學史研究》1995年第3期),把唐初政治、史館修史制度與劉知幾的“實錄”史學主張結合起來考察,認為劉知幾在中國歷史上第一次系統地從理論上對“實錄”進行了全面的探討和總結,形成了獨具特點的實錄史學原則。他把史學同現實生活的關係、史學的社會功用、史料學和歷史編纂學、史學家的知識結構以及史學家對入史人物、文章和事件等的選擇、歷史評論和史學評論都納入了這一“原則”範疇,以此來剖析和評判史書、史學家。尤其是劉知幾敢於尖銳地批評孔子、“御撰”《晉書》以及其它一些唐修“正史”、史館所編撰的“唐史紀傳”,等等,“實錄”原則就是其堅實的基礎和出發點。

第二,關於劉知幾對《史記》、《漢書》的評論。《史》、《漢》二史是中國古代紀傳體史書的代表作,一通史,一斷代,司馬遷和班固的思想博大精深。劉知幾對於二人的評價表現出較多矛盾。80年代圍繞劉氏是否“尊班抑馬”出現爭議。劉文英說,劉知幾常推紀傳體斷代史,抑通史。抑馬揚班,從當時編修史書的實際來看,也有道理(《〈史通〉的歷史地位》,《文史哲》1981年第6期)。許凌雲的《試評劉知幾紀傳史評論的失誤》(《中學歷史教學》1983年第5期)、《劉知幾“抑馬揚班”辨》(《江漢論壇》1984年第11期)、《劉知幾關於史議體例的評論》(《史學史研究》1985年第4期)三文主要認為劉知幾從總體上貶低了司馬遷而抬高了班固。

施丁認為,劉知幾肯定了司馬遷的獨創精神、實錄精神和史學才華。因此,全面來看,劉知幾對《史記》是一分為二的,指出長短,而以長為主(《論劉知幾和章學誠之評司馬遷》,《司馬遷研究新論》,河南人民出版社1982年第一版)。賈忠文指出:關於紀傳史源流的評論,劉知幾明確主張《史》祖《漢》流,並未抑馬揚班。關於紀傳史諸體評論,劉氏只是無創新而已,並無抑馬之說。關於《史》、《漢》兩家之評論,劉固然批《史》揚《漢》不少,但對《史記》讚譽和對《漢書》責難也很多,因此也談不上“抑馬揚班”(《〈史通〉“抑馬揚班”再辨——與許凌雲同志高榷》,《江漢論壇》1990年第10期)。

許凌雲認為,劉知幾探討史家主體意識即史家修養是對史學系統總結的一個重要組成部分,也是其史學理論的靈魂和精髓。劉知幾對此認識,主要表現在“史學三才論”和“書法直筆記”的理論體系中。這二者結合起來,構成劉知幾對歷史認識主體素質的全面要求(《論劉知幾的史家主體意識》,《孔子研究》1989年第3期)。第三,關於劉知幾提出的“史才三長論”。“三長論”指的是史學家的知識結構。知識結構作為各種知識合理有序的搭配,是史學家能否勝任其研究和編史工作,尤其是其能否創造性地推動史學進步的關鍵條件之一。

關於“三長論”何時提出,淵源何在,“史識”與章學誠所提出的“史德”的關係,均存在不同的看法。鄭力認為,劉知幾提出“三長論”,在長安三年(公元703年)(《略論劉知幾和他的〈史通〉》,《新建設》1958年第2期)。對劉知幾提出的“才、學、識”,較普遍的意見認為是從古代的“文、事、義”和“意”演變而來的。“三長論”是對以往史學的總結,也是中國古代史學理論的一個重大發展。

高振鐸的《劉知幾和他的史才“三長論”》對以上兩種觀點均表異議。他認為,劉知幾提出“三長論”應在開元初年,具體時間是公元713年。其理由是,鄭惟忠任禮部尚書在開元初年。其次,只有修史多年的體會才可能洞察得這樣深刻。對於“三長論”的淵源。高文認為,“才、學、識”不是“文、事、義”和“意”等演變而來的,演變而來的講法似是而非,關鍵在於怎樣理解“文、事、義”和“意”等概念的內容。“文”與“才”並不相配,“事”與“學”也不相類,“義”到象是“史識”,但劉知幾在《疑古》、《惑經》中根本反對孔子不直書的史法。“意”和“義”也不能相提並論,范曄講的“意”不是論史,而是論文學作品,論文章如何表達一個人的心意(《東北師範大學社會科學叢書》第三輯《中國古代歷史人物論集》,1980年)。

關於“史識”與“史德”的關係。倉修良的《史德史識辨》認為,二者所指的含義和內容不是一回事。“史識”是指對問題的看法或見解,如劉氏的“獨見之明”。“史德”則指史學家能否忠實於史實的一種品德。因此,無論從字面或字義來講,“史識”都無法解釋出具有“史德”的內容來(《中華文史論叢》1979年第3輯)。姜勝利認為,

“史德”的基本內容在劉知幾所論的“史識”中已經具備了。章學誠誤解了劉知幾“史識論”的涵義,特撰《史德》強調其是“史識”中不可缺少的部分,用以標明他與劉知幾在“史識論”上的區別。因此,章學誠對史學應具備的條件所作的理論闡發,不在於首倡“史德論”,而是深化和發展了劉氏的史才“三長論”(《劉知幾章學誠史識論及其相互關係》,《史學史研究》1983年第3期)。

《史通》在這方面表現出獨特的思想內涵,在中國古代史料學的發展過程中有相當的地位和影響。

許凌雲依據白壽彝在《中國史學史》第1冊(上海人民出版社1986年第1版)第20頁中提出的史料學應分為理論的、歷史的、分類的和實用的四個部分的思想,認為史料學的學科體系應包括史料學理論、史料學史、史料分類學和史料應用學,並以此展開論述。首先,他認為,劉知幾提出“先人之急務、治國之要道”的史料學任務。史料能否起到“勸善懲惡”的作用,關鍵取決於史料的真實性。為此,自然要提倡直筆,反對曲筆。

劉知幾還具體闡明了史料與史學的辯證關係,將史籍分為“當時之簡”和“後來之筆”,重視史料記載,認為它是史學工作的基礎。其次,許指出,只要將《史通》中的《史官建置》、《古今正史》、《雜述》和《六家》、《二體》聯繫起來,可以看出中國史料發展的歷史過程。劉氏提出“六家二體”說和“雜述十品”的史籍分類意見,《尚書》、《春秋》、《左傳》等入於正史更是“一大發明”。

許凌雲還指出,劉知幾論史料的運用,提出搜集史料要廣博,擇善要區分虛實真偽。對於如何辨偽,劉氏提出這樣的原則:一是區分史料的性質,二是確定真偽。怎樣實行辨偽原則,劉氏又提出四點:據理,考察是否合乎於自然規律和社會實際情況,是否自相矛盾。(《劉知幾的史料學思想》,《史學史研究》1990年第2期)耿建軍則從劉知幾纂修《起居注》與《實錄》,私撰《史通》,以經入史,倡立制冊章表書,區分史料與史書,論史才三長,論史料的博採與善擇,論史料編纂的具體方法等方面去考察劉知幾豐富的史料編纂思想(《劉知幾對史料編纂的論述》,《檔案學通訊》1993年第2期)。

耿天勤提出,在唐代,劉知幾首倡辨偽,他從史料學角度去辨經書中的偽事、虛語,去辨其他各種偽說和偽書。更重要的是劉氏確立起辨偽的原則和方法。其辨偽的基本原則是實錄直書。其方法是強調:考察記事是否符合“理”,記事有無矛盾,記事與可靠文獻是否相乖,記事在同時代的目錄書有無記載,記事的語言文體是否與時代相符,多種有關材料是否一致。耿天勤認為,劉氏的辨偽對明代胡應麟《四部正偽》影響甚大(《劉知幾對辨偽的貢獻》,《山東師大學報》1992年第6期)。

蔡國相分析劉知幾的文論思想說:劉氏嚴厲地批評了當時形式主義文風;提出“尚簡”原則,貴創新,批因襲;推崇方言今語,要求著述體現地域性、民族性,富於時代感。劉氏的文論思想不僅對唐及後世的史學理論,而且對文學的發展都產生了影響(《〈史通〉所體現的文論思想》,《錦州師院學報》1990年第2期)。史學中所使用“歷史文學”一詞,即指對真實的歷史記載進行必要的藝術加工,以編撰出既尊重歷史事實又有文彩的史書。李成良、邱應元認為,劉知幾首建了中國的歷史文學理論,提出了兩條基本原則:實錄與簡語。這兩條基本原則既是《史通》歷史文學理論的基本內容,又是矛盾對立的兩個方面。實錄——博採,真實性;簡語——善擇,藝術感染力。二者既是思想內容和載體形式的統一,又是史家思想品質與藝術的統一。這兩條基本原則既是對唐以前歷史典籍的總結,又成為判斷史籍撰寫是否成功的兩條基本標準。圍繞此原則,《史通》從六個方面闡發了歷史文學理論:即歷史典籍與現實的關係,形式與內容的關係是矛盾的兩個方面,史籍與史料的關係,語言與史籍的關係,史籍的繼承與發展問題,史學批評問題。同時,劉知幾提出的“史識”也是建立在這兩條原則基礎上的。簡語是史識的藝術修養,實錄是史識的政治品質(《〈史通〉的歷史文學理論》,《西南民族學院學報》1988年第1期)。

劉知幾針對官修制度的弊端,提出“一家獨斷”的主張,對史館弊端提出了“五不可”之論,從而指出了官修制度的改革方向(《史學衝突與〈史通〉立場》,《江蘇社會科學》1993年第1期)。許凌雲認為,劉知幾系統地考察了史官制度,自己又在史館修史多年,因此,他對史官的批評切中弊端。設館修史“五不可”歸納有三:長官意志、曲筆、責任不專,結果是嚴重限制了史家的創新精神。劉知幾批評史館成了官僚主義的衙門,權貴結黨營私的場所。設館修史“五不可”也是劉氏對現實社會的批判,因為史館堵塞了“一家獨斷”之路(《劉知幾評史館修史》,《東方論壇》(青島)1994年第3期)。

劉知幾所處時代的史學思潮有兩大特徵:一是世族勢力和新興地主官僚在史學領域的矛盾衝突,二是官修制度和一家獨斷的矛盾衝突。唐代圍繞氏族志修撰的鬥爭就典型地反映了世族地主官僚和新興地主集團在史學領域的鬥爭。對此,劉知幾站在新興地主集團的立場上,反對以譜系之書、家史入國之正史。官修制度的確立,對古代史學的發展,既有積極作用,也有消極作用。官修制度使史書包含的內容更豐富,但同時官修制度強化了對史學的控制,嚴重限制了史家個人創造力的發揮,並使史書曲筆不實明顯突出。

代繼華強調劉知幾敢於對聖人及其所修儒家經典進行大膽尖銳的批判,在封建社會中是不多見的,重要條件之一就是他能在初唐“不拘守先儒章句”的有利思想氛圍中,能正確地運用經史相分的觀點,衝破尊經抑史思想的束縛,對他認為是孔子所作的《尚書》、《論語》和《春秋》提出了“疑、惑”,顯示出劉知幾敢於反傳統、勇於探索和創新的精神。(《經史分合與〈疑古〉〈惑經〉》,《重慶師院學報》1991年第2期)。

敘事第二十二

夫史之稱美者,以敘事為先。至若書功過,記善惡,文而不麗,質而非野,使人味其滋旨,懷其德音,三複忘疲,百遍無,自非作者曰聖,其孰能與於此乎?昔聖人之述作也,上自《堯典》,下終獲麟,是為屬詞比事之言,《春秋》。疏通知遠之旨。《尚書》。子夏曰:“《書》之論事也,昭昭然若日月之代明。”揚雄有云:“說事者莫辨乎《書》,說理者莫辨乎《春秋》。”然則意指舊作“復”,誤。深奧,誥一訛“詁”。訓成義,《尚書》。

微顯闡幽,婉而成章;《春秋》。雖殊途異轍,亦各有差舊訛作“美”。焉。

嘗試言之曰:經猶日也,史猶星也。夫杲日流景,則列星寢耀;桑榆既夕,而辰象粲然。故《史》、《漢》之文,當乎《尚書》、《春秋》之世也;則其言淺俗,涉乎委巷,“其言”八字亦可芟。垂翅不舉,懘籥無聞。如果日星寢也。逮於戰國已降,去聖彌遠,然後能露其鋒穎,倜儻不羈。如既夕星粲也。故知人才有殊,相去若是,校其優劣,詎可同年?自漢已降,幾將千載,作者相繼,非復一家,求其善者,蓋亦一有“無”字。幾矣。夫班、馬執簡,既《五經》之罪人;二字過當。而《晉》、《宋》殺青,又一脫“又”字。《三史》之不若。譬夫王霸有別,粹駁相懸,才難不其甚乎!

然則作“然而”用。人之著述,雖同自一手,其間則有善惡不均,精粗非類。若《史記》之舊無“之”字。據下《漢書》偶句,當有“之”。《蘇》、《張》、《蔡澤》等傳,是其美者。至於《三、五本紀》、《日者》、《太倉公》、《龜策傳》,固無所取焉。又《漢書》之帝紀,《陳》、《項》諸篇,是其最也。至於《淮南王》、《司馬相如》、《東方朔傳》,又安足道哉!其中多靡文故,然見亦過僻。豈繪事以丹素成妍,帝京以山水為助。故言媸者其史亦拙,事美者其書亦工。必時乏異聞,世無奇事,英雄不作,賢俊不生,區區碌碌,抑惟恆理;而責史臣顯其良直之體,申其微婉之才,蓋亦難矣。故揚子有云:“虞、夏之書,渾渾爾;商書,灝灝爾;周書,噩噩爾;下周者,其書憔悴乎?”觀丘明之記事也,當桓、文作霸,晉、楚更盟,則能飾波詞句,成其文雅。及王室大壞,事益縱橫,則《春秋》美辭,幾乎翳矣。觀子長之敘事也,自周已往,言所不該,其文闊略,無復體統。一作“自”。秦、漢已下,條貫有倫,則煥炳可觀,有足稱者。至若荀悅《漢紀》,其才盡於十帝;陳壽《魏書》,其美窮於三祖。觸類而長,他皆若斯。

夫敘事之體,其流甚多,非復片言所能口縷;今輒區分類聚,定為三篇,列之於下。舊本次行有“右敘事篇序”五字,非劉氏自署也,今削之。后三條仿此。