許英魁

許英魁

許英魁,臨床神經病學家和神經病理學家。致力於醫學教育和科學研究,培養了多名臨床神經病學和神經病理學人才。以嚴格、嚴肅、嚴厲而聞名。他發表的《一氧化碳中毒時大腦皮層下脫髓鞘的病理表現》為神經病理學的經典著作。

許英魁

許英魁,1905年7月12日出生於遼寧省遼陽市一個地主家庭,祖籍河北省饒陽縣。祖父務農,家境貧寒。祖父死後,父親借官費葬父,因無力償還,遂潛逃至遼寧省遼陽市,跟隨皮貨商學手藝。后借錢自己開業經營皮貨鋪,家境逐步富裕,在當地購置田地200餘畝。父親認為自己沒有讀書,地位低微,所以,囑許英魁一定要刻苦讀書。許英魁7歲上小學,學習確實刻苦、努力,一直名列前茅。小學畢業后曾學師範一年,以後又考人天津南開中學。

他在南開中學上學時受校長張伯苓愛國思想的影響,曾參加反對帝國主義和反對軍閥的遊行示威。中學畢業后,考入燕京大學醫預科,後人北京協和醫學院,成績優良。畢業后留校任住院醫師和助教(1934~1938年)。他在系主任美國教授雷門的指導下,研究放射線對人腦血腦屏障的影響、放射線對人腦的遠期損害、一氧化碳中毒時皮質下白質的脫髓鞘改變以及重症肌無力等,在神經科和神經病理方面獲得初步成就。1938年,系主任送他到德國慕尼黑精神病研究所進修神經病理。慕尼黑是當時歐洲大陸神經病理傳統的中心之一,他潛心鑽研各種神經病理的包埋、切片和染色技術,包括氏銀染色法和神經元纖維染片法等。由於他基礎紮實,又勤奮好學,9個月就學完了一年的課程。1939年6月轉至美國芝加哥大學布林學院神經外科繼續學習腦瘤的神經病理。

1939年10月,許英魁從大洋彼岸歸來,輪船抵達上海港。不料因沒有向日本國旗脫帽鞠躬而被日本侵略軍打了一耳光,他深深感到當亡國奴的恥辱,這同時也成了他日後精神抑鬱的開始。

1939年10月至1942年1月,許英魁任北京協和醫院神經科講師和襄教授,在此期間,他發表了關於顱內原發性肉瘤、腦囊蟲病和急性脊髓灰質炎、苯妥英鈉治療癲癇、急性脊髓灰質炎的組織病理學研究和維生素缺乏時神經系統的病理變化等多篇論文。這些論文資料完整,觀察仔細,論證有力,結論令人信服,因此,具有很高的學術價值,也奠定了許英魁在臨床神經病學和神經病理學中的學術地位。

太平洋戰爭

1948年協和醫學院復校,許英魁於1949年5月重返母校任神經科主任。在4年內由襄教授、副教授升任教授。到任后,許英魁致力於學科建設,聘請在神經科頗有造詣的一批學者到協和任職,使神經科由復校初建時的3名醫師發展到1966年的18名。由於身負科主任的重任,再加上繁忙的醫療、教學任務,他主要精力在於指導年輕醫師,因此,發表的研究論著不多,主要有吉延—巴雷二氏綜合征(曾譯格林—巴利綜合征、貌似腦血管病的顱內腫瘤、球后視神經炎與多發性硬化、垂體瘤時的視野變化等幾篇。由於他善於把病人的臨床表現和神經病理變化有機地結合起來,善於分析和思考,所以能提出一些新的見解,如結合臨床病理討論分析中國多發性硬化的病理特點主要不是硬化而是壞死、軟化灶。

1955年他被選為《中華神經精神科雜誌》總編輯;1956年任衛生部醫學科學委員會神經精神科主任委員;1961年,又任衛生部臨床醫學學術委員會委員,他還是衛生部保健局的顧問。

許英魁潛在的精神抑鬱症時時發作,1958~1960年他整整治療和體養了兩年。1966年“文化大革命”中,他被協和醫學院的學生當作“反動學術權威”批鬥,身心遭到極大的摧殘,精神抑鬱症複發,1966年9月21日跳樓身亡。

腦水腫

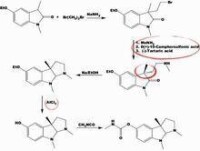

一氧化碳中毒時,蒼白球前部軟化過去被認為是最典型的病理變化,但是這一觀察所見不能解釋為什麼有些中毒病人經搶救后好轉,但隔1~2周又惡化,而且可能死亡。1937年,許英魁對2例發生一氧化碳中毒后發症而死亡的患者進行屍檢,發現腦的各部分都有病變,包括腦水腫、缺血、梗塞、軟化等,但最突出的改變是皮質下白質的瀰漫性脫髓鞘斑以及神經膠質細胞增生,但沒有蒼白球的軟化。他指出,這種脫髓鞘病變可能為一氧化碳直接侵害或為缺氧的結果,今後凡是一氧化碳中毒死亡的患者,應當多注意深層白質的損害。這一結論奠定了一氧化碳中毒后併發症的病理基礎,為臨床搶救這組危重病例提供了科學依據。當論文在1938年第61卷英國著名的神經科雜誌Brain(《腦》)上發表后,引起國際上很大的注意,並被後來許多國外教科書所引用,成為一氧化碳中毒病理變化的經典著作之一。也是在這篇論文的啟發下,後人才對這類重症一氧化碳中毒者使用激素、高壓氧艙試圖逆轉病理變化。

1940年,在美國的(《神經精神科記事》)第43卷第901頁發表了許英魁在芝加哥大學布林學院的研究成果。他通過4個典型病例的臨床病理觀察,指出顱內原發性肉瘤可表現為4種形式:①腦膜肉瘤病;②小泡狀肉瘤;③纖維肉瘤;④周皮性肉瘤。經過詳盡的病理檢查,他發現顱內原發性肉瘤來源於結締組織,特別是軟腦膜。腫瘤主要沿著血管周圍和軟腦膜腔擴展和蔓延,雖可被神經間質所分隔,但周圍沒有包膜。他強調指出,這類肉瘤不形成網硬蛋白,所以,用染色法來顯示網硬蛋白是區別肉瘤和健康腦組織的基本方法。這篇論文顯示了許英魁在神經腫瘤方面的功力。他提出了神經腫瘤中少見的原發性肉瘤的起源和蔓延方法,又一次為國際社會所矚目。論文圖文並茂,並有動物實驗對照,這說明了他在神經病理方面紮實的基礎和獨到的觀察力。

結核病

1941年,有位10歲的美籍德國女孩因高熱、頭痛、嘔吐住院,腦脊液的白細胞數為820/mm3,其中97%為中性多形核白細胞。住院第2天,上肢發生軟癱,患兒被診斷為急性脊髓灰質炎,第4天死亡。把兒屍的腦和脊髓的浸出物接種到小白鼠、大鼠、家鼠、兔、豚鼠腦內均告失敗。以後接種到恆河猴腦內,接種后第5天,猴發高熱,左上肢軟癱,第7天全身癱瘓死亡。小孩和猴的病理檢查證實了感染不僅限於脊髓前角細胞,也見於神經節、延髓、橋腦、中腦、小腦和大腦,灰質損害重於白質。為了與乙型腦炎、風疹腦炎和馬腦炎進行鑒別,許英魁提出下述5點:①炎性滲出物中以中性多形核白細胞為主,腰段脊髓脊膜的炎症反應最嚴重;②中央前回的巨錐體細胞受累很重;③腦幹的顱神經核受累很重,但黑質受累相對較輕;④間腦的炎症很輕;⑤氏體和黑質無損害。這個病例是經過動物接種病理檢查證實的急性脊髓灰質炎,人和猴的病理檢查基本是一致的,這為臨床診斷提供了病理證據和說明,在40年代是相當有水平的一份報告。

許英魁從30年代到50年代還陸續發表了許多論文,這些都是國內首次報道的病例。

毒扁豆鹼

1941年,他報道用苯妥英納治療癲癇大發作患者6例,劑量0.2~0.4g/d,5例有效,效果超過苯巴比妥和溴劑。

1955年,他報道11例吉延-巴雷二氏綜合征,指出四肢對稱性運動障礙,感覺障礙較輕,反射減退或消失,無錐體束征是本徵的臨床特徵,而腦脊液的蛋白質-細胞分離現象可幫助確診;在病程中應注意呼吸肌麻痹的發生。

這些臨床病例報道對神經科醫師有重大的教育意義,他們可從中汲取教益,以豐富自己的醫學臨床知識。

許英魁認為:一名好的臨床神經科醫師必須把神經病理學的知識充分應用到臨床工作中去,他始終如一地結合神經病理來進行臨床分析,他診斷時定位確切,定性考慮細緻。50年代時,中國腦血管造影術開展不多,對顱內血腫的部位、深淺、大小主要依靠臨床判斷。許英魁為神經外科所作的血腫定位,誤差不超過1厘米,所以,他深受神經內、外科醫師的尊敬和信賴。

他對多發性硬化病理的觀察(如認為壞死較硬化突出),比日本學者報道的早了10多年,且後來這些病理現象被證實是亞洲型多發性硬化的病理特點。這說明他的分析判斷和邏輯推理精確而細膩,確有獨到之處。

蛋白質

作為《中華神經精神雜誌》總編輯,他對稿件的處理十分認真,常常逐字逐句地修改,他認為年輕人寫篇論文不容易,不能輕易退回去,要盡量設法讓他們修改好了發表。

許英魁的醫德醫風高尚,在協和被日軍佔領期間,他寧肯吃窩頭、咽鹹菜,也不願掛牌行醫為日本侵略兵服務。他對高級幹部和普通老百姓的診治一視同仁,街坊鄰居生病,他義不容辭,從來都免費診治。不少患者治癒後為了表示感激之情,給他送來禮品,他總是千方百計地退還。

許英魁除了工作之外,別無嗜好,他很少聽戲、看電影。每天黎明即起,伏案看書,夜間仍挑燈攻讀和寫作,數十年如一日。他有個願望,準備寫100例臨床和病理結合的案例分析,以供後人參考,可惜壯志未酬,即已過世。

許英魁照片

1905年7月12日 生於遼寧省遼陽市。

1926年7月 畢業於天津南開中學。

1934年7月 畢業於北京協和醫學院。

1934—1942年 任北京協和醫學院助教、講師、襄教授。

1938—1939年 在德國慕尼黑精神病研究神經病理科進修。

1939年6—9月在 美國芝加哥大學布林醫院神經外科進修。

1942—1951年 任北京大學醫學院神經科教授兼任主任,附屬醫院副院長。

1944—1945年 任北平市立精神病療養院醫務主任。

1944—1966年 任北京協和醫學院神經科襄教授、副教授、教授兼神經科主任。

1966年9月21日 因抑鬱症發作墜樓逝世於北京。

1 趙葆洵,許英魁.格林-巴利綜合征.中華神經精神科雜誌,1955,1:115.

2 王積詁,許英魁.關於正確認識某些腦瘤的癥狀、發病和病程的問題.中華神經精神雜誌,1959,5∶97.

3 陳亦斌、許英魁.多發性硬化時球后視神經炎的發生率.中華神經精神科雜誌,1965,9:128.

4 楊蜀蓮、許英魁.鞍內腫瘤時不典型的視野缺陷.中華神經精神科雜誌,1966,10:34