清朝官制

清朝官制

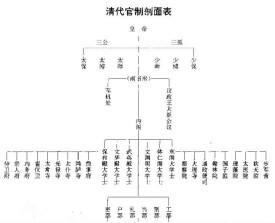

清朝是中國歷史上最後一個封建王朝,為加強中央集權,削弱、分化大臣權利,以防權臣篡位,建立了一套有別於以前各朝的官制。清朝官制有九品十八個級別,分中央官職和地方官職兩類。

清朝官制最初時大體承明之舊,只是對明朝官制中突出的弊端稍加厘革,直到雍正、乾隆時候,才逐步調整,從而穩定下來。

徠清朝中央官職分中樞部、佐理部和帝室部三類。例如內閣、軍機處、六部等。清朝地方官職分文官、武官等幾類,例如總督、巡撫、將軍、提督、等。

清朝沿襲明朝傳統,清初官制,大體承明之舊,只是對明朝官制中突出的弊端稍加厘革。直到雍正、乾隆時候,才逐步調整,從而穩定下來。

清朝內閣沿襲於明朝。入關前,皇太極曾創設文館,是為內閣的雛形。後來又把文館擴展為內三院,即內國史院、內秘書院和內弘文院,負責起草文書、撰擬詔令、編纂史書、頒布制度。

仍設內三院,順治十五年(公元1658年)始稱內閣。三年後復改內三院,

康熙九年(公元1670年)恢復內閣。設大學士、協辦大學士、學士,俱滿、漢分授。大學士仍冠以殿閣之名。清初有四殿(中和殿、保和殿、文華殿、武英殿)二閣(文淵閣、東閣),乾隆時去掉中和殿,增設體仁閣,為三殿三閣。清朝內閣雖居百官之首,但權力又遜於明朝。因為清初政務中心是議政王大臣會議。議政王大臣會議,是清朝初期滿洲親貴大臣商討並決定軍國大政的一種形式,稱為“國議”。其源可以上溯到努爾哈赤時代諸貝勒共議國事的制度。皇太極時參與議政人員的範圍有所擴大,故稱議政王大臣會議。清朝入關后,議政王大臣會議仍握有很大權力,內閣只不過負責一般例行的票擬。清聖祖親政后,在宮內設南書房,選翰林官入內當值。入值者得參與機密,擬寫諭旨,於是內閣之權又分於南書房。

清高宗即位,改名總理處,后仍復舊名。軍機處地址在今故宮隆宗門內的北邊。設軍機大臣和軍機章京,均為兼職。軍機大臣的全稱叫“軍機處行走”,或“軍機大臣上行走”,初入軍機處或資歷淺者則稱“在軍機大臣上學習行走”,歷事一段時間后,再去掉“學習”二字。行走是入值辦事的意思。在軍機處任職的官員稱為軍機大臣,統稱大軍機,軍機大臣的僚屬稱為軍機章京,又稱小軍機軍機大臣由皇帝從滿、漢大學士和各部、院、寺長官中特簡,或由軍機章京升任。軍機大臣之間無統屬關係,以品高資深者為班首。軍機處總的職責是“掌軍國大政,以贊機務”(《清史稿·職官一》)。

自軍機處成立后,皇帝對中央及地方機構或官吏有所指示,都由軍機處起草諭旨,皇帝閱定后,可以公開宣示的交內閣頒發,稱作明發;機密的或個別諭行的由軍機處封寄,稱作廷寄。不僅內閣無權過問,連議政王大臣也形同虛設,南書房也只管供奉詩文書畫了。議政王大臣會議在乾隆五十六年(公元1791年)下諭取消,南書房延續到光緒二十四年(公元1898年)取消。“軍機大臣,惟用親信”,一切秉承皇帝的意志行事,欽承宸斷,表明君主集權達到空前的高度。

如果說明朝中期內閣首輔多少還保留一點宰相權勢的話,那麼清朝的內閣和軍機處,則徹底消除了歷史上宰相制度的影響。明朝時為了進一步集權而不設宰相、中書省等機構,宰相的權利轉移到內閣,由內閣來處理國家政務。清朝繼承了這一做法,內閣的首輔大學士以及協辦大學士都被稱為中堂,即宰相的別稱,但實權則由軍機處掌握。

清朝沿襲明朝傳統,設六部(吏、戶、禮、兵、刑、工),各部長官(管部的大學士及尚書、侍郎等)稱堂官,部下屬各司的郎中、員外郎、主事以及主事以下的七品小京官稱為司官。

六部之設,與明朝相同。但有三點變化。

一是六部之官為復職,即有一漢員,必有一滿員。尚書、侍郎如此,司官也是一樣。一般說來,司官掌印為滿員,辦事為漢員。又有筆帖式,滿語是文書官的意思,專供筆札,以滿、蒙、漢旗人擔任(各院寺皆設)。

二是所屬機構有部分調整。如戶部下設十四司,刑部下設十八司。

三是職權小於明朝六部。如吏部的一部分人事權劃歸軍機處。兵部不問八旗軍政,所司止綠營具體事務,軍事調動、命將征伐,則歸於皇帝,出於軍機處。工部主管工程建設,但黃河、海塘等重要工程皆皇帝指示調度,工部並不過問。乾隆時,六部之外,又增設樂部。樂部管理大祭禮、大朝會演樂及審定樂器音律。設典樂大臣。統領神樂署、和聲署、什幫處。

清朝軍隊主要分八旗和綠營兩個系統。八旗又分京營和駐防兩部分,京營中侍衛皇帝的稱為親軍,由侍衛處(領侍衛府)領侍衛內大臣和御前大臣分掌,而御前大臣持掌乾清門侍衛和皇帝出行隨扈,權位尤重。其他守衛京師的有驍騎營、前鋒營、護軍營、步兵營、健銳營、火器營、神機營、虎槍營、善撲營等。驍騎營由八旗都統直轄;前鋒營、護軍營、步兵營各設統領管轄;健銳營、火器營、神機營由於都是特種兵,設掌印總統大臣或管理大臣管轄;虎槍營專任扈從、圍獵等,設總統管轄;善撲營則專門練習摔角。

綠營即漢兵,駐紮京師的稱巡捕營,歸步軍統領管轄。綠營的建制分標、協、營、汛幾級,標又分為督標、撫標、提標、鎮標、軍標、河標、漕標等,分別由總督、巡撫、提督、總兵、八旗駐防將軍、河道總督、漕運總督統率。督標、撫標、軍標、河標、漕標都是兼轄,實際各省綠營獨立組織為提標、鎮標,提督實為一省的最高武官,總兵略低於提督。總兵以下,副將所屬為協,參將、游擊、都司、守備所屬為營,千總、把總、外委所屬為汛。

清朝沿襲明代設都察院,左都御史、左副都御史為監察院長官,右都御史、右副都御史則為總督、巡撫的加銜。

都察院也與明朝相仿。不同之處有五點。

一是左右都御史、左右副都御史均為復職。乾隆時裁撤僉都御史。其中左職為堂上官,主管都察院事務;右都御史為總督的兼銜,右副都御史為巡撫、河道總督、漕運總督的兼銜。

二是把明朝具有封駁職能的六科併入都察院。六科設掌印給事中和給事中,均為復職。六科的主要職責是掌發科抄,即各科每日派一名給事中赴內閣領取批複的本章,按內容分抄有關衙門承辦。給事中地位高於御史,為御史升轉之途。清朝給事中一般不司封駁,稱清望之官。

三是都察院按省區分為十五道(清末增至二十道),每道設掌印御史和一般御史。十五道分管稽核各省刑名案件,同時分工稽察在京各衙門事務。清代各道與明代最大的不同是御史出巡制度廢革。順治時,還因臨時需要設過巡按御史、兩江御史、巡田御史及巡鹽御史,均徠不屬於十五道,行之不久,即行罷革。以後雖偶有差派在京御史巡察各地,但規模小,時間短,不成制度。

四是增設五城察院和五城兵馬司。明朝京師有巡城御史及五城兵馬司,清朝在京師中、東、西、南、北五城各設有一個察院,其長官稱巡城御史,由給事中、御史中簡派,一年一更替。五城兵馬司各設指揮、副指揮等官。各城察院和兵馬司,分管本城區的治安。

五是增設宗室御史處、稽查內務府御史處,分別監察宗人府和內務府的事務。都察院與刑部、大理寺仍稱三法司。都御史與六部尚書合稱七卿。九卿的設置也與明朝相同。

清沿襲明制,大致分省、府、縣三級,總督、巡撫為掌握行政、軍事、監察大權的高級地方官員,布政、按察兩使為督、撫的屬官。與督、撫平行的有駐防將軍和提督學政,不過駐防將軍只管八旗駐軍;提督學政只管學校與科舉考試,其權力不能與督、撫相比的。省以下有道的設置,道為監察區性質,不算正式行政區。道主要有分守道和分巡道兩種,兼兵備銜,另有一些不屬布政、按察二司的道,如海關道、管河道、督糧道、鹽法道等。省以下為府,設知府、同知、通判等官,與府平行的有直隸廳,設同知、通判。府以下為縣,設知縣、縣丞、主簿等官,與縣平行的為散廳,設置同直隸廳。在少數民族地區則設專門機構管理,即土司,一般分為兩種:一種由軍事部門管轄,如宣慰司、宣撫司、安撫司、招討司、長官司等,其中還有投降清朝的土司官職由明朝直接承襲下來的指揮使司,長官為指揮使,宣慰使、宣撫使、安撫使等;另一種是由行政部門管轄,也設府、縣等,官員稱土知府、土知縣,通常由少數民族頭人擔任。

| 品級 | 中央 | 地方 | 軍官 |

| 正一品 | 太師、太傅、太保、三殿三閣(保和殿、文華殿,武英殿;體仁閣、文淵閣、東閣 大學士、領侍衛內大臣、掌鑾儀衛事大臣。 | 大學士兼管總督 | 領侍衛內大臣、掌衛事大臣 、伊犁將軍、綏遠將軍 |

| 從一品 | 太子太師、太子太傅、太子太保、少師、少傅、少保、協辦大學士、各部院尚書(吏部、兵部、刑部、工部、禮部、戶部、理藩院)、都察院左右都御史。提督九門步軍巡捕五營統領(九門提督)、內大臣 | 總督(授兵部尚書,都察院右都御史)、漕運總督(授都察院右都御)、河道總督(授都察院右都御)、駐藏大臣(授兵部尚書) | 駐防將軍、都統、提督 |

| 正二品 | 太子少師、太子少傅、太子少保、內務府總管、鑾儀衛使、大理院正卿 | 總督 、山東巡撫、漕運總督、河道總督 | 八旗護軍統領、(左、右)翼前鋒統領,副都統、總兵 |

| 從二品 | 內閣學士、軍機處散秩大臣、翰林院掌院學士、各部院左右侍郎。 | 巡撫、布政使 | 副將 |

| 正三品 | 都察院左右副都御史、通政使、大理寺卿、詹事府詹事、上駟院卿、大理院少卿、太常寺卿 | 順天府尹、奉天府尹、按察使 | 步軍翼尉、 一等侍衛、火器營翼長、健銳營翼長、前鋒參領、護軍參領、驍騎參領、武備院卿、參領。 城守尉、參將。 |

| 從三品 | 太僕寺卿、光祿寺卿 | 都轉鹽運使司鹽運使、參政道 | 包衣護軍參領、包衣驍騎參領、王府一等侍衛。 游擊、下五旗參領、協領、指揮同知、宣慰使、土游擊 |

| 正四品 | 通政使司副使、鴻臚寺卿、大理寺少卿、太常寺少卿、太僕寺少卿、詹事府少詹事、都察院六科給事中 | 順天府丞、奉天府丞、各省守巡道員、鹽法道、副使道。 | 防守尉、佐領、都司、指揮僉事、宣慰使司同知、土都司、兵備道、代本 |

| 從四品 | 內閣侍讀學士、翰林院侍讀學士、翰林院侍講學士、光祿寺少卿、國子監祭酒 | 知府、土知府、都轉鹽運使司運同、參議道、宣撫使、宣慰使司副使 | 城門領、包衣護軍副參領、包衣驍騎副參領、包衣佐領、四品典儀 |

| 正五品 | 各部院郎中、太醫院院使、左右庶子、僉事道、欽天監監正 | 直隸州知州、同知、土同知、順天府治中、奉天府治中、監掣同知 | 步軍副尉、步軍校。 關口守御、防禦、守備、宣撫使司同知、千戶、宣慰使司僉事 |

| 從五品 | 鴻臚寺少卿、各部院部外郎、翰林院侍講、翰林院侍讀、詹事府洗馬 | 各州知州、都轉鹽運使司副使、土知州 | 委署護軍參領、委署驍騎參領、下五旗包衣參領。 副千戶、宣撫使司副使、招討使、安撫使、長官司長官使、河營協辦守備、守御所千總 |

| 正六品 | 太醫院左右院判、內閣侍讀、左右中允、主事、都察院都事 | 京府通判、土通判、京縣知縣、通判 | 蘭翎侍衛、整儀尉、親軍校、護軍校、前鋒校、鳥槍步軍校、驍騎校、委署步軍校。千總、宣撫使司僉事、安撫使司同知、招討使司副使、長官司副長官、百戶、土千總、門千總、營千總 |

| 從六品 | 左右贊善、翰林院修撰 | 土州同、州同、運判、理同 | 內務府蘭翎長、六品典儀。盛京游牧副尉 |

| 正七品 | 內閣典籍、主簿、評事、通政使、太常寺典簿司知事、太常寺博士、御醫 | 知縣、京縣縣丞、順天府滿洲教授、訓導、土知縣、縣視學、巡農御史、巡鹽御史 | 城門吏、太僕寺馬廠協領。 把總、土把總、安撫使司副使 |

| 從七品 | 五官靈台郎、光祿寺典簿、布政使司都事、翰林院檢討、國子監博士、七品典儀。 | 土州判、州判。 | 衛千總、安撫使司僉事 |

| 正八品 | 司務、司庫、協律郎、國子監學正、太醫院吏目 | 土縣丞、縣丞、庫大使、按察使司知事、府廳學正、鹽課司大使、鹽引批驗所大使、教諭 | 外委千總 |

| 從八品 | 五官摯壺正、典簿 | 訓導、鹽運司知事 | 委署親軍校、委署護軍校、委署前鋒校、委署鳥槍護軍校、委署驍騎校 |

| 正九品 | 主簿、土主簿、土知事、庄頭、府廳知事 | 各營蘭翎長、外委把總 | |

| 從九品 | 孔目外郎、司獄、司晨、醫士、鳴贊待詔、欽天監博士 | 倉大吏、吏目、巡檢、道府大使、府稅課司大使 | 太僕寺馬廠委署協領、編外外委 |

| 未入流 | 五城兵馬司吏目府使、醫士、布政使司檢校 | 正術、正科、訓術、訓科、典術、典科、關廳庫大使、驛丞、茶引批驗所大使、河泊所大使、道會、道正、京師崇文門關分司副使、州縣稅課司大使 | 五城兵司吏目 |

| 品級 | 歲俸 | 頂飾 | 補子 |

| 一品 | 歲俸180兩 | 朝冠頂飾東珠一顆、上銜紅寶石 吉服冠用珊瑚頂 | 文官:仙鶴 武官:麒麟 |

| 二品 | 歲俸155兩 | 朝冠頂飾小寶石一塊,上銜鏤花珊瑚 吉服冠用鏤花珊瑚頂 | 文官:錦雞 武官:獅子 |

| 三品 | 歲俸130兩 | 朝冠頂飾小紅寶石,上銜小藍寶石 吉服冠用藍寶石頂 | 文官:孔雀 武官:豹子 |

| 四品 | 歲俸105兩 | 朝冠頂飾小藍寶石,上銜青晶石 吉服冠用青金石頂 | 文官:雲雀 武官:老虎 |

| 五品 | 歲俸80兩 | 朝冠頂飾小藍寶石,上銜水晶石 吉服冠用水晶石頂 | 文官:白鷳 武官:熊 |

| 六品 | 歲俸60兩 | 朝冠頂飾小藍寶石,上頂硨磲 吉服冠用硨磲頂 | 文官:鷺鷥 武官:彪 |

| 七品 | 歲俸45兩 | 朝冠頂飾小藍寶石,上頂素金頂 吉服冠用素金頂 | 文官:鸂鶒 武官:犀牛 |

| 八品 | 歲俸40兩 | 朝冠陰文鏤花金,頂無飾 吉服冠用鏤花素金頂 | 文官:鵪鶉 武官:犀牛 |

| 九品 | 歲俸35 兩 | 朝冠陽文鏤金頂 吉服冠用鏤花素金頂 | 文官:練雀 武官:海馬 |

註:

1、以上均為正俸,京官例支雙俸。又每正俸一兩兼支米一斛。大學士、六部尚書、侍郎,俸米再加倍支給。

2、王公百官補服均為石青色,朝服、蟒袍為石青色或藍色。

3、風憲官(御史)補服綉獬豸。

4、武官又有養廉銀,如提督880兩,下至把總100兩。