共找到4條詞條名為精神病的結果 展開

- 心理障礙疾病

- 精神活動出現不同程度障礙的表現

- 精神障礙

- 泰國電影

精神病

心理障礙疾病

心理障礙是指一個人由於生理、心理或社會原因而導致的各種異常心理過程、異常人格特徵的異常行為方式,是一個人表現為沒有能力按照社會認可的適宜方式行動,以致其行為的後果對本人和社會都是不適應的。

當心理活動異常的程度達到醫學診斷標準,我們就稱之為心理障礙,心理障礙強調是這類心理異常的臨床表現或癥狀,不把它們當做疾病看待。此外,使用心理障礙一詞容易被人們所接受,能減輕社會的歧視。

通常所說的“心理障礙”有一個比較一般的定義,指沒有能力按社會認為適宜的方式行動,以致其行為後果對本人或社會是不適應的。這種“沒有能力”可能是器質性損害或功能性損害的結果,或兩者兼而有之。可概括為:①心理機能失調指認知情感或者行為機能的損壞;②個人的痛苦該病症給個人造成痛苦;③非典型的或者非文化所預期的不是該地區文化行為典型的特點。

人類精神活動是有機的、協調的、統一的。從接受外界刺激,一直到做出反應,是一系列相互聯繫不可分割的活動。精神活動包括感覺、知覺、記憶、思維、情緒、注意、意志、智能、人格、意識等,其中任何一方面的變化均可表現為精神活動障礙,即精神活動的各個方面互不協調或精神活動與環境不協調,均可表現為精神異常。

心理異常的表現可以是嚴重的,也可以是輕微的。

心理異常的表現是多種多樣的,目前,一般仍按下述系統對其進行分類。

1.嚴重的心理異常

2.輕度的心理異常

3.心身障礙

4.大腦疾患和軀體缺陷時的心理異常

包括中毒性精神病、感染性精神病、腦器質性精神病、顱內感染所伴發的精神障礙、顱內腫瘤所伴發的精神障礙、腦血管病伴發的精神障礙、顱腦損傷伴發的精神障礙、癲癇伴發的精神障礙、錐體外系統疾病和脫髓鞘疾病的精神障礙、老年性精神病、精神發育不全、聾、啞、盲、跛等軀體缺陷時的心理異常。

5.特殊條件下的心理異常

如某些藥物、致幻劑引起的心理異常;特殊環境(航天、航海、潛水、高山等)下引起的心理異常;催眠狀態或某些特殊意識狀態下的心理異常等。

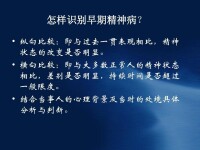

1.比較

個體自己可以感到不同於以往,如體驗到情緒低落、不高興或壓抑,並且感到痛苦,因而需要尋求醫生的幫助。或者觀察者根據自身的經驗觀察到患者的行為不同於以往,亦可以認為是異常。

2.心理活動性質的改變

如果觀察到患者的心理活動有明顯的質的改變,如出現幻覺、妄想、明顯的語言紊亂或行為異常,則提示是心理障礙。

3.社會適應障礙

人的行為總是與環境協調一致的。如果個體出現了社會適應不良,則反映他的心理活動可能異常。但人的社會適應行為和能力受時間、地點、文化、風俗等因素的影響,故社會適應標準要根據具體情況而定。

4.統計學標準

統計學標準認為,人們的心理測量結果通常呈正態分佈,居中的大部分人屬於心理正常範圍,兩端這都被視為“異常”。因此,確定一個人心理正常與否,要看其偏離正常人心理特徵的平均水平程度。也就是說,一種心理活動再同等條件下若為大多數人所具有屬於正常;若背離了大多數人的一般水平就是異常。人們已經設計出不同的心理測量技術測定不同的心理特徵。根據某一個體的測量結果與正常人群測量結果的比對可以區分出正常、異常胡臨界狀態,如智商:低於70定為異常;70~90定為臨界狀態;90以上為正常。另外,臨床是用的一些量表也利用類似的原理設計的,其結果可以供臨床參考。

5.癥狀與病因學標準

癥狀與病因學標準時將心理障礙當做軀體疾病來看待。如果一個人身上表現得某種心理現象或行為,可以找到病理解剖或病理生理變化,便認為此人有心理障礙或凈勝疾病。如藥物中毒性心理障礙,可依是否存在某種藥物作為判斷依據。此時物理、化學檢查和心理生理測定等具有重要的意義。

根據病因,臨床表現和相關檢查即可診斷。

正確區分心理活動的正常與異常常有困難,其原因有四:

1.人的心理活動是不可見的,只能通過個體的言語和行為推測他的心理活動過程。

2.心理活動受多種因素如環境、人際和社會文化關係等的影響,而言語和行為亦是如此。

3.心理活動的個體差異很大。

4.正常的和異常的心理活動之間缺乏明顯的分界。

因此,僅有一方面的心理活動異常還不能肯定就是心理障礙;診斷心理障礙需要符合一定的標準,而且個體自己感到痛苦或者明顯影響其社會交往或職業功能。

精神病

此外,心理諮詢也適用於神經症,包括強迫症、焦慮症、恐怖症、疑病症、神經衰弱以及人格問題等,還適用於心理生理障礙(即心身疾病)、神經系統器質性疾病引起的心理障礙、兒童情緒障礙、學習障礙、各種智力發育異常等。

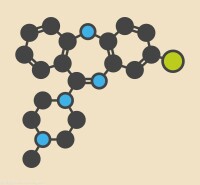

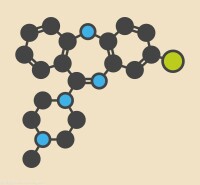

精神病指的是大腦機能活動發生率亂,導致認識、情感、行為和意志等精神活動不同程度障礙的疾病的總稱。致病因素有多方面:先天遺傳、個性特徵及體質因素、器質因素、社會性環境因素等。許多精神病人有妄想、幻覺、錯覺、情感障礙、哭笑無常、自言自語、行為怪異、意志減退,絕大多數病人缺乏自知力,不承認自己有病,不主動尋求醫生的幫助。(普通人也存在不承認自己有病現象,所以不能把缺乏自知力和不承認自己有病作為確定精神病的依據)。

還有不少人總愛用嘲笑的口吻說別人:“你有神經病”。其實,神經病是指中樞神經系統和周圍神經的器質性病變,這些病變往往有明顯疼痛、麻木、感覺喪事、癱瘓等癥狀或/和神經系統定位的體征,並可以通過醫療儀器如腦CT、MRI等找到病變的位置。常見的神經系統疾病有:腦炎、腦膜炎、腦囊蟲症、腦出血、腦梗塞、癲癇、腦腫瘤、重症肌無力等。患者應去神經內科或神經外科尋求診治。

心理問題分為一般心理問題與嚴重心理問題,在嚴重心理問題之上還需要判斷區分嚴重心理問題和精神病區別,其中若是屬於精神病範疇需要由具有處方權的心理醫生或精神病醫生提供專門的治療,特別是藥物治療。

在心理學界與精神病學界有普遍公認的判斷病與非病三原則,即:

第一、是否出現了幻覺(如幻聽、幻視等)或妄想;

第二、自我認知是否出現問題,能否或是否願意接受心理或精神治療;

第三、情感與認知是否倒錯混亂,知、情、意是否是統一,由此社會功能是否受到嚴重損害(即行為情緒是否已經嚴重脫離理智控制)。

重點在於對幻覺妄想與情感是否倒錯混亂兩個方面,對於是否有自我認知的判斷應是在這兩個重要判斷基礎之上。

神經症又稱神經官能症或精神神經症。是一組精神障礙的總稱,包括神經衰弱、強迫症、焦虛症、恐怖症、軀體形式障礙等等,患者深感痛苦且妨礙心理功能或社會功能,但沒有任何可證實的器質性病理。病程大多持續遷延或呈發作性。神經症的發病通常與不良的社會心理因素有關,不健康的素質和人格特性常構成發病的基礎。癥狀複雜多樣,其典型體驗是患者感到不能控制的自認為應該加以控制的心理活動,如焦慮、持續的緊張心情、恐懼、纏人的煩惱、自認毫無意義的胡思亂想、強迫觀念等。患者雖有多種軀體的自覺不適感,但臨床檢查未能發現器質性病變。

精神病是由於人體內外各種有害因素引起的大腦功能紊亂,導致知覺、意識、情感、思維、行為和智能等障礙的一類疾病,特點是心理狀態的異常,表現為各種各樣的精神癥狀。如錯誤的判斷時間、地點、人物;覺察不到自己的精神活動或軀體的存在;感到自己的言語思維、行為不由自己支配而由外力支配;客觀現實中並不存在某種事物,病人卻感知有;病態的、錯誤的判斷和推理,因而是與事實不符合的錯誤的想法,但患者卻堅信不移,不能以親身體驗與經歷加以糾正,淡漠、不關心周圍的一切等。

在日常生活中,也有些人常將精神病與神經症混為一談,其實二者也是不同的。人們常說的精神病多指重性精神病,神經症是一組輕度精神障礙,主要區別如下:

(1)病因不同:人們普遍認為精神病是“受刺激”后得的,其實直到今天精神病學的研究仍認為大多數精神病是一種病因尚不明的疾病。當然,某些精神病人發病前曾遇到不愉快的事情,但更多的與患者的內因有密切的關係。人生在世都可能遇到各種挫折和困難,但患精神病者究竟是少數,有些病人在發病前並無任何精神刺激。所以,精神刺激只是發病誘因,而非發病原因。恰恰相反,神經症一般由現實或幼時創傷性心理致病因素引起發病的。

(2)分類不同:提起精神病,人們總認為有文武的兩種,其實不然,精神病為數最多的是精神分裂症和情感性精神障礙。說到神經症,人們就會把它與神經衰弱等同起來。實際上,神經症不是一個疾病單位而是一組精神障礙,它包括恐懼症、焦慮症、強迫症、抑鬱性神經症、癔症、疑病症、神經衰弱和人格解體神經症、軀體化障礙、職業性神經症(即知識分子的職業病—書寫痙攣綜合征。其特點是:凡是從事書寫工作時手指發生功能障礙,而做其他工作時則完全正常。此症好發於作家、畫家、教師、編輯、繪圖員、秘書等長期用手做精細動作的人)。

(3)臨床表現不同:精神病患者對自己的心理狀態異常沒有認識,因此不承認自己有精神病,不主動就醫,甚至拒絕看病;而神經症除癔症外,沒有精神病性癥狀(幻覺、妄想等)對他的心理狀態的異常有認識,因此有患病的感覺,主動求醫。精神病的行為改變有時超過了社會所能接受的限度,如無故擠眉弄眼、作鬼臉,吃些不能吃的東西:肥皂、污水等。行為不可理解,不知道動機目的何在;而神經症的行為改變通常仍保持在社會所能接受的限度之內,如恐懼症患者對某種物體或處境,害怕和恐懼,常採取迴避行為;強迫症病人具有不安全感,於是反覆檢查門、窗是否關好,床下是否藏著小偷;神經衰弱病人容易激動,為微不足道的小事生氣等。

(4) 治療方法不同:精神病必須堅持精神藥物治療為主,輔以心理治療。藥物包括:抗精神病藥物(如氟哌啶醇、甲硫噠嗪、氯丙嗪、維思通、奮乃靜、舒必利、氯氮平、阿立哌唑、啟維等);抗抑鬱葯(百憂解、賽樂特、嗎氯貝胺、馬普替林、丙咪嗪、氯丙咪嗪、阿米替林、多慮平等);抗躁狂葯(碳酸鋰、卡馬西平)抗焦慮葯(安定、氯硝安定、阿普唑侖等)。神經症的治療卻是以心理治療為主,藥物治療為輔。心理治療必須由受過專業訓練的人來實施,正象外行人自作主張給親友或自己服藥,不能正當地稱為藥物治療一樣。求神拜佛也有可能對病人產生好的心理作用,但不能說這是一種心理治療。既然目前不知道精神病的病因,所以目前使用精神藥物是很盲目的,產生的副作用非常大,治療效果不明顯,沒有特效藥。

綜上所述,神經病是神經系統器質性病變,表現為感覺、運動的異常。而精神病和神經症均為心理狀態的異常。一般地說,精神病的異常明顯,神經症的異常較輕;精神病患者不承認自己有病,拒絕就醫,而神經症患者有病感,主動求醫。

在很多人的頭腦中,常常存在一種錯誤的概念,就是把神經病和精神病混為一談。每當聽到人家說“神經病”,馬上就會想到“瘋子”、“傻子”。其實,精神病和神經病是兩種完全不同的疾病,不能混為一談。

神經病是神經系統疾病的簡稱。是指中樞神經系統和周圍神經的器質性病變,並可以通過醫療儀器找到病變的位置。常見的神經病有:腦炎、腦膜炎、腦囊蟲病、腦出血、腦梗塞、癲癇、腦腫瘤、重症肌無力等。患者應去神經科尋求診治。

然而神經病與精神病之間有時也存在著聯繫,例如腦炎、腦腫瘤、腦外傷、癲癇等神經科患者常伴有精神癥狀,有的還以精神癥狀為突出表現。但結合病史及全面軀體檢查,鑒別它們是不困難的。神經病應去腦系科診治,而精神病則應去精神病專科醫院診治。

精神分裂症、狂躁抑鬱性精神病、更年期精神病、偏執性精神病及各種器質性病變伴發的精神病等。患者及家屬應和精神科醫生配合治療。

精神病

還有不少人愛把神經病與心理疾病特別是精神病等同起來,總愛用嘲笑的口吻說:你有神經病。其實是個誤區,神經病和精神病是區分開來的,精神病屬於心理疾病範圍,神經病屬於器質性病理範圍。

了解精神病的各大癥狀,可以有效做到早發現早治療,提高精神病的治癒率。

(1)思維破裂。患者思考問題時沒有中心,第1個念頭和第2個念頭之間缺乏任何聯繫,講話時前言不搭后語,顛三倒四,有頭無尾,缺乏條理。醫生完全無法與思維破裂的患者進行語言交流和進行醫療檢查。

(2)情感障礙。對親人疏遠、冷淡,甚至敵對。對一切事物表現冷淡,漠不關心,整天悶坐,胡思亂想。情感障礙明顯的患者完全失去自我管理的能力,嚴重影響進食、睡眠和休息,對患者自身的健康造成嚴重的危害。

(3)幻覺妄想。幻覺中以幻聽為多,患者聽到空中或房上有人對她講話,或聽到一些人議論她。患者的行為常常受到幻覺的影響,甚至服從幻覺的“指令”做出一些危險動作。幻覺妄想可導致突發行為改變,會突然出現自殺、自傷、衝動、出走、無自知力等精神癥狀。

被害妄想:這是所有精神病人最常見的癥狀之一,多數病人採取忍耐、逃避的態度,少數病人也會“先下手為強”,對他的“假想敵”主動攻擊。對此,最重要的是弄清病人的妄想對象,即:病人認為是誰要害他。如果病人的妄想對象是某個家裡人,則應盡量讓這位家屬遠離病人,至少不要讓他與病人單獨在一起。

精神病

抑鬱情緒:精神病病人在疾病的不同時期,可能出現情緒低落,甚至悲觀厭世。特別需要注意的是,有相當一部分自殺成功的病人,是在疾病的恢復期實施自殺行為的。病人在精神病癥狀消除以後,因自己的病背上了沉重的思想包袱,不能正確對待升學、就業、婚姻等現實問題,感到走投無路,因此選擇了輕生。對此,家屬一定要防患於未然,要儘早發現病人的心理困擾,及時疏導。

極度興奮:病人的精神癥狀表現為嚴重的思維紊亂、言語雜亂無章、行為缺乏目的性,這類病人也可能出現自傷或傷人毀物。由於病人的興奮躁動是持續性的,家屬有充分的思想準備,一般比較容易防範。家屬要保管好家裡的刀、剪、火、煤氣等危險物品,但最根本的辦法,是使用大劑量的、具有強烈鎮靜作用的藥物來控制病人的興奮。

葯源性焦慮:抗精神病葯的副作用之一是可能引起病人莫名的焦躁不安、手足無措,並伴有心慌、出汗、恐懼等。這些表現多是發作性的,多數發生在下午到傍晚時分,也有的病人在打長效針以後的2到3天內出現上述表現。這種時間上的規律性,有助於家屬判斷病人的焦慮情緒是否由於藥物所致。

時效波先生在《需求鬥爭獎賞與精神疾病》一文中,從生物學、心理學和哲學的角度論述了精神疾病的發病機理:人的一切心理、行為活動只有在意識和潛意識的本能協同協作下,遵循“需求鬥爭獎賞”規律,進行著有動機和興趣、有進展和獎賞的鬥爭,人腦才能體驗到自信、愉悅等積極的情緒,才能成為正常人。否則,就要受到懲罰。就像人的胃這一器官,是生命進化的結果,是用來消化和吸收食物,滿足生命體生理需求的;如果像厭食症患者那樣毫無食慾、味同嚼蠟地進食(類似進行著無動機、無興趣鬥爭的抑鬱症),或專門吃些生魚生肉等消化不了的食物(類似進行著無進展、無獎賞鬥爭的神經質症),違背了作為生命進化發展結果的胃的活動規律,當然要受到懲罰。

精神病

“需求—鬥爭—獎賞”是人類正常生存發展進化的前提和基礎,沒有需求,沒有鬥爭,沒有獎賞,人類就不會進化和發展。同理,進化發展到今天的人類,如果迷失鬥爭方向,喪失了需求動機和鬥爭熱情,不願再進行鬥爭;或者違背規律,選錯鬥爭對象,鬥爭了而毫無進展,不能獲得愉悅獎賞,就必然要產生副面的消極情緒,乃至發展為心理疾病。

1.有主導需求,進行著有動機和興趣、有進展和獎賞的鬥爭(正常人)

2.無主導需求,進行著無動機、無興趣的鬥爭(抑鬱症)

無主導需求,並不是沒有需求,只是基本需求得到滿足、某種目標得以實現或換了新環境后,患者沒有了能提起鬥爭興趣和熱情的主導性需求目標,迷失了鬥爭的方向。雖然患者也可能有必須鬥爭的心理和環境壓力,但就是意識不到問題的解決對個人具有的現實意義,產生不了鬥爭的動機、興趣和熱情,總提不起精神。

3.以消除身心的不良認知感受為主導需求,進行著無進展、無獎賞的鬥爭(神經質症:包括普通神經質症、強迫神經質症和焦慮神經質症)

神經質症患者是以消除主觀放大了的身心不良認知感受為主導需求,偏離了正常人的需求鬥爭方向,選錯了鬥爭的對象,進行著無進展、無獎賞的鬥爭。

4.雖有主導需求,卻逃避鬥爭,獎賞自然也無從談起(癔症)

遇到所謂的危機或壓力時,癔症患者也有趨利避害的主導需求,但他們卻不自覺地採取了逃避鬥爭的方式,昏迷狂亂、神遊物外、蒙蔽視聽、痙攣痛苦。

5.無法正常鬥爭(精神病)

精神病患者的大腦出現了問題,不能像正常人那樣進行正常的認知、感受、思維,也就不存在遵循規律,因而也無法正常鬥爭。

精神病的治療主要採取藥物治療,行為治療,工作治療,娛樂治療,心理治療及各方面疏導,以消除或減輕病者的種種障礙。另外,飲食療法也是一個很不錯的選擇。

精神病

國家衛生部近日發布的《醫療技術臨床應用管理辦法》明確:異種幹細胞治療技術、異種基因治療技術、人類體細胞克隆技術等暫不得應用於臨床。

將於今年5月1日施行的該《辦法》還規定,將對中樞神經系統手術戒毒、立體定向手術治療精神病技術、異基因幹細胞移植技術、瘤苗治療技術以及同種器官移植技術、變性手術等第三類醫療技術進行審核;凡在此辦法發布前已臨床應用醫療機構應在六個月內向技術審核機構提出審核申請;未獲衛生行政部門醫療技術登記的,一律停止臨床應用。

衛生部解釋說,第三類醫療技術是指涉及重大倫理問題,安全性、有效性尚需經規範臨床試驗研究,進一步驗證的醫療技術以及風險性高,安全性、有效性尚需驗證的醫療技術。

衛生部近日印發《醫療技術臨床應用管理辦法》,明確國家建立醫療技術臨床應用准入和管理制度,對醫療技術實行分類、分級管理。衛生部負責第三類高風險醫療技術的審定和臨床應用管理,並負責制定和調整第三類醫療技術目錄。該《辦法》將於5月1日起施行。

衛生部醫政司有關負責人指出,目前,我國僅對部分專項醫療技術臨床應用實施了准入管理,尚未建立醫療技術臨床應用綜合管理的專門制度。臨床上,有些新的診療技術已經比較成熟,但還需要對應用技術的醫療機構和醫務人員資質作出規定;有些技術在安全性、有效性、醫學倫理等方面尚有爭議,不適於臨床應用;一些醫療機構在不具備相應人員、設備、設施、技術條件的情況下,存在不規範地應用相關醫療技術的現象。《辦法》的頒布實施填補了我國在醫療技術准入管理領域的空白,將從源頭上規範技術使用,遏制濫用。

主治:精神分裂症、抑鬱症、癲癇。

西藥方:齊拉西酮、氯氮平、奮乃靜、氯丙嗪、利培酮、氟哌啶醇、富馬酸喹硫平、舒必利、曲美托嗪、奧氮平等。

隨著社會的不斷發展,工作和生活的壓力不斷增大,我國精神病患者是逐年增多,目前我國有精神病患者1億人,精神病多在青壯年時期發病,有的間歇發作,有的持續進展,並且逐漸趨於慢性化,複發率高、致殘率高,如不積極治療,可出現精神衰退和人格改變,不能適應社會生活,難以完成對家庭和社會應擔負的責任。

傳統觀念認為,精神病是不可治癒的,一旦患上精神病,只能長期服用藥物來維持正常的精神狀態。隨著社會的發展,通過心理療法可以徹底治療部分精神病,在北京等地,部分對精神病有深入研究的心理諮詢機構已經可以通過心理治療幫助病人徹底治癒精神病。

世界精神衛生日宣傳活動

近年來,隨著人們生活水平提高,對自身健康逐漸重視,對葯膳食療的追求已作為提高生活質量的重要手段。今天,葯膳食療從理論到實踐均取得了前所未有的進展。1973~1984 年每年平均有兩本葯膳食療專著問世,1985~1995 年平均每年有十本專著問世,1998 年我國召開了首屆國際葯膳食療學術研討會,是一次全面總結近50 年的葯膳療領域新成果的盛會。

一直以來人們更習慣於到醫院就醫,主要採取藥物治療,但病人長期服藥,是存在著潛在的不良影響的,病人長期依賴藥物,使病情逐漸趨於慢性化。從醫學精神病學的角度來看,精神病是不可被治癒的,只能是藥物控制下的終生維持,因此精神病的治癒率是很低的。

精神病

但是,精神病的治療也不是難以逾越的障礙,隨著社會的發展,心理治療對於精神病的作用已越來越顯示其效力,通過心理療法可以徹底治療大部分精神病,在北京等地,部分對精神病有深入研究的心理諮詢機構已經可以通過心理治療幫助病人徹底治癒精神病。

對於精神病分類各國的標準不同,隨著醫學科學的發展,精神病的分類逐漸系統化,目前我國對精神疾病的習慣分為十四種:

精神病

1.腦器質性精神障礙:由於腦組織直接受到損害而造成的器質性精神病,如:腦外傷、腦出血、顱內腫瘤等因素所致。

2.軀體疾病伴發的精神障礙:這是由於軀體疾病影響了大腦功能而造成的,如:心、肺、肝、腎發生疾病,導致腦供血、供氧不足;或代謝產物堆積,或水與電解質平衡紊亂,從而繼發腦功能紊亂。

3.酒依賴或酒精中毒性精神障礙:由於長期飲酒形成依賴(成癮)后逐漸出現精神障礙,或在突然停飲后急劇發作。

4.鴉片類及其他精神活性物質伴發的精神障礙。

6.精神分裂症:為較常見的重型精神病之一,多起病於青壯年主要可分偏執型、青春型、緊張型、單純型等,常見癥狀有:精神恍惚、狂躁不安、幻覺妄想、興奮躁動、打人毀物、抑鬱多疑等,病程遷延不愈,病人及家屬痛苦萬分。

7.偏執型精神病:以系統的妄想為主要癥狀。

9.情感障礙:為較常見的重性精神疾病之-,以顯著而持久的情緒改變為基本臨床表現。

10.心因性精神障礙:由嚴重精神打擊或強烈的精神刺激所致。

12.人格障礙:人格特徵明顯偏離正常,影響其社會和職業功能,本人精神上感到很痛苦。通常始於童年,並持續終生,主要有偏執型,反社會型、衝動型、表演型,依賴型、自戀型。

13.性心理障礙:指兩性行為在心理上偏離正常而導致活動行為上的異常,常見症有:窺陰症、露陰症、戀物症、戀童症、著裝異性症。

14.精神發育遲滯:童年起即表現為全面智力低下和社會適應困難。

精神病人的護理及防止複發的要點

一、首先病人及家屬要了解一些精神衛生知識和概念,提高自我防禦能力。

精神病

二、正確對待自己的疾病和處理好周圍的人際關係,更好的適應社會、家庭生活和工作。

三、樹立信心,消除思想顧慮和自卑心理。樹立正確的人生觀,增強適應及自我調節能力。

四、嚴格按時按量遵醫囑服藥,不要認為病情輕了,好了,就擅自減、停服藥,要始終與醫生保持聯繫,由醫生根據病情指導調整和減停服藥。

五、適當體育鍛煉及文娛活動,儘可能多幹些力所能及的勞動。杜絕飲酒、控制吸煙、注意休息、避免精神刺激,保持心態平衡。

六、許多病人秋冬或開春季節病情易反覆,這與氣候變化,病人一時不能適應有關。因此,當季節轉換時,及時增添衣物,平時加強體質鍛煉,亦可防止或減少發病。

眾多資料表明,青少年和兒童是心理問題增多的重要人群。少兒心理行為偏異會不會對將來的人生產生影響,一直深受人們關注。少兒時期的不少心理障礙都可能延續到成年或發展為成人精神病。除早期發現和進行有效干預外,追蹤觀察預后也非常必要。

精神病

據不完全統計,少兒心理障礙目前已有30多種,其中以多動症、品行障礙、情緒障礙、兒童虐待、孤獨症、酒精或藥物濫用等最多見。分析了大量長期隨訪的數據,充分說明少兒時期的障礙遠期結局多與成年精神健康有密切關係。如兒童多動症,30%的患者成年後,仍有注意力渙散。易衝動、人際交往技能不佳、情緒問題多等表現;以偷竊、逃學、說謊、離家出走等為主要表現的兒童品行障礙,多與成年反社會行為密切相關,而且品行障礙起病越早、行為問題越重或者合併多動症、智力低下等因素,預后或後果就會越差,許多家長把打罵作為管教孩子的手段,研究顯示常受虐待的兒童,成年後往往有人格障礙,如粗暴、激越作為、犯罪趨勢等。

臨床中還發現成人精神分裂症多在兒童期就存有某些個性特徵,如出生低體重、智商偏低、學習成績差、性格孤僻、人際關係不良等。少兒情緒障礙是近年上升最明顯的心理疾患,現在認為,少兒期焦慮障礙多半會影響成年適應社會的能力,特別是兒童嚴重焦慮、恐怖或強迫症,半數患者到成年仍有癥狀,有的還會發現為強迫人格或精神分裂症。

任何少兒心理行為的偏異都是遺傳因素和外界環境相互作用的結果,從這個意義上講,為少兒應營建良好的心理環境將關係其一生的健康發展,是全社會都需要關注的事。

祖國醫學雖無精神病病名,但在《內經》中早就有關於對精神病的病因、病機、癥狀和治療的描述。隨著各家學說的產生以及臨床總結,不斷地完善與發展,特別是對精神疾病之身心辨證論治的獨特理論體系,不愧是祖國醫學寶庫中的瑰寶。為此,對身心醫學的研究具有十分重要的意義。精神病在祖國醫學中,屬於神志病的範疇。用“癲”、“狂”命名,是因其“正性癲倒,狂不識人”,也即現代醫學“躁狂型”與“憂鬱型”都是由精神刺激而引起的,以致失去理智的控制,不能進行正確地思維、語言錯亂、精神失常、癔病、躁狂、登高而歌、棄衣奔走等臨床表現。

祖國醫學認為,天有日、月、星,人有精、氣、神,“得神者昌,逆神者亡”,神即人體生命活動的總稱,也是精神意識,思維活動以及臟腑、精氣、血與津液功能活動的外在表現的高度概括。這就是說,人的氣血、津液、思維活動的循環規律,源於自身的調節,而自身調節功能長期失調,則會導致精神的異常。

精神病

精神病的病因病機,歷來醫家說法不一,但總的看來不外乎以下幾種。

1.六淫侵襲 六淫即風、寒、暑、濕、燥、火,是自然界氣候的自然發生的現象,一般並不致病,稱為六氣。只有在氣候失常的情況下,才可致病故又稱六淫。六淫當中與精神疾病有關的主要是風暑火三種。《素問》有:“傷於風者,上先受之,”和“諸燥狂熱皆屬於火”的理論。但無論是“風、暑”,還是“燥火”總在人體的虛弱時,才可乘虛而人致病。但“火熱過亢”目前仍被視為病因病機的重要方面。

2.七情內傷 七情即喜、怒、憂、思、悲、恐、驚,是人精神活動的正常表現,但如果超過了正常限度或受到突然及長久的刺激,而又缺乏心理應激能力和處理技巧,就會導致生理及臟腑功能失調、經絡功能紊亂而發生精神疾病。此外,還有痰迷心竅、氣血凝滯、陰陽失和、遺傳、近親結婚、腦外傷、腦器質性疾病、中毒等。為加深對精神病的認識和理解,就必須了解其病因病機,便於更有效地運用中醫中藥腦安清辨證理論解除精神病患者的痛苦,使之更早的康復。

中醫藥的治療關鍵有三:其一是以疏通氣機為根本大法。氣行則血流通暢,臟腑功能運行正常,病證能得以解除。其二是潛陽、安神法的密切配合運用。亢越清竅內的邪濁得以降逆,清靜之氣得以上升,陰陽交合則安卧如常。其三是注重臟腑經絡的絡屬、毗鄰、傳變關係的治療。例如:脾胃功能失調則會出現痰迷心竅、心血不足、氣血失調等證。脾與胃通過經脈相互絡屬而構成表裡關係。人體所需的營養(氣、血、津液)是依靠胃受納腐熟水谷以及脾的運化功能,來共同完成對食物的消化吸收及其對氣、血、津液的疏布,從而滋養全身。故亦稱脾胃為“後天之本”。若脾失健運胃失降和,則氣血生化無源,津液不歸正化而形成濕、痰、飲等病理產物,且“脾胃虛寒證”生也。以“脾胃虛寒”為“癲、狂、郁”證的辨證論治之核心,是我院治療精神疾患,同其它醫家以“鎮靜安神”辨證論治的根本不同之處。具體法則如下:

辛開苦降:辛開苦降法是利用本草的性、味特性來調整病證的氣機病變。辛味本草具有發散、行氣的作用,苦味本草具有降泄、通下的功效。辛浮葯多具辛、甘味以及溫熱之性,沉降葯多具苦、酸、澀味以及寒涼之性。辛味屬陽,苦味屬陰。辛苦藥味的組合,共同完成氣機疏通、宣發及排泄、降濁的全過程,共同調整機體的陰陽平衡,保證氣體在人體內的良性循環。辛開苦降 本草的組成臨床分為二種情況,其一是某些本草本身就具有辛苦兩味,有調理氣機的作用;其二是由辛、苦兩種不同味的本草組成方劑來調理氣機。此法廣泛適應於精神疾患中的實證各種類型。

疏肝理氣:疏肝理氣是橫向調理氣機的一種方法。本草選擇多為人肝、膽、脾、胃經的 本草組成。主要用於肝膽脾胃及其它臟腑的氣滯鬱結之證。臨床適應證為胸脅、乳房、少腹、睾丸脹痛、痛經、月經紊亂等證,亦適應巔頂及兩側頭痛。疏肝理氣與辛開苦降法合用,更能斡旋氣機,全方位治療。

平肝潛陽:平肝潛陽法是通過本草使過亢陽氣復歸其位,使浮越風火潛降滌瀉,籍以調整大腦功能紊亂的方法。它包括重鎮安神滋陰潛陽本草,主要適用腎陰不足,腎陽亢腦;水不涵木,肝陽上亢;腎水虧耗,君火獨焚;肝經風火直衝犯腦;大腦本身陽氣逆亂之症。臨床主要表現見頭暈頭痛,心煩不寐,驚恐善怒,面肌顫動,肢體震顫,抽搐痙劂,舉止失常或猝然倒地等。

養腦安神:養腦安神法等是用安神本草伍用部分補血養血葯治療腦神不安、心神不寧之證。臨床主要表現見虛煩不寐,神志恍惚,頭暈頭痛,耳鳴如蟬,多夢易驚,健忘怔忡以及驚風、癲癇證等。傳統醫學所說的養心安神 本草實際上主要是養腦安神,其次才是養心安神。

理氣活血:理氣活血法是用來治療情志病變導致的氣血郁證。臨床應根據氣滯、血郁的多寡來決定理氣和活血葯的配伍。臨床主要表現見頭部、胸脅、腹部或全身筋骨疼痛等證,亦可適用閉經、痛經以及用常規方法治療無效的精神神志疾病。其中疼痛的性質為刺痛,部位較為固定。

理氣導滯:理氣導滯法是適用情志變化導致的食滯證。本法是用部分理氣葯合消食導滯 本草的。主要適用脘腹脹滿,噯腐吞酸,納呆不思飲食,大便糟粕不化,舌苔濁膩,脈濡滑等證。理氣導滯的同時可佐以健脾助運的本草,這樣消食導滯才能徹底。

利水消腫:利水消腫法是利水消腫本草治療氣滯水停之證。臨床應適當伍用部分理氣 本草,氣行則水行。主要表現有顏面或全身浮腫,尿量不多,胸脅或脘腹脹滿,納食減退,經期脬腫等證。在用利水消腫本草的同時,亦應加健運脾胃本草行氣利水、健脾行水合方,才可使水腫消退完全。

行氣化濕:行氣化濕法是適用於氣滯濕凝證。對於郁證來說,濕邪的形成有外濕和內濕之分,前者多以六淫為害,後者多由情志改變而生成。外濕臨床表現見全身困重,胸脘脹悶,大便稀溏,舌苔白膩,脈濡等證;內濕證為肢體乏力,睏倦疲憊,脘悶飽脹,胸脅疼痛,舌苔白膩,脈濡緩等症。化濕 本草多是辛溫之品,本身就具有行氣的作用。具體本草要根據濕邪原因給予疏風行氣、解表化濕法或芳香化濕、行氣泄濁法。

芳香開竅:芳香開竅法是用辛香走竄之性的本草,用以開竅醒神為主要功效,治療氣機阻塞或痰濁閉塞清竅所致神昏、驚癇、中風等疾病出現卒然昏厥之證。主要表現為神志不清,口噤拳握,口吐涎沫,肢體抽搐,脈滑有力的實證和神志不清,面青身涼,手撒遺溺,苔白脈遲等虛證。此本草不宜久用,避免香燥之品耗氣傷陰。

滌痰化濁:滌痰化濁法是治療情志改變所導致的痰濁閉阻之證。臨床主要表現為卒然昏仆,不省人事,口流痰涎,嘴眼歪斜,喉中痰鳴,半身不遂,肢體麻木,舌苔厚膩,脈弦滑等證。臨床亦可試用於常規方法無效或用活血本草治療不顯效的情志病變,百病多因痰作祟。滌痰化濁本草常與行氣、活血、開竅本草組成。

清熱瀉火:清熱瀉火法是治療精神情志改變后導致的氣滯化火或外感火邪之證。主要表現有煩躁易怒,頭昏目赤,耳聾脅痛,口苦筋痿,淋濁溺血,舌紅苔黃,脈弦數等證。外感火邪之證要看罹害何臟而定。用清熱瀉火本草同時可加少量的理氣本草。

補養氣血:補養氣血法適用七情病變已久導致機體出現氣血虧損之症。臨床虛損證往往夾雜有實證病變,在補益的基礎上加用祛邪本草。具體補法要看氣血虛損的偏頗,偏氣虛者臨床表現有氣短乏力,驚悸不安,自汗嗜睡,精神恍惚,記憶力差,舌淡脈弱等症;偏血虛者表現為面色不華,心悸怔忡,虛煩不寐,頭暈目眩,健忘恍惚,懈怠安卧,舌淡脈細等。若氣血兩虛,則以上癥狀可以同時出現。

燮調陰陽:燮調陰陽法適用情志疾患出現的陰陽偏頗之證。主要用於心煩不寐,五心煩熱,心悸不安,形瘦盜汗,舌紅少津,脈細數的陰虛證或肢寒怕冷,腰膝酸軟,神疲乏力,舌淡苔薄,脈沉細、遲等陽虛證。臨床以陰虛證為多,陽虛證為少見。陰陽兩虛者宜陰陽雙補以補偏救弊。陰虛、陽虛的燮調法還要根據虛損的臟器及程度進行針對性的調補。

益精補髓:益精補髓法是用滋補腎精的本草治療精竭神傷之證。特別是用血肉有情之品填補更為有益。此證主要表現為頭暈耳鳴,有空虛感,腰酸腿軟,智力減退,動作遲鈍,發脫齒搖,遺精早泄,舌胖淡,脈弱,尤尺為甚。此證成病過長,治療以緩為之。

以上治療法則臨床治療可以合參為用是其一

治療癲狂郁證本草多有辛溫香燥之性,實證中病即止,虛證慎用是其二

滋補氣血、燮調陰陽、益精補髓法的本草多偏滋膩,因此用量不宜過大,味數不宜過多是其三

且加少量理氣葯是其四

養腦安神,補益心脾;既救偏情志傷陰之弊,又注意損及心脾之陽的治療是其五。

用安定等鎮靜、安眠以彌補本草療效不足是其六,意在短時期內控制失眠,精神狀態躁狂,心煩意亂不佳的窘境。

精神活性物質所致精神障礙:

精神病

藥物依賴(drug dependence),又稱葯癮(drug addiction),是指對藥物強烈的渴求。病人為了謀求服藥后的精神效應以及避免斷葯而產生的痛苦,強制性地長期慢性或周期性地服用。耐藥性(tolerance)是指重複使用某種藥物,其應用逐漸減低,如欲得到與用藥初期的同等效應,必需加大劑量。交叉耐藥性,是指某種藥物形成的耐藥性,在開始用其他藥物時出現耐藥性而言。嗎啡及其他鎮靜劑、酒精和許多鎮痛安眠藥之間,可看到這種現象。藥物依賴性有精神依賴(psychological dependence)和軀體依賴(physical de-pendence)之分。精神依賴是指病人對藥物的渴求,以期獲得服癮葯后的特殊快感。精神依賴的產生與藥物種類和個性特點有關。容易引起精神依賴的藥物有:嗎啡、海洛因、可待因、度冷丁及巴比妥類、酒精、苯丙胺、大麻等。機體方面的條件是:遺傳素質,既往教育環境和現在的處境。一般認為性格或特定的精神狀態對藥物感受性有顯著影響。軀體依賴,是指反覆使用藥物使中樞神經系統發生了某種生化或生理變化,以致需要藥物持續存在於體內,以避免出現戒斷綜合征(withdrawal syndrome)的癥狀。輕者全身不適,重者出現抽搐,可威脅生命。可引起軀體依賴的典型藥物是:嗎啡類、巴比妥類和酒精。也有些藥物只引起精神依賴,而不引起軀體依賴者,如尼古丁。可產生依賴的藥物很多,ICD-10將其分為十大類,即:酒精類、鴉片類、大麻類、鎮靜催眠劑、可卡因類、基他興奮劑包括咖啡因、致幻劑類;煙草、揮發性溶劑;其他精神活性物質。

1.培養興趣,積極參加戶外活動。

2.學會交往,處理好人際關係。

3.增強自信,多將想法付諸行動。

4.穩定心態,坦然面對困難。

5.知足常樂,不要追求完美。

6.加強修養,避免劣性刺激。

治療網路成癮。其實治療有點亡羊補牢的味道,預防才是未雨綢繆,這裡介紹一些怎樣預防的小知識,希望能給閱讀者提供一點幫助。

精神病

根據我的了解,大多數中學生已經在學校掌握了上網所需要的基本知識和技能,是觸網的高峰年齡段,如果家長不同意在家裡上網,孩子可能會去其他的地方上如網吧等反而更有可能出現更嚴重的後果,因此單純的禁止顯然等同於因噎廢食。鯀採用堵的方式治理黃河,結果水害無窮,大禹治水採用疏導,方能化害為利,就是這個道理。如果在孩子上網之初從以下幾個方面進行心理干預,就能最大限度的預防孩子上網成癮。

首先,正確引導:以上網為契機有意識地對孩子進行人格教育,要根本杜絕迷戀網路對孩子的影響,主要應該依靠對孩子自身心理素質的培育,要明確的告訴孩子,相信他是一個意志力強的孩子,不會成為網路的奴隸,對孩子按照計劃上下網的舉動要及時讚揚,切忌因孩子一時的迷戀而全面否定孩子的自覺性。

其次,想象厭惡療法:與孩子一起檢索“上網成癮”、“網迷”、“網蟲”等,大量湧出的造成嚴重後果的案例會給孩子第一次上網的孩子強烈的心理衝擊,留下深刻的印象,還可以讓孩子瀏覽上述文章以後,想象網路成癮對自己的危害,比如:學業荒廢,同學交流沒有了,和家庭關係緊張,甚至為了上網和遊戲資金而鋌而走險等,使孩子理解了網路成癮對他們的不利影響,就會增強下網的主動性。

第三,擬訂計劃:孩子年齡小自我控制能力差,如果安排每天上網就很難按時下來,所以集中安排在周六、日為佳,時間可以稍長一點,但也不要超過2—3小時。

第四,加強交流:中學生是青春期發育的關鍵期,有很強的求知慾和逆反心理,更有渴望被認同的虛榮心,因此加強親子交流,可以了解孩子的心態,讓孩子有話主動給你說,看似隨意的閑談,對孩子如何上網,以及正確上網會有很大的幫助。

第五,減壓:現在的孩子過早的接受功利教育,如學習不好就考不上大學,就沒有好的工作,甚至一切都是為了學習,只有學習好了,才能做“人上人”,而一旦學習下降了,面對老師的歧視,家長的責罵,孩子很容易自暴自棄,更有可能到網路世界里“展示”自己。因此給孩子減壓,讓孩子把學習作為樂趣,認識學習是充實自己,武裝自己,將來在社會上有用武之地,而不是僅僅為了考名牌大學。

第六,自覺性與獨立性的培養:給孩子對處理家庭事務的發言權,讓孩子自己解決自己的事情,勿容諱言,現在的孩子幾乎都是抱大的和喂大的一代,很多孩子吃飯、睡覺都由家長安排,甚至從來沒有參與過家務勞動,沒有自己做過飯和洗衣服,這樣的孩子就不能正確面對壓力和挫折,而一旦面臨挫折,就會灰心喪氣,甚至逃避。

第七,營造和諧家庭氛圍:不良家庭環境,容易導致孩子的偏激和失敗感,也就增加了孩子上網逃避現實的機會。

另外,值得注意的是,如果有:

1、學習壓力過大,

2、學習成績不良,

3、父母關係不和,

4、沒有其他愛好,

5、沒有同齡朋友,

6、因上網而逃學等其中任一條出現,孩子的狀況就應該引起家長重視,應該尋求心理專業人員的幫助。

如何使用長效抗精神病葯:

精神病

長效抗精神病葯的療效與不良反應與其母體葯基本相同,但由於其半衰期長,劑量改變后大約需要3個月才產生血葯濃度的症變,加藥速度不能太快,因此一般不用於急性期治療,而主要用於維持治療,但也可用於服藥依從性差的非住院急性期病人。第一次注射的劑量宜小;目的是試驗病人使用全量時是否會發生嚴重的不良反應;以後根據病情及不良反應詞整劑量或注射間隔時間;在調整期間為迅速控制病情波動,可短期加用口服抗精神病葯。注射長效抗精神病葯后約半數以上出現錐體外系不良反應,常在注射后2~4天最重,以後逐漸減輕。

精神病

(1) 閉經是女性長期服用抗精神病藥物的常見副反應。一般該副反應對身體的影響不大,可不予特殊處理。治療時可給予烏雞白鳳丸,每日1丸,或加味逍遙散,一袋3次/日。一般來講,如若維持治療的藥物已經達到痊癒的療效,就不應該因為閉經的副作用而過快過早地減低抗精神病藥物的劑量。因為一旦疾病複發,其所增加的抗精神病藥物以及對病人工作生活及社會方面的影響遠遠大於閉經本身對身體的影響。此時的原則是不要因小失大。

(2) 肥胖抗精神病藥物維持治療導致體重增加是青年女性患者必須面對的難題。多數抗精神病藥物都會產生體重增加的副作用,原因可能有三:

① 藥物引起內分泌的變化;

② 藥物的過度鎮靜作用;

③ 病人缺少應有的軀體活動。目前沒有治療這種肥胖的有效藥物,市場上各種減肥藥、茶等,首先,沒有確切的效果,其次,不適用於這些病人。處理的方法為,在病情允許的情況下適當減少抗精神病藥物的劑量,鼓勵病人多參加體力活動,減少糖和脂肪的攝入量,增加蔬菜和水果。

懷孕、哺乳期精神病人如何使用抗精神病葯

調查資料表明,父母一方患精神分裂症者,其子女患此病的幾率為16.4%;而父母雙方均患精神分裂症者,其子女患此病的機率增加一倍,達39 2(ro。因此,雙方均患過精神分裂症者,應建議避免生育。精神癥狀尚未緩解的病人也不宜生育。

雖然沒有確定的證據表明抗精神病葯有致畸性,但是除非患精神病的孕婦對自己、他人或未出生的孩子有危險性,或者住院並不能徹底控制其精神病,在懷孕的前三個月不應該服用抗精神病葯。在懷孕的第4~9個月服用抗精神病葯不太可能引起胎兒畸形,也沒有造成長期後果的證據。鑒於氯丙嗪和甲硫噠嗪有產

生低血壓的可能性,而且氯丙嗪有可能增加胎兒畸形的危險性,最好選擇高效價藥物作為一線治療。只有使用其他藥物出現無法接受的不良反應時才應該使用低效價藥物。如果發生嚴重低血壓,應該監測子宮胎盤的功能。

如果病人已懷孕,應該立即停用抗精神病葯。懷孕引起的激素變化可以改變其病程。但是,沒有必要讓病人產生自責,或者讓她考慮進行人工流產手術。

氯丙嗪的乳汁:血漿比為o.3:1;奮乃靜的乳汁:血漿比為1:1。哺乳期婦女服用酚噻嗪類藥物未見出現嚴重的後果。因此,哺乳期婦女不需禁服酚噻嗪類藥物。但是,孕婦一般不應該常規服用抗帕金森葯,只有在出現無法耐受的帕金森不良反應時才可以使用這類藥物。

腦器質性精神障礙的相關常識

有關精神病的漫畫

對人格改變的病人可嘗試行為治療,並幫助病人家屬及同事正確認識及接納病人的行為,嘗試讓他們參與治療計劃。對於腦外傷后伴發的精神病性癥狀,可根據情況採用抗精神病藥物治療。其用法和劑量與治療功能性精神障礙的原則相同。對於外傷后神經症患者應避免不必要的身體檢查和反覆的病史採集。支持性心理治療、行為或認知一行為治療配合適當的藥物治療(如抗抑鬱葯、抗焦慮葯)都是可行的治療方法。如癥狀遷延不愈,應弄清楚是否存在社會心理因素,如工作問題和訴訟賠償問題等。

藥物毒素的排出:

醫學界最新研究表明,常年服用藥物會導致藥物毒素在病人體內的殘留和積聚,日積月累,會對病人的身體健康產生重大危害,除了可能導致舊病複發外,還可能導致身體組織的病變和使病人的壽命縮短。要清除體內殘留的毒素,一個基本的方法就是喝”光子水”,具體做法很簡單:( 光子水= 調和了少量食鹽的溫涼白開水+ 冰塊+ 太陽光線照射)。

注意事項:由於各種原因,光子水必須在早晨起床后的白天飲用,絕不可以在晚上喝。中國古語云:晨飲鹽水如參湯,夜服鹽水賽砒霜。光子水的溫度不要太冷,以免刺激胃部引起不適。

精神病漫畫

1.性格改變。性格變得與平時不一樣了,比如表現孤僻,不願見人,常常發獃,獨自發笑,悲觀厭世,對人冷漠,對事物的興趣降低,整天疑神疑鬼,情緒多變,對他人懷有敵意,無故發脾氣或者緊張恐懼,長期迴避社交和工作等。

2.行為異常。行為作派變化明顯或者變得讓人不可理解了,比如表現長時間照鏡子,整天不洗臉梳頭,工作能力下降,睡眠日夜顛倒,走路愛靠牆根,穿著打扮怪異,不願做家務,好對人和事糾纏不清,整日卧床不起,好管閑事,無故摔或者砸毀物品,收藏雜物、贓東西等。

3.言語異常。說話的方式方法變得不正常了,比如自己和自己說話,無故大吵大鬧,滿口髒話,與實際不存在的人對罵,愛說的人變不愛說了或者不愛說的人變愛說了,說的話或者深奧難懂,或者不符合邏輯,或者前言不搭后語,愛提一些"耳朵為什麼不會吃飯"之類荒唐的問題,說背後有人議論自己,窗外有人說自己的壞話,廣播電視節目是專門針對自己的等。

總之,如果一個人現在與過去相比,像是變了一個人,與他人相比,明顯與眾不同,那他就可能患上了精神疾病,必須到專科醫院診治,否則會使癥狀惡化,增加治療難度,增加複發機會,增加住院時間和費用,增加自殺危險性,社會功能減退,造成精神殘疾。

精神刺激會使人罹患精神病

當人遇到不良情緒刺激(醫學上稱生活事件)時,不論這事件是怎樣引起的,在心理上總會產生某種壓力,心理學稱為"應激反應"。當生活事件發生后,心理應激反應使大腦皮層功能發生變化,從而影響大腦邊緣系統,使垂體k內分泌的活動發生病理性改變。在心理應激反應初期,腎上腺皮質激素、生長激素、催乳素等分泌增多,並迅速達到頂點,然後又迅速降到正常基線以下(心理否定期),並維持相當長的時間。正這種變化,使得人的心理、生理產生致病性改變。如果這種改變達到一定程度,超過了機體的調節能力,就會產生心理平衡失調,大腦功能活動紊亂,進而發生精神疾病。

精神病&amp

精神病是一種很複雜的病,目前國內大部分醫院採用西藥進行治療,使用中藥治療的醫療機構所佔比例較小。由於中西醫基本理論和著眼點不同,中西藥物所起的作用也不盡相同。對同樣一種病,西醫稱為神經病,中醫稱為精神病。

正是由於分類的不同,西醫學著眼於中樞神經的控制,所用的西藥如安定、氯丙嗪、氯氮平、三氟拉嗪、五氟利多等都可以對患者進行不同程度的神經抑制,優點是見效快,服藥后很快就能使患者平靜下來。缺點是患者需要長期服藥,停服時間過長就可能犯病。原因是西藥對精神病的治療著眼於神經的暫時控制,而患者在對神經、大腦進行CT等檢查時並不能發現任何問題。這說明這種治療儘管見效快,但只是一種保守維持型的治療方法。

中醫理論認為,人總是有七情六慾,當人們在生活和事業上遇到挫折時,就會產生各種思想壓力和精神負擔,可以歸納為中醫理論中的"喜、怒、哀、樂、驚、恐、愁"等幾種情緒。當某一種情緒積累到一定程度時,就會由量變到質變,影響到人體內部臟腑的平衡。比如一個人過度生氣或焦慮,初期會出現口乾舌燥、眼睛發紅等癥狀,如果進一步發展就會肝火大動,火灼傷陰,煉液為痰,嚴重時痰迷心竅,進而出現心煩失眠、坐卧不安、胡言亂語、打人毀物等癥狀。

對這一點,不僅是理論上的探討,在實踐中以下兩點可以證明患者為痰症:

一是痰涎雍盛,口吐稠痰,色黃或白,大便乾燥,有時數日不解;

二是眼睛發直,眼神發獃,白眼球多等。這主要還是因為肝司雙目,一旦出現肝痰,眼睛必然首先受到控制。使用中藥進行辨證論治,離不開氣、血、痰、火四大方面。當病人患病時間較長時,就會出現精神疲倦、少言懶語、不欲飲食等癥狀,用中藥腦安清治療這種病時所用時間為2-3個月,優點是治療徹底,很少複發。由於中藥和西藥各有千秋,因此在治療中應該中西結合,以中之長,補西之短,短期內儘早進行控制,長期目標是要根除病魔。

腦器質性精神障礙的相關常識:

精神病

這是一組由腦變性、腦血管病、顱內感染、顱腦創傷、顱構腫瘤或癲癇等器質性因素直接損害腦部所致精神障礙,不包括全身性感染、中毒、軀體疾患和精神活性物質和非依賴性物質所致的精神障礙。精神癥狀可表現為意識障礙、遺忘綜合征、智能障礙、人格改變、精神病性癥狀、情感障礙、神經症樣表現或行為障礙。其診斷除標明主要精神癥狀屬何類綜合征外,還應同時作出導致精神障礙的腦器質性疾病的診斷。

中國擬規定精神病人住院治療實行自願原則

精神病

綜合性醫療機構應當開設精神科門診或者心理治療門診;縣級以上政府及其有關部門、醫療機構、康復機構,應給予精神衛生工作人員適當津貼。全國人大常委會三審精神衛生法草案,提出上述新規定。

精神衛生法自1985年啟動立法,歷經26年,期間十易其稿,草案直至去年才出台。因此,精神衛生法的制定,備受社會各界關注。此前,全國人大常委會已於去年10月、今年8月,兩次審議草案。

對於“強行收治”、“非自願入院”等爭議多年的焦點議題,三審稿保留了一審稿、二審稿所作出的突破。規定,住院治療實行自願原則制;病人是否患有精神障礙、是否需要住院治療,應由精神科執業醫師嚴格依條件和程序作出判定,以醫療機構作出的“需要住院治療”的診斷結論為依據。

對於精神障礙的複診鑒定,草案一審稿曾規定,患者、監護人如果對複診結論有異議,可以要求鑒定;對鑒定結論還有異議,可以要求重新鑒定。但二審稿刪除了患者、監護人可以要求重新鑒定的相關條款。三審稿採用了二審稿的設計,也就是說,只能複診一次。

二審稿寫明,“精神障礙患者的人格尊嚴、人身安全不受侵犯”。

全國人大法律委員會常委委員提出,為更全面地保護精神障礙患者的合法權益,建議增加保障財產安全方面的規定。法律委員會經同教科文衛委員會、國務院法制辦、衛生部研究,三審稿做出修改,“精神障礙患者的人格尊嚴、人身和財產安全不受侵犯”。