小中華思想

中國以外國家以中華自居的觀念

小中華思想是指中國以外的國家和地區以“小中華”或“中華”自居的思想觀念。這種思想由中華思想派生而來,是漢字文化圈(儒家文化圈、東亞文化圈)的國家和地區接受儒家華夷思想和本國民族文化及民族自尊提升的共同作用下的產物。小中華思想存在於朝鮮(半島)、日本和越南三國,其中只有朝鮮自稱“小中華”而不直接自稱“中華”,因此最為典型;而日本和越南往往自稱“中國”或“中華”而不稱“小中華”,但畢竟是地域意義上的中國以外的國家,所以也屬於廣義上的小中華思想。

早期的小中華思想是出於對中國的仰慕,即追隨中國並自居“中國第二”的思想,以此來將本國與不同文化的“蠻夷”相區別。但到了後期,小中華思想則出現了文化認同與政治認同相背離的趨勢,即認同中國文化而不認同中國地域上的政權,甚至有對抗中國王朝的意味。特別是17世紀中葉滿洲人建立的清朝統治中國以後,朝日越各國的小中華思想空前膨脹,均認為中國已淪為夷狄,而本國才是中華文明的傳承者。19世紀以後,隨著西方列強的入侵,華夷秩序崩潰,朝日越各國也先後以民族主義取代小中華思想。

唐宋以後,中國周邊一些深受漢文化影響的國度如日本、朝鮮半島、越南相繼出現了自稱“小中華”、“中國”的現象。出現這種現象的原因,一方面是在中國文化對周邊多年來(尤其是盛唐時期)的擴散和輻射之下,這些國家對中國文化的吸收上升到了新的高度,開始運用儒家華夷思想來為自己國家定位;另一方面是這些國家的文明在長期受漢文化的熏陶后已經發展成熟,民族文化和民族自尊大為提高,已不甘心以夷狄自居,特別對周邊未接受中國文化的“夷狄”產生了優越感,故以“華”而自豪。這些國家所秉持的思想就被稱為“小中華思想”。

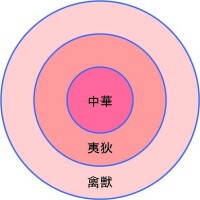

中華思想下的華夷秩序

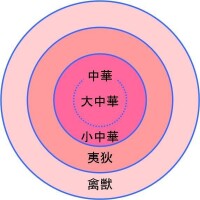

小中華思想下的華夷秩序

朝鮮人接受中華文化甚早。傳說在公元前11世紀商朝貴族箕子東渡,便為朝鮮帶來了最早的文明,近代朝鮮儒學者柳麟錫曾謂:“朝鮮始國於唐堯之世,有與於塗山之會。而及箕子來君,則以敘九疇之見,有設八條之教,為辟小中華。”到了唐朝前期的7世紀中葉,朝鮮半島上的新羅政權開始大規模吸收中國文化,穿唐服,行唐禮,“以夷易華”。而後新羅在唐朝的協助下統一半島,此後中國文化正式成為了朝鮮半島的主流文化。而朝鮮半島之稱為“小中華”,則是濫觴於11世紀後期的 高麗文宗時期。據史料記載,1076年(宋神宗熙寧九年,高麗文宗三十年),高麗文宗派遣使臣到北宋朝貢,“宋以本國為文物禮樂之邦,待之浸厚,題使臣下馬所曰‘ 小中華之館’”;1080年(宋神宗元豐三年,高麗文宗三十四年),高麗使臣朴寅亮、金覲(金富軾之父)所作詩文為宋人稱讚,將二人詩文刊行為《 小華集》。從這些記載可以看出,“小中華”最早是中國人贈與高麗國的美稱。但是,這些記載難以在中國史料中得到印證,並且中國歷代絕少稱朝鮮半島為“小中華”,而仍將其視為東夷,所以有學者懷疑這是高麗人建構出來的記憶而非真實發生過的事實。也有可能是雙方重視程度不同,宋人只是隨口稱高麗為小中華,而高麗卻鄭重其事地記錄下來並引以為傲。不管怎樣,朝鮮半島以“小中華”自居就是從這時開始的。

小中華思想發軔於高麗王朝,並非偶然。除了吸收中國文化到了一定高度以外,高麗對北邊契丹、女真等“蠻夷”民族所產生的文化優越感也是重要條件。高麗太祖王建臨終遺言《十訓要》中便說:“惟我東方,舊慕唐風,文物禮樂,悉遵其制……契丹乃禽獸之國,風俗不同,言語亦異,衣冠制度,慎勿效焉”。後來的高麗仁宗亦曾下詔重申太祖遺訓,要“景行華夏之法,切禁丹狄之俗”。在這種情況下,高麗不可能自歸夷狄,而是開始尋求“小中華”這種新的國家定位。高麗後期詩人李奎報寫道:“萬國森羅數幅箋,三韓隈若一微塊。觀者莫小之,我眼謂差大。今古才賢袞袞生,較之中夏毋多愧。有人曰國無則非,胡戎雖大猶如芥。君不見華人謂我 小中華,此語真堪采。”從中可見“小中華”在高麗人心目中反映的是針對“胡戎”的民族自尊心和效仿中國的文化自豪感。不過總體來說,高麗時期的“小中華”僅限於一種榮耀性的稱呼,而尚未發展為高麗人的普遍認同。

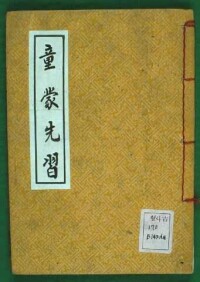

灌輸小中華思想的《童蒙先習》

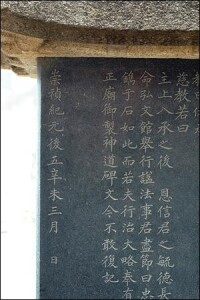

1871年的朝鮮貴族墓碑(仍使用崇禎紀年)

這一時期的小中華思想使朝鮮的民族自尊心和文化自豪感進一步提升,部分朝鮮士人已不局限於“小中華”的表述,而認為朝鮮就是“中華”,如李種徽表示朝鮮人本為“殷人”,朝鮮本是“東夏”,金履安則說朝鮮也是中國,只是過去由於先王的慎重而自居東夷,當前中國已淪為夷狄,故“當今之世,不歸我 中華而誰也?”尹愭則認為朝鮮疆域最大,“而惟此環東土數千里疆域,獨保崇禎後日月,則其山川之秀麗,風俗之美好,殆同金甌之無一欠缺,宛然有大明天地之氣象矣,此豈非宇宙間好個大疆域耶?”他又說:“然則昔日東方之稱 小中華者,以其有大中華也。而今其‘大’者,非復舊時疆域矣,地維淪陷,山川變易,曾無一片讀春秋之地。而吾東方三百六十州之疆域,蓋無非中華之衣冠謠俗,則優優乎大哉,奚可以‘小’云乎哉?”

小華外史

朝鮮的小中華思想雖然有所褪色,但並不代表朝鮮不再以小中華自居;而且主張尊周大義和北伐論的朝鮮士人雖然勢力下降,但仍然存在,到朝鮮日據時期還有家譜用崇禎年號。19世紀以後,朝鮮學者吳慶元編《小華外史》、李恆老編《宋元華東史合編綱目》,這些私撰史書都反映出強烈的小中華思想及尊周大義,因而小中華思想得以在朝鮮繼續存在下去。

19世紀以後,朝鮮的小中華思想已不如17、18世紀那般膨脹,主要是由於對清朝態度的變化。但隨著西方列強及日本的入侵,小中華思想又有所抬頭,併發生了新的變化。這一階段的小中華思想主要表現為 衛正斥邪思想。衛正斥邪思想產生於西洋天主教衝擊朝鮮之際,1801年“辛酉邪獄”時,國王所頒之討邪教文便站在“小中華”的高度痛斥天主教說:“詎意極西方陰沴之氣,闖入 小中華禮義之邦。所事者蛇神牛鬼,敢欲滓穢太清;其說則地獄天堂,幾至誑惑半世”。由此可見,朝鮮的小中華思想發展到19世紀,已演變為聲討“邪教”而保衛“正學”了,不再針對清朝。19世紀60年代以後,西方勢力武力入侵朝鮮,衛正斥邪思想開始高漲,而其領軍人則是李恆老(號華西)。李恆老及其創立的“華西學派”是朝鮮最後的“尊周大義”原教旨主義者,對近代朝鮮影響很大。而衛正斥邪思想並不獨屬華西學派,而是當時大部分朝鮮儒生的共識,只是華西學派最為突出而已。“衛正斥邪”與“文明開化”則並列為朝鮮近代史的兩大思潮。

柳麟錫

然而,開港以後,隨著國際公法理念和主權國家思想傳入朝鮮,朝鮮的民族主義逐漸形成,小中華思想作為事大主義和慕華思想的產物也被歷史所淘汰。比如在1897年朝鮮高宗稱帝之際,一些朝鮮士人以“我國受命,號稱 小華”“承大明之統緒”為由勸進,而另一些儒士如柳麟錫、崔益鉉則以朝鮮為明朝藩臣為由反對稱帝,正反雙方都是以小中華思想為依據的。高宗最後仍然稱帝並採用了明朝禮儀,但其實不過是借用了小中華思想,而且在登基詔書中也追溯檀、箕為正統而非漢、唐、宋、明等中國古代王朝,故其國號為“大韓”而非“中華”,可見小中華思想已不再是官方提倡的話語了。儘管到1907年還有朝鮮人以“聖人之徒、大明遺民”標榜,但朝鮮的主流是急速朝民族主義方向發展,小中華思想終於退出了歷史舞台。

越南古稱交趾、安南,19世紀后才有“越南”之稱。越南自公元前2世紀以後就是中國治下的郡縣,五代十國時期脫離中國獨立,並於11世紀初形成了第一個統一穩定的封建王朝——李朝。由於長期處在中國直接統治之下,越南深受中華文化熏陶,據史籍記載在3世紀士燮治交州時期,越南就已經“通詩書、習禮樂,為文獻之邦”,獨立以後也未脫離中國文化的影響,中華思想自然也被越南吸收進去。獨立以後,越南雖然是中國歷代王朝的藩屬國,但由於遠離中國政治中心,故越南的君主對內與對外採取了兩套話語:對中國稱“國王”,對內則稱“皇帝”(即“外王內帝”),並視中國為北朝,認為南北“各帝一方”,頗有“兩個中國”的理念。在李朝時期,越南與中國北宋互有戰鬥,“抗宋英雄”李常傑作詩:“南國山河南帝居”,就反映了越南的這種理念。在東南亞一帶,越南則以中國、華夏自居,稱他國為夷狄,自獨立以後就經常以“用夏變夷”為名義出兵周邊哀牢、占城、寮國、高棉等國家和地區,這種用兵一直持續到19世紀,使越南從紅河流域的小國變成中南半島上的大國。總而言之,有了中國文化的長期熏陶、對華保持較強的獨立性及周邊無匹敵之國的國際環境這三個條件,越南接受中華思想、自稱“中國”也是很自然的了。

13世紀後期,蒙古侵入越南,越南陳朝抗蒙將領陳國峻於1284年發表《檄將士文》,其中寫道“汝等坐視主辱,曾不為憂;身嘗國恥,曾不為愧。為 中國之將,侍立夷酋,而無忿心!”這是越南正史中最早出現的自稱“中國”之例。此後越南自稱“中國”、“華夏”的例子史不絕書。1334年,陳朝太上皇陳明宗征討哀牢(今寮國),得勝班師后命阮忠彥刻摩崖紀功文,劈頭就寫道:“皇越陳朝第六帝章堯文哲太上皇帝受天眷命,奄有 中夏,薄海內外,罔不臣服”。15世紀初,中國明朝一度吞併越南,越南人黎利起兵抗明並獲得勝利,恢復了越南的獨立地位,他曾將明朝佔領越南形容為“賊在 中國”。史載:“凡 中國豪傑之士,(明人)多陽假以官,安插於北,帝(黎利)智識過人,不為官爵所誘……”。黎利之孫黎聖宗於1470年親徵佔城,詔曰:“自古夷狄為患 中國,故聖王弧矢以威天下……”;1479年黎聖宗又頒布征盆蠻詔:“我國家混一區宇,統御 華夷”;同年征哀牢詔:“朕丕繩祖武,光御洪圖,蒞 中夏,撫外夷”。以上“中國”、“華”、“夏”等言辭都指的是越南。同朝鮮一樣,越南自稱“中國”也是取自文化層面的含義,如1517年,莫登庸上表黎昭宗曰:“三綱五常,扶植天地之棟干,奠安生民之柱石。國而無此,則 中夏而夷狄;人而無此,則人類而禽犢”。可見越南人認為秉持以三綱五常為核心的儒家文化,便可為“中夏”之國。

阮朝《外國圖》,越南君主被標為“中國”

到了他的兒子明命帝時代,不僅繼續秉承中華思想,更是將其付諸實踐,在東南亞建立了次生的華夷秩序,被稱為“南之中華帝國”。明命年間,阮朝吞併了柬埔寨和寮國大部分地區,強迫土著學漢字、穿漢服、取漢名,並將當地改為漢式地名,如將柬埔寨改為“鎮西”、將寮國改為“鎮寧”、“鎮靖”等府就是其例。明命帝對越南佔領柬埔寨的守將張明講和黎大綱等面授機宜說:“鎮西邊疆重地,朕一視同仁,欲使番民早染漢風,均沾王化……使之耳濡目染,日感化而不自知,方是 用夏變夷要著”,后又對機密院諄諄教誨道:“土民既 改土歸流,必須教之,使知漢字,方能漸染漢風”,並詳細擬定了推廣漢字教育的方案。在阮朝的“用夏變夷”、“改土歸流”政策下,“臘人(高棉人)衣服器用多慕漢風,蠻俗漸改革矣”,“蠻獠久沾聲教,民間服用多尚漢風”,“古占城之國……耳濡目染,漸入漢風,若加之政教,用夏變夷,想不出數十年可使與漢民無異矣”。1837年仁宣慈慶皇太后七旬壽典,明命帝又效仿清朝乾隆帝,打造出“萬國來朝”的場面。火舍(越南南部的小部落)“遣使來貢,並備賀儀上進”,真臘郡主玉雲“委員恭進品儀”,鎮西藩目、掌衛茶龍、木節等“抵京以珍玉獻”,明命帝賜火舍“新國王襲姓永”,對真臘、鎮西藩目的使者“賞給有差”,並強調:“茶龍雖為鎮西藩目,而向來為朝廷出力……今來京祝嘏,朕視之猶在廷臣僕,特格外施恩,不以外藩歧別也”。皇太后七旬壽典非常隆重,王公、大臣齊聚朝賀,對官員、百姓大加封賞,安排“屬國使部、藩附新疆頭目人等”參加宴會、慶典,分別賞給錦緞、白金等。越南人甚至將暹羅、緬甸、英國、法國等國都一廂情願地視為其“華夷秩序”下的朝貢國。阮朝文人潘叔直稱頌明命帝的“柔遠”功績說:“緬甸附邊則卻之,萬象有難則救之,多漢、南掌、火舍慕愛義來臣,勉之以保境安民。至於洋外諸夷,如吳咭喇(英國)、富浪沙(法國),於清、暹素所傲視者,亦皆聞風而臣服”。越南的中華思想及對華夷秩序的追求已經到了自戀狂想的程度,儼然忘了自己也是中國的藩屬國。

明命帝為傳承中華文化而創製的袞冕

越南在清朝時期,還曾公開要求滿清不得稱越南為“夷”,這種情況也是前代不曾有的。1821年,越南曾上書清廷廣西按察使,稱其送來的冊封使儀注中“內有彝官二字(原註:清俗改夷字為彝),且從來往複公文,未有如此字樣,請后以越南國三字代用為好”。1831年,阮朝派李文馥以護送海難眷屬前往中國福建,因發現清政府為他在福州安排的住所題寫“粵南夷使公館”六字,非常生氣,拒絕入住。清朝官員得知后改為“粵南使官公館”,李文馥“恐其未盡曉然”,因此寫了篇《夷辨》張貼在公館:“自古有中華,有夷狄,乃天地自然之限也,而華自為華,夷自為夷,亦聖賢辨別之嚴也。…… (我越)以言乎治法,則本之二帝三王;以言乎道統,則本之六經四書。家孔孟而戶程朱,其學也;源左國而流班馬,其文也。詩賦則昭明文選,而以李杜為依歸;字畫則周禮六書,而以鐘王為楷式。賓賢取士,漢唐之科目也;博帶峨冠,宋明之衣服也。推而舉之,其大也如是,而謂之夷,則吾不知其何如為華也?”到1868年,阮朝如清使阮思僴還曾寫過《辨夷說》。出現屢次“辨夷”情況既是越南中華思想的表現,且含有對滿清的否定。不過越南對滿清的態度遠沒有朝鮮那麼激進,一是越南沒有像朝鮮被清朝武力征服的切膚之痛(乾隆年間的安南之役針對的是非正統的西山朝,因此阮朝並不介意),二是越南對中國的依附性不可朝鮮與同日而語,中國無論怎樣改朝換代或異族入主,越南都將其視為“北朝”,華夷之辨的影響遠不如尊奉皇明的朝鮮來的深刻。所以朝鮮的小中華思想阻礙了朝鮮對清代中國文化的吸收,而對越南則不妨礙,阮朝的制度幾乎照搬清朝,甚至禮儀也有引進(如滿族的抱膝禮被引入阮朝宮廷)。由此可見清朝的存在對越南中華思想的膨脹有一定影響,但遠不如朝鮮。

越南的中華思想有先天性的缺陷,便是越南在名分上仍是中國的屬國。越南之所以與中國建立宗藩關係,很大程度上是出於國家安全的實用主義考量,即通過對中國表面上的稱臣來免除北部的邊患。而這種宗藩關係不得不使越南歷代君主向中國低頭,向中國朝貢並獻上“代身金人”,接受中國皇帝的冊封。雖然這種關係是禮儀性、表面化和名義上的,但仍限制了越南中華思想的發揮,從而形成了稱臣納貢與自居中國並存的奇特狀態。就拿黎利來說,他在抗明之時以中國自居,而抗明勝利后又及時建立宗藩關係,並自稱蠻夷,尊明朝為中國。這種表裡不一的中華思想自然難以深入人心。而且越南的中華思想彈性和相對性很大,並不像朝鮮自稱“小中華”那樣始終如一。在越南強盛之際,如阮朝嘉隆、明命兩朝時,中華思想就膨脹起來,紹治以後國力式微,在寮國、柬埔寨等地的領土喪失,又很少見其自居中國。此外,越南的正式定位是“大越”、“南國”,其自居“中國”主要是截取文化層面的定義,即便是在東南亞全力建構次生華夷秩序的明命帝,也以“本朝奄有南方”為由將國號定為“大南帝國”,可見越南人還是心中有數的。所以,隨著近代越南民族主義形成、儒家文化地位喪失,原本就脆弱的越南中華思想也就退出歷史舞台了。

19世紀中葉以後,阮朝國力衰退,鮮少將“中國”的概念適用于越南;同時法國開始入侵越南,越南一步步淪為法國的殖民地。從阮長祚開始,越南的民族主義者就不斷提出去中國化的主張,包括廢除漢字、不讀儒書等,轉而擁抱西方文化。同時隨著法國的蠶食,越南在19世紀80年代淪為了殖民地,中華思想所依賴的華夷秩序崩潰,越南也再也沒有以“中國”自居了。但是這種中華思想仍有餘緒,如20世紀七八十年代越南共產黨干涉寮國、出兵柬埔寨,試圖建立印度支那聯邦,這些政策都可以看作古代越南中華思想的遺存。

日本的中華思想又呈現出與朝鮮、越南不同的特點。首先日本在歷史上大部分時間都處於以中國為中心的華夷秩序之外,保持了很強的獨立性,同時也系統地接受了中國文化,因此其自稱“中國”最為理直氣壯。另一方面,日本與中國的文化差異性又比朝鮮、越南大,所走的發展道路也與中國迥異,因此以儒家華夷觀為基準的“中國”一詞並非詮釋日本民族自尊和優越感的唯一選擇,此外還有“神國”、“皇國”等。所以,自居“中國”在日本不像“小中華”在朝鮮那樣深入人心,但這種本民族中心主義所形成的神國思想和皇國史觀對日本影響深遠。

日本天皇接受萬國朝賀的平城京大極殿

以上所說都是華夷觀在日本列島的內部的狀況,有點類似“中國”的概念從黃河流域擴展到中國全境的擴展。而日本對外也秉持著中華思想,以此構造了以日本為中心的次生華夷秩序。早期的日本便將朝鮮半島上的三國(高句麗、百濟、新羅)均視為屬國,他們遣使來大和國是朝貢,後來大和朝廷致隋朝的國書中,有“日出處天子致書日沒處天子”之語句,表現出了與中國對等的思想。在律令制國家的觀念中,日本是“中國”,為“化內”之地;蝦夷、隼人等日本列島內的民族是“夷狄”,新羅、渤海等周邊國家是“蕃國”,唐朝是“鄰國”,均屬“化外”。而日本天皇則是華夷共主,在大極殿接受萬國朝賀。日本文獻中有“通 中國於是始矣”、“華夏載佇”、“謳歌之誠,華夷未已”、“萬國旁戾,肅朝覲於 夏廷;百蠻會同,仰膏澤於 漢闕”等語句,都反映出日本對外關係中的華夷觀。唐朝雖被日本視為對等的“鄰國”,但在執行過程中經常與“諸蕃”甚至“夷狄”等同處理。如《日本文德天皇實錄》載:“夫太宰府者,西極之大壤,中國之領袖也…… 大唐、高麗、新羅、百濟、任那等悉托此境,乃得入朝,或緣貢獻之事,或懷歸化之心。可謂諸藩之輻輳,中外之關門者也。”《令集解》載:“除朝聘外,在京 唐國人等皆入夷狄之例”。但是,日本所營造的這種次生華夷秩序只是其單方面的構想,不僅唐朝不可能認同日本是“中國”,即使是新羅、渤海等“蕃國”也將其與日本的關係視為對等外交,有時為貿易起見向日本讓步,但經常“虧違蕃禮”、“不事中國”,日本雖然對此抱怨,卻也無可奈何。9世紀末以後,日本對中國和朝鮮半島都中止了官方往來,這種虛幻的華夷秩序自行解體,日本也開始獨立發展自己的國風文化,漸漸脫離中國文化的語境。而後公家衰落,武家崛起,日本進入幕府時代,儒家文化地位進一步下降,此後日本官方就絕少以“中國”自稱了,“日本即中國”的一元世界觀也轉換為“本朝-震旦-天竺”的多元世界觀。

幕府時代的日本統治者,一方面對外交往呈現出靈活的特點,比如14世紀末日本南朝的懷良親王雖然對明朝語氣傲慢,但仍自居與蒙古同類的夷狄;15世紀時的足利義滿更是向明朝稱臣,加入了以大明為中心的華夷秩序,這種情況在以“中國”自居的奈良、平安時代是不敢想象的。與此同時,日本雖不再以“中國”來定位自身,但其民族自尊心與優越感有增無減,特別是13世紀後期與蒙古襲來以後,“日本是神國所以不受諸國之攻,延綿不斷”的“神國思想”不斷膨脹。戰國時代以後,日本社會得到整合,武力大增,豐臣秀吉在1587年的“伴天連追放令”中公開宣稱日本是神國,而後又妄圖征服中國、朝鮮乃至全世界。神國思想雖然不以儒家的華夷觀為基準,但可以看作是中華思想在日本的延續。

17世紀初,德川家康建立了江戶幕府,隨後試圖加入以明朝為中心的華夷秩序之中,但未能成功。此後到明治時期,中日重新處於無國交的狀態。於是,日本統治者開始尋求新的定位,與朝鮮恢復邦交,通過朝鮮通信使進行往來;征服中國屬國琉球,並令琉球定期派遣謝恩使和慶賀使“上江戶”;通過松前藩將阿伊努人(蝦夷)編入幕藩體制;令長崎的荷蘭商館館長年年到江戶朝覲幕府將軍,通過這一系列的舉措建立了以日本江戶幕府為中心的“日本型華夷秩序”。日本人的自我中心性和文化優越感因而獲得大幅度提升。與此同時,中國境內發生的大事——清軍入關對日本造成很大的心理衝擊,同時也導致了以水戶學為代表的日本儒學及華夷思想的復興。一方面,當時的日本學者普遍認為清朝的建立標誌著中國淪為夷狄,儒學者林春勝父子所輯的《 華夷變態》一書書名就體現了這種觀點;另一方面,隨著歐洲人的東來,日本人的世界觀又由“本朝-震旦-天竺”轉換為“本朝-唐-西洋”,江戶幕府時代厲行鎖國,使日本與西洋隔離,而後“唐”又淪為夷狄,特別是“唐”在淪為夷狄的過程中不斷屈身卑辭向日本求救(日本乞師),使日本的優越感大幅度提升,由此帶來了江戶時代日本中華思想的膨脹,日本人也就開始討論自己是否是“中國”了。

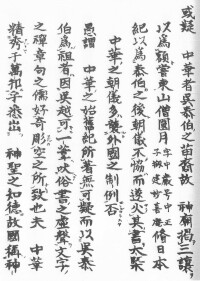

《中朝事實》書影

以上論述“日本是中國”的學者,大都有儒學背景,並且體現出將文化層面上的中國與地域層面上的中國(或者說“文化中國”與“現實中國”)剝離的態勢,這一點與朝鮮、越南相同,即便是鼓吹“日本是中國”最力的山鹿素行也不得不承認“其文物古今所稱,以外朝為宗,日本、朝鮮次焉”。除了儒學者以外,國學者一般都不屑於“中國”一稱,比如本居宣長就猛批中國文化和儒家思想,否定華夷觀,但同時又吹捧日本為“神國”、“皇國”,並宣稱“由皇國觀之,蒙古和明朝同為戎狄耳”。雖然本居宣長連文化中國都不認同,但其思想卻是與中華思想一脈相承,將日本作為中心,周邊視為戎狄,從這個角度來說他又與主張日本是中華或中華文明繼承者的儒學者並無區別。

江戶時代的中華思想雖然一度復興,但最終還是歸於沉寂。日本很明顯不願意依附於“中華”之名為自己定位,而是堂堂正正地以“日本”自居,並且隨著民族主義的發展,也越來越不屑“中華”的稱呼,正如學者所分析的:“這種由‘ 爭中華’到‘ 看不起中華’的態度轉變,成為明治維新以後支那論的基本論點。”

19世紀中葉以後,日本打開國門,此時日本人稱西洋為夷狄,並在水戶學影響下出現“尊王攘夷”的浪潮。雖然找不出當時日本人以“中國”自居的記錄,但幕末的尊王攘夷思潮不能說沒有華夷觀的影響。1868年,德川幕府倒台,明治政府建立,開始進行“明治維新”。明治維新是以學習西方為主流的,“夷狄”的稱謂逐漸淡出,儒家華夷觀不再有影響力。不過,明治以後的日本雖脫亞入歐,但並非完全融入西方秩序,以本民族為中心的皇國史觀、神國思想仍在延續並發展,“東洋盟主論”、認為日本是亞洲文明的中心等觀點盛行於明治時代。這些雖然不是中華思想的直接體現,但可以說含有中華思想的因素。所以中華思想在明治以後處於“被借用”的狀態,即不明確接納這種思想,但借用其中的因素來服務於日本的擴張。比如日俄戰爭時日本陸軍主將乃木希典就喜讀《中朝事實》,以其為座右銘,上戰場時隨身攜帶,死後所留遺書引《中朝事實》之語,贈與裕仁(後來的昭和天皇)。他當然不可能去爭論日本是“中華”,而是借用了其中的日本中心主義和優越感為侵略擴張服務罷了。

另一個借用的事實是甲午中日戰爭期間,日本曾在中國境內頒布《開誠忠告十八省之豪傑》,宣稱要驅除韃虜,恢復中華。但這只是甲午戰爭期間日本所借用的戰爭策略之一,是一種虛像,絕非是說中華思想是當時日本的指導思想。事實上,甲午戰爭時日本的決策者之一外務大臣陸奧宗光這樣解釋道:“最終呈現了這樣一種奇異的景象:即一方積極採取西歐文明;另一方卻力圖保守東方積習。……而不論外表上的爭論出於何種形式,其爭論原因必然是西歐新文明與東亞舊文明的衝突,這是人所共知的事實。”鼓吹脫亞論的明治維新精神導師福澤諭吉也稱甲午戰爭是“文明對野蠻的戰爭”,認為日本是以“世界文明的進步為目的”,他無疑是以西方文明為標準而非傳統東方文明。這才是日本人對甲午戰爭的普遍觀感。以儒家華夷觀為基礎的中華思想顯然不屬於日本所代表的“西歐新文明”或“世界文明”,而是“東亞舊文明”的一部分,所以不可能是當時日本人的真實想法。

作為小中華思想的典型地區朝鮮半島,後世對小中華思想評價不一。早期民族主義勃興之時,小中華思想受到批判,如20世紀初的朴殷植認為“所謂‘禮義之邦’只是不能紀念祖先功德者的美名,所謂‘ 小中華’只是自甘為他國奴隸者的徽號。”同時期的李沂也將朝鮮的衰落歸咎於小中華思想:“我韓不幸與支那接近,禮樂制度,皆其所輸到,故稱為 小華”,因此朝鮮人“止知有支那,不知有我韓,遂失其祖國精神,竟墮於今日悲慘,其由之來,亦已久矣”。現代韓國歷史學家姜萬吉指出朝鮮士大夫“被禁錮於理學這個中世紀式的桎梏中,陷入‘慕華思想’和‘尊周大義論’的泥沼而不能自拔。他們的 小中華觀念,只不過是一種寄託於中華的自尊意識,朝鮮的文化或歷史,在他們看來,也只不過是中國的一部分。”亦有學者對小中華思想提並非全盤否定,而提出肯定意見,如鄭玉子認為漢族的正統國家明朝滅亡以後,朝鮮將自身視為中華文化的保存者、中華復興大任的擔當者、儒家道統的繼承者和中國正統的繼承者,是東亞的文化中心國家,所以由小中華思想發展為“朝鮮中華主義”,是朝鮮民族自信心增強的表現。李泰鎮教授則認為東亞各國的中華主義有“提高了國家之間的個體意識和獨存意識”的作用。