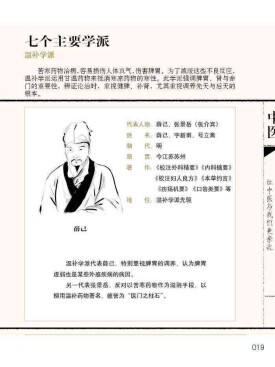

溫補學派

明代建立的中醫學派

繼河間(劉完素)、丹溪(朱丹溪)之學廣為傳播之後,明代時醫用藥每多偏執於苦寒,常損傷脾胃,克伐真陽,又形成了新的寒涼時弊。鑒於此,以薛己為先導的一些醫家在繼承李東垣脾胃學說的基礎上,進而探討腎和命門病機,從陰陽水火不足的角度探討臟腑虛損的病機與辨證治療,建立了以溫養補虛為臨床特色的辨治虛損病證的系列方法,強調脾胃和腎命陽氣對生命的主宰作用,在辨證論治方面,立足於先後天,或側重脾胃,或側重腎命,而善用甘溫之味,後世稱之為“溫補學派”。

一方面可以抵消滋陰葯的寒涼,和抑制人體生理的作用;另一方面又可以增強病者的新陳代謝作用,對虛弱性的疾病治療大大增加其治療功效。為了將這種用藥方式與滋陰派(以朱丹溪為代表的)的用藥方式區隔,所以稱之為“溫補學派”。

其中最傑出的醫學名家有薛立齋、趙獻可、張景岳、李中梓等多位名家,

溫補學派的發起人——薛己

薛己,字新甫,號立齋,明吳縣人,生於公元1488年-1558年,自幼即承繼祖傳之醫術,其父亦為名醫。

薛己初為瘍醫(中醫外科醫師),后卻以內科馳名,正德年間選為御醫,擢太醫院判,嘉靖年間遷太醫院使,由於在禁宮多年,得以閱覽群書,網羅各家概要而精通各科醫技,中年告歸之後,即肆力於著作及刪著名家著作,其治學的中心思想是以脾胃命門腎為主,為溫補學派的發起人。

薛氏之學術思想:

薛氏之學術思想可以區分為兩個系統

一個是繼承李東垣補土學派的補土培元體系:

「蓋脾胃為氣血之本,陽氣虛弱,弱而不能生陰血者,宜用六君子湯。陽氣虛寒而不能生陰血者,猶需用六君子湯加炮姜;若胃土燥熱而不能生陰血者,則宜四物湯。脾胃虛寒而不能生陰血者,當用八味丸。」(薛註明醫雜著 醫論按)

又根據東垣飲食自傷,醫復妄下,清氣下陷,濁氣不降,隨之而生也。就是由於胃脘之陽不能升舉,陷入中焦之故,應當用補中益氣升其清陽,使其濁氣得降而不治自安。這種脾胃升降失常的觀念,薛立齋把它應用到飽食致血崩的血症中治療,認為這種癥候亦往往是因為傷了脾氣,下陷於腎與相火相合溫熱下迫所引致,治療就當用甘溫之劑,調理脾氣使氣血歸經而自止,而反對亂用涼血止血之藥物。

恐損傷胃氣而血失所攝,則欲止血崩就很困難了,這種調理脾胃止血的思想,在薛注的婦人良方大全中,亦有見之「故東垣先生云:『凡下血症須用四君子以收功,厥有旨哉。若大吐血,毋以脈論,當急用獨參湯求之,若潮熱咳嗽,脈數乃元氣虛弱,假熱之脈猶當用人蔘溫補,此等癥候無不由脾胃先損,故脈洪大察其有胃氣能受補則可救,茍用寒涼止血之葯復傷脾胃,反不能攝血歸源,是速其危也。』」(薛注 婦人良方大全 暴崩下血不止方論)

按薛氏這種觀點後來對清代名醫唐宗海影響甚深

另一個系統是繼承滋陰學派而來的腎與命門學說,但其思想之啟源卻來自王冰重注內經的按語: 「大寒如甚熱之不熱,是無火也!熱來複去,畫見夜伏,夜發畫止,時節時動,是無火也!當助其心。

又如大熱而甚寒之,不寒是無水也。熱而動止,倏忽往來,時動時止,是無水也,當助其腎。」 (王冰補註黃帝內經素問至真要大論注) 「益水之源以消陰翳;壯水之主以制陽光,故曰求其屬也。夫粗工偏淺,學未精深,以熱攻寒,以寒療熱,治熱未已而冷疾已生,攻寒日深而熱病更起,熱起而中寒尚在,生而外熱不除,欲攻寒則懼熱不前,欲療熱則思寒又止進退,交戰危極已臻。豈知臟腑之源,有寒熱溫涼之主哉,取心者不必濟以熱,取腎者不必濟以寒,但 益心之陽,寒亦通行;強腎之陰,熱之猶可觀斯之,故或治熱以熱,治寒以寒萬舉萬全。」(王冰補註 黃帝內經素問 至真要大論注)滋陰學派治寒熱的體系,在戴元禮的手中雖然已有雛形,但薛氏則更進一步將滋陰之法,和王太僕(王冰)的意見結合,引用在臨床治療上發展出下列的運用方法: 「察其無火,便當用八味丸,即益火之源以消陰翳之法。

如察其無水,便當用六味丸,是為壯水之主以鎮陽光。左尺脈虛弱而細者,是腎水之真陰不足,宜用六味丸。右尺脈沈遲、或沈細而數欲絕者,是命門真火之常虧,宜用八味丸。至於兩尺微弱,是陰水陽火俱虛,當用十補丸。」(薛注 明醫雜著卷六)薛氏這種臨床的治療主張,是張丹溪發展尚未成熟的滋陰學說,連接到腎和命門的關係上發展。一方面保留滋陰補腎的原則,而另一方面則加入了溫補命門的方法,使到滋陰派的學術有更進一步的發展和表現,因而促使溫補學派的技術,能夠獨當一面地成一家者言,其實薛己之貢獻非常大。

命門學說的創立人——趙獻可

趙獻可字養癸,明代鄞縣人。精於醫學,其術宗於薛己,治病以補火為主,其他的生平則不詳。

因為薛己治症雖然多用滋陰之術,卻不泥於丹溪寒凝之劑,而以溫化命門為主。這種醫術在臨床上,取得相當優異的功效,所以趙獻可繼承了薛氏這種學術后,對命門的研究就特別有興趣,最後更創立了命門學說,而成為溫補學派中一個非常重要的學說。

滋陰和溫補之間的學術演變

其實丹溪在創立滋陰學說的時候,已經指出了相火為人身的動力來源,但當時丹溪卻只有注意到相火妄動,會煎熬人體內的真陰;而未曾往相火為人體生命動力的方面作研究,再加上丹溪所說的相火,只是泛指人身活動機能而言,乃一無形而又無根之物,經過戴思恭之修飾后,此種無位的相火才變成了有根的命門相火。但在臨床上的運用,卻尚未有清楚交待,一直到薛氏採用六味丸和八味丸的交替運用之後,才顯示出命門學說和滋陰學說的結合已經成熟。何以由六味丸和八味丸的運用上,可以表示出滋陰學說的成熟呢?由於滋陰之義,是在於滋潤及補充人體內的細胞液,但滋陰之術在運用時,會碰,到二個極難解決的問題。那就是在疏泄觀念尚未誕生前,如果只是採用增加液體的藥物作為配方,就猶如灌水於泥濘之中水,雖然不斷加入水份,但只能令泥濘中更加膠著和泛濫,不能吸收而無法達到滋陰的真正目的,有了疏泄的觀念后,則有如以水灌入沙中,水份雖多而不妨礙吸收和分散,這樣水份才能擴散到身體中任何一個部位,才真正的達到了滋陰的目的。另一方面就是溫度的影響,由於天寒則水凝,若果人體的溫度(應該指人體的代謝能力)過低,對寒凝之滋陰葯的吸收,是有相當的阻礙。所以對身體虛寒者,是需要加入適當的溫熱性藥物,才能夠達到滋陰的目的。而薛氏的常用方劑中,六味丸的的疏泄,和八味丸的溫補,正表示出當時的臨床運用,已經解決了上述的兩個難題,所以說溫補學派的發展,是比滋陰學派為成熟。

趙獻可之命門學說

命門的功用,最早記載於難經第三十難中,其文如下:「然,腎兩者,非皆腎也!其左者為腎,右者為命門,命門者謂精神之所舍,原氣之所系也,故男子以藏精,女子以系胞,故知腎有一也。」

由這段文字上的記載,可見漢代以前,對命門之了解甚,除了左腎右命門的觀念需修正外,在功能方面記載,已經非常清晰。但趙獻可更進一步的,把命門的重要性闡發,認為人之所以有生,生命之所以能持續,實屬於火,火為陽之體,造化以陽為生之根,故人身亦以火為生命之門--命門之最佳解釋。

命門所以稱為性命之本,趙氏即認因其中有火之存,在並且認為火強則生機可由之而壯,火衰則生機可由之而弱,火滅則生機竟由此而止。同時他認為命門君主之火,是涵於腎水之中,兩者之間是相依而永不相離,如果病了的話,火之有餘實緣於真水之不足,在治療上絲毫不可瀉火,只能補水以配火,即王冰:壯水之主以鎮陽光之意;火之不足因見水之有餘,亦不必瀉水,就宜於水中補火,即王冰所謂:益火之源以消陰翳之意。因為六味丸和八味丸的功效優異,更充份地證明命門和腎水之間的溫補,是非常重要,所以趙氏更認為命門之火,為人身之寶,並非六淫之邪火可,比因此在治療之時就更加強調,命門有:可補而不可瀉的特點。由於趙氏如此重視命門,因此闡發命門之學說時,不免借用內經原文以求自重,所以又作了以下的闡述:他認為素問靈蘭秘典論中,雖然曾說:『心者君主之官,但下文又明言:主不明則十二官危。心既然已包括在十二官之內,則主不明之主必定不是心主,而是另有所指,如繫心主則內經條文應當雲十一官而不是十二官,既然作為十二官之主的既不是心,那應該是指人體的什麼器官呢?趙氏認為所指的應該是命門,但內經不稱之為命門而稱之為小心,那是素問刺禁論所說的:七節之傍中有小心。亦因為內經有這樣的記載,所以趙氏更進一步的指出,難經左腎右命門之說,於理不合而認為:

「兩腎俱屬水,但一邊屬陰一邊屬陽,越人謂左為腎右為命門,非也?命門即在兩腎各一寸五分之間,當一身之中,是為真君真主。」(醫貫 內經十二官論)趙氏之假說,是根據內經七節之傍中有小心而來,但是這種假說並未被當時的醫學家所接受,其中明代孫一奎對此說就極之反對。孫氏根據難經所載,命門者諸精神之所舍,原氣之所系一語,悟出中醫學說,人體中本來就有左血右氣之說,所以孫氏認為難經言右腎,則表示元氣即在其中,另外孫氏又認為素問七節之傍中有小心的註解中,揚上善云:脊有三七二十一椎(3×7=21),腎在下七節之旁。腎神曰志,但孫氏則認為七節應該從上而下數,不能從下逆數,如果由上數下,則志心即心包絡,而非命門!何況針灸的經穴,命門乃在十四椎上,從下逆數亦當在第八節而非第七節,由於這樣的辯論之下,命門的位置就一直被爭執不休,而無法定位,更加使到命門這個器官,讓後世增加了不少的神秘感。

命門與現代生理學的關係

(1)命門的位置

命門之位置,在當時雖然爭吵不休,但認可的部位只不過是在右腎或兩腎之間的脊椎之處,從現代生理學的解剖之中,了解這個位置附近的組織,具有類似命門功用的器官,除了腎上腺這個特殊的內分泌組織之外,並無其他的組織有類似的功能,但其實際上的位置,卻是在於兩腎之上緣,而非右腎或兩腎之間!

(2)腎藏水火之矛盾現象

當兩者被分泌出來之後,在某些器官上,它們有時是兩者協調性的作用,有時候 在另一個器官上,所產生的功能卻是相反的、相互抑制作用。這種矛盾的特性,有如水火之兩極,所以是很相似的作用功能。

(3)命門為生命之主宰

命門的作用,可說是人身之主宰,性命之根本,此因其中有火的存在,火強則生機由之而壯,火衰則生機可由之而弱,火滅則生機竟由之而止。(見前文)腎上腺在生理功能方面,髓質所分泌的醣固醇,可以刺激肝臟醣質的新生作用,使其作用之速率增加六至十倍,因而使肝細胞所貯藏的肝醣增加,流到血液中,提供生理之急性需要。

上述這種生理作用,都在於供應全身最大的可用能量,因此生命的動力來源,可以說是來自腎上腺的正常分泌功能上,而這種策動體內能源的現象,和中醫所說的命門為人身主宰,及命門有火的意義相接近,又因為醣固醇對人體有消炎作用,及抗過敏作用,在動物試驗中,若果動物的腎上腺被移去后,則他的身體對碳水化合物蛋白質,以及醣類的利用,皆發生錯亂,不但如此這一隻動物,還不能夠忍受各種皮肉及精神上的壓力,只要有一點點微恙,例如呼吸道的感染,即可以使它死亡。另一方面腎上腺分泌的留鹽激素,對人體之影響甚大,若果留鹽激素的缺乏,會導致鈉離子的流失,無論吃多少鹽都無法彌補體內的流失,最後終會死亡,這一種情形就與火衰則生機之由之而弱,火滅則生機竟由之而止,的情形相似。

(4)命門盛衰與人體性能力的關係

在難經的記載中,命門的功能有:故男子以藏精,女子以系胞,的記載。

表示出命門的功能,會影響到人類的性能力,但現代生理學上的觀點來看,腎上腺皮質素中,雖然有雄性賀爾蒙的分泌,卻只會影響到人體的男性第二性徵,而對性器官及性慾方面的影響不大,不過當醣固醇及留鹽激素的分泌不正常時,卻會嚴重的影響到人體的新陳代謝失常,致體力容易衰退,並因為體力和能量都無法供應以作性交中之能量消耗,所以房事之後會特別疲倦,進一步的會影響到病者失去性慾功能,或正常的性能力。若從這種情形去看,則命門和腎上腺的功能就更相似。

由於以上的種種關係,命門與腎上腺的功能,都有很相似的地方,其相等的關係可以說是呼之欲出,再加上近年來臨床上的發現,一些慢性疾病如哮喘病患者,其腎上腺的分泌功能,大都出現衰退性反應,若給予所謂補命門火衰的中藥服食后,其痊癒或減輕的統計,竟達至顯著的關係。

鑒於古人於生理解剖方面的智識較差,而在內視法的觀察能力上卻極強,所以在兩千年前,就可以透過身體的感受,去發現人體兩腎之間,有一個生命之門的器官存在,但位置則無法測定,原因是從解剖的人體上,是無法直接用肉眼去發現腎上腺的位置和真實的功能。所以才做成這一種猜測的方式,只能夠猜測它的虛擬位置,和實際功能。所以臨床治療是有用的學說,但是在實際的位置上,則找不出答案。

溫補學派一代宗師——張介賓

張介賓,字會卿,號景岳,別號通一子。明代山陰人,生於公元1561-1639年。張氏治方好用熟地,故人稱之為張熟地。他的父親張壽峰,是定西侯的幕僚,素通醫理。介賓十三歲時即跟父親於京師之中,並得拜名醫金夢石做老師。金氏醫術以扶元氣為主,介賓從學時已盡得其傳,但介賓卻受其父職業的影響,壯年好談兵擊劍,對功名頗為嚮往,所以從戎幕府出榆關、履碣石、經鳳城、渡鴨綠漫遊各地,數年而歸,卻一事無成,卻目睹家中親老,為供養他四處流浪揮霍,已經變得一貧如洗,自始對功名壯志消磨殆盡,所以毅然而歸,將一身精力轉移在醫途中發展,才能發揮出他個人的天份和才華,致聲名日彰,時人更認為他的醫術,可以比之河間東垣。

張景岳的學術思想,早年頗受丹溪影響,後來年齡較大,臨床見識漸多之後,對丹溪陽常有餘陰常不足的思想,就更大加反對。他一方面提出:蓋陰不可以無陽,非氣無以生形也;陽不可以無陰,非形無以載氣也,故物之生也,生於陽,物之成也,成於陰。(見類經圖翼 真陰論)並認為陰陽二氣以載氣也,不偏則氣和而生物;偏則氣乖而殺物。(見大寶論)另一方面,景岳在大寶論中反辯丹溪之說的時候,卻塑造了他本人溫補學說的中心思想:『夫形氣者,陽化氣,陰成形。是形本相屬,而凡通體之,溫者陽氣也、一生之活者陽氣也、五官五臟之神明不測者陽氣也、及其既死則身冷如冰,靈覺盡滅,形固存而氣則去,此以陽脫在前,陰留在後,是形氣陰陽之辯也,非陰多於陽乎?二曰寒熱者,熱為陽,寒為陰。春夏之暖為陽,秋冬之冷為陰。當長夏之暑,萬國如爐,其時也凡草木昆蟲咸苦煎熬,然愈熱則愈繁,不熱則不盛,及乎一夕之風霜,即僵枯遍野,是熱能生物,而過熱者惟病;寒無生意,而過寒則伐盡。然熱無傷而寒可畏,此寒熱陰陽之辯也!』(類經圖翼 大寶論)張氏在大寶論的論述中,將一些自然現象提出,反斥了丹溪的陰常不足的思想,在文中卻一直強調,陽氣對人體生命的重要性,並指出熱能生物寒無生意,熱無傷而寒可畏的觀點,這些意見也就形成了溫補學派的中心思想。因此後人有認為張氏,才是溫補學派的創始人,但因為張氏臨床所運用的治療方法,卻導源於薛己之術而來,例如:他在大寶論中就曾這樣說:「所謂真陰之病凡陰氣本無有餘,陰病皆惟不足,即如陰勝於下者,原非陰盛,以命門之火衰也,陽勝於標者,原非陽盛,以命門之水虧也。水虧其源則陰虛之病迭出,火衰其本則陽虛之症迭生。

故治病必當求本,蓋五臟之本,本在命門,神氣之本,本在元精。此即真陰之謂也,王太僕曰壯水之主以制陽光;益火之原以消陰翳。正此謂也,許學士曰:補脾胃不如補腎,亦此謂也。近惟我明薛立齋獨得其妙,而常用仲景八味丸,即益火之劑也,每以濟人多收其效。」(類經圖翼 大寶論)

左歸丸與右歸丸的創立原因

張氏上述之觀念,其實皆由薛立齋的思想而來,但六味丸和八味丸的功效,卻引發他創造出溫補學派最有名的方劑--右歸丸 因為張氏認為八味丸和六味丸中,均有茯苓澤瀉等滲利之味,所以想到了滋陰不宜利水的問題,因此發表了他的意見: 「第真陰既虛則不宜再泄,二方俱用茯苓澤瀉滲利太過,即仲景金匱亦為利水而設,雖曰大補之中加此何害!然未減去補力而奏功為難矣,使或陰氣雖弱未至太傷、或藏氣未滯而兼痰濕水邪,則正宜用此。若精氣大損、年力俱衰、真陰內乏、虛假火等,即從純補猶嫌不足,若加滲利如實漏?。故當察微甚緩急,而用隨其人,斯為盡善方悟補陰之理,因推廣其義,用六味丸之意而不用六味丸之方,活人應手之效,真有不能盡述者。」(類經圖翼 大寶論)張氏上述的見解非常合理,但在臨床處方上,卻沒有考慮到行陰的問題。例如左歸丸中除牛膝外,其他熟地龜板等等一派純陰之物,雖然藥物確有滋補之功,但病者的吸收似乎未及六味丸的功效,其中乃因無疏泄之機,細胞內液代謝者少,則新陳代謝的吸收亦不多,藥物不能被吸收,則功效自然大打折扣,由於疏泄的作用不良,左歸丸的功效自然不及六味丸之快。但是右歸丸的功效,卻真的是比八味丸好,此因肉桂附子的加入之後,會加速細胞內液的代謝和消耗,所以藥力容易被吸收入人體內,再加上右歸丸中的溫補性藥物,較八味丸為多,所以自然功效勝於八味丸。由於在本草的記錄之中,附子是走而不守,通行十二經無所不至,而右歸丸的成功之處,就是因為附子能夠帶動藥物,而行走於體內,而不必依賴茯苓澤瀉的疏泄來幫助,就能穿透各種阻力,但左歸丸則缺少了這一種藥物的配伍,所以左歸丸的功效,就未能達到景岳的期望和要求。

雖然張景岳不僅在滋陰學說的理論中,有突破性的思想,而且創造了右歸丸等方劑。其他的溫補派名家,如薛立齋、趙獻可等人,只不過在六味丸和八味丸的運用上有所增入,其貢獻上是遠不如張景岳之成就。所以後世醫家,有以張景岳為溫補學派的創始人,但因為張氏的醫術,有承襲薛己的學術情形存在,若尊稱之為創始人,則於理不合,不過一代宗師之名,張氏卻可以當之而無愧。

一代儒醫學士——李中梓

李中梓,字士材,號念莪,明代華亭人。(江蘇省松江縣)生於公元1588年-1655年。

天性聰明,十二歲就考得童子試的第一名,但因為自幼體弱多病,所以無心於利祿功名,而致力於專研醫學。他沒有拜過任何老師,只靠自己孜孜不倦地自學,過不多時對金元四大家的學說,有了深刻的體會,並且提出了許多修正的見解,將他所學的和自己的心得,在臨床上試驗,居然得到了良好的療效。因此而聲名日彰,成為當時上海四大名醫中,最負盛名的人物。(參考 上官良甫編 中國醫藥發展史)

李氏對四大名家的評論

李氏治學主張淹通各家之長,不偏不倚,並認為醫學家著書立說,所以能各持不同的理論而自成一家者言,並非見解有偏而立論有異,只不過是各有闡發,補充前人之未備。他這種見解和胸襟,正好能夠說明四大名家立派之意,及糾正後世醫者的學習方向和態度,為不可多得的論說之文,今引錄如下:

「如仲景張機、守真完素、東垣李杲、丹溪朱震享,其所立言醫林最重,名曰四大名家,以其各自成一家言,總之闡發內經之要旨,發前人之未備,不相摭舍適相發明也。仲景著傷寒方論,蓋以風寒暑濕燥火,六氣皆能傷人,惟寒邪為殺厲之氣,其傷人更甚耳,且六經傳變之難明,陰陽疑似之易感,用劑少有乖違,殺人速於用刃,故立三百九十七法,一百一十三方,所以補內經之未備而成一家言者也。

然所論療皆冬月之正傷寒,若夫至春變為溫病,至夏變為熱病俱未之及也,後人不解其意,乃以冬月傷寒之方,通治春夏溫熱之症,有不夭枉者幾希矣?故守真氏出,始窮春溫夏熱之變,而謂六經傳變,自淺至深皆是熱症,非有陰寒蓋就溫熱立言,即內經所謂必先歲氣毋伐天和,五運六氣之旬,補仲景之未備而成一家言者也。傷寒雖繁劇之症,仲景論於前,守真補遺於後,無漏義矣!獨內傷與外感相類,而治法懸殊,東垣起而詳為之辨。如外感則人迎脈大,內傷則氣口脈大。外感惡寒雖近烈火不除;內傷惡寒得就溫暖即解。外感鼻氣不利,內傷口不知味,外感邪氣有餘,故發言壯厲;內傷元氣不足,故出言懶怯。外感頭痛常痛不休,內傷頭痛時作時止,外感手背熱、內傷手心熱。於內傷之中又分飲食傷為有餘,治之以枳術丸;勞倦傷為不足,治之以補中益氣湯。此即內經飲食勞倦之義,又補張劉之未備,而成一家言者也。

及丹溪出,發明陰虛發熱,亦名內傷,而治法又別,陽常有餘陰常不足,真水少衰,壯火食氣,以黃柏知母偕四物而理之。此法亦闡內經之要旨,補東垣之未備,而成一家言者也。內傷雖深危之症,東垣倡論於前;丹溪補遺於後,無餘蘊矣!嗟乎四先生在當時,諸病苦莫不應手取效,捷如桴鼓,讀其遺言考取方法,若有不一者一中,所謂但補前人之未備,以成一家言,不相摭舍,卻相發明,豈有偏見之弊者。

不善學者,師仲景而過,則偏於峻重;師守真而過,則偏於苦寒;師東垣而過,則偏於升補;師丹溪而過,則偏於清降,譬之侏儒觀場,為識者笑。至有謂丹溪殿四家之末后,集諸氏之大成,獨師其說以為極至,又復考張劉李氏之法不知丹溪,但補東垣之未備非全書也。此非丹溪之過,不善學者誤丹溪也!蓋嘗統而論之,仲景治冬令之嚴寒,故用藥多用辛溫;守真治春夏之溫熱,故用藥多用苦寒;東垣以扶脾補氣為主,主上升虛者多下陷,故補氣葯中加升麻柴胡,升而舉之,以象春夏之升;丹溪以補氣養血為急,主下降虛者多上逆,故補血藥中加黃柏知母斂而降之,以象秋冬之降。使仲景而當春夏,諒不膠於辛熱;守真而值隆冬,決不滯於苦寒;東垣而療火逆,斷不執於升提;丹溪而治脾虛,當不泥於涼潤,故知天時者,許造張劉之室,達病本者,可登朱李之堂。庶幾不以辭害志,而免盡信書之失乎!」(醫宗必讀 四大家論)從上文中可以知道,李中梓對四大家的了解,是非常客觀和中肯,但因為當時之四大家中,是張仲景列入其中,而無張子和其人歸入,所以無法了解張子和在當時的醫學地位,但李氏在文中所指出,學醫者對四大家之學,不應過偏亦不可以輕此而薄被,此種學習態度確是非常重要。

李氏以腎為先天之本的學說 李氏認為人身之有本,如同木之有根,水之有源一樣。

故一個良醫亦應該了解人體之根本,治病時才可以正本清源,諸症自然能迎刃而解。人之根本有二:一為先天之本;一為後天之本。先天之本在於腎,後天之本在於脾,因為人之嬰兒形體未成,未有此身而先有兩腎,故腎為先天之本;十二脈之根,呼吸之本,三焦之源,而人資之以為始者也,故曰先天之本在腎。(醫宗必讀 腎為先天本脾為後天本論)蓋嬰兒既生,一日不再食則飢,七日不食則死。經曰:安榖則昌;絕榖則亡。猶如兵家之餉道也,餉道一絕,萬眾立散,胃氣一敗,百葯難施。一有此身,必資榖氣,榖入於胃,灑陳於六腑而氣,至和調於五臟而血生,而人資之以為生者也,故曰後天之本在脾。(醫宗必讀 腎為先天本脾為後天本論)在治療方面,李氏則主張:『治先又根本,則有水火之分;水不足者用六味丸,壯水之源以制陽光火;不足者用八味丸,益火之主以消陰翳,治後天根本。

則有飲食勞倦之分,飲食傷者枳術丸主之,勞倦傷者補中益氣湯主之。』(醫宗必讀 腎為先天本脾為後天本論)李氏這種治療觀點,及先天后天根本之說,其實乃東垣補土學說,及明代張獻可的命門學說之結合,而發揮而成。但在觀念上,李氏卻對溫補有特殊的偏好,所以他在水火陰陽論中,提出了下面的意見: 「人身之水火,即陰陽也、即氣血也、無陽則陰無以生;無陰則陽無以化。然物不伏於陰而生於陽,譬如春夏生而秋冬殺也。又如向日之草木易榮;潛陰之花卉善萎也。故氣血俱要要,補氣在補血之先;陰陽並需,而陽在滋陰之上。是非昂火而抑水,不如是不得其平矣。(中略)又以雨陽均以生物,晴陽之日多;陰晦之時常少也。俗醫未克見此,而汲汲於滋陰,戰戰於溫補,亦知秋冬之氣,非所以生萬物者乎!」(水火陰陽論)由於李氏這種主張,亦偏於以補陽為主,所以後世亦將之歸入為溫補學派之中,其實整個溫補學派的誕生,雖然名家甚多,其學術思想主要都建立在命門和腎上,而用藥的過程中則以補命門相火為主,而滋陰為輔。因為補火之時,必定要同時壯水,所以八味丸及右歸丸的運用,就是採用肉桂附子等溫熱性藥物,再加入熟地山萸等等滋腎養陰的藥物,而構成溫補學派的特色。由於代醫學的發展史中,不斷地湧出許多溫補的名家,所以更加構成溫補學派在明代的影響力,致後世尊稱這種治療,為溫補學派。而實質上他們之間,多無師承門派的關係。

補脾與補腎的鑒別

運用補脾的治療觀點,是宗於東垣之學說,以脾土為萬物生髮之母,人體一切的營養來源,均有賴於脾胃功能的健運,所以當脾胃功能衰退之時,元氣隨之轉弱。但脾病久久不愈,則腎陽轉虛,命門相火弱等病,亦隨之而生而呈現出脾腎兩虛的癥狀,治之則東垣認為補腎不如補脾。

但在溫補學派的觀點上,卻有不同的主張,認為人體生命之門在腎及命門之中,主宰著人體一切新陳代謝的動力來源,當命門火衰則脾肺心的陽氣亦會不足,最後亦會出現脾腎兩虛的相同癥狀。在治療上則強調補脾不如補腎,這兩種不同的方向治療方式,就是李中梓所強調的,人有兩本:一以腎為先天之本;一以脾為後天之本的最終目的。但在臨床治療時,一個脾腎兩虛的患者,醫師如何辨別病者需要採用補脾的方劑,抑或應該採用補腎的方劑作治療呢?在一般的臨床癥狀上,偏於脾虛寒者會有比較明顯的腸胃機能衰退之現象,例如神疲氣弱,泄瀉,清谷,腹痛,喜熱喜按,舌苔淡白等癥狀,另外因元氣虛弱,亦會導致怕冷而易患感冒之症。偏於腎陽虛者,其癥狀多見四肢厥冷,極為怕寒,腰酸背痛,足膝無力,耳鳴心跳,小便清長,夜尿頻頻,男有陽痿,女有不孕等等現象,但因為其中的癥狀,會交替出現。所以在脾胃兩虛的病者身上,要鑒辨出患者應採用何種方法時,會經常有一點困難,筆者感覺臨床上利用一般癥狀,及脈象的診斷,其準確性似乎不及舌診來得準確和簡便,故提出作為討論:在基本的理論假設上,脾胃屬土而喜燥惡濕,腎屬水卻喜潤而惡燥,補土的目的是增加人體的元氣,所以在補氣的基礎方劑,四君子湯中是以茯苓白朮燥濕,而以人蔘炙草大補元氣。這種排除身體過多的水份,來提高身體功能的亢奮方法,就是行氣燥濕的,最基本的補土原則。但是在補腎方面,如八味丸是以肉桂附子之溫熱,加入滋腎陰的熟地而構成。所以要求的是在溫補中,要求滋潤。一方面亢奮著人體的機能,另一方面卻補充人體的組織內液,以調和身體機能,這就是溫補學派所謂的水火既濟的意義,雖然這兩種方法,均以興奮人體機能為主,但是在實際上卻藏有絕然不同的差異--燥濕與滋潤的存在。由於補土和補腎兩種差異性的存在,所以在診斷上,只要能夠辨別病者內液的盈虧,就可以決定採用何法以作治療。一般鑒定病人體內組織內液的方法,可直接由脈象的滑濇現象來判別,如脈滑或洪均表示內液充滿,如脈現細濇均表示內液不足,但這種方法有時亦不甚準確,反而在舌診上,卻最能顯示出其中的差異,因為脾虛病者舌色淡白,而有苔舌,形有胖大而濕之象;腎虛病者,雖然舌苔顏色相似,色現淡白,但多無苔的顯示,而且舌形較瘦而略干之象。由舌形的胖瘦乾濕程度,就可以了解病者體內組織內液的多寡,由其顏色的深淺,就可以了解病者的機能旺衰,這種鑒定比之脈診來得更簡單而準確,而且由舌苔上的變化,更加可以了解到補土是否要加入昇陽或解表的藥物於其中,對治療上有非常重要的參考價值。

考之薛立齋治症,多以朝用補中益氣湯;夕用八味丸的治療情況。其實正表示薛氏尚未能掌握到其中的差異勝而矣,否則不需要如此複雜的,同在一日之中,採用兩種不同的溫補之劑。

近代溫補名家

譚述渠

溫補學派的醫術,在近代的發展史上,自明清以來不斷的出現過不少名家。但當今最為著名的,卻要首推香港的名醫:譚述渠。

譚氏為廣東新會人,數世業醫,家學淵源,除懸壺濟世外,以保衛中醫,發揚中醫藥為職志,1957年間,與台北自由中國半月判,爭辯中醫廢存的問題,而曾經轟動於一時。其起因是因為台灣地區立法機構會議,通過了中國醫藥學院,及中國醫藥研究所的成立,但台北自由中國半月刊,在社論中卻予以嚴厲的攻擊。當時國內外之名中醫,為了維護中國傳統醫學的存在,曾紛紛起予反擊,而譚氏即為其中之表表者。(見中央圖書館編 1957年中醫藥年鑒)

雖然此一法案最後還是被凍結,後來只成立了中醫藥研究所,由政府資助的中國醫學院,至今尚未成立,但他維護中國傳統醫學的熱心,已經被記錄下來,而留存於青史之中。

故某一次,在日本所開的東洋醫學會議之中,譚氏提出了真武湯重加泡附子,可以用來治療高血壓的論文。曾經震驚整個日本的漢醫學界,在1961年間,譚氏夫婦旅遊於星馬等地,治病無數,用藥亦以真武湯、吳茱萸湯、金匱腎氣丸等溫熱性方劑為用,臨床功效非常卓著。因此使譚氏悟出地理醫學上的一些特殊問題,今引錄如下:

『星馬地屬熱帶,人喜冷飲,風氣所及惟此。是尚以致表熱里寒,外強中虛,比比皆然,而面龐跗腫,腰酸肢倦,腹脹胃逆,目眩頭昏者,到處可見。多年存疑體驗盡釋,病有真類,治分南北,先哲明言,實非我欺,至若髫齡稚子,常患衰弱之病,丫角少女,時抱弱婦之憂。此固生平之鮮見,抑前賢所罕言者也?』(譚氏南遊醫案實錄自序)

星馬南洋等地,在地理氣候因素來說,理應火熱之病為多。但譚氏的觀察,卻發現當地的居民,都有長期冷飲的習慣,這種人為的生活因素習慣,常導致病者的內臟常有虛寒之象,雖然他們身居氣候炎熱之地,卻是發病多為虛寒之症,因此譚氏採用溫熱之劑,都每能取效。此為運氣醫學上,所意想不到的事實。

李政育

除了譚氏外,目前喜用附子等溫補藥物而著名的,還有台北的李政育。

李氏原籍台灣省嘉義縣人士,出生於1951年八月。早年對醫學的興趣不高,但自從入政治大學,念新聞學系之後,始對中醫發生濃厚興趣。

因此到其叔叔之處,學習骨科之學,大學畢業后,考取了中醫師執照,而自行開業。李氏從醫先習骨科為主,後來卻由內經素問:「腎主骨」的思想體系之中,領悟到一切骨科折傷之症,應以補腎之劑為主。

所以用藥亦喜用溫補,而思想則宗於張景岳溫補之說,常用的方劑以右歸丸、桂附地黃湯、四逆湯、麻黃附子細辛湯等方劑為主。後期轉入內科之後,對運氣醫學有特別的研究和愛好。李氏治病的主張,認為現代人的生活,喜歡晚睡或因為學生的勤奮、或因為夜生活的太浪漫,等等習慣。常引致肝腎陽虛,致臨床上出現各種肌肉或關節的疼痛,在治療上則強調用八味丸或右歸丸等等溫補之劑,臨床功效相當卓著,在年輕一代的醫師中,能夠自成一格的確實不多。

李政育喜用之加減,以治療骨折、骨傷的患者服用之後,能令病者的斷骨加速癒合,所以嘗見李氏之骨折病者,雖然骨折相當嚴重,卻每每在一至兩星期間,斷骨即能癒合,並能拆去繃帶紗布和挾板,作適當的鍛練運動,其療效常比其他的治療方式為快,可見溫補之術,在臨床上的功用是相當優異,又八味丸對虛弱性的眼疾,亦有相當優異的治療效果。

醫案

曾教授,台北大學音樂系的鋼琴教授,是一位年約六十歲的婦人。

由於多年前患有糖尿病,一直服用西藥治療,有一次於生氣之後,眼中視物有一大片黑花。

給眼科醫生檢查后,發現是糖尿病及高血壓所引致的視網膜脫落,經治療兩年無效,眼前的黑花一大片,睡卧之時可覺察其移動,日間上課之時,由於視力衰退及模糊,致大受其影響,於六十八年間,在台北經友人介紹代為診治,以桂附地黃湯加細辛、益母草、蟬蛻、菊花、附子(以上均為濃縮藥粉),治療兩個月後,筆者在香港收到她的消息,謂眼前黑花已由一大片而縮成針眼般細小,視力亦比前增加,已經能夠閱讀報紙了。(筆者自驗)

(2)右歸丸(張景岳方)

原方用以治療元陽不足,或先天稟衰,或勞傷過度,以致命門火衰,不能生土,而為脾胃虛寒,飲食少進,或嘔惡膨脹,或反胃嗝塞,或怯寒畏冷,或臍腹多痛,或大便不實,瀉痢頻作,或小水自遺,虛淋寒疝,或以寒侵溪谷,而為肢節痹痛,或以寒在下焦,而為水邪浮腫。

總之真陽不足者,必神疲氣怯,或心跳不寧,或四肢不收,或眼見邪魔,或陽衰無子等症,俱速宜益火之源,以培右腎之元陽。 (類經圖翼 真陰論)

右歸丸之創方,是根據八味丸而演變出來,其中之溫補性藥物,則比八味丸為多。所以兩者之功效相似,而右歸丸之效力則更佳,李政育喜歡用來治療經常晚睡致病的患者,他認為晚睡之人,多患陽虛之症,所以亦有用作調補之用,謂服后可以令受傷的關節,於復原后可免再發生酸痛之苦,筆者應用之時,亦發現其效果相當優異,極之適合那些虛寒癥狀的患者,以作調理之用。

四 醫案介紹

乳癌轉移症(李政育醫案)

張太太 年齡三十三歲

疾病史:

1979年四月間,病者已經發現左乳房上,有一個腫瘤,檢查后證明是良性腫瘤,因此並沒有接受進一步的治療。但在1981年二月間,突然覺得腰疼非常,輾轉不得,因此急送台大醫院治療,經過檢查后,發現有子宮腫瘤,甲狀腺腫大,並且在核子掃描時,發現有兩處癌細胞轉移之骨折,另外尚有懷孕報告,所以在四月十日,先接受了切除左乳的手術。

四月十八日初診

先用溫補之方,至四月二十日時加入了生地,二十二日三診時,口已不喝,但腰間仍痛,食欲不振,故前方再加入蒼朮和神?,希望改善其食慾。

五月八日四診

病者在五月初,曾經受了人工流產后,身體更加衰弱,並且發現有輸血反應,(血液交叉試驗有沈積反應)因此不能再接受輸血,情況非常危險,李醫師認為此乃血熱的反應,故將溫補之方,再轉為滋陰之藥方,調理改用四物湯加六味地黃湯加杜仲、地骨皮以治療。

五月十九日腰已經不痛,可以起床走動,

六月十六日己經能夠下樓洗澡,但不能久坐,否則腰會疼胃口甚佳。

病人最後雖然仍會腰痛,及有時在肩胛間出現疼痛,但食慾和精神均完全恢復,而各種日常生活上的活動,均可以應付,所以本病亦大致上,可當作痊癒。(李政育醫案)